大山康晴十五世名人の受けは絶品である。

将棋の棋風は大きく分けると「攻め将棋」「受け将棋」に二分されるが、プロアマ問わず基本的には、前者の方が数が多いのではないか。

やはり、単純に攻める方が楽しいし、受けは神経を使うし、時間がない将棋だと「勝ちやすい」という事情もあって、そうなりやすいのであろう。

そんな中、受けの巨人として君臨する大山の存在感はかなりのもので、「受け将棋萌え」の私はリスペクトするところ大である。

前回は羽生善治九段が若手時代に見せた、暴れ馬のようなラッシュを紹介したが、今回は米長邦雄永世棋聖がその著書『米長の将棋』で

「奇跡的な受けの妙手」

絶賛した大山の妙手を紹介したい。

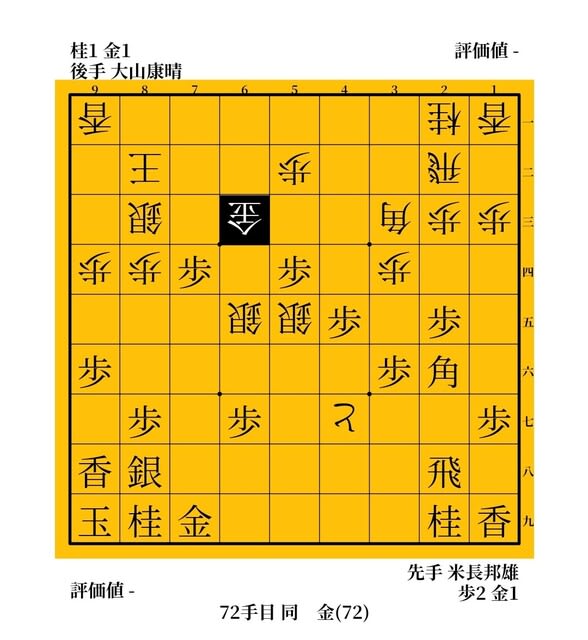

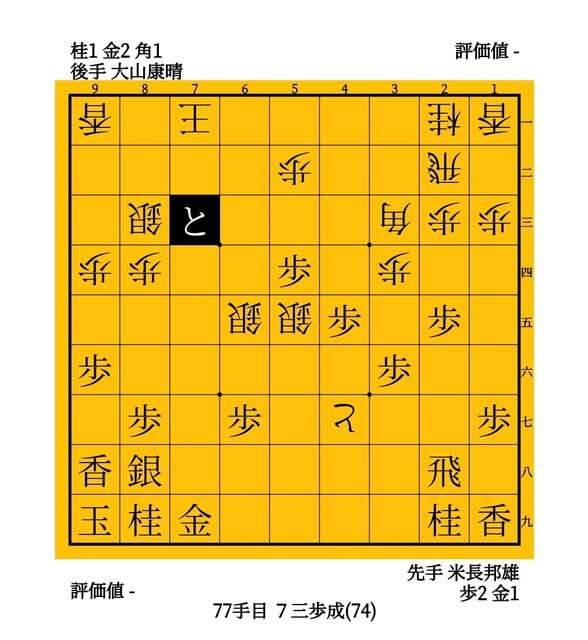

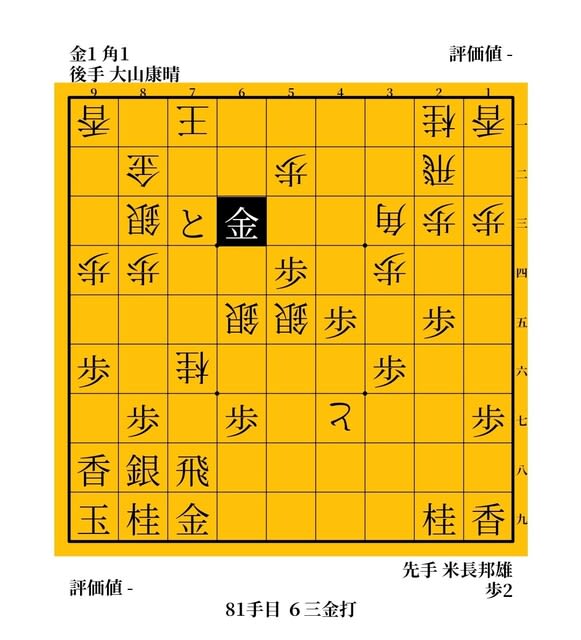

1978年の名将戦。

大山康晴十五世名人と、米長邦雄八段の一戦。

大山の四間飛車に米長は居飛車穴熊。玉頭戦のねじり合いがあって、この局面。

後手は銀冠の金をはがされ横腹がすずしいが、先手の攻めも薄く、次に▲74の歩を取られると完全に攻めが切れてしまう。

その前になんとかしたいが、ここで妙手の前に手筋講座。

まずは▲73金と打ちこんで△同金に、初心者の方は流れで▲同歩成と取りたくなるかもしれないが、そこをこらえて▲71角成とするのが、ぜひ覚えていただきたい筋。

ハッとする角のタダ捨てだが、「玉は下段に落とせ」がこの際のセオリー。

後手は2枚の銀などで上部が厚く、単に▲73同歩成、△同玉はそれを目一杯働かせてしまうため、そこを無力化させる意味でも有効だ。

整理すると、▲73金、△同金、▲71角成、△同玉、▲73歩成。

頭を押さえられた後手は△82金と受けるが、一回▲78飛と遊び駒を活用し、△76桂とさせ質駒を確保するのが、キメのこまかい手順。

やるだけやってから、▲63金とへばりつく。

先手の攻めもギリギリだが、後手も相当に恐い形。

となれば、△73金、▲同金、△82金、▲63金の千日手も視野に入ってくる。

実際、米長も優勢なのに千日手に逃げられたか、とガックリしていたそうだが、ここで意表の手が飛んできた。

△74金と、上から打つのが、この際の妙手。

米長と逆に、大山もまたこの将棋は自分が優勢と思っていたのだろう、「させるか!」とばかりに打開してきた。

こうなれば、先手も行くしかない。

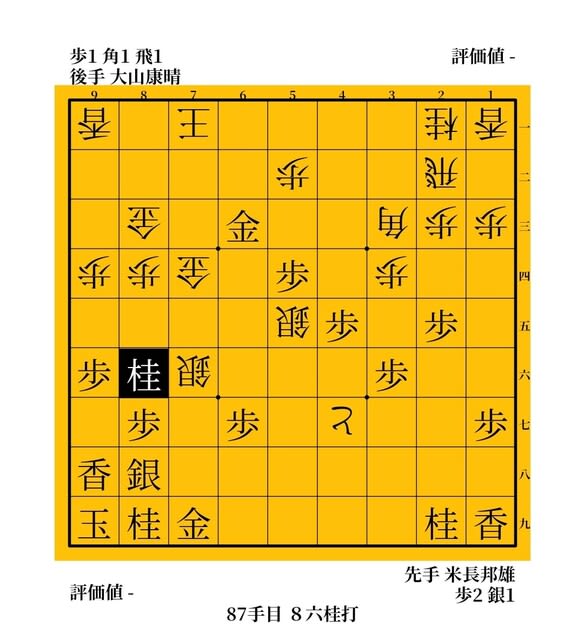

▲76飛と切札を発動し、△同銀に▲74とは△同銀で攻め切れないから、▲83とと銀の方を取って、△同金に▲86桂。

これで決まったように見える。

△73金引は▲62銀と打ちつけて、△82玉、▲73金、△同金にその金を取らずに▲74歩と打つのが好手で寄り。

ところが「平然と」放たれた次の手を、先手は見えていなかった。

喰らった米長が「歴史に残る手」と絶賛した受けの妙手とは……。

△73飛が「受けの大山」の見せた、すばらしいしのぎ。

▲62銀の王手飛車取りがあるため猛烈に指しづらいが、これが盤上この一手ともいえる見事な切り返しなのだ。

△73飛に▲同金は△同金引で、▲74歩、△63金、▲41飛、△61歩で受け切り。

△73飛に▲74桂と金を取るのは、△63飛と金を取られて攻めにならない。

苦慮の末、結局▲62銀と打つしかなかったが、△82玉、▲73金、△同金引、▲61飛、△72金打、▲73銀成、△同金寄、▲74歩、△63金寄、▲95歩、△62銀、以下後手が勝ち。

△73飛と打った形が巧妙なのは、飛車を取れば△同金引と金に逃げられ、▲74桂と金を取れば△63飛などで飛車が取れない。

なんとも悔しいことになっており、大山も「残念でした」と、笑いをかみ殺していたことだろう。

正確には、この妙手2発で後手有利と言っても、穴熊も健在でまだ先は長かったそうだが、先手にねばりを欠いた手が出てしまい勝負所を失うことに。

これには米長自身が、

「こんな妙手を指されては仕方がない」

認めるように、自分が読んでない手を指され「完全に上を行かれた」ショックがあったわけで、評価の点数以上に勝てない流れになってしまった、ということなのだろう。

(名人挑戦をかけた「大雪の決戦」)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

こないだのアべマトーナメントは、実におもしろかった。

渡辺明名人・棋王が、近藤誠也七段と、渡辺和史五段を率いる

「チームマンモス」

それと予選を勝ち上がってきた、折田翔吾四段、黒田尭之五段、冨田誠也四段の

「エントリーチーム」

との一戦だ。

私は関西人なので、一応は「エントリーチーム」を応援していたのだが、正直、苦しいよなーとは思っていた。

ただでさえ強い渡辺明にくわえて、そこに「Aクラス」「エース」と太鼓判を押された近藤誠也。

さらにはC1昇級、20連勝で「連勝賞」獲得の渡辺和史が相手となれば、苦戦は免れないのかと思えば、あにはからんや。

結果はおよばなかったものの、3人とも、強敵相手にねばり強さを発揮し、将棋はどれも熱戦ばかり。

特に、第2局で渡辺明相手に、単騎の王様でマシンガンの弾をかわしまくる、サーカスのような身のこなしから、あわやという局面まで持って行った冨田の戦いぶりには燃えた。

いやあ、うまいのはトークだけじゃないと、大いに株を上げたもので、あの辛口な渡辺や、「実は生意気」と本人も認める近藤誠也がそろって、

「独特のねばり強さがある」

「負かしにくい」

「強いじゃん、エントリーチーム」

と舌を巻くほど。

黒田の快進撃や、本来ならポイントゲッターなはずの近藤誠也の不調も手伝って、

「これ、来たんとちゃう?」

期待も高まったが、最後は渡辺明に貫録を見せられた形で引き離された。

いやー惜しかったなー。

でも、この健闘には拍手、拍手。

次もキツイ相手だけど、意外なことに、まだあったまってない印象の藤井聡太五冠に、やはり前回までの鬼神のごとき強さが、やや鳴りを潜めている森内俊之九段とあっては、充分にチャンスはあるのでは?

こりゃ、熱戦の期待大ですわ。

こういう将棋を見せられると、今さらながら、

「最後まで、あきらめたらダメなんだな」

という気にさせられるが、これが実際に指している方からすると、勝ち目がなさそうな局面でもガッツでがんばるというのは、なかなかしんどいもの。

ましてや、自分の負けを自らが「読み切って」しまった場合、そのまま投げてしまう気持ちもわかる。

ところが、中にはそれが「え?」ということもあって、今回はそう言う「投げたらアカン」な将棋を。

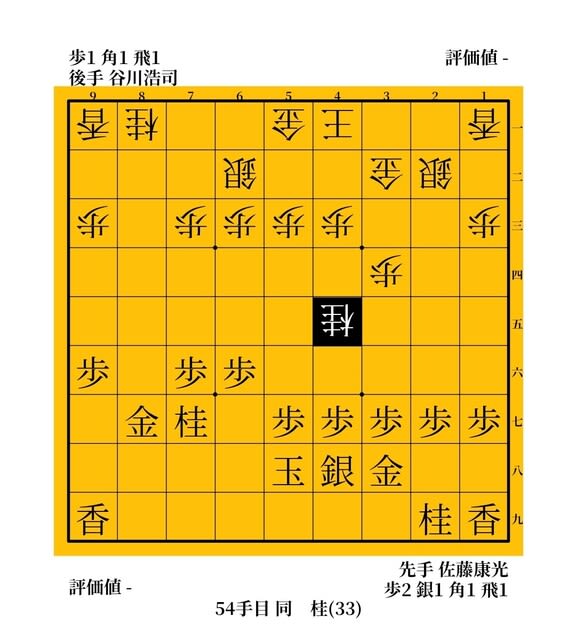

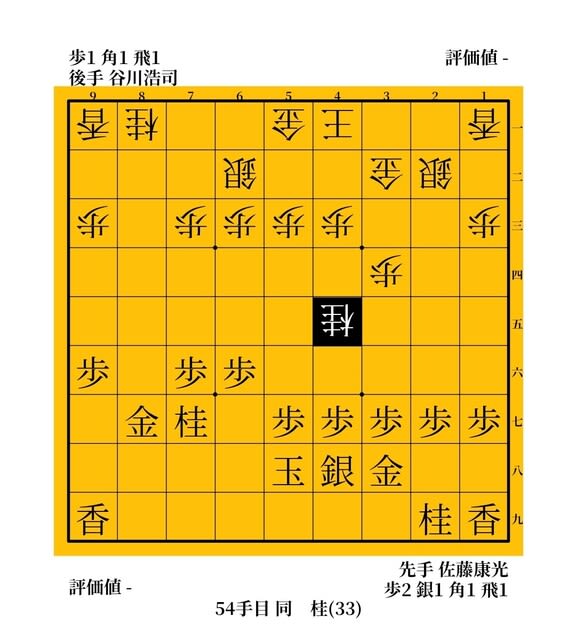

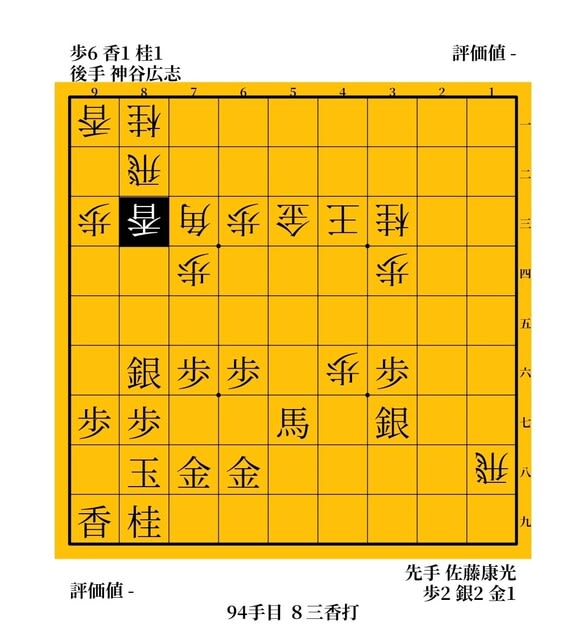

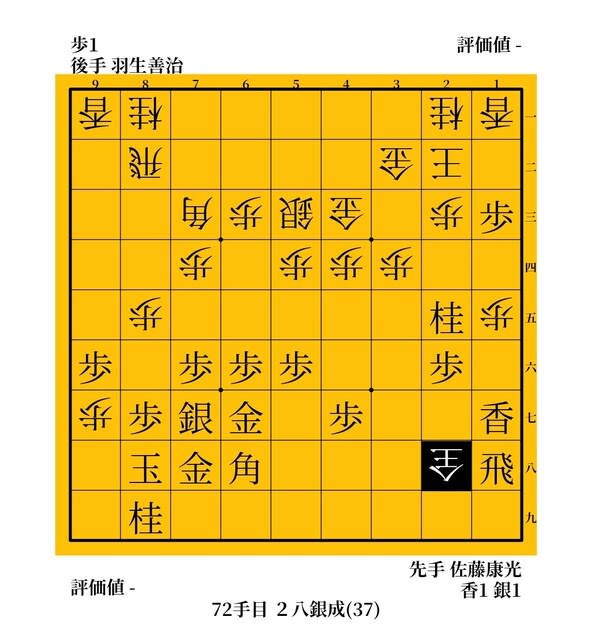

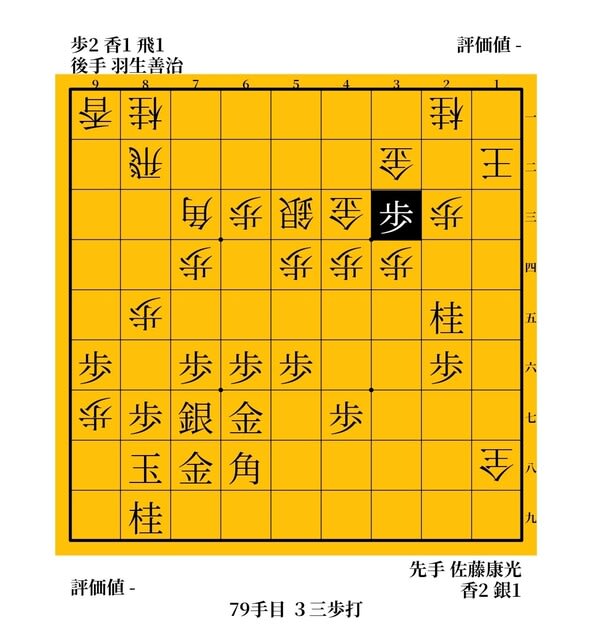

1990年の竜王戦。

神谷広志六段と、佐藤康光五段の一戦。

3組の昇級者決定戦。いわゆる「裏街道」の決勝戦で、勝った方が2組に昇るという大きな一番は、相矢倉から激しいたたき合いになり、むかえたこの局面。

後手が△83香と反撃したところだが、次の手が、ぜひおぼえておきたい実戦の手筋である。

▲71銀が、後手の攻め駒を責める手。

飛車に弱い形をしている後手は、△92飛と逃げるしかないが、これで8筋の攻めは大幅に緩和されている。

△92飛、▲62銀打の追撃に神谷も△86香と取って、▲同歩、△87歩、▲同玉、△85歩の猛攻。

これもなかかなの脅威だが、8筋の大砲が撤去されたことで、ここで手抜いて▲53銀成と攻めるターンが来るのが、メチャクチャに大きい。

以下、佐藤のパンチが入った形で、この図。

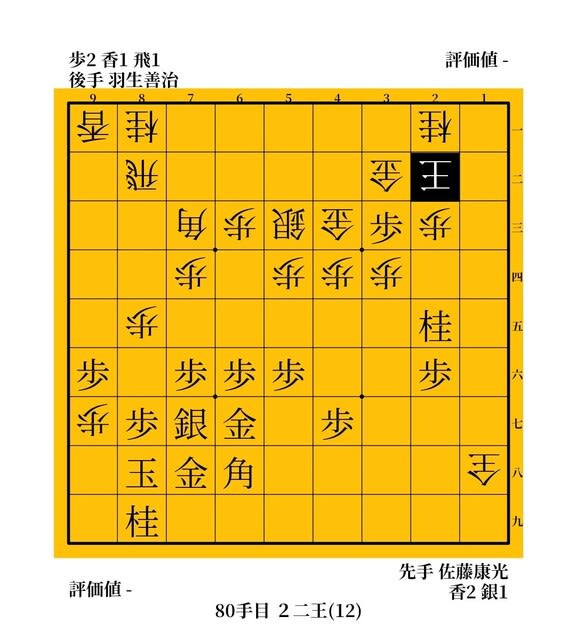

最後、神谷は△86銀と王手して、▲88玉と逃げたところで投了。

後手玉は▲43金打と、▲35銀からの両方の詰みをいっぺんには受からないため、指す手がないのだ。

……と思われたが、なんとここで、いい手があった。

△43桂と打つのが、▲43金打と▲35銀を同時に防ぐ絶妙の受けで、まだ熱戦は続いていたのだ!

神谷と言えば、美学派にありがちな「投げっぷりがいい」棋士で知られるが、ここはそれが裏目に出てしまった。

ましてや、神谷はここでまだ15分、時間を残していた。あきらめず、盤上に喰いつくべきだったのだ。

佐藤の方は、すでに1分将棋だったのだから、なにが起こっていたか、わからないではないか。

もっともこういう、「あきらめさせる」力もまた、強い人の特徴なのである。

これが神谷も、相手が佐藤康光でなかったら、持てる15分をフルに使って、必死に手をひねり出そうとしただろう。

そこを

「佐藤君が読み切ってるんだったら……」

相手を信用してしまったことが罠だったのだ。

フィッシャールールの将棋に、ちょっとビックリな大逆転がまま見られるのは、少ない時間とともに、

「仲間がいるから、投げるに投げられない」

ということが、このような「美学的」淡白を、ゆるしてくれないせいでもあるのだ。

まさに、かつての名投手が言ったような「投げたらアカン」な一戦だった。

(神谷の早投げ現代編に続く)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

「三桂あって詰まぬことなし」

とは将棋の「使えない格言」として、よく出てくる例である。

桂馬というのはトリッキーな動きをするため、いいところで使えばすこぶる強力な駒だが、反面利きが少ないためか、たくさん持ってても、そんなに使い道がなかったりもする。

ましてや、王様を詰ますときなど、3枚もらえるなら金銀とかのほうが絶対に便利なわけで、

「三桂あっても役に立たない」

「三桂あって詰んだとこ見たことない」

など散々な言われかたをしたりする。

そこで今回は、あえて「三桂あって、こりゃありがたや」という将棋を紹介したい。

しかも使い道は「受け」だというのだから恐れ入る。

主人公は前回と同じく、長谷部浩平四段も大リスペクトする、あの大先生で……。

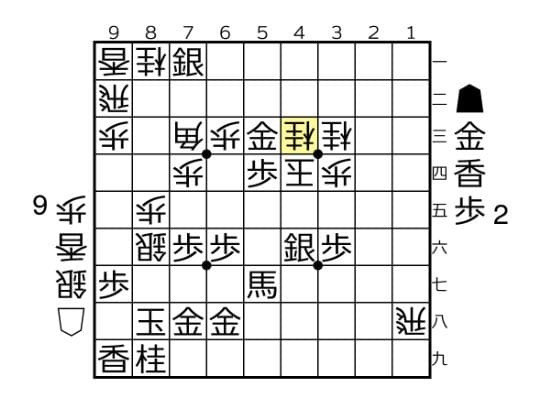

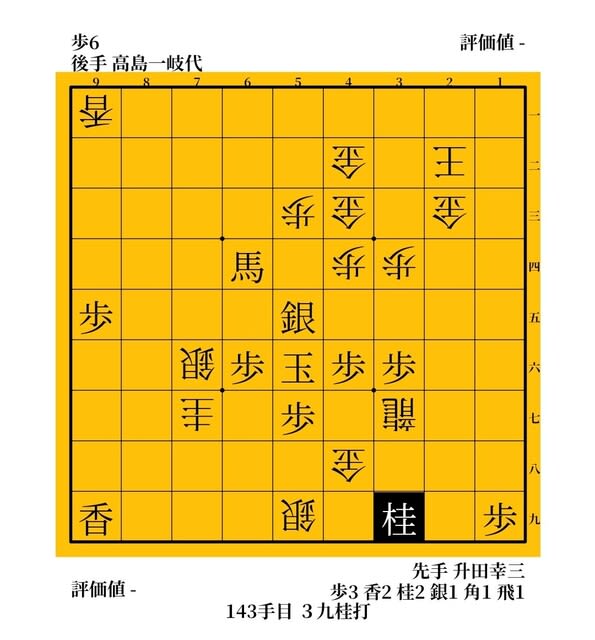

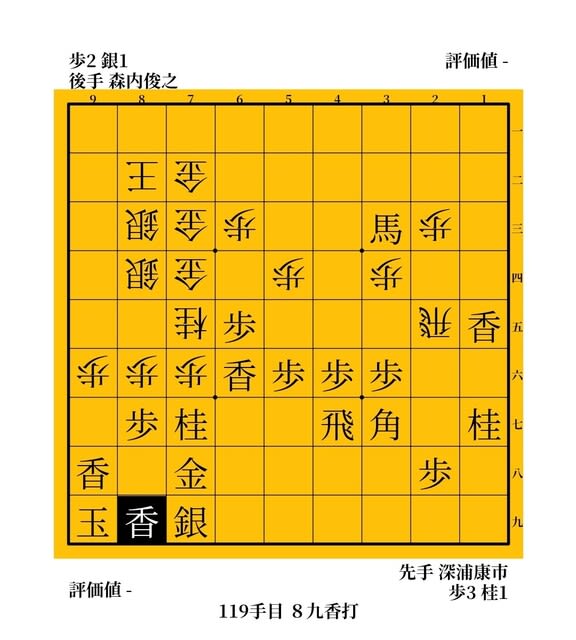

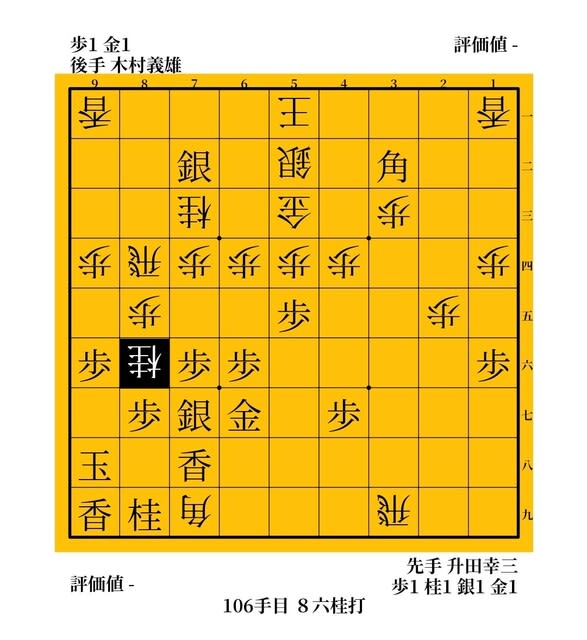

1951年、第5期A級順位戦。

升田幸三八段と高島一岐代八段の一戦。

角換わり腰掛け銀から先手の升田が仕掛け、後手の高島が端から反撃していく。

升田が優勢になるも、本人も認める悪いクセである「楽観」が出てしまい、気がつけばおかしなことになってくる。

攻守が逆転してからは、「日本一の攻め」を売り物にする高島のパンチが炸裂し、さしもの升田も防戦一方。

むかえたこの局面。

高島が△76銀と打って、先手玉しばったところ。

先手陣は金縛りにあっており、△47竜の詰めろがかかっている。

一方、後手玉にまだ詰みはない。

どう見ても先手負けだが、ここから升田は手を尽くして、あれやこれやと受ける。

達人のしのぎを、とくとご覧あれ。

▲39桂と打つのが、妙手順の第一弾。

△同竜と取るのは、詰めろがはずれるからそこで▲61飛や▲15桂と攻め合う。

これは受けがないし、再度△37竜などとせまっても、あと2機「▲39桂」の犠打が残ってるから先手が勝つ。

高島は△68銀不成と一手スキでせまるも、今度は▲69桂(!)。

△58金と必死の貼りつきにも、またもや▲49桂(!)。

これが▲57の地点を受けながら、△37の竜当たりにもなっている。

これで足が止まった高島は、やむを得ず△57銀成、▲同桂左、△同金、▲同桂右、△52桂、▲86馬、△64歩と、むりくり詰めろをかけるも、さすがに駒を渡しすぎ。

▲31銀から、後手玉は寄り。以下、△同玉に▲71飛から升田勝ち。

升田といえば

「角換わり升田定跡」

「升田式石田流」

「天来の妙手△35銀」

など攻撃的なイメージがあるが、

「受け切って勝つ」

ことを好んでいたのは本人の弁。

「常にスレスレの線を行く」

というヒゲの大先生の言葉通り、見事な読みきりであった。

(升田のポカ編に続く→こちら)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

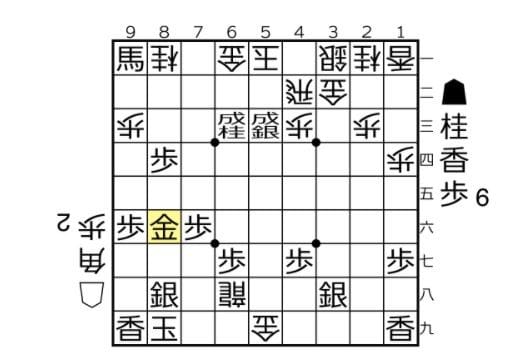

1957年の九段戦(今の竜王戦)は、升田幸三九段(名人・王将)と大山康晴前名人(かつては名人を失って無冠になった棋士のことを「前名人」と呼ぶ変な気遣いがあった)との間で争われた。

升田と大山といえば、戦後の将棋界を牽引した二大巨頭だが、升田を敬愛し、一方で『大山康晴の晩節』という著書もある河口俊彦八段によると、

「この2人はライバルと呼ばれているが、七番勝負でたとえれば、升田が歴史に残るすごい絶妙手でひとつだけ勝ち、残りの4番はすべて大山が勝ったようなものだろう」

たしかに戦績では大山が96勝で升田が70勝とさほどはなれている印象はないが(勝率なら大山の0.578)、これがタイトル戦になると大山から見て、シリーズ15勝5敗とトリプルスコアになっている。

この年の九段戦は、まさに「升田が絶妙手で1勝」した時期の戦いで、史上初の「三冠王」に輝き、王将戦では大山康晴名人を指し込んで、

「名人に香車を引いて勝つ」

という空前にして絶後の伝説を打ち立てた、まさにそのころ。

ちなみに「指し込み」とは、王将戦で3連勝とか4勝1敗など、3つ以上星の差が開くと、負けているほうが「香落ち」の下手で戦わなければならないという、とんでもなくキビシイ制度のこと。

「おまえザコだから、もう駒を落としてもらえよ」

たとえば前期、藤井聡太挑戦者が渡辺明王将に4連勝のスコアで奪取した。

昔なら第4局で、渡辺は藤井相手に「香を落としてもらって」戦うという、とんでもない屈辱を余儀なくされるはずだったのだ。

ちなみに、この制度はあまりに過酷ということで、なんとなく指されなくなったが、制度自体は残っていて。

つまりは、だれかが「やらせろ」と主張すれば、今でも実現する可能性はあり、番勝負を盛り上げるためにも「復活させるべき」という声も多かったりします。

升田と大山の勝負では、その香落ちすら升田が勝ったのだから、このころの大先生は神がかっていて、大山は

「なぜ、こんなに弱くなってしまったのか……」

悔しさに泣きぬれたというが、その後、捲土重来をはかり(これがすごいよ……)、逆襲を開始したところで、つまりは両者がもっとも拮抗した状態で指していたころともいえるのだ。

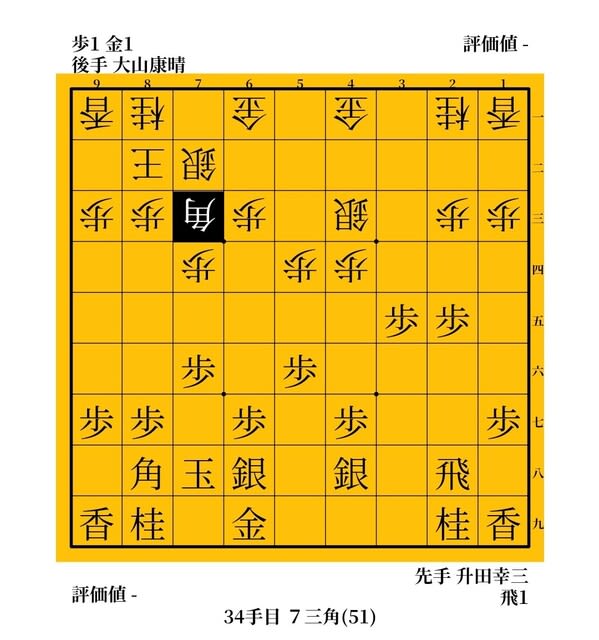

升田が先勝でむかえた第2局で、まず、すごい手が飛び出す。

大山の中飛車に、升田は▲46金とくり出す、なつかしい形で挑む。

升田が▲35金と出て押さえこみを図ったところ、大山は強く△同飛と取って、お返しに△73角と飛車のコビンを攻める。

駒得ながら、飛車の逃げ場所がむずかしく、また後手陣は飛車の打ちこみに強い形。

後手がさばけているようで、観戦していた棋士やファンもそう見ていたが、ここで升田がちょっと思いつかない手を披露する。

▲38飛打が見たこともない自陣飛車。

こんな位置で飛車が2枚並ぶなど、ふつうはありえないというか、苦しまぎれかウケねらいにしか見えないが、これぞ升田の才能と独創性を見せつけた絶妙手なのだ。

△28角成なら、▲同飛で先手優勢。

飛車のコビン攻めという主張点を失った後手は、持駒の飛車の打ちこむ場所もなく、こうなると角金交換の駒損だけが残ってしまう。

これはイカンと、大山は飛車を取らず、一回△32金と守ってから△65金と玉頭からからんでいくが、2枚の飛車の守備力で丁寧に面倒を見て、升田が勝ち。

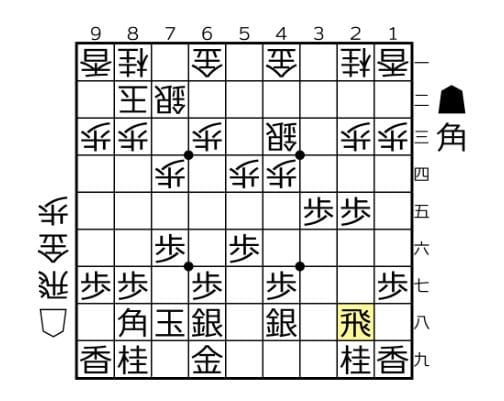

勢いにのった升田は、その後3勝2敗と防衛に王手をかけて、第6局に突入。

カド番の大山は四間飛車に振ると、玉頭銀をくり出す積極策を見せる。

升田は3筋から仕掛けて飛車交換の大さばきから、むかえたのがこの局面。

と金ができているのが大きそうだが、先手も玉頭がすずしいのが気になる。

並の発想なら、とりあえず飛車を▲31とか▲22に打ちこんで、そこから考えそうなところだが、升田はそのはるか上を行くのだ。

▲28飛と打つのが、「升田の自陣飛車」第2弾。

たしかに、ふつうに▲31飛とかでは、後手も△27飛とかから桂香を拾って、△76桂とか、△84香から△75桂という攻めが怖いけど、それにしたって指せない手ではないか。

升田からすれば、これで飛車の打ちこみを消せば、後手に手がないと。

言われてみればそうかもしれず、放っておけば次に▲32と、から▲21飛成で完封勝ちペース。

あせらされた大山は△16歩とアヤをつけにくるが、▲32とからと金を活用し、以下、後手があばれてくるのを、しっかり面倒を見て勝ち。

これで、見事に「三冠王」をキープ。

この自陣飛車2発はどちらも、なんともオシャレな手であり、

「この飛車打ちで、升田の勝ち」

そう胸を張るヒゲの大先生の姿が、目に浮かぶようである。カッコええなあ!

(升田の受け編に続く)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

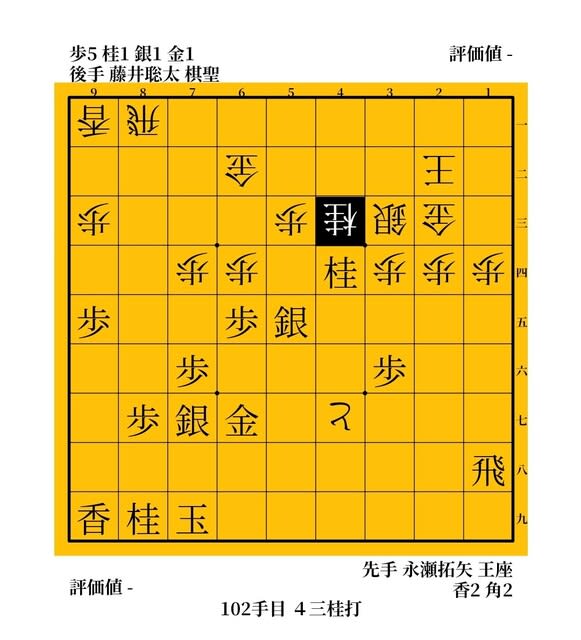

先日の棋聖戦は、なかなか燃える戦いであった。

藤井聡太棋聖(竜王・叡王・王位・王将)に永瀬拓矢王座が挑戦している第93期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負。

第1局では永瀬王座が、ダブル千日手という「永瀬四段」時代を思い起こさせる戦いで完勝。

このところタイトル戦では、ほとんど負けていない藤井棋聖だが、やはり相手もさるもので、いつまでも、簡単には勝たせてくれない。

第2局に注目が集まったが、ここでこの男は、すばらしい切れ味を、それこそ、こちらも「藤井四段」時代を思わせるそれを見せ、永瀬にペースを渡さないのである。

戦型はおなじみの角換わりから、当初は永瀬ペースに見えたが、そこから藤井も徐々に盛り返していく。

この将棋は、飛び道具の巧みな使い方が、いかにも「藤井将棋」という感じで、最近の安定感を増した棋風からはやや減少傾向にあった、トリッキーな手が楽しかった。

△48にあったと金を、玉と反対側に使う△38と。

単騎でせまるより、▲37の桂をはずして、じっくり戦う方が良いという判断だろうが、相当に指しにくい手だ。

なんか、いかにもいい手そうな角打ち。

ねらいは、△87飛成という必殺の一撃(▲同金は頭金で詰み)。

追われたときに、△36角と飛車取りに出られるのも自慢。

ふつうは△43歩というところを、この桂打ち。

残り5分を切ってるのに、ようこんなヒネッた手を選べるものである。これが「藤井将棋」の醍醐味だ。

こうして一瞬、後手が勝勢に近い数値こそ出たが、永瀬のねばりに幻惑され、ギリギリのところで、決め手を逃してしまう。

混戦になったところでは、こりゃ長期戦になりそうだぞと、のんびりコーヒーでも入れていたら、あにはからんや。

なんと気がついたら、将棋は終わっていたのだった。

観戦していた方々なら、記憶に新しいであろう。

そう、△97銀のワンパンで終了。

解説の飯島栄治八段も感嘆していたけど、たしかにカッコいい手である。

いや、この手自体は戸辺誠七段の言うように、プロなら常にねらっている筋で、実際この局面になれば、アマ高段クラスなら指せる人も多いだろう。

かくいう私レベルでも、とりあえず上部脱出をふせぐために、この△97銀とか、他にも△96桂、▲同香、△99銀とか、ちょっと荒いけど△86銀とか。

まあ、そんなんで勝てたら最高だろうなあ、くらいには考えるものなのだ。たいていは妄想だけど。

藤井棋聖のすごいところは、実際に「この局面」を作り出してしまう力にある。

たしかに△97銀自体は手筋だし、「次の一手」問題として出されれば、解ける人も多いかもしれない。

でもそれを、本当に出現させてしまう読みと構成力、また相手に悟らせない心理の妙を心得ているところが、すさまじいではないか。

「まだまだ、これから」

「どうやら長期戦」

という空気の中、ひとりこの青年だけが、「ねらって」いた。

私もこの筋はプロの実戦でいくつか見たが(それについては最後に)この手の類が成立するのは、本当に一瞬のことで、チャンスがあっても指せないことも多い。

弾は一発だけ。それを口にくわえたまま、じっと相手が見せるかもしれない(見せないかもしれない)スキを、スコープ越しにうかがう。

そして、「来た」と見るやズドン。命中。

え? 当たるの?

こんなのって、アリ?

ゼリー飲料で、夜戦にそなえていたはずの永瀬の手が止まり、長考に沈み、ついには頭をたれる姿。

「まさか」の思いだったろうが、血を流しながら振りむいても、撃たれてから痛がっているのでは、もう遅い。

あの「負けない将棋」の永瀬が見せた、ミリ単位の読み抜け(先手は▲88玉と早逃げしておくべきだった)を突いて一撃で仕留める。

まさに、電光石火の早業だった。

この手のすごさは、戸辺七段の言う通り、銀打ち自体もさることながら、

「どこから、ねらっていたのか」

この事実にこそある。

「長期戦、オッケーッス」

という空気感をかもしながら、静かにフェイクの足跡を残し、相手がそれを見て「後手玉に寄せあり」とばかりに▲32金、▲31金と、飛車を取りに前のめりになったところをBan!

はい、死んだ。

しかも、「かからなかった」ときの延長戦にそなえた、膨大な変化も同時に演算しながらの、この集中力。

たまさか、撃つチャンスが現れなかった(永瀬が▲88玉とした)ところで、きっと藤井棋聖は顔色ひとつ変えず、その後も延々と続くはずの「相入玉」模様の泥仕合を戦ったことだろう。

まさに、スナイパーの仕事。マジで「やってんな」コイツ。

なんだか将棋というより、戦争映画の1シーンみたいな、濃密きわまりない終盤戦だった。『スターリングラード』とか思い出しちゃったよ。

年表作った反動で、しばらく将棋はいいやとか思ってましたけど、テンション上がって、つい書いてしまった。

いや、シビましたなあ。

■おまけ 春のパン祭ならぬ、6月の退路封鎖の捨て駒祭。

△97銀のような手は、出現しても指せるとは限らない。

たとえば、羽生善治と森内俊之の名人戦とか、関根茂と森下卓の順位戦とか、郷田真隆と藤井猛の熱戦とか、佐藤康光も「神業」と認めた谷川浩司の寄せとか。

そんなことを言ったのは、『ヒカルの碁』の倉田厚七段だった。

将棋にかぎらずアスリートの世界では、たとえどんな地位を築こうとも「下から」来た、新時代の旗手との対決は避けられない。

その「コワイ奴」は若さと勢いに後押しされ「上」の存在を脅かすが、王者もみすみすやられるわけにはいかず、その流れに抵抗し、ときには押し返すこともあるのだ。

たとえば谷川浩司九段は、一時期は四冠王と隆盛をきわめながら、羽生善治九段にコテンパンに負かされ、まさかの「七冠王」の引き立て役に。

そのどん底から「竜王名人」を奪い返し、「十七世名人」となって返り咲いたことがある(その将棋はこちら)。

その羽生善治九段も「永世七冠」をかけた渡辺明竜王との「100年に1度の大勝負」を3連勝からの4連敗で落とし(そのシリーズはこちら)、そこから9年かけて、やはり渡辺を相手にして、宿願を果たしたこともあった。

かつての大名人である、大山康晴十五世名人もそうで1972年、49歳のときの名人戦で「若き太陽」中原誠に敗れる(そのシリーズはこちら)。

2年後のリベンジマッチでも「往復ビンタ」を喰らったが、1986年の名人戦で、みたび中原への挑戦権を獲得。

というと、

「あれ? 1972年、1974年ときてからの、1986年って、なんかそれ、数字おかしくね?」

いぶかしむ人も、おられるかもしれないが、その違和感は正しい。

なんと大山は、このシーズンで御年63歳。

ふつうは60を超えれば、どんな元A級、元タイトルホルダーでも、BクラスやCクラスに落ちてしまうものだが、大山はどーんと名人戦に登場。

しかも、このときはガンでの休場から、復帰したばかりのシーズン。

戻ってきたはいいが、まともに将棋を指せるのかすら心配されたところを、A級順位戦では見事な快走を披露。

なんと、最終戦をむかえたところで6勝3敗(この期のリーグは休場していた大山の参加で11人になっていた)と、加藤一二三九段と並んでトップタイの成績をマーク。

最終戦こそ落としてしまったものの、加藤も敗れたためプレーオフに突入し、その第1戦では加藤に再び勝利。

続く最終決戦では勢いにのっていた米長邦雄十段・棋聖を、まさかの「飛び蹴り」一発で制し(その将棋はこちら)、63歳での大舞台。

ちなみに、大山は前年には、早指しのNHK杯で優勝し、数年後は66歳で棋王戦の挑戦者になっている。

なんなのこの人は? まさに、バケモノとしか言いようのない「将棋の鬼」である。

ただ、本番の七番勝負は、意外と星が伸びなかった。

さすがに年齢的にも体調的にも、2日制の番勝負はキツかったのかもしれないが、それよりもやはり、中原の強さと、また相性の悪さもあった。

大山と中原の対戦成績は、通算で大山から見て55勝107敗。

もちろん中原の強さが別格なのはたしかだが、二上達也(116勝45敗)、加藤一二三(78勝47敗)、内藤國雄(50勝18敗)といった強豪相手に、圧倒的に勝ち越していることを考えると、これはあまりに偏っていると言えよう。

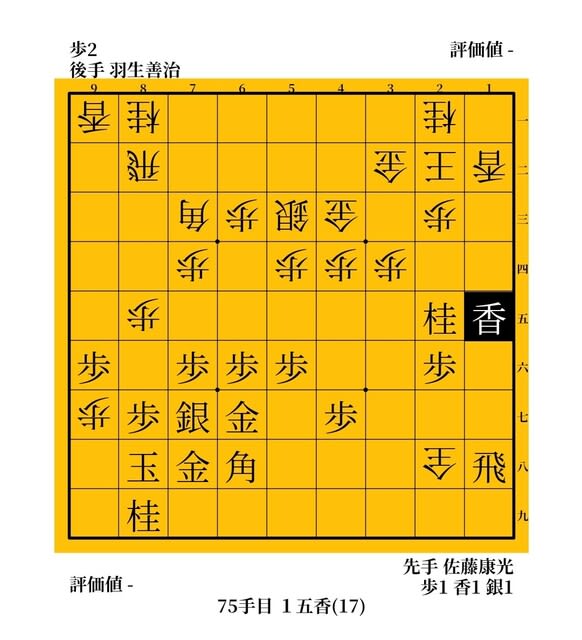

それは第1局から、あらわれてしまう。

後手の大山が、いつもの振り飛車にすると、中原は居飛車穴熊に。

今でこそ、イビアナといえば、だれでも指すメジャーな戦法だが、当時では

「邪道な戦い方」

という偏見にさらされており、

「見ていて、つまらない」

「志が低い」

「こんなことをしていては強くなれない」

と言われ、場所によっては「禁止令」も出たくらいだから、時代の常識というのは、おそろしいものである。

もちろん、みながヤイヤイ言ったのは、穴熊が優秀だったからで(今、AIにいろいろ言う人と同じですね)、ここでも中原の戦い方が光った。

図は中盤戦。大山が△83銀と引いたところ。

双方、ガッチリと囲って、これからに見えるが、ここで先手からすごい攻め筋があった。

▲74歩と、いきなりタタくのが強手。

△同銀と取られて、なんでもなさそうだが、そこで▲74同飛(!)と切り飛ばすのが、穴熊流の強襲。

△同金に▲75歩で、金の逃げ場がむずかしい。

△65金は▲74歩、△51角に▲65銀と取って、△同歩と取り返せない。

△85金も、やはり▲74歩で、△51角に▲64角で攻めが止まらないし、なにより△85の金がヒドすぎる。

そこで大山は△65歩と切り返す。

これがうまい手で、▲74歩には△46角と、逃げながら角が取れる。

かといって、▲73角成は△同金引がピッタリで、なにをやっているのか、わからない。

さすがは「受けの大山」と感心するところだが、ここで中原は、さらにこれを上回る手を用意していた。

▲55銀と出るのが、「次の一手」のような絶妙手。

△同歩は角道が止まるから、▲74歩と取られる。

△75金と取るしかないが、そこで▲64銀と進軍して、駒損が取り返せる形。

それでも大山は、先手の攻めは無理筋とみて、なんなり受け止められると読んでいたそうだが、△74金、▲73銀成、△同桂に▲53角と打ったのが好手。

ボンヤリした手だが、▲31角成や▲75銀のような攻めが、存外受けにくく、△43の銀が使えてないのも痛くて、すでに後手が苦しい。

△42銀のような受けにも、▲64角行とつなぐなど、ゆるいようで、これが全然ふりほどけない攻めなのだ。

これこそ、まさに穴熊の強みである「固い、攻めてる、切れない」。

この角には大山も脱帽で、以下中原は穴熊の遠さを生かして、確実に勝利。

第2局も中原が制し、第3局こそ大山が会心の受けを披露し、一矢報いたが、そこからまたも連敗で復位はならなかった。

結局、大山は中原から、名人位を奪い返すことはできず、この七番勝負が最後の名人戦となったのであった。

(63歳で名人挑戦権を獲得した「大雪の決戦」はこちら)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

「自分にとって本当にコワイ奴は下から来るんだ」

そんなことを言ったのは、『ヒカルの碁』の倉田厚七段だった。

かつて、渡辺明五段が王座戦で、タイトル戦に初挑戦したときのこと。

最終局で羽生善治王座が、詰みの場面で手が震えて駒が持てなくなるというハプニングがあった。

2003年、第51期王座戦第5局。羽生善治四冠と渡辺明五段戦。

渡辺にとっての初タイトル戦だが、挑戦者本人も認める「羽生有利」の評をくつがえして、2勝1敗とリードを奪う。

そこから逆転され、初タイトルならずも大いに評価を上げ、その後の竜王獲得などのブレイクにつながった。

最終盤、羽生の手が大きく震えて、1手指すのも苦労していたことや、頭金まで指した渡辺の無念など、語り継がれるシリーズとなった。

あのメンタル面でも弱さの見られない羽生ほどの男が、

「下の者に抜かれる」

というピンチを味わったとき、体の制御が利かなくなるほど、追いつめられるのだ。

それほどに、「コワイ奴」が王者を恐れさせるのは、自分もまた

「上のものをブチ抜いてきた」

からに他ならない。

そのときの「元王者」の姿が、フラッシュバックするのだろうか。

1974年の第33期名人戦は、中原誠名人に、大山康晴十段(今の「竜王」)が挑戦。

大山といえば、つい数年前までは「無敵の名人」として棋界に君臨していた。

1952年に名人を獲得してから5連覇。

その後、ライバル升田幸三に奪われるも、2年後に復位し、そこから13連覇。

その間、フルセットになったのすら2度しかないという、怒涛の勝ちっぷりで、

「大山が強すぎて、おもしろくない」

とまで言われるほど、圧倒的な存在であったのだ。

そんな大山だったが、1972年の第31期名人戦で、24歳の中原誠相手に激戦の末失冠したところから、風向きが変わり出す(そのシリーズはこちら)。

世は「中原時代」に舵を取りはじめるが、そこで黙っている大山ではなく、2年後にはA級順位戦を勝ち上がって挑戦権を獲得。

「大山、カムバックなるか」

ということで、これは2年前よりも、さらにファンの注目を集めたそうで、その期待通り、七番勝負はまたもフルセットにもつれこむ激戦に。

最終局は、後手番の大山が三間飛車に振ると、中原は▲45歩早仕掛けで挑む。

序盤の駒組で大山が損をしたせいで、中原優勢になるも、そこから決死のねばりで土俵を割らない。

それでも形勢はなかなか好転しないが、中原にあせりも出て、雰囲気がアヤシクなってくる。

むかえた、この局面。

大山が△61香と打ったところ。

局面は、まだ先手がいいようだが、圧倒的優勢だったのが、この局面になったことを考えると、精神的には中原も相当苦しいだろう。

後手玉も固く、まだまだ長引きそうなところだが、次の1手が伝説的な名手だった。

▲96歩と突くのが、歴史に残る一手。

といっても、これだけ見れば、なんのこっちゃ。

たしかに「端玉には端歩」の格言通りで、玉のフトコロも広げてるけど、こんな悠長な手を選んでいていいの?

もう、終盤戦に入るところなのに、敵玉は固いんだから、もっと攻める手をやりたいけどなあ。

というのは、すべてごもっともで、たしかにこの手自体は次に、なにか鋭いねらいがあるわけでもない。

だがむしろ、その「ない」ところが、すごいのだ。

名人を決める一番で、大優勢の場面をここまで追い上げられて、その極限状態で、

「次にねらいのない端歩で、相手に手を渡せる」

この落ち着きが、超人的なのだ。

心身が押しつぶされそうなところ、それを受け止めて、飲みこんで、平静に心を整えることができた。

「アンタがなにをやってこようと、オレは惑わされることなどないんだぞ」

そう盤上で宣言したようなもの。

その証拠に、後手から△54歩と催促されても、じっと▲43桂成。

これも、一見遅いようだが「あせってない」ことを示す手だから、後手は継続手がむずかしい。

そもそも、不利だったり難解だったりする局面で、パスのような手を駆使して相手をゆさぶるのは、まさに大山自身の得意とするところ。

それを、こうも見事にお株を奪われるとは、盤の前で歯噛みする思いだったのではあるまいか。

現にその後、ねばってミスを誘うはずだった大山が、あせって逆に転んでしまう。

技術のみならず、大山の土俵であったはずの駆け引きや精神力でも上まられた形で、先崎学九段いわく、

「この将棋に負けて、大山先生は名人に復位できないと覚悟したところもあったんじゃないかな」

こうして「コワイ奴」にたたきのめされた大山は、しばらく名人戦の舞台に立てなくなり、中原の長い名人独占を、ゆるしてしまうこととなるのだ。

(大内延介との名人戦に続く→こちら)

角の妙手というのは、カッコイイものである。

射程距離が長い駒なので、「遠見の角」や「攻防の角」といった使い方ができると、実に気持ちがいいものなのだ。

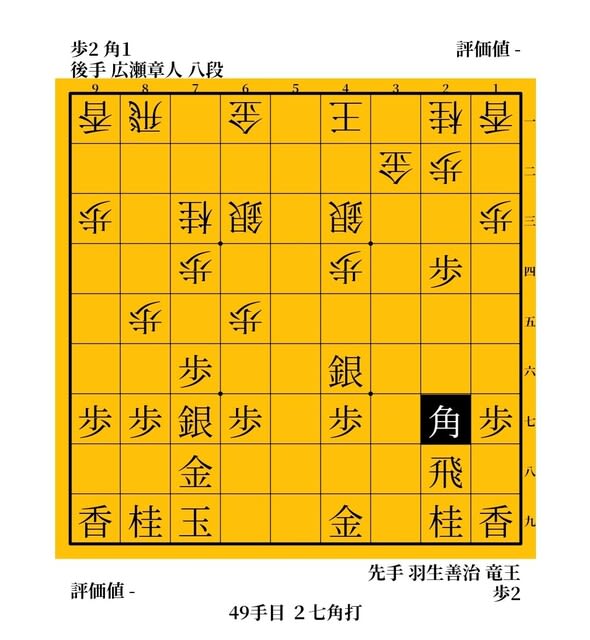

2018年竜王戦で羽生善治竜王が広瀬章人八段に放った「遠見の角」。

飛車の利きをさえぎるし、「天野宗歩」のイメージでつい▲18から打ってしまいそうだが、相手の応対によっては▲16角とシフトチェンジできるところが、羽生の発想のやわらかさ。

とはいっても、われわれのような素人には、馬ならまだしも生角をうまく活用するなど、なかなかうまくはいかないもので、やはりこういうのは、強い人の将棋から学びたいもの。

前回は、中原誠名人が見せた、名人戦史上に残るかというウッカリを紹介したが(→こちら)、今回は羽生善治九段の見せた角の名手を見ていただきたい。

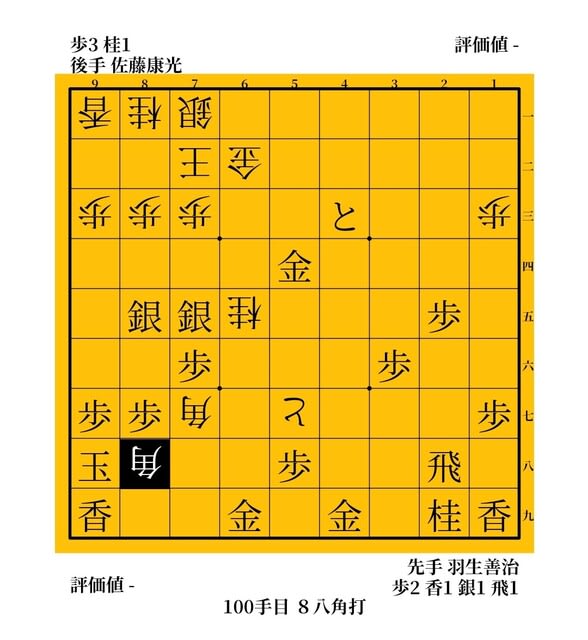

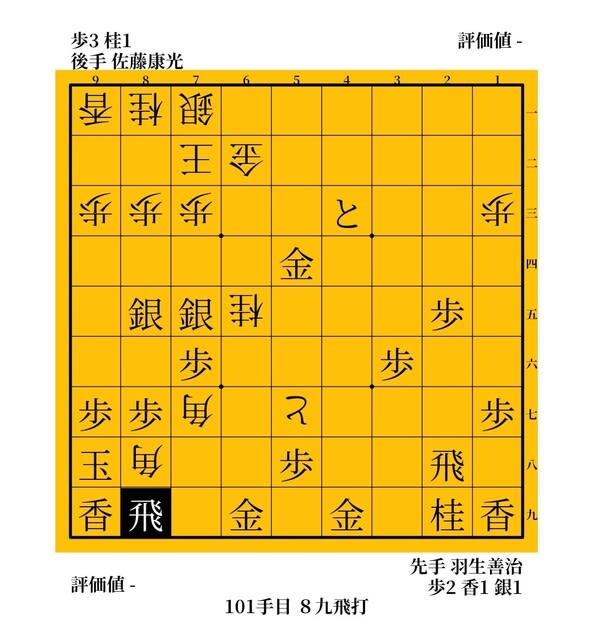

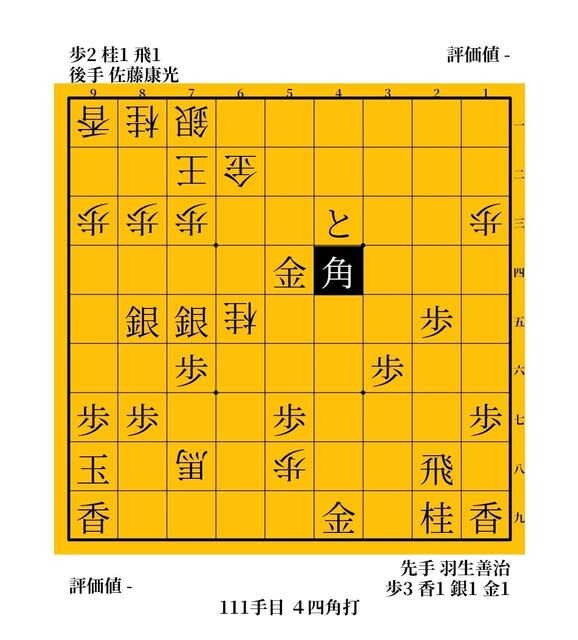

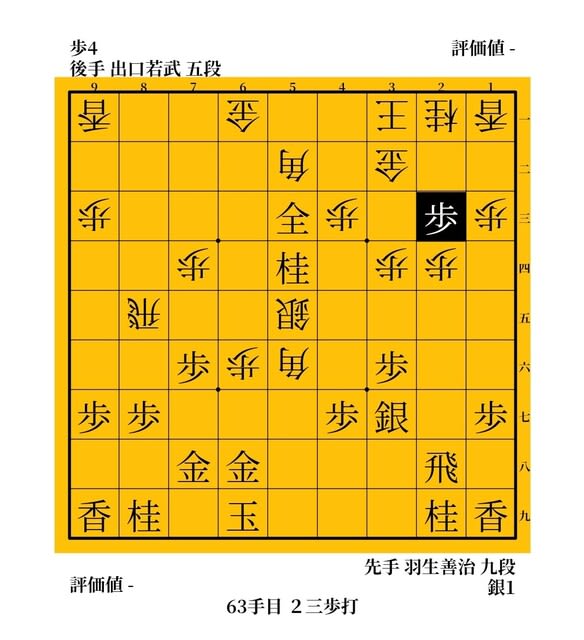

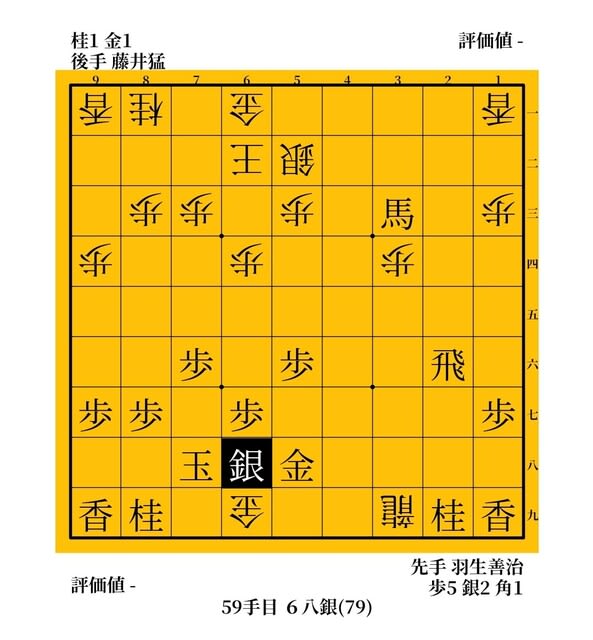

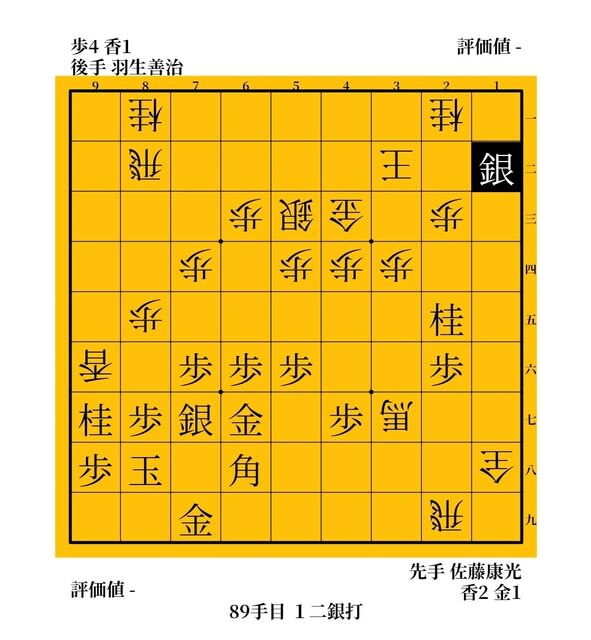

2012年の第71期A級順位戦。

羽生善治三冠と佐藤康光王将の一戦。

佐藤のゴキゲン中飛車に、羽生が星野良生四段発案の超速▲46銀で対抗し、序盤から斬り合う激しい変化に突入。

飛角金銀桂香のすべてが乱舞する大激戦になり、むかえた最終盤。

先手玉も相当せまられているが、まだ後手に金銀がないため、いきなりの詰みはない。

一方の後手玉もまだ詰めろになってないが、次に▲63歩とたたかれたりすると、もう手番が回ってこない。

なので、この一瞬に、なんとか先手玉を受けなしに追いこみたいのだが、自然な△67と、は▲79香との交換が得になるかどうかは微妙。

超難解な戦いだが、ここからの数手は力が入っている。

△77角、▲98玉、△88角打。

すごい形で、いかなカナ駒がないとはいえ「玉の腹から銀を打て」ならぬ「腹角」の二枚重ねは、なかなか見ないのではあるまいか。

それに対する羽生の受けも、また根性入っている。

▲89飛。

先手の自陣飛車も、この局面になれば打つしかないが、それでも「こんにゃろ!」とでも言いたげな気合を感じる一手だ。

接近戦で、大駒が頭突きをかまし合う珍型だが、熱戦とはこういうのを言うのであろう。

足が止まったらお終いの後手は、なんとか攻めを継続したいが、△68歩は▲78金で、金を守りに使われてしまう。

後手もヌルい手だと、なにかのときに先手から▲57歩と取るのが、攻め駒を除去しながら飛車の横利きを通す、ピッタリの受けになるかもしれず、そこも気をつけないといけないのだ。

そこで佐藤は△68と、とすりこむが、アッサリ▲同金と取って、△同角成に▲88飛。

△78金と打つのも、部分的にはきびしいが▲同飛に△同馬。

次に△88飛の1手詰め。

一見、先手玉に受けがむずかしそうだが、ここで作ったようにきれいな手がある。

▲44角と打つのが、まさに攻防の名角。

△88飛の詰みを消しながら、▲62角成、△同銀、▲61銀からの詰みを見た、見事な「詰めろのがれの詰めろ」。

△88飛、▲同角、△77桂成という緊急避難のような手も、▲同角、△同馬が一手スキでないので▲63歩で負け。

▲44角に佐藤も、△82玉と執念を見せるが、▲84香、△72金、▲63金と羽生が押しつぶした(棋譜はこちら)。

この勝利で羽生は、当時なんと順位戦20連勝(おいおい……)。

それもAクラスでのそれだから、ちょっと信じられない数字である。

その後、次の高橋道雄九段戦にも勝利して、連勝を21まで伸ばし、この年の名人戦挑戦権も獲得したのであった。

(「中原誠名人」誕生編に続く→こちら)

「穴熊の暴力」

という言葉がある。

穴熊、特に居飛車穴熊は、その固さと遠さのアドバンテージを活かして、無理っぽい攻めをムリヤリ通してしまったりする。

その理不尽さが「暴力」という表現につながるわけだが、ときにはその穴熊を実にうまく料理してしまう人もいる。

鈴木大介九段とか、若手なら石井健太郎六段や、西田拓也五段なんかも四間飛車から、端攻めなんかをからめて、退治してしまうイメージだ。

前回は降級にさらされた一流棋士の見せた「順位戦の手」を紹介したが(→こちら)、今回はアベマトーナメントのドラフトで大人気だった、森内俊之九段の伝説的な穴熊攻略を見ていただきたい。

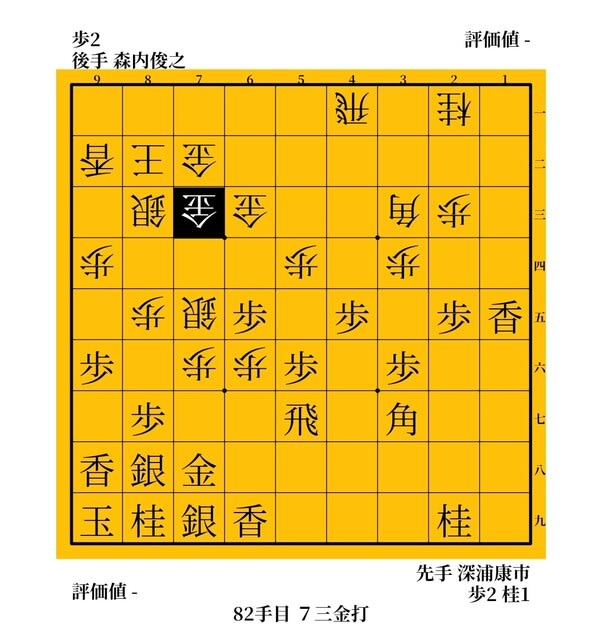

2009年、第22期竜王戦の挑戦者決定3番勝負。

深浦康市王位と、森内俊之九段の一戦。

深浦先勝でむかえた第2局は、森内の振り飛車と居飛車穴熊の戦いになった。

松尾流穴熊に組み替えた先手に、森内が1筋から仕掛けたのが機敏で、ペースを握るも、深浦も角をさばいて反撃に出る。

図は▲45歩と王手したところ。

穴熊は固いが、2枚のタレ歩が不気味にぶら下がっており、先手も圧をかけられている。

飛車角も好機にさばけそうで、振り飛車がやれそうだが、こういうところから「暴力」を喰らってうっちゃられるのが、穴熊の理不尽なおそろしさ。

だが、次の手が森内らしい力強さで、先手の反撃を封じるのだ。

△73金打が、森内流「鋼鉄の受け」。

金銀4枚がガッチリくっついたマグネットパワーで、これ以上先手に攻めがない。

数手進んだこの局面が、当時話題になった鉄の壁。

まさに金銀でできた重戦車で、取りつく島がない。攻略するのに、何手かかるか計算したくもない。

まさに「オレに恨みでもあるのか」と、泣きごとのひとつも言いたくなる固さではないか。もう、グッタリである。

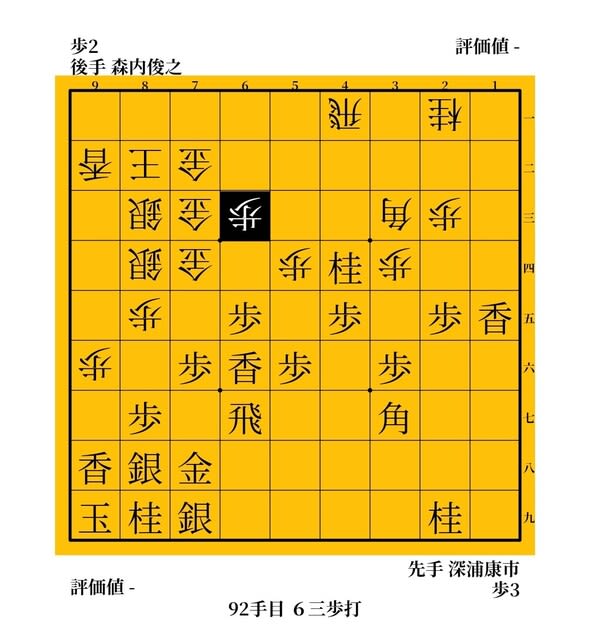

以下、▲32桂成に角をアッサリ見捨てて、ゆうゆう△45飛とさばいていく。

その後も、森内が好きなように指して圧倒。

図は▲89香と、深浦が最後の根性を見せている場面。

後手陣は相変わらず無敵すぎる上に、3枚のタレ歩がド急所を押さえ、先手の4枚穴熊は見る影もない。

ここで森内に、気持ちのいい決め手がある。

△15飛、▲同角、△97香まで後手勝ち。

△15飛と遊んでいる飛車で香を取るのが、計ったようなトドメの一手。

最後に質駒を補充して必至をかけるという寄せの理想形で、こんな爽快な手で勝てれば最高の気分であろう(棋譜は→こちら)。

△97香と投げナイフを決めて、先手に受けはない。ここで深浦が投了。

快勝に気をよくした森内は、続く第3局も制して、見事竜王への挑戦権を獲得したのだった。

(中原誠が名人戦で見せた大ポカ編に続く→こちら)

「順位戦の手」という言葉がある。

将棋には各種タイトル戦から、最近ではネットのエキシビションまで様々だが、やはり棋士の「本場所」といえば「順位戦」をイメージされる方は多いだろう。

今はそれほどでもないらしいが、昭和のころの順位戦は、その風通しの悪さと制度的ひずみから、様々な不公平や、ゆがんだ格差、「既得権」を生み、

「血で血を洗う」

と表現されるような、陰惨な戦いが売りであった。

私自身は、その魅力は認めながらも、硬直化したシステムに正直ウンザリもしているクチだが、ファンに根強い人気があるのも事実だろう。

前回は「本家」阪田三吉が人生でたった一度(!)だけ披露したという「阪田流向かい飛車」を紹介したが(→こちら)、こないだ全日程が終了した順位戦のかかえる、闇の部分を見ていただこう。

1994年の第52期A級順位戦。

南芳一九段と、塚田泰明八段の一戦。

この期の挑戦者争いは、前名人の中原誠前名人、谷川浩司王将、羽生善治四冠の3人でデッドヒートをくり広げていた。

もちろん、そちらも大事だが、やはり目を引くのは降級争いの方で、ピンチに立たされたのは南。

タイトル7期の実績を誇る南だが、この期は絶不調で、ここまでわずか2勝。

最終戦を負ければ即落ちのみならず、勝っても田中寅彦八段と有吉道夫九段に勝たれると、やはり陥落が決定するのだ。

他力はしょうがないとして、まずは自分が勝つことだが、この将棋も南は不出来で、塚田相手にあっという間に不利におちいってしまう。

△83桂が激痛打で、すでに不利を通り越して敗勢ですらある。

次、△75桂と取った形が、また▲67の金当たりで、自陣の金銀をはがされると△46角のラインも嫌らしく、受けてもドミノ倒しのように、次々受難が降りかかってくる。

角を助けようがない先手は、▲51銀とでも打って玉砕戦法に出るしかなさそう。

控室の検討でも、そう予想していたが、ここで南がありえない手を見せる。

▲76歩とつないだのが、まさに「順位戦の手」。

角桂交換の大損を、甘んじて受けようと。

しかも、△75桂に▲同歩で、また相手の手番なのも、あまりにもつらすぎるところだ。

不利なのはしょうがない。ほとんど負けなのも、この際認める。

でも、自分からは絶対に折れない、暴発しない。1手でも長引かせる。

それがいいか悪いかは別として、ともかくも、

「地獄の時間を、1秒でもあとに遅らせる」

という、理屈ではない、順位戦の呼吸のようなもの、としか言いようがない手だ。

こんな、半沢さんですらドン引きするだろう、土下座中の大土下座だが、この場合はまさかだが、通ってしまった。

角をボロっと取れて、大優勢のはずの塚田だが、それゆえに手が見えなくなったか、わかりやすい勝ちを逃してしまう。

それでもまだ、塚田の勝ちはゆるぎようもなかったが、寄せを間違えて、ついに大逆転。

まさかの結末で、田中寅彦八段が敗れたため、南は奇跡的に降級をまぬがれた。

塚田が順当に勝っていれば、落ちなかった田中寅彦からすれば、めまいがするようなドラマだったろう。

もうひとつは、1987年の第45期A級順位戦、最終局。

米長邦雄十段と、二上達也九段の一戦。

二上はここまで、まだ3勝で、勝てば文句なく残留が決まるが、敗れると2勝の加藤一二三九段の結果次第で落ちてしまう。

一方の米長は、勝てば他の結果次第で、名人挑戦のプレーオフに進める可能性を残しており、こちらも負けるわけにはいかない。

将棋の方は、相矢倉から、双方駒組の段階で、連続して何度も1時間近い長考を披露する、力のこもった戦いに。

いや、もしかしたらどちらも、気合というよりは迷っていたり、フルエているだけかもしれず、そのあたりの気持ちの揺れも順位戦の醍醐味だ。

「順位戦は、歩をひとつ下がるような呼吸が必要である」

という言葉もある通り、まさにそんな戦いとなったが、終盤抜け出したのは米長だった。

二上が△86飛と走ったところだが、ここではすでに先手が勝勢。

次の一手が、決め手級である。

▲97角が、▲88の金を守りながら飛車に当てる、ピッタリの手。

しかもこれが、遠く後手の玉頭をにらんでいるレーザービームで、一石三鳥のすこぶるつきに気持ちのいい手なのだ。

将棋はすでに、おしまいである。

なら、ふつうはここで投げる。ましてや、「美学派」で、美しい形を追求する二上なら、まさに「投げごろ」のはずだ。

だが二上は、ここで信じられないような1手を披露するのだ。

△85歩と打ったのが、驚愕の1手。

なんだこれはという手だが、ほとんどなんの意味もない。

ただ、飛車にヒモをつけたというだけである。

そりゃ、飛車を逃げられないし、逃げないなら投げるしかない。

でも、負けるわけにはいかない。すでに1分将棋で、とにかくなにか指さなければならない。

だから△85歩。

というのは、理屈はわかるが、それにしてもである。

あまりにもヒドイ形。いわゆる「将棋にない手」というやつだ。まさにジリ貧。

これを、棋聖4期、王将1期の実績もある二上達也が指したというのが、信じられないではないか。

少し指して、二上は投了。加藤が谷川浩司棋王に勝ったため、二上はB級1組に降級。

これは、棋力も年齢も実績もへったくれもない。

ただ「負けたくない、落ちたくない」というむき出しの想いだけが噴出すると、レジェンドクラスでも、こういう手を指してしまうのだ。

これこそが順位戦の手なのである。

(森内俊之流「鋼鉄の銀冠」編に続く→こちら)

「あ、【銀が泣いている】って、阪田三吉のセリフやったんや」

なんておどろいたのは、ずいぶん昔の話であった。

先日、ここで十三世名人になる関根金次郎と、伝説の棋士阪田三吉の熱戦を紹介したが(→こちら)、それこそが

「銀が泣いている」

という有名なセリフで、おなじみな一局。

なんて、今でこそしれっと語ってみたりしているが、実はこの言葉の出所を、別の将棋の別の人のものだと、勘違いしていたことがあった。

それが、だれの将棋なのかと問うならば、これが升田幸三九段。

ヒゲの大先生と言えば、その強さや卓越した序盤感覚とともに語られるのは、当意即妙のワードセンス。

「初手▲76歩がアンタの敗着」

「升田がニラめば、動けぬ銀も横に動く」

などなど、ネタにしたくなるような升田語録には事欠かないが、そのせいでこの「銀が」も、すっかりそれだと思いこんでいたのだ。

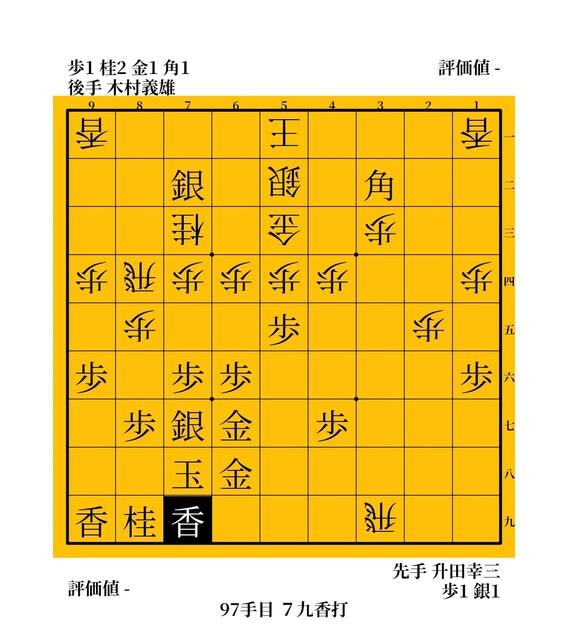

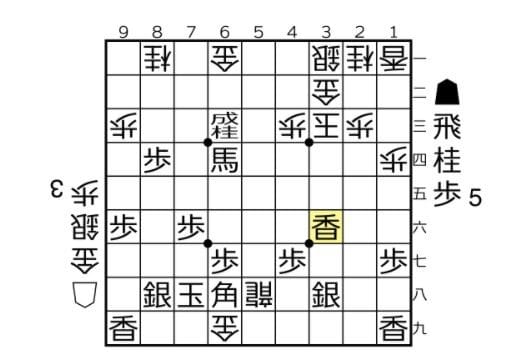

では、どの将棋を見て、升田の「銀が泣いている」と思いこんだのかと言えば、1947年の木村義雄名人との一戦。

角換わりの将棋から、この図。

△34歩と銀を追った手に、▲24歩は△35歩と取られ、▲23歩成に△同金までが、棒銀ではおなじみの失敗図。

じゃあ、一回▲26銀と引いて、▲15歩、△同歩、▲同銀をねらうのかな。

でも、なんだか足が遅そうで、後手も△65歩とか仕掛ける手もあるから、間に合うかなあ。その前に、一回△81飛と形を整えておくかどうか……。

くらいが私のような「並」の発想だが、升田幸三はここで魅せるのである。

▲24銀と出るのが、「おー」と歓声の上がる特攻。

銀損になるが、△同歩、▲同歩で玉頭に拠点が残り、後手にプレッシャーをかけていると。

とはいえ、これはさすがに取るしかなく、△同歩、▲同歩、までは本譜も進む。

そこで、△同銀は▲同飛で、棒銀をさばかせておもしろくないから、木村は△81飛と引く。

▲71角の割打ちから、強引に金を取って、▲23に打ちこむ筋を警戒してのことだが、そこで、升田はさらに▲43角(!)。

すごい駒損になりそうだけど、大丈夫なんかいな。

△同金は▲23歩成で突破されるから、木村はここで△24銀と取り、▲同飛、△23歩。

駒損確定の先手は引いたら終わりで、▲32角成、△同玉、▲34飛と、大暴れしていく。

これらの手順については、升田曰く、

「阪田さんの追善会で、銀を泣かせるわけにはいかん、と思うた」

そう、この将棋は昭和22年(1947年)に、大阪は四天王寺本坊で開かれた

「阪田三吉追善会」

ここで指された席上対局だったのだ。

どうも子供のころの私は、この▲24銀のインパクトから、「銀が泣いている」を升田幸三の言葉だとすりこまれたようなのだ。

いやいや、大阪人なのに、これはお恥ずかしい。

で、この将棋なんですが、この局面自体は有名なのにもかかわらず、それ以上語られるところを、見たことがなかった。

それが不思議だったので、今回はじめて全部並べてみると、納得というのが、最後が「木村勝ち」になっているから。

やはり▲24銀からの攻めは無理筋だったようで、木村名人がしっかり受け止めてしまったのだ(全体の棋譜は→こちら)。

なるほど、負けてしまっては、そのあとのことは取り上げられないかもしれないが、最後は木村の寄せがきれいだったので、それを見ていただきたい。

図は△39飛の打ちこみに、▲79香と受けたところ。

先手の囲いは、片矢倉とか天野矢倉とか、今なら「藤井矢倉」でいいと思うけど、この形を攻略するのに、すこぶる参考になる指し方だ。

△86桂と打つのが、手筋中の手筋。

▲同歩は△同歩で、▲88歩と受けても、△87金で詰み。

▲86同歩、△同歩に、▲同銀でも△87角と打たれて、▲同玉なら△86飛から詰み。

その他、詰まされないような手はあるが、どれも一手一手で簡単に必至がかかる。

桂打ちに升田は▲88玉と逃げるが、△78金と打ちこんで、▲同金、△同桂成、▲同香。

そこで△79角、▲98玉、△86桂まで先手投了。

歩頭桂の連打が、目にあざやか。

▲同歩の一手に、△同歩まで受けなしで、木村名人の勝ち。

(阪田三吉の阪田流向かい飛車編に続く→こちら)

手品のような受けの妙技を見ると、ため息が出る。

将棋の棋風には、大きく分けて「攻め将棋」と「受け将棋」があるが、プロアマ問わず、目立つのは前者ではないか。

それは単純に、攻めているほうが派手で楽しいというのがあるが、受けは耐える時間が長く、また攻めと違って一手のミスで「飛ぶ」というコスパの悪さ(?)もあり、精神的にしんどいという面もある。

なので、できるだけ受ける時間は短めにしたいというのが人情なのだが、これが上手な人にかかると、どんなキツ目の局面でも、スルリとほどけてしまうのだから摩訶不思議。

前回は羽生善治九段の見事な受けを見ていただいたが(→こちら)今回も、この人のマジックを見ていただこう。

2004年の棋王戦。羽生善治王位・王座と藤井猛九段の一戦。

藤井はおなじみの振り飛車に、羽生は▲55角の牽制を入れてからの急戦に出る。

藤井システムに苦戦を強いられた居飛車党は、様々な試行錯誤を見せたが、中でもヒットしたのが急戦策。

「穴熊に囲わせないぞ」と圧迫された面々が、今度はすばやいフットワークで、

「いや、むしろこっちが、オマエを美濃に囲わせねえけどな」

相手がシステムを志向すれば、早めの▲36歩で牽制。

居玉で仕掛けられては、ひとたまりもない振り飛車が、すかさず△62玉と上がるというのは、ワンセットとして、よく見た手順。

このあたりの攻防は、毎回のように新手新研究が登場して、「中座流△85飛車戦法」とともに、当時の将棋を盛り上げワクワクしたもの。

なんてことを思い出しているうちに、将棋の方は熱戦のまま終盤戦へ。

むかえた最終盤。

後手が△69金と打ったところ。

次に△79金と取る、シンプルなねらいだが、受けるのは意外とむずかしい。

▲68銀打は△79金、▲同銀、△69銀。

▲88銀は壁になって、△49竜など寄りつかれても受けにくそうで、とにかく先手陣は一段竜に対する防御力が低く、どう指していいのかわからない。

藤井はこれで「勝った」と確信したそうだが、このピンチを羽生はあざやかにしのいでしまう。

まず▲68銀と上がるのが、マジックの序章。

いかにも薄い形で、これで受かっているのか怪しいが、△68同金、▲同金、△79金の筋は▲77玉と上部に脱出して、存外に大丈夫なよう。

そこで△65桂と退路封鎖するが、▲59銀打と受ける。

やはり、これで受かっているのか疑問で、△68金と取られると、▲同銀は△69銀。

▲同玉は△57銀。

本譜の▲同金も、△59竜で銀をボロっと取られてしまうから、全然ダメそうだが、そこで▲69金打とハジけば、どうだろう。

あれや不思議な、なんと先手陣はこれで鉄壁。

陥落寸前の玉が、数手進んだだけで、しかも銀を一枚丸々損してるのに、これで勝ちが決まった。

▲33馬の利きや、▲26にいる飛車のおかげで、手順に△29竜と取れないなど、先手はすべての駒がピッタリ働いて受け切っている。

以下、いいタイミングで▲51銀からラッシュをかけ先手が制勝。

手順だけ見たら簡単なようだが、勝又清和七段の『最新戦法の話』という本によると、

おそろしく巧妙な受けで、

《終わってから考えてみると、

喰らった藤井本人が、ここまで言うのだから、相当にショックな負け方だったのだろう。

ただしこれは、「羽生さんくらい」しかできない受けがあったから、そうなったけど、状況によっては先手も△69金から簡単に負けていたかもしれない(藤井も「勝った」と思ったのだから)。

となると、逆に「指せない」となってしまった「この戦型」が、棋界で猛威をふるっていたかもしれないのだ。

そう、かの「藤井システム」も、最初に披露した井上慶太六段との一戦を、

「あれを負けてたら、もう指さないつもりだった」

藤井自身、いろんなところで「当然でしょ?」くらいのニュアンス言っているのだから、このあたりの判断は紙一重である。

そう考えれば、その強さでもって「あったかもしれない」歴史を消滅させてしまう羽生の恐ろしさよ。

それにしても、本当にうまくしのぐもので、どうやっても寄ってるようなのに、何度並べてもアッサリと受け切って見えるのが、すごいもんです。

強いなあ。

(森内俊之の軽妙手編に続く→こちら)

「矢倉は先に攻めたほうが有利」

というのは、平成の矢倉戦でよく聞いた言葉である。

それは多少の損など気にしなくてもよいらしく、一時期あった

「銀損定跡」

など、銀を丸一枚損しても、バリバリ攻めていったりするのだから、ほとんど「穴熊の暴力」みたいなノリである。

2012年の王座戦第4局。あの伝説の「△66銀」による千日手を受けての指し直し局。

序盤ですでに、銀を一枚くれてやる気前の良さだが、ここから▲35歩、△55金に、じっと▲34歩と突くのが、佐藤天彦九段が披露した格調高い手で、以下端からどんどん攻めて先手が圧倒。

ところが上には上がいるもので、銀損を超えた、もっとすごい形で突貫する乱暴者もいる。

前回までは、大山康晴十五世名人の引退にまつわるドラマを紹介したが(→こちら)、今回は激しい矢倉戦を紹介したい。

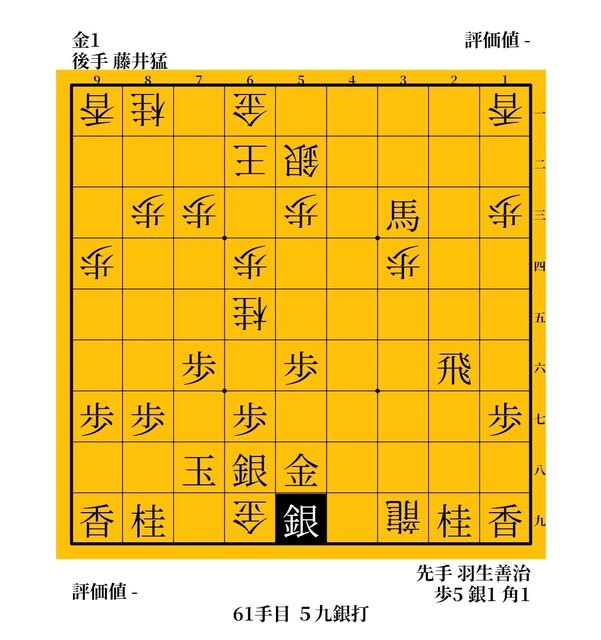

2002年、第50期王座戦の第1局。

羽生善治王座と、佐藤康光棋聖・王将との一戦。

佐藤の先手で相矢倉から、おなじみの▲46銀&▲37桂型に組んで先攻。

先手は3筋から銀をぶつけていくが、後手もその銀で、相手の攻め駒を責めていく。

むかえたこの局面。

後手が△28銀成としたところ。

まだ戦いがはじまったばかりなのに、すでに先手の飛車がお亡くなりになっている。

教科書だと「これにて攻めが失敗」の図であって、先手陣は端にもアヤがついており、このままだと苦しそう。

が、これが指しているのが佐藤康光となれば、そんな簡単に決まるわけもない。

ここで冒頭の一文を、思い出してほしい。

とにかく矢倉は……。

▲12歩成、△同香、▲15香が、すごい手順。

なんと「銀損定跡」どころか、飛車を一枚、まるまるあげてしまおうという手だ。

まともな感覚なら、苦しまぎれの「バンザイアタック」にしか見えないが、佐藤康光はここをねらっていた。

後手も△18成銀と取るしかないが、▲12香成、△同玉に、▲33歩と打つのが痛烈な一発。

まるで、撃たれてもかまわず、ナイフで腹をえぐりにくる、ヤクザの鉄砲玉のようだが、おそろしいことに、なんとこれで後手は受けが難しい。

△同桂は▲13角成、△21玉、▲12銀で詰み。

金で取るのは、どちらでも▲13銀と浴びせ倒しを食らって、とてもしのぎ切れないだろう。

そう、これが「緻密と見せかけて乱暴」という、佐藤康光のバイオレンス将棋である。

こんな負かされ方をしたら、相居飛車の後手番なんて、やってられへんわ!

なんて、ふてくされたくなるなところだが、そこは天下の羽生善治である。

ここで見事な受けを披露し、猛獣佐藤のかぶりつきを、ヒラリとかわしてしまうのだ。

△22玉と寄るのが、思わず「え?」となる手。

いや、金タダなんスけど……と心配はご無用で、もちろんこれは、後手の読み筋。

先手はもちろん、▲32歩成と取るが、それを△同玉と、取り返した形を見ていただきたい。

△32の金と言えば、矢倉囲いのカナメ駒であり、急所中の急所。

その守備隊長を、こんな形でボロっと取られて大丈夫なのかといえば、次にきびしい攻めが存外ないというから、おどろきである。

だいたいが、むこうは飛車損で攻めているのだから、これでもまだ後手が駒得だし、先手は歩切れなのも痛い。

しかも、後手玉は左辺が広く、手順にそちらに逃げているのが大きいのだ。

ここで先手の次の手が、▲97桂なのだから、羽生の判断が正しいことがお分かりであろう。

この▲97桂というのは、実にさみしい手で、いわば

「自分の攻めは間違ってました。読み負けてました。完敗です。もう一回、やりなおさせてください」

というもの。つまりは土下座である。

ここは、理想を言えば先手先手で攻めまくって、その反動で相手にも駒を渡すけど、

「最後に▲97桂と取る手が、一歩を補充しながら自陣を安全にする【詰めろのがれの詰めろ】になってピッタリ」

みたいになればいいなとか、そんな流れを想像してみたくもなるところ。

それを、攻めが切れそうだから「勘弁してください」と▲97桂としなければならないとは、あんまりといえば、あんまりな展開である。

さらに数手進んで、この▲12銀という手を見れば、いかに羽生の対応がすばらしかったかがわかる。

土台がヨレて、今にもペシャンコにされそうな先手陣にくらべて、後手玉は広々として、手のつけようがない。

この銀打ちも、後手が左辺に逃げていくのが見え見えなのに、反対から攻めていくなど無筋にもほどがあるのだが、それ以外に手がないのだ。

佐藤康光ほどの使い手が、こんな空を切ったパンチを打たされる。

それだけ、羽生のしのぎが際立っていたということだ。

逆に言えば後手は△22玉という好手がなければ、そのまま持っていかれた可能性は大なわけで、その意味では攻めが通るかどうかは、まさに紙一重。

達人クラスでなければ、あそこからわずか数手で、後手が投了してもおかしくなかったのだ。

それを見切った羽生が、やはりすごすぎである。以下、△97香成、▲同歩、△95桂と上部から押しつぶして圧勝。

その後もゆるまず3連勝で、三冠をねらった佐藤康光の野望を打ち砕いたのであった。

(藤井猛を脱帽させた羽生善治の受け編に続く→こちら)