前回(→こちら)の続き。

1991年の第49期A級順位戦8回戦。

負けたほうが降級一直線という、青野照市八段戦で、序盤に「一発」喰ってしまった大山康晴十五世名人(第1回は→こちらから)。

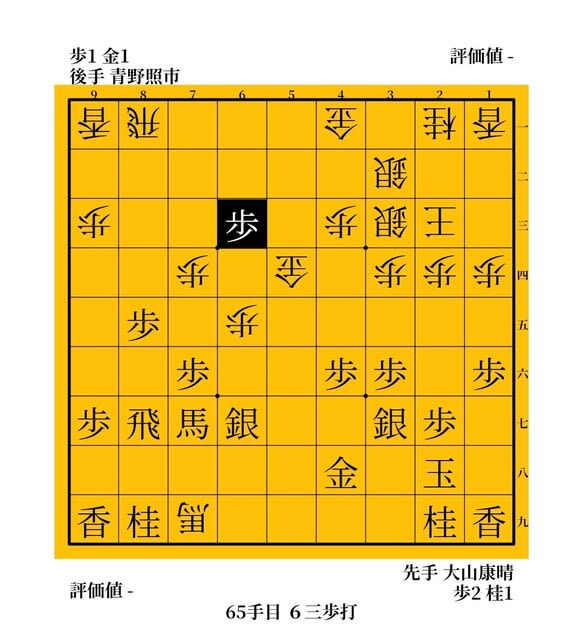

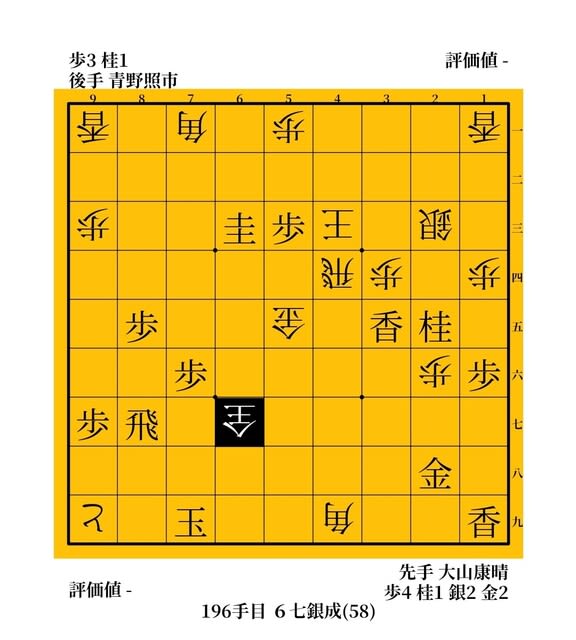

この△57桂成で、一目ワザがかかっている。

▲同金と取るしかないが、△68角の両取りが激痛。

こんな軽率なミスで、引退を決めなければならないとは、なんたること。

私だったら、もう泣きくずれるか、ふてくされて、とっとと投げてしまうかもしれないが、ここですべてをこらえて、グッとふんばれるのが「忍の一字」大山康晴だ。

たとえば、▲63歩とたらしたのが、大山流のねばり。

藤井猛九段によれば、

「悪い時はいろいろな指し方があるが、▲63歩のようにぼんやり歩をたらす手は相当指しにくい」

これが青野のあせりを誘い、疑問手が出たせいで、大山の逆襲をゆるしてしまう。

だが今度は、ペースを握ったはずの大山が間違える。

飛車を大きくさばくという、決め手を逃して、またも形勢は混沌。

青野は玉頭戦に持ちこみ、△33銀型左美濃の厚みを生かして、押しつぶしにかかる。

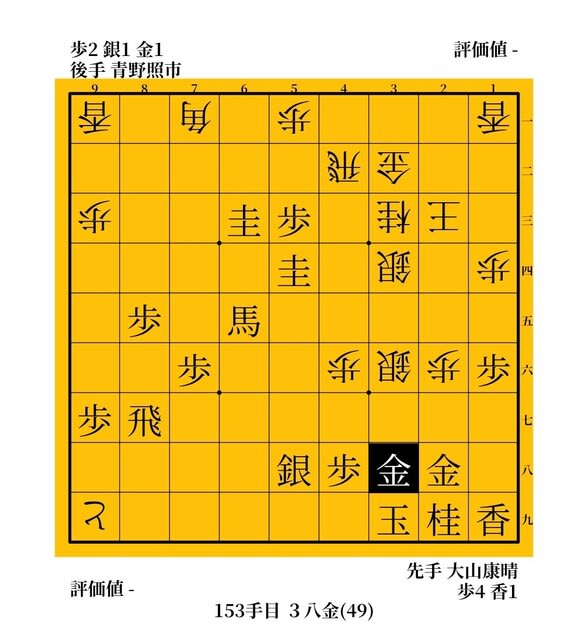

大山は▲39玉から2枚の金を盾にして、懸命の防戦だが、ここでは平凡に△27銀打とすれば、先手玉はつぶれていた。

その代わりに打った△59金が、逃げ道を封鎖しながらの銀取りで、よさげに見えたが、大山も▲37香から頑強に抵抗。

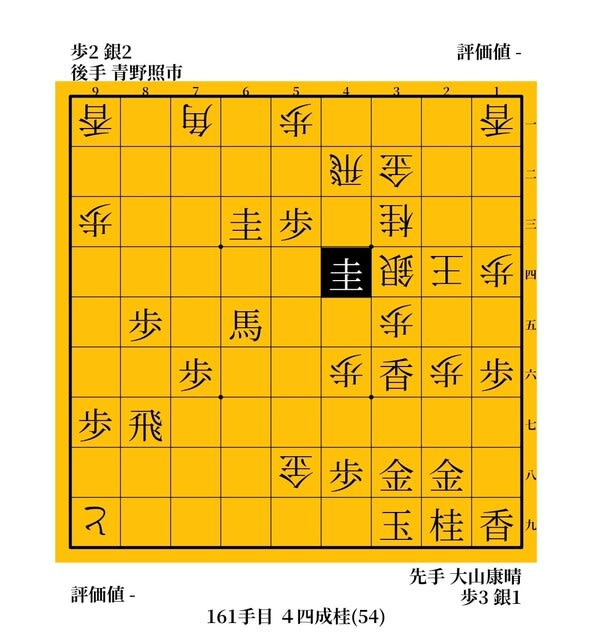

△58金、▲36香、△35歩に、▲24歩、△同玉、▲44成桂と捨てるのが、うまい手順。

△同飛に▲32馬と、金を取りながら強力な馬が飛びこんで、またも大山に形勢の針がかたむいた。

抜け出したかに見えたが、先手が1手ゆるんだスキを突いて、今度は青野が猛攻をかける。

△36桂と打って、△48金からバラし、手順を尽くして△47歩成と、ここで自陣の飛車にカツが入って、もうどっちが勝ちかわからない。

かつて、先崎学九段は『週刊文春』の連載エッセイで、こう書いた。

「将棋の戦いは華々しく見えるが、その本質は【地上戦】であり、沼の中での足の引っ張り合いにこそある」

また、有名な郷田真隆九段の言葉に、こういうのもあった。

「将棋は情念のゲーム」

まさにそれを体現する、生身のぶつかり合い。

順位戦は名人挑戦や昇級争いもいいが、真の醍醐味はまさにこういう「命がけの落としあい」にこそある。

これぞまさに「勝負将棋」ではないか。

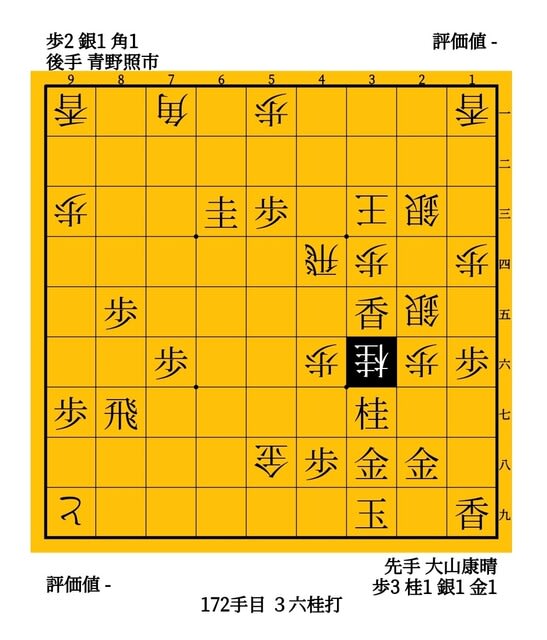

両者延々と、暗闇で手探りするようにやり合いながら、むかえたのがここ。

何度ひっくり返ったかわからない、今なら評価値の数字が、暴れ馬のように荒れ狂ったろう激戦も、とうとうクライマックスだ。

将棋は大山が、ついに勝ちとなった。

先手玉に詰みはないから、ここでは▲36銀と打っておけば試合終了。

▲33金、△54玉、▲64金までの詰めろだが、後手は受けがなかった。

ところが、大山は▲45歩と、飛車取りに打つ。

△同金でも△同飛でも、利かし得と見たかもしれないが、青野は無視して△77歩。

鈴木宏彦さんと藤井猛九段の共著『現代に生きる大山振り飛車』によると、大山はまさか、ここで飛車取りを手抜きされるとは、思わなかったらしい。

双方、ギリギリの状態で戦っている中、またもや波乱が起きた。

そしてそれは、大山の将棋人生を、いや将棋界の歴史そのものを、ゆるがすやもしれぬ、悪夢のような錯覚だ。

ともかくも、▲44歩と飛車を取るしかないが、青野は△54玉と、きわどくすり抜ける。

先手からすれば、自玉はほとんど受けなしだから、飛車を取った以上は、そこで詰みがなければ、おかしいことになる。

ところがこの局面は、いろいろ王手しても、後手玉は意外と広く、5筋にかわす手もあるし、△35玉から、△25玉と桂馬を取った後、△24から△13へのルートが開拓されると、詰ますことはできないのだ。

どうやら、そのあたりに大山の誤算があったようで、青野もしっかり読んではいたが、この場面で100%の確信というのも無理な話。

「たのむから、詰まないでくれ!」

心の中で、祈っていたことだろう。

そして、詰みはない。なら大山の負けだ。

大巨人に、とうとう終焉の時が来た。

控室にいた、羽生善治、佐藤康光、先崎学、神谷広志、そして自らも順位戦を戦い終え、観戦に加わった米長邦雄、有吉道夫といった面々。

そのだれもが、そう確信したときに、大山は16分の残り時間の14分を投入して、まさか、まさかという手を指したのである。

(続く→こちら)