前回(→こちら)の続き。

1991年の第49期A級順位戦。

開幕5連敗の大ピンチから、南芳一棋王、内藤國雄九段と手強いところを破って星を戻してきた、大山康晴十五世名人だが(第1回は→こちらから)、

「A級から落ちたら引退」

というプレッシャーの中、試練はまだ続く。

8回戦では、因縁の青野照市八段と当たっているからだ。

大山と青野は、ともに2勝。

順位は大山が1枚上なのが大きく、勝てば残留だが、負けると最終戦を落とせばもちろんのこと、勝っても青野と有吉道夫九段の星次第では、陥落が決定してしまう。

つまり、

「自力でなんとかする」

には両者絶対に、勝たなければならない大勝負。

残留争いで「他力」になるというのは、処刑台に片足を乗っけたのと同じことなのだから。

また、大山にとってイヤなことに、最終戦で待つ真部一男八段が、すでに降級決定という状況になっている。

真部にとって不幸なことだが、これにより最終戦は消化試合と言うことで、順位戦でもっとも恐れるべきプレッシャーとは無縁の身分となった。

これは、大山の十八番である「心理戦」が通用しないことを意味し、また真部自身も、当時の記事の表現を借りれば、

「手ぐすね引いて」

最終戦を待ち構えていたという。

真部からすれば、つらいリーグとなったが、まさか最後に、

「大山康晴に引導を渡す」

という大役が回ってくるとは、思ってもみなかったろう。

もし勝てば、「大名人、現役最後の一局」として、その棋譜は長く語り継がれることになる。

そんな将棋を、なんのしがらみや圧もなく、のびのびと戦えるなど、棋士としてこんな幸運があるだろうか!

大山からすれば、自分の将棋人生をかけた一局を、エキシビションのように楽しまれてはかなわない。

大名人が今の地位を築いたのは、対戦相手に対して棋力のみならず、その政治力や盤外戦術など様々な手管で、マウントを取りまくった成果でもある(その模様は→こちら)。

それが一転、今度は「獲物」の立場で、上から見おろされることになるやもしれない。

自分が落ちてくるのを、舌なめずりしながら待たれるのは、大きな屈辱だろう。

なんだか、こないだ読んだJ・M・クッツェー『恥辱』みたいだが、その視点からも、負けると相当に苦しいのだ。

まさに命を懸けた大一番だが、その内容もまた、その舞台にふさわしい泥沼の戦いになる。

戦型は大山の四間飛車に、青野は左美濃。

持久戦模様で、じっくりした戦いになるかと思いきや、序盤からいきなり波乱が起こる。

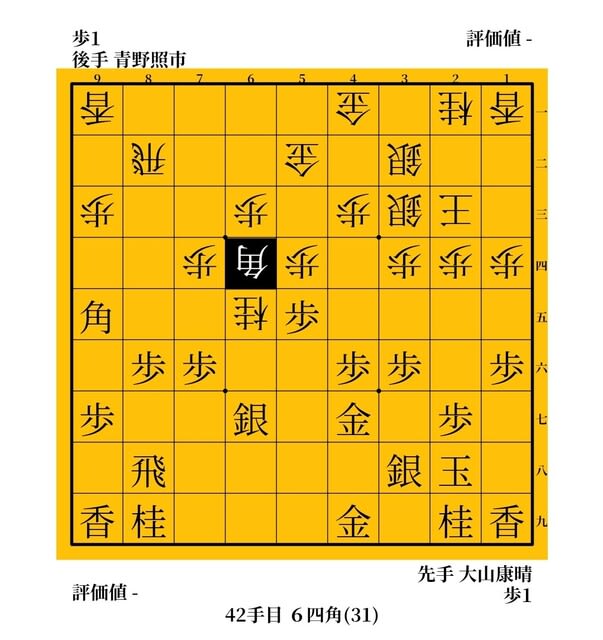

図は大山が▲55歩と突いた局面。

△同歩なら、▲同角からさばいていこうということで、振り飛車らしいというか、それこそ愛弟子である中田功八段の得意そうな形だ。

だが、これが軽率だった。青野はすかさず△65桂と跳ね、大山は▲95角。

この角出が先手のねらいで、▲73角成を受ければ、そこで▲54歩と取ればうまくいっているという算段だが、これがとんだ勝手読みだった。

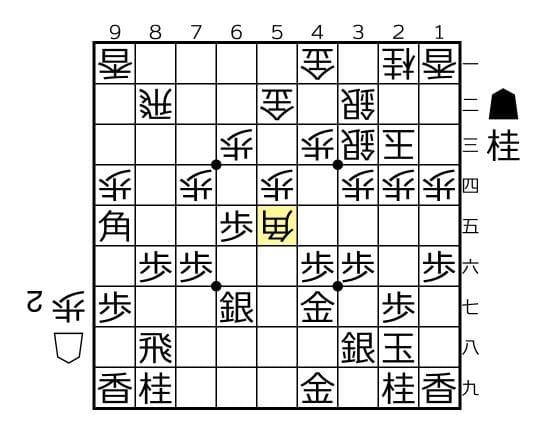

青野の目がキラリと光り、すかさず△86歩と突き捨て、▲同歩に△64角と上がる。

これが▲73角成を受けながら、次に△94歩で、角を殺す手を見た切り返し。

▲66歩は、かまわず△94歩。

そこで、▲65歩が桂を取りながらの角取りになって、△31角など逃げれば▲73角成だが、▲65歩に△55角と出るのが、飛車取りの切り返しになってピッタリ。

これで、飛車角両取りが残って、後手が必勝。

やむをえず、△64角に先手は▲85歩と退路を開くが、△86歩とたらして、▲同角、△同角、▲同飛、△57桂成で一丁上がり。

一回▲73角と打つが、△81飛に、▲57金と取るしかなく、△68角で、きれいな飛車金両取りが決まった。

先手からすれば、軽くゆさぶりをかけたつもりが、まさかの強烈なカウンターパンチが返ってきて茫然であろう。

大山といえば、

「最初のチャンスは見送る」

という有名な語録もある石橋を叩いて渡らない慎重派のはずなのに、こんなことが起こってしまうとは……。

しかも、よりにもよって「負けたら引退か」という将棋でだ。

当時の記事によると、あまりにうまくいったので、さすがの青野も笑みを浮かべたとか。

私もこの当時、この局面を見ながら、

「これって、島朗七段とか、滝誠一郎六段とかなら、ここで投げんじゃね?」

なんて思ったものだ。

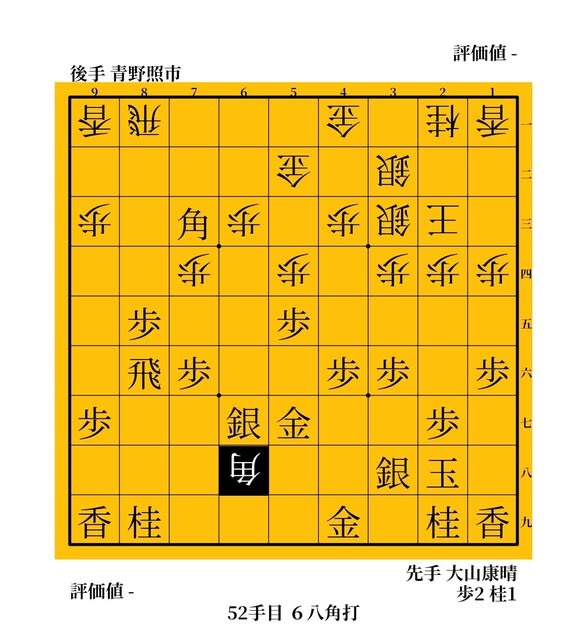

ところが、ふつうならガックリきてしまいそうなところを、ここで折れないのが大名人の大名人たるゆえんだ。

この局面自体、後手が優勢なのは間違いないが、歩切れでもあり、見た目ほど大差ではなかったことも幸運だったようで、ここから先手はジリジリと差を詰めていく。

(続く→こちら)