高瀬川開削者である角倉氏の邸址が高瀬川沿いにあります。

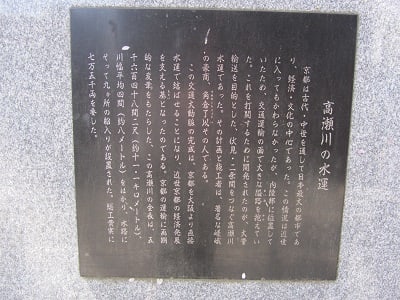

高瀬川の水運

京都は古代・中世を通して日本最大の都市であり、経済・文化の中心であった。この情況は近世に入ってもかわらなかったが、内陸部に位置していたため、交通運輸の面で大きな隘路を抱えていた。

これを打開するために開発されたのが、大量輸送を目的とした、伏見・ニ条間をつなぐ高瀬川の水運であった。その計画と施工者は、著名な嵯峨の豪商、角倉了以その人である。

この交通大動脈の完成は、京都を大阪より直接水運で結ばせることになり、近世京都の経済発展を支える基となったのである。京都の運輸に画期的な変革をもたらした、この高瀬川の全長は、五千六百四十八間ニ尺(約十一・一キロメートル)、川幅平均四間(約八メートル)をはかり、水路にそって9か所の船入りが設置された。総工費実に七万五千両を要した。

角倉了以

安土桃山時代の海外貿易家,土木事業家。幼名は与七,のち了以。諱は光好。京都嵯峨の土倉吉田家の出。文禄1 (1592) 年豊臣秀吉から,慶長9 (1604) 年以降は徳川氏から朱印状を与えられ安南国トンキン (東京) に朱印船 (角倉船と呼ばれた) を派遣し巨利を得た。(コトバンクより)

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

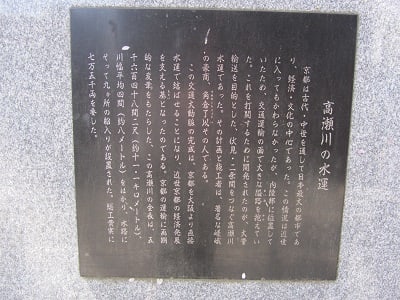

高瀬川の水運

京都は古代・中世を通して日本最大の都市であり、経済・文化の中心であった。この情況は近世に入ってもかわらなかったが、内陸部に位置していたため、交通運輸の面で大きな隘路を抱えていた。

これを打開するために開発されたのが、大量輸送を目的とした、伏見・ニ条間をつなぐ高瀬川の水運であった。その計画と施工者は、著名な嵯峨の豪商、角倉了以その人である。

この交通大動脈の完成は、京都を大阪より直接水運で結ばせることになり、近世京都の経済発展を支える基となったのである。京都の運輸に画期的な変革をもたらした、この高瀬川の全長は、五千六百四十八間ニ尺(約十一・一キロメートル)、川幅平均四間(約八メートル)をはかり、水路にそって9か所の船入りが設置された。総工費実に七万五千両を要した。

角倉了以

安土桃山時代の海外貿易家,土木事業家。幼名は与七,のち了以。諱は光好。京都嵯峨の土倉吉田家の出。文禄1 (1592) 年豊臣秀吉から,慶長9 (1604) 年以降は徳川氏から朱印状を与えられ安南国トンキン (東京) に朱印船 (角倉船と呼ばれた) を派遣し巨利を得た。(コトバンクより)

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m