十念寺の東側にある仏陀寺は、西山浄土宗の寺で、平安時代に朱雀・村上両天皇を開基としています。

天暦6年(952)朱雀上皇は出家し、法名を仏陀寿とします。

しかし、その年に30歳で崩御され、村上天皇が兄上皇の仙洞御所朱雀院を仏陀寺とされました。

中世には万里小路春日(柳馬場丸太町付近)にあって勅願所となりましたが,天正年間に現在の地へ移転。

現在の堂宇は天明大火後の再建です。

本堂には本尊の重要文化財・阿弥陀如来座像が安置されています。

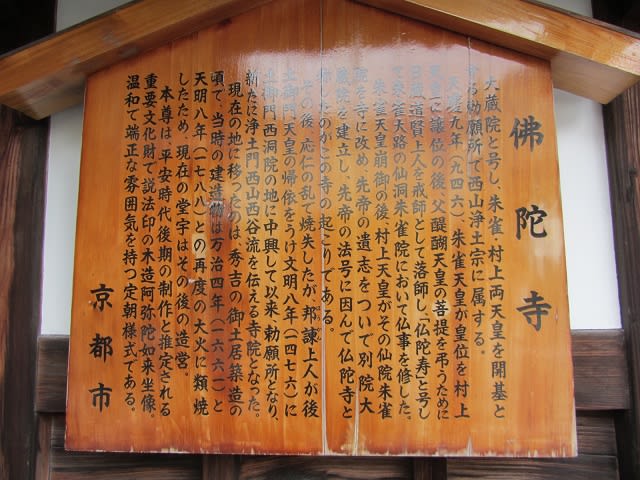

大蔵院と号し、朱雀・村上両天皇を開基とする勅願所で西山浄土宗に属する。

天慶9年(946)、朱雀天皇が皇位を村上天皇に譲位の後、父醍醐天皇の菩提を弔うために日蔵道賢上人を戒師として落師し、「仏陀寿」と号して朱雀大路の仙洞朱雀院において仏事を修した。

朱雀天皇崩御の後、村上天皇がその仙院朱雀院を寺に改め、先帝の遺志をついで別院大蔵院を建立し、先帝の法号に因んで仏陀寺と称したのがこの寺の起こりである。

その後、応仁の乱で焼失したが、邦諫(ほうかん)上人が後土御門天皇の帰依をうけ、文明8年(1476)に土御門西洞院の地に中興して以来、勅願所となり、新たに浄土門西山西谷流を伝える寺院となった。

現在の地に移ったのは、秀吉の御土居築造の頃で、当時の建造物は万治4年(1661)と 天明8年(1788)との再度の大火に類焼したため、現在の堂宇はその後の造営。

本尊は、平安時代後期の制作と推定される重要文化財で説法印の木造阿弥陀如来坐像。温和で端正な雰囲気を持つ定朝様式である。(駒札より)

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

天暦6年(952)朱雀上皇は出家し、法名を仏陀寿とします。

しかし、その年に30歳で崩御され、村上天皇が兄上皇の仙洞御所朱雀院を仏陀寺とされました。

中世には万里小路春日(柳馬場丸太町付近)にあって勅願所となりましたが,天正年間に現在の地へ移転。

現在の堂宇は天明大火後の再建です。

本堂には本尊の重要文化財・阿弥陀如来座像が安置されています。

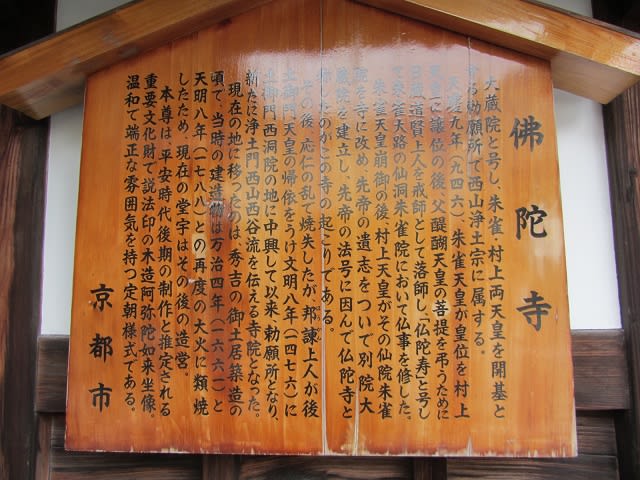

大蔵院と号し、朱雀・村上両天皇を開基とする勅願所で西山浄土宗に属する。

天慶9年(946)、朱雀天皇が皇位を村上天皇に譲位の後、父醍醐天皇の菩提を弔うために日蔵道賢上人を戒師として落師し、「仏陀寿」と号して朱雀大路の仙洞朱雀院において仏事を修した。

朱雀天皇崩御の後、村上天皇がその仙院朱雀院を寺に改め、先帝の遺志をついで別院大蔵院を建立し、先帝の法号に因んで仏陀寺と称したのがこの寺の起こりである。

その後、応仁の乱で焼失したが、邦諫(ほうかん)上人が後土御門天皇の帰依をうけ、文明8年(1476)に土御門西洞院の地に中興して以来、勅願所となり、新たに浄土門西山西谷流を伝える寺院となった。

現在の地に移ったのは、秀吉の御土居築造の頃で、当時の建造物は万治4年(1661)と 天明8年(1788)との再度の大火に類焼したため、現在の堂宇はその後の造営。

本尊は、平安時代後期の制作と推定される重要文化財で説法印の木造阿弥陀如来坐像。温和で端正な雰囲気を持つ定朝様式である。(駒札より)

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

四方さんのおっしゃりように、境内に入れなくても、門前にある駒札から、由緒を知ることができますね。