★

我那覇真子独占インタビュー② 食糧危機と飢饉・地球環境イデオロギー【参政党沖縄】

【最終章】最強すぎるハイサイ助っ人の初登場シーンまとめ【チャンネル登録者数100万人記念 #3】

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

メモ;12:00 大

本稿は『うらそえ文藝 第16号』(2011年5月発行)に寄稿した小論を一部編集してあります。

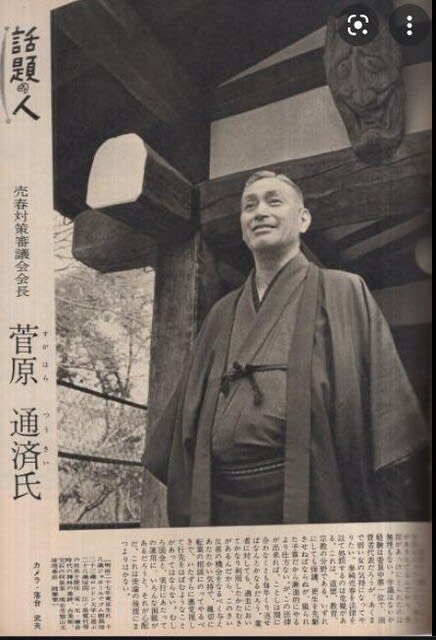

ここに登場する日本のフィクサーといわれた菅原通斎は、映画やラジオに出たがりで日本映画の至宝小津安二郎のえいがにも顔を出していた。

下記は後列一番左が佐分利信で中央が差笠智衆、前列左端が菅原通斎

菅原 通済(すがわら つうさい、1894年〈明治27年〉2月16日 - 1981年〈昭和56年〉6月13日)は、日本の実業家。フィクサーとしても有名。名は通濟とも書く。本名は名の読みが(みちなり)。

経歴[編集]

戦前[編集]

東京市麹町区(現東京都千代田区麹町)に生まれる。名前は東京の通済門を父が完成した時に生まれたためともいう。菅原道真36代の子孫を自称。

少年期は日夜喧嘩・悪戯に明け暮れる悪童だった。中学時代も喧嘩や放蕩に明け暮れ、たびたび学校〔旧制・海城中学(現・海城中学校・高等学校)や東京高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)にもいた〕を退学処分となる有様だったが、1912年(明治45年)に一念発起し(自伝では天啓があったとする)日本を出国する。ロンドン大学を卒業とも自称したが不明な点が多い。

日本出国後ジョホールにてゴム農園を興し成功するが、タングステンの密輸に携わるなど非合法的な行為も行っていたらしい。その後、アフリカキンバレー鉱山・ロンドン・ニューヨークを歴訪し、1920年(大正9年)に日本へ戻る。日本ではゴム貿易で利益をあげたが、その後米相場に失敗し莫大な負債をかかえる。

しかしその後の関東大震災における復興需要で頭角を現して実業界に躍り出た。江ノ島電鉄の経営に関わったのを機に江ノ島開発に着手、1930年に日本自動車道株式会社を設立し大船〜江ノ島間に有料道路を建設し、深沢地域の丘陵に高級別荘地を開発し鎌倉山と名づけて分譲するなど積極的に活動。

1933年には撮影所移転の候補地を探していた松竹の城戸四郎に大船の7万坪の空き地の購入を勧め、これが松竹大船撮影所となる[1]。映画関係では他に国際映画社という小さな洋画輸入商社を手掛けた[2]。

戦後の活動[編集]

終戦直後には父の興した鉄道工業社長として土木工業協会の初代会長に就任した。

1947年の芦田均の民主党には資金援助を行い、1948年に起きた昭和電工事件では関与が疑われた。当時、財閥解体の対象であった昭和電工の社長に義弟の日野原節三が就任するために菅原の斡旋があった事や、菅原が芦田内閣の有力な支援者だったためで、この事件後は政治の黒幕的な動きから手を引いた[3]。

1950年には作家志望を表明。執筆活動を本格化させ鎌倉文士の面々らと交流をもった[4]。

その後、三悪追放協会を組織し、会長となって売春・麻薬・性病の三悪追放キャンペーンを主唱[5]。売春対策審議会では会長を務め[6]、売春防止法制定に力を尽くした[3]。三悪追放は口の悪い友人(大宅壮一とも言われる)から「アレ(女)は菅原がやり尽くした事だ」と皮肉られている。

麻薬追放はかなり本気であり、麻薬追放国土浄化連盟という組織を作り、山口組の田岡一雄や山岡荘八らとも連携。1972年には『麻薬売春Gメン』、『麻薬売春Gメン 恐怖の肉地獄』に協力し、1973年には菅原の原案で、麻薬問題をモチーフにした日本・韓国・香港・タイ王国共同映画『東京-ソウル-バンコック 実録麻薬地帯』が封切り公開された。

小津安二郎のタニマチ的な存在であり[7]。1950年代後半からは小津の映画にしばしば出演、その数7本に及ぶ。「秋日和」ではすし屋の客、「秋刀魚の味」では笠智衆が演ずる父の同窓生菅井など脇役である。その他、計23本の映画に出演した。1961年に小津が映画人初の芸術院会員となるため尽力したと言われる[8]。なお、小津に贈った陶磁器は1963年の小津没時に菅原が持ち帰ったという[7]。

1962年には『ダイハツクイズ そうですちがいます』(フジテレビ)のレギュラー解答者を務めた。

1970年に開業した湘南モノレール江の島線の誘致に影響力を発揮した。交詢社に事務所を置き周辺のグループとも関係が深かったとされる。

その他、複数の企業・団体の経営・運営に関わる一方で政府審議会の委員を務めたりした。

晩年は、新宗教の後援などを積極的に行った。1981年に肝硬変で死去、87歳没。

常盤山文庫[編集]

趣味で美術品や古書を蒐集。菅原のコレクションを収めた美術館・常盤山文庫は[3]、1624年(元和10年)に建てられた武家屋敷で、1928年(昭和3年)に金沢の六浦より鎌倉山に移築したとされている。1942年(昭和17年)に創設され、1947年(昭和22年)から一般公開されていた。

国宝2件を含む禅林墨蹟、水墨画、天神関係資料などの収蔵品は超一級であったが、脆弱な古民家に国宝、重要文化財が無造作に置かれていて、文化財保存の観点から問題視をされていた。

菅原の没後1982年(昭和57年)防災上の理由や文化財保護法の改定によって公開を停止。

その後、廃屋となったが、2014年(平成24年)に建物は、茅ヶ崎市の熊澤酒造でレストランとして移築再生された[9]。

関連人物[編集]

福富太郎は一時菅原の秘書を務め、菅原の美術品収集を見ていた影響で自らも美術コレクションを作り上げた[3]。

城山三郎の小説、『乗取り』に出てくる「自称映画俳優、大蔵省公認文士、放送タレント、売春撲滅協議会長、財界世話業」の篠原明秋は菅原がモデルとなっている。

尖閣諸島所有者だった栗原國起が、かつて菅原のもとで運転手を務めていたことがある。

うらそえ文藝 第16号(2011年5月発行)

尖閣と中尊寺と日本の真珠王と卓球と

■尖閣と中尊寺と日本の真珠王と卓球と

尖閣諸島を巡る日中の対立を機に、主権意識に目覚めた日本国民が、これまで無関心だった日本の固有の領土に関心を持つようになってきた。

これは中国の恫喝が日本にもたらした一つの奇貨である。尖閣諸島は、福岡県八女出身の古賀辰四郎が明治期に開拓に取り組んだ歴史を持つ。

その後辰四郎が那覇市に創業した古賀商店を長男の善次が引継ぎ、石垣島で、虫下しの海人草(マクリ)や貝殻細工の貝殻の輸出などを手がける。

そして、二代目当主古賀善次の時代に、こんな史実を残している。

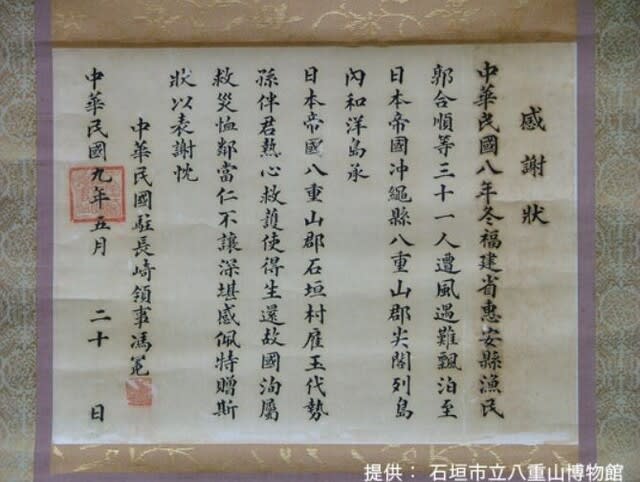

1919年、善次らは尖閣諸島近海で遭難した中国漁民31人を救助し、石垣島に運んで手厚く看護した。

翌年、当時の中華民国は長崎領事館を通じて善次らに感謝状を贈った。

その文面には、漁民が「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島に漂着した際…」と明記されており、当時の中国が、尖閣諸島は日本の領土として公式に認めていたことを物語っている。

ここで話が急転し、今中国の領海侵犯で揺れる尖閣諸島が、日本の国宝である奥州平泉の中尊寺と関わりがあるとか、日本の真珠王・三木本幸吉と縁が深い,

さらには「卓球」という言葉は尖閣の2代目当主に端を発し、それが全国に流布したなどとと言い出したら、話があまりにも唐突過ぎてホラ男爵との誹りを受けかねない。

だが、筆者は古賀辰四郎が創業した古賀商店で、長年番頭をしていた日高栄次郎の次男・剛に取材する機会を得て、尖閣と中尊寺そして日本の真珠王との関係を知ることが出来た。

子宝に恵まれなかった2代目古賀善治は番頭日高栄次郎の次男剛を養子にして古賀商店の三代目にする内諾をしていた。 そうなれば当然日高剛が尖閣諸島の三代目の持ち主になるはずであった。

だが、実際には現在の持ち主栗原国起に譲り渡された。(その後石原慎太郎元東京知事の介在で、尖閣は東京都に売却され今日に至っている。)

何故養子縁組が破談になり、日高剛が古賀家(古賀商店)の三代目ならなかったのか。 はたまた何故沖縄から遠く離れた埼玉在住の栗原国起に尖閣が転売されることになったのか。

現在も那覇市西町の旧古賀商店の跡地に居を構える日高剛からその経緯を聞くことができた。一言でいうと、古賀商店の実務を番頭の日高栄次郎に委ねていた二代目当主善次が、東京の銀座でゴロツキに絡まれているとき、栗原国起の男気にに助けてもらったのが縁の始めだった。

当時栗原は銀座に事務所を構えるフィクサーと言われた菅原通斎のカバンを持ちをしており、偶然に銀座で善次氏の災難に遭遇し助けた。善次はそのお礼に栗原を沖縄に招待し、それが縁で最終的には尖閣を安価で売り渡すことになる。

栗原国起の雇い主の菅原通斎は終戦直後、ラジオ番組や映画にも出演する通人として、政財界に大きな影響を及ぼすフィクサーとして知られていた。

日本で初めて高速道路構想を打ち出した菅原通斎

ところで、古賀家への養子縁組が破談になった経緯を、ただ一言で日高剛の心中を表現するなら「若気の至り(剛氏談)」だったという。(「若気の至り」の真意は、労せずして資産家の息子になるのは「漢が廃る」という青臭い気負いだった)

仮に縁談が決れば、日高は沖縄有数の大地主の養子になることになり、そのまま古賀家の財産を引き継ぐことになる。いわゆ「逆玉の輿」にあまんじることになる。

日高はこれをを「男子の生き方ではない」と考え、以降、古賀未亡人が隣に住んでいるにもかかわらず、未亡人宅に寄り付かなくなる。 さらに「若気の至り」で勤めていた航空会社で古賀家が最も嫌う組合の赤旗振りをを始め、それが古賀家の逆鱗ふれ養子縁組が破談になったとのこと。

さて、国宝・中尊寺や真珠王・三木本幸吉と尖閣との関係だが、古賀辰四郎は尖閣に渡る前、石垣島の川平湾で日本の真珠王・三木本幸吉と共同出資で真珠の養殖を手がけ、貝殻細工の原料の夜光貝の輸出にも手がけ財をなした。

昭和37年から始まる中尊寺の「昭和の大改修」では、貝殻細工の螺鈿の調達の話が京都大学を通じて古賀商店に舞い込んで来た。 当時沖縄の古賀商店は貝殻細工工芸・螺鈿では全国にその名を知られていたことがわかる。

二代目当主善次はテニスや卓球を沖縄に紹介したスポーツマンで、今でもテニスや野球に「古賀杯争奪戦」としてその名を残している。 ちなみにその頃2代目当主の善次は既に古賀商店の実務から遠のいており、商人というより沖縄の文化人としてベルリンオリンピックの見学に行き、その時沖縄紙の特派員を頼まれ、ベルリン報告記事を送信している。

その時、当時「ピンポン」の名称に初めて「卓球」と」命名したのが善次だといわれている。 新聞の版組みにピンポンの活字が入らず困っていたところ善次の「卓球でよいだろう」との機転で以後、「卓球」という言葉がピンポンに代わって全国的に広まったという。 つまり「卓球」という言葉の始まりは沖縄の新聞、ひいては尖閣諸島の2代目の持ち主・古賀善次ということになる。

さて初代当主の古賀辰四郎が冒険心に溢れた野人の趣があるのに対し、二代目善次はお公家様の風貌を持つ文化人であり、中尊寺の大改修の話が舞い込んできた頃は、その事業のほとんどを番頭をしていた日高栄次郎の南海商会に引き継がしていた。名刺に肩書きの欲しかった善次は、南海商会の取締役の肩書きを使用していた。

さて、中尊寺の大改修の件だが古賀商店の仕事を引き継いでいた日高栄次郎が夜光貝の納入に奔走し、「大改修」を成功裡に終えることができた。

石垣島の川平湾では今でも古賀辰四郎と三木本幸吉が手がけた真珠養殖が石垣名産の黒真珠となって輝いているし、奥州中尊寺には尖閣諸島の開拓者辰四郎の壮大な冒険心の結晶が中尊寺の螺鈿細工に化身して、今でも燦然と光り輝いている。

2022 第39回古賀杯争奪戦 中学年の部 第144回沖縄県学童秋季軟式野球八重山地区大会

-

⇒最後にクリックお願いします

⇒最後にクリックお願いします