⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

0107 麻漏れ 0900 第

0118 夜だ Оk

【我那覇真子緊急参戦!K●DOKAWA】アメリカからの弾圧か?日本で出版停止してしまった本の話 No5◆文化人デジタル瓦版◆

小島昭浩様のメール

写真↓は私が東京に住んでいた頃に都内で開かれた保守の集まりの時に我那覇隆裕局長へ 写真を撮って下さいとお願いしたところ、では肩を組みましょう。と言って頂き撮らせて いただいた時の物です。真子さんもいいのかな、と思いながら嫁入り前の娘さんに触れる のは辞めておこうと判断して敢えて辞めましたね。 真子さんの近頃の行動力は目を見張るものがあり、みんな今何処に居るのか分からないく らいのようです。 素晴らしいと思います。左奥に見えるマンゴー屋さんは気にしないで下さいꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)アハハ

■狼魔人日記・文藝コーナー■(毎日三首紹介します)

これは平成22年から令和4年まで私の生活の中で見て聞いて感じた事をメモのつもりで三十一文字にまとめたものです。 一つでもこれはとこれはと思われるものがありましたら幸いです。令和五年一月

ヘマばかりやらかし今日も日が暮れる齢八〇酒で慰め

ワクチンを受け入れた人あり英女性凍てる心も少しなごめり

コロナ禍に凍てる心も和めるかワクチン誕生大いなる希望

★

■瀬良垣譲二様のコメント

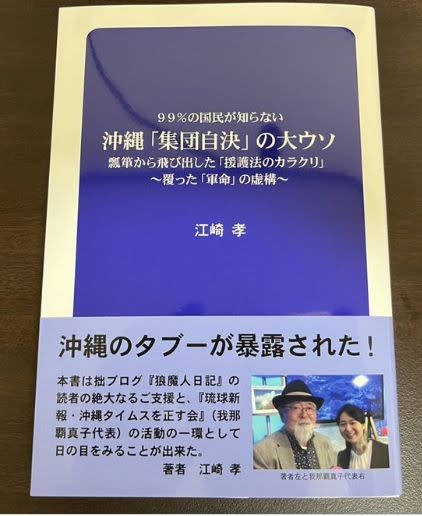

いつも投稿していただいている瀬良垣譲二様より、那覇以南の図書館蔵書に『沖縄「集団自決」の大ウソ』の献本して頂いた旨連絡が入りました。

【昨日、「西原町中央図書館」に一冊寄贈してきました。ちょっと見落としてたもので、遅くなりました。 今日「豊見城中央図書館」に1ヶ月経ったのでどうなってますか?と電話しました。「南城市・糸満市・八重瀬町では既に貸し出し本として名簿に載ってます」と言ってプッシュしました所「即、リストに載りましたー」これ、効果あるよーです。 沖縄県の図書館を横断検索ーカリールローカル沖縄県 https://calil.jp/local/search?csid=okinawa&q=99%25%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%20%E6%B2%96%E7%B8%84%E3%80%8C%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%87%AA%E6%B1%BA%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%A4%A7%E3%82%A6%E3%82%BD これで那覇市以南の市町村には全て寄贈したことになります。 那覇の方も配りたいところですが、当方も辰年生まれ(1940)けっこう高齢で田舎の運転はマーマーですが、都会の方は・・と言ったところで、誰か若い適当なかたにお願いされては、と思いますので、、よろしく。 江崎様へ 取り合えず、報告がてら 糸満・瀬良垣譲二より】ーーーーーーーーーーーーーーー■読者の皆様で、近辺の図書館蔵書の献本の可能性のあるところがあれば、ご協力ください。献本は私共の負担ですので、遠慮なく冊数をお申し付けください。

★

【公式】日本の裁判は形式的すぎる? 自分の裁判で、事前の台本通りに進めることに衝撃を受けました【武田邦彦】

ブログ「狼魔人日記」を開設以来17年余の星霜が過ぎ、ブログ人気ランキングの中でも古株になった。その間数多くの行政訴訟の原告になったり、原告応援団を務めてきた。民事訴訟に関して言えば、ブログ開設以前から自分で会社を経営していたので、数件の民事訴訟を経験してきた。

筆者は法律の専門家ではないが、過去の訴訟の実体験で関連案件では無能な弁護士には勝るとも劣らない法知識を得たと自負している。

裁判の実体験の前には、弁護士は依頼人の有利な弁護をするため必ずしも正義の実現者とは限らない、という程度の知識はあった。しかし、裁判官は弁護士とは異なり、あくまでも法の下に公正を貫く”正義の人”と勝手に信じていた。

■刑事訴訟、台本通りの茶番劇

ところが刑事訴訟において一旦検察によって起訴された公訴の99・98%は勝訴と言われる。裁判官は検察の公訴に逆らって「無罪」判決を下すことは検察という強大な国家権力を敵に回すことになる。その結果、裁判官は検察の公訴を追認する下請け機関の役割に甘んじることになる。

つまり検察は「勝てる起訴」しか行わないし、裁判官は「検察が起訴するくらいだから起訴は正しい」という予断を持つ、ことになる。

こうなると日本の裁判制度は容疑者に対し、検察による「起訴・不起訴」の予備裁判を潜り抜けた容疑者が裁判官の前に立つという、検察主導のいびつな法制度になる。

これでは三権分立の精神が踏み躙られることになる。

さらに「判検交流」という聞きなれない制度が導入されたら、日本の裁判制度は死んでしまう。

【おまけ】

| 公訴について (2002.2.1) |

わが國の刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」(247条)と定めております。これは、国家機関である検察官に刑事事件の訴追を行わせ、私人による訴追を許さないものです。これを国家訴追主義といいます。歴史的には、私人による訴追の建前(私人訴追主義)がありましたし、イギリスでは今日でも、私人訴追が認められています。 |

法制審の審議について不安に思う理由

判検交流がもたらすリスク

判検交流という言葉を聞いたことあるという人はあまりいないのではないでしょうか。かなりマイナーな言葉ですよね。多くの人は、その実態を知らないと思います。判検交流とは、裁判所と検察庁の人事交流制度のことです。つまり、裁判官がある一定期間検察官になったり、検察官がある一定期間裁判官になったりするのです。検察官は、法務省の人間ですから、裁判官が一時的に法務省の官僚として法務省に出向するということになります。

こうした制度、海外にはないと思います。少なくとも私は聞いたことがありません。おそらく日本独特の制度だと思います。

実は、今回の家族法改正に関する法制審議会においても、この判検交流により法務省に出向している裁判官が2名、委員等として参加しているんです。法務省に出向していない現役の裁判官も2名参加しているので、法制審には合計で4名の裁判官が参加していることになります。36人のうちの4人です。

ふーん。で? 何が悪いの? そんな疑問を抱かれる方も多いかもしれません。しかし考えてみてください。今回の法制審議会は「家族法改正」がテーマなんです。

なぜ家族法が改正されようとしているのでしょう? なぜ今、家族法改正が必要なのでしょう? それは、家庭裁判所の運用に問題があることと無関係ではありません。というか、関係大ありです。これまでこのコラムでも取り上げてきたとおり、家庭裁判所の現在の運用実態は、多くの当事者から支持を得られていません。

むしろ、多くの当事者は不満を募らせています。当事者の多くの人は、家庭裁判所の運用が、現在の離婚の実態、親子関係の実態とマッチしていないと感じています。あまりにも時代遅れだと感じています。それどころか、家庭裁判所が公然と人権侵害をし続けていると感じている人も実は相当数いるのです。

そうした社会的背景の下、今回、家族法改正の審議となっているのです。そして、その改正審議を取り仕切る人に、裁判官がいる。しかも4人も。これって、違和感ありませんか? タバコを規制する法律を作る場に、タバコ業者の人を入れるようなものです。フツーに考えて、無理ありませんか? この人たち、自分を守ろうとしやしないかと不安になりません? 今まで自分がやってきた判断を真正面から否定し、自らを非難するような法改正に本当に取り組むの? 私が法制審に不安を抱く理由、分かっていただけました? 皆さんも不安になりませんか?

法制審への不安と期待

そもそも判検交流って、三権分立違反だと思うんです。違反してないって言う人もいます。というか、違反してないという前提でこの制度は今なお行われているわけで。けど、やはりおかしいと思うんです。どう考えても三権分立の精神に反しているんですから。

三権分立っていうのは、国の権力を立法と行政と司法に分けた制度です。なんでこんな制度作ったのでしょう? それは、権力が一人に集中すると、その権力者が権力を濫用するからなんです。それを未然に防ぐために権力を分散させた。それが三権分立です。つまり、この制度の根底にあるのは、「権力者に対する不信」なんです。権力者という「人」を信じすぎてはいけない。むしろ、人は権力を持つと堕落する、そう考えないといけない。そういう信念が、この制度の根底にはあります。

一方、判検交流を肯定的に捉える人は、こんなことを言います。

「裁判官が法務省に来て、立法過程に携わってもらうことで、多くの政治家や官僚が裁判官から多大な知的示唆を受けることができた。これは得がたいことであり、判検交流があるからこその財産だ」

うーん、これって、権力者である裁判官という「人」を信じすぎじゃないですか? 裁判官が、司法と行政を股にかけて行き来して、「多大な知的示唆を受けることができた」なんて諸手を挙げて称賛するって…。だったらいっそのこと、三権分立なんて、廃止しちゃったらいいんじゃないですか? 立法も行政も司法も裁判官に任せれば、もっともっと「多大な知的示唆」を受けられるんじゃないでしょうか。私は反対しますが。

私は法制審の今後の審議の方向性に不安を持っています。と同時に、希望も持っています。なぜなら、現状を変えてくれる可能性があるのですから。前回と今回のコラムで私が法制審への懸念をいろいろと書き連ねたのは、法制審のことをまるっきり信じないからということではありません。ただ、今の段階で、全面的に信じ切れていないのは事実であり、その理由をここで述べさせていただきました。内心では、期待もしているんですよ。きっと私の不安を良い意味で裏切ってくれると。私がこのコラムで述べた懸念が杞憂であることを心から願います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます