作 東井義雄

「教育」というのは、人間を「欲望の僕(しもべ)」にではなく「欲望の主人公」に育てることだといっていいのではないでしょうか。ところが、今、日本の子どもたちは、どんどん「欲望の僕」にされてしまいつつあるように思われてなりません。

犬や猫の成長は、大きくなるのを成長といいます。けれども、人間の成長は、赤ん坊が保育園に行くようになった、幼稚園に行くようになった、小学校にあがって、中学校に上がった、高校に進んだ・・・・・・というだけでは成長とはいえないのではないでしょうか。

赤ん坊のときには「欲望」「衝動」のままに泣いたりわめいたりしたものが、幼稚園の頃になると、おやつが欲しいのだけれども、今、お母さん忙しそうだから、用事が終わるまでがまんしよと、ブレーキをかけることが出来るようになる、人の立場を考えてわがままな考えのハンドルを切り替えることができる。

小学校にあがったら、ブレーキをかけることも、ハンドルを操ることもさらにしっかりできるようになった、中学校にあがったら、相当強い誘惑の嵐がおしよせてきても、ハンドルをとられることはなくなった、といえなければ「成長」とはいえないのではないでしょうか。

ブレーキをかけることができる、ハンドル操作をまちがいなくできる、この力は「自律の力」といいかえることができると思いますが、「主人公」として欠くことのできない力、この「自律の力」ということになるのではないでしょうか。

ある学校の中学生について調査してみると、学校から帰って、大体4時間平均くらいテレビは「見る」というのがありました。これは、「テレビの奴隷」でしょう。テレビのスイッチは「見る」ためについていますが「消す」ためにもついているのです。

従って、これを見る「主人公」は、「見る」ためにもスイッチをおせますが、「消す」ためにもスイッチをおせなくてはなりません。それができるのが「主人公」であるはずです。

私は、私がおせわになっている小学校の子どもたちに、「欲望の僕」ではなく「主人公」になってもらうために、この、「自律の力」をどうやって育てるかについて考えたあげく「小さい勇気をこそ」と励ましてきました。

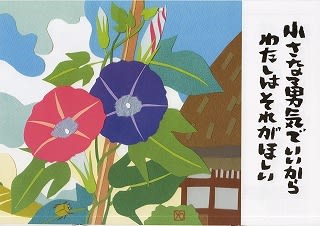

小さい勇気をこそ

人生の大嵐がやってきたとき それがへっちゃらで乗り越えられるような

大きい勇気もほしいにはほしいが わたしは小さい勇気こそほしい

わたしのたいせつな仕事を後回しにさせ 忘れさせようとする小さな悪魔が

テレビのスリルドラマや漫画に化けてわたしを誘惑するとき

すぐやっつけられるくらいの 小さな勇気でいいから わたしはそれがほしい

もう5分くらい寝てたっていいじゃないか、けさは寒いんだよ・・・と

あたたかい寝床の中にひそみこんで わたしにささやきあっける小さな悪魔を

すぐやつっけてしまえるくらいの 小さい勇気こそがほしい

明日があるじゃないか 明日やればいいじゃないか、今夜はもう寝ろよ・・・と

机の下からささやきかける小さな悪魔を

すぐやつっけてしまえるくらいの 小さい勇気こそほしい

どんな苦難ものりきれる 大きい勇気もほしいにはほしいが

いつでも、小出しにして使える 小さい勇気でいいから それがわたしはたくさんほしい

そう子どもたちに呼びかけ、「自律の力」を自分のものにしたいと努めてまいりました。