私が英語学習の教材としている読売新聞毎水曜日夕刊「写真で読む英語」は、世界の国々で起きた事件・政変・事故などを記事にしています。先週はタイでした。

タイでは1932年の立憲革命で絶対王制が廃止され、立憲君主制となりました。しかし、同じ立憲君主制の英国と比べて国王が国軍の統帥権を持ち「王式民主主義」とも言われています。

タイの国軍は、国王の近衛兵的存在であり、いわゆる「国王の代弁者」となっています。その象徴が「不敬罪」です。今回の首相解任もそれが理由でした。

タイはBRICSへの加盟申請することを表明しました。BRICSとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦(UAE)の9か国で構成されています。先進国に対抗する新興国の組織とも言えます。

私はタイを全方位外交の国と考えています。外国からの投資を呼び込むためには最も有効な手段だと思います。

実際にその結果を出してきました。しかし、下の記事を読むと経済に陰りが出てきたようです。BRICS加盟も優等生を続けるための一手段なのでしょう。

「深夜特急」の著者沢木耕太郎氏は、当初、日本から空路でインドのデリーに入り、そこから乗合バスを乗り継いでロンドンに行く計画でした。ところが、デリーに着いたのは、日本を発ってから半年後でした。何故、そうなってしまったのか。それは、日本で香港とバンコクに「ストップオーバー」できる格安航空券を買い求めたからでした。

「ストップオーバー」とは、目的地へ向かう途中の乗り継ぎ地に24時間以上滞在することです。このような旅を一度は経験したいです。

紀行作家沢木耕太郎氏著書「深夜特急 第1~6巻」は、日本人バックパッカーのバイブル、テレビ番組「進め!電波少年 ヒッチハイクの旅」、「世界の果てまでイッテQ! 松嶋尚美の深夜特急」のモデルともいわれています。

第1巻 香港・マカオ

第2巻 マレー半島・シンガポール

第3巻 インド・ネパール

第4巻 シルクロード

第5巻 トルコ・ギリシャ・地中海

第6巻 南ヨーロッパ・ロンドン

著者は1970年代、香港を起点に、乗合バスを乗り継いで、ロンドンに辿り着きました。現代では考えられない旅ですが、第2巻(マレー半島・シンガポール)を読むと、私が実際に見た光景と大差ありませんでした。

タイは「微笑みの国」と呼ばれています。これは、外国からの観光客向けのキャッチです。私がタイを拠点に東南アジアの旅をはじめた当初、そのキャッチに偽りはありませんでした。しかし、約10年を費やした旅が終わった頃、町を歩く人々の微笑みが薄らいだように感じました。

私はその原因を「格差社会」と投稿しました。この「社会格差」を如実にあらわす新聞記事がありました。

タイの製造業は、タイの周辺国ミャンマー、ラオス、カンボジアから安い賃金の労働力を得ました。その結果、タイ人が新聞記事の通り海外で働くことを選択しました。

その後、よく考えた結果、購読しました。その理由は二つ。私には未知の街が取り上げられていたこと。それと、コロナ禍でも日本から出向いたタイ・バンコク、ラオス・ルアンパバーン、エーゲ海・パロス島での、「苦行」が書かれていたからでした。

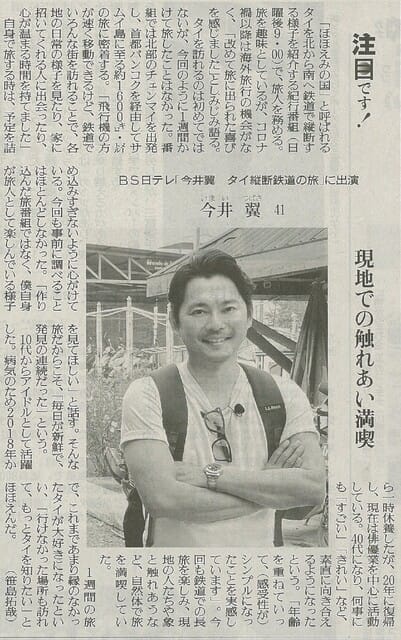

注目していただきたいのは右端の段です。タイで生活しているとよく耳にするフレーズが「マイペンライ」。「心配ない」「気にしない」などの意味で使われます。日本人でもすぐに覚えられます。いつかは、ここに登場すると期待していました。

上の記事によると、1週間で旅をしたそうです。アユタヤまでで2泊しています。これから、バンコクで乗り換えます。おそらく1泊はするでしょう。バンコクからサムイ島までは長い旅です。残り3泊で、どこまでリポートできるのでしょうか?かなり、足早の旅だったのでしょう。

「一人旅やみつき」は女性です。勇気がいる旅だったと思います。私も東南アジア一周を計画しています。アジア大陸のタイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーと島嶼部のインドネシア、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピンの二つにわけて回るつもりです。

著者が学術調査で滞在した国々の言語をいかに習得したかがまとめられています。氏は五大陸すべてに赴き、約40言語を使いこなしていたようです。

本書の執筆時、氏は視力を失っており、多くの人々の協力によって刊行されました。

1880年代から今日までの、タイの鉄道史が細かく書かれていました。タイだけではなく東南アジアの鉄道史にもふれていました。著者はタイの鉄道史研究の第一人者とも形容されているようです。現在は横浜市立大学の教授職をつとめています。

日本人一般の東南アジア観からいえば、ベトナムもラオスも、タイもカンボジアも、それほどの差があるとはあまり考えていない。

いわば、ドングリのせいくらべに思っている人が多い。現地に来てみると、とんんでもない話だ。国によって、国力の程度にひじょうに差がある。

国力を何で測るかは問題だが、一般的な印象からいえば、この近傍で断然他を圧して強大なのは、タイである。これは、ひじょうに内容の充実した

近代国家である。ベトナムは。もし南北が一体になれば、あるいはタイ以上の実力をもつようになるかもしれない。

と記しています。現在でもこの状況に変化はないと思います。ベトナムは、どうでしょうか。著者の予想は外れていると考えます。

バンコク→カンボジア・シエムレアップ(アンコールワット)→バンコク→タイ・チェンマイ→カンボジア→ベトナム(当時は南ベトナム)→ラオス→バンコク

約1万2千キロを走りました。ラオスは道路整備が進んでおらず、一部空路となりました。

現在、東南アジアに関する多くの文献が、京都大学から発行されています。「東南アジア紀行」の著者で、学術調査隊の隊長をつとめた梅棹忠夫氏は、京都大学の出身でした。この調査隊が東南アジア研究の起点になったのではと思います。