過日、新聞全国紙の1社に下の記事が掲載されました。台湾はここまで新型コロナウイルスの封じこめに成功(2021年2月19日現在感染者数は940名、死者は9名)。米国の前厚生長官は、台湾を「世界の規範」と称賛したと書かれています。

台湾が盤石な防疫体制がとれたのは、記事の赤枠のように日本がその土台を気づいたからです。

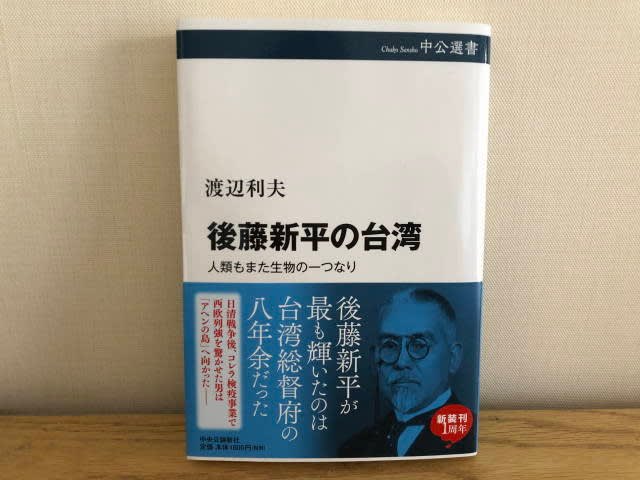

この事業を立案し執行したのは第4代台湾総督児玉源太郎とその下で民生長官を務めた後藤新平でした。このことは今年に入り購読した「後藤新平の台湾」に詳しく書かれています。

児玉源太郎と後藤新平は手掛けた事業は台湾がはじめてではありません。これも「後藤新平の台湾」の冒頭に書かれていました。その一部を載せました。

「日清戦争が終われば戦地から大量の兵士が帰還する。兵士の検疫をどうするか。陸軍次官児玉源太郎が抱えた

大問題であった。苦い経験が児玉の頭を満たす。明治10年の西南戦争後、勝利・帰還する兵士を通じて国内各地

にコレラ汚染を招いてしまった。

日清戦争からの帰還兵は西南戦争のそれに比べてはるかに多い。日清戦争での犠牲者は戦死1,132人である一方、

病死者数は11,894人、とりわけコレラによる病死者が著しく多い、検疫事業はのっぴきならない課題として児玉に

のしかかった。

帰還兵は6月初旬から10月末までに23万2000人を超える。これだけの数を1か所でこなすことは不可能とみて、広

島宇品の似島、大阪の桜島、下関の彦島の3つの離島に検疫所を設置することを児玉は構想していた。

後に報じられた記録によれば、この3か所で罹患(りかん)が証明された兵士の数は、真性コレラ369人、疑似コレラ

313人、腸チフス126人、赤痢179人、疱瘡が2人であった。この数の罹患者が検疫なくして国内の各地に帰還してい

った場合の事態の深刻さは、想像するだに恐ろしい。」

さらに続きがあります。そこには、

「日清戦争後の検疫事業は、往時の日本の政治指導者がこれを国家緊急事態として認識したのがゆえの成功であっ

た。検疫事業の遂行に一瞬の戸惑いがあったとすれば、日本国内はいかに由々しい事態に陥っていたか。2020年に

おける新型コロナウイルスのあの急速な拡散のありようをみていると、指導者が「初動」においていかに迅速に立

ち居振る舞うか、ポイントはやはりそこにある。現代の視点からみても、児玉と後藤の初動にはみるべきものがあ

ったといわざるを得ない。」

と書かれています。