リクルートワークスが2040年には「仕事の担い手」(労働力)が1,100万人不足するという研究結果を出し、介護などの対個人サービスが不足第1位なので、「さて、どうしよう」と心配する人も多いようです。

真面目な研究で知られるリクルートワークスですから、真面目に心配する人も多いかと思っていますが、恐らくこれは「警告」の意味が強い研究でしょう。

「今のままで行くとそういう事になりかねませんよ」と読むべきではないでしょうか。

一方で、人事院は「公務員に週休3日制を導入したら」という提言を出しました。これは、公務員の勤務環境を改善し、人材確保につなげるという意味のようです。

「人手が足りなくなるのに3日も休んだらどうなるのですか」という疑問も強いでしょが、公務の担い手が足りなくなると困るからだそうです。

もともと先憂後楽であるべき公務員から先に週休3日制というのもどうかと思いますが、やっぱり人手不足を心配しているわけです。

では、本当に日本は人手不足になるのでしょうか。これは日本人次第でしょう。

日本人がどんな社会を作るのか、どんな働き方をするのかが重要な決定要因です。

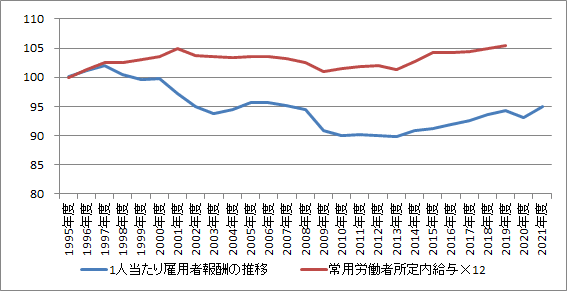

「全体の仕事量」を「1人当たりの仕事量」で割れば、全体の仕事量をこなすのに必要な人間の数が出ます。「1人当たりの仕事量」というのは「労働生産性」で、産業界では労働生産性を上げて人手不足を解消するというのが最も大事な目標の1つです。

産業界の「全体の仕事量」が完成すればそれはGDPですから、生産性が上がればGDPが増えて、経済成長が可能になるということです。

ところで、日本人全体の(働かない人も含めて)労働生産性を見ますとかつては世界の5番以内に入っていましたが、最近は27番目に落ちています。これは長期不況のせいで、不況の時は後ろ向きの仕事が多いので生産性が上がらないのです。

今年から成長する日本経済になれば、労働生産性も徐々に上がって、2,040年ぐらいには「ベスト10」ぐらいに返り咲いていけば、あまり心配することはないとなりそうですがどうでしょうか。

勿論、そのためにはAIや量子コンピュータを使ったり、いろいろしなければなりませんが、そこで大事なことは、日本経済社会全体の中には、生産性を上げやすい所と、上げにくい所があります。介護などの対個人サービスは最も上げにくい所です。

そうした問題を解決するためには、生産性の上げやすい所で生まれる「人やカネの余裕」を対個人サービスなどの上げにくい分野に政策的に配分する事です、具体的には介護職の待遇を改善して人手を確保するといった政策です。

つまり、GDPの配分を社会全体にバランスよく配分する社会にすることです。それには政府と国民の各分野の理解と納得と協力が重要です。

残念ながら、これはこの所どうも上手く行っていませんので些か心配です。

もう1つ、社会のあらゆる分野で、トラブルメーカーをできるだけ減らすことです(国会でも多いようでですね)。

仕事でも社会生活でも、1人トラブルメーカーがいると、大変な手間がかかります。

仕事ではスマートワーク、生活ではスマートライフを心がけましょう。

因みに、2019年の数字ですが、スウェーデンの国民1人当たりGDPは52000ドル(世界13位)、日本は41000ドル(世界27位)、日本人が、スウェーデン人水準の仕事や生活の仕方をすれば、人手も2割ほど余ってくるという勘定になります。

真面目な研究で知られるリクルートワークスですから、真面目に心配する人も多いかと思っていますが、恐らくこれは「警告」の意味が強い研究でしょう。

「今のままで行くとそういう事になりかねませんよ」と読むべきではないでしょうか。

一方で、人事院は「公務員に週休3日制を導入したら」という提言を出しました。これは、公務員の勤務環境を改善し、人材確保につなげるという意味のようです。

「人手が足りなくなるのに3日も休んだらどうなるのですか」という疑問も強いでしょが、公務の担い手が足りなくなると困るからだそうです。

もともと先憂後楽であるべき公務員から先に週休3日制というのもどうかと思いますが、やっぱり人手不足を心配しているわけです。

では、本当に日本は人手不足になるのでしょうか。これは日本人次第でしょう。

日本人がどんな社会を作るのか、どんな働き方をするのかが重要な決定要因です。

「全体の仕事量」を「1人当たりの仕事量」で割れば、全体の仕事量をこなすのに必要な人間の数が出ます。「1人当たりの仕事量」というのは「労働生産性」で、産業界では労働生産性を上げて人手不足を解消するというのが最も大事な目標の1つです。

産業界の「全体の仕事量」が完成すればそれはGDPですから、生産性が上がればGDPが増えて、経済成長が可能になるということです。

ところで、日本人全体の(働かない人も含めて)労働生産性を見ますとかつては世界の5番以内に入っていましたが、最近は27番目に落ちています。これは長期不況のせいで、不況の時は後ろ向きの仕事が多いので生産性が上がらないのです。

今年から成長する日本経済になれば、労働生産性も徐々に上がって、2,040年ぐらいには「ベスト10」ぐらいに返り咲いていけば、あまり心配することはないとなりそうですがどうでしょうか。

勿論、そのためにはAIや量子コンピュータを使ったり、いろいろしなければなりませんが、そこで大事なことは、日本経済社会全体の中には、生産性を上げやすい所と、上げにくい所があります。介護などの対個人サービスは最も上げにくい所です。

そうした問題を解決するためには、生産性の上げやすい所で生まれる「人やカネの余裕」を対個人サービスなどの上げにくい分野に政策的に配分する事です、具体的には介護職の待遇を改善して人手を確保するといった政策です。

つまり、GDPの配分を社会全体にバランスよく配分する社会にすることです。それには政府と国民の各分野の理解と納得と協力が重要です。

残念ながら、これはこの所どうも上手く行っていませんので些か心配です。

もう1つ、社会のあらゆる分野で、トラブルメーカーをできるだけ減らすことです(国会でも多いようでですね)。

仕事でも社会生活でも、1人トラブルメーカーがいると、大変な手間がかかります。

仕事ではスマートワーク、生活ではスマートライフを心がけましょう。

因みに、2019年の数字ですが、スウェーデンの国民1人当たりGDPは52000ドル(世界13位)、日本は41000ドル(世界27位)、日本人が、スウェーデン人水準の仕事や生活の仕方をすれば、人手も2割ほど余ってくるという勘定になります。