11日(日)。昨日の朝日夕刊に「『空気感染』 米でまた見解改訂」という見出しの記事が載っていました 超訳すると、

超訳すると、

「米疫病対策センター(CDC)は10月上旬、新型コロナウイルスについて『空気感染はときどきある』と見解を改訂した この見解を出すまでに二転三転した

この見解を出すまでに二転三転した CDCは飛沫感染や接触感染が主な感染ルートだという立場を取っており、それは今も変わらない

CDCは飛沫感染や接触感染が主な感染ルートだという立場を取っており、それは今も変わらない 国立病院機構仙台医療センターの西村秀一・ウイルスセンター長は『飛沫感染や接触感染では説明がつかないケースがたくさん報告されている。ようやくCDCも空気感染を認めざるを得なくなった

国立病院機構仙台医療センターの西村秀一・ウイルスセンター長は『飛沫感染や接触感染では説明がつかないケースがたくさん報告されている。ようやくCDCも空気感染を認めざるを得なくなった 』と話す。ただ、「『空気感染』という言葉には、遠くまでウイルスが運ばれ感染が広がるというおどろおどろしいイメージがあるが、実際はそうではない

』と話す。ただ、「『空気感染』という言葉には、遠くまでウイルスが運ばれ感染が広がるというおどろおどろしいイメージがあるが、実際はそうではない 」ともいう。ウイルスを含んだ小さな粒子や飛沫が乾いたものが空気中に数分間~数時間残ることがあり、2メートル以上離れていても感染する可能性があるというのが、CDCの指す『空気感染』のイメージだ

」ともいう。ウイルスを含んだ小さな粒子や飛沫が乾いたものが空気中に数分間~数時間残ることがあり、2メートル以上離れていても感染する可能性があるというのが、CDCの指す『空気感染』のイメージだ 西村氏は『日本ではすでに換気の重要性や3密回避が言われてきたので、特に対策は変わらない』と指摘する

西村氏は『日本ではすでに換気の重要性や3密回避が言われてきたので、特に対策は変わらない』と指摘する 」

」

要するに自宅から外に出たらマスクをする、ということです 映画館やコンサートホールでは、今やマスクをしていないと入場できません

映画館やコンサートホールでは、今やマスクをしていないと入場できません

ということで、わが家に来てから今日で2201日目を迎え、ホワイトハウスは9日、トランプ米大統領が10日にホワイトハウス南庭で公的なイベントを開催し、トランプ氏が建物のバルコニーから数百人を相手に「法と秩序」をテーマに演説すると明らかにした というニュースを見て感想を述べるモコタロです

コロナ陰性が未確認のまま多くの人の前で演説だって? 法と秩序はどこにある!?

昨日、早稲田松竹でサム・メンデス監督による2019年製作イギリス・アメリカ合作映画「命をかけた伝令」(119分)を観ました

第一次世界大戦の真っ最中の1917年4月、フランスの西部戦線では防衛線を挟んでドイツ軍と連合国軍のにらみ合いが続き、消耗戦を繰り返していた そんな中、若きイギリス兵のスコフィールド(ジョージ・マッケイ)とブレイク(ディーン・チャールズ=チャップマン)は重要な任務を命じられる

そんな中、若きイギリス兵のスコフィールド(ジョージ・マッケイ)とブレイク(ディーン・チャールズ=チャップマン)は重要な任務を命じられる それは一触即発の最前線にいるマッケンジー大佐率いる1600人の部隊に、明朝までに作戦中止のメッセージを届けることだった

それは一触即発の最前線にいるマッケンジー大佐率いる1600人の部隊に、明朝までに作戦中止のメッセージを届けることだった その部隊にはブレイクの兄も配属されていた

その部隊にはブレイクの兄も配属されていた この伝令が間に合わなければ味方兵士全員が、撤退と見せかけて反撃に出るドイツ軍の罠にはまって命を落とし、イギリスは敗北することになる

この伝令が間に合わなければ味方兵士全員が、撤退と見せかけて反撃に出るドイツ軍の罠にはまって命を落とし、イギリスは敗北することになる タイムリミットが迫る中、2人は命を賭けてミッション遂行のため戦場を駆け抜ける

タイムリミットが迫る中、2人は命を賭けてミッション遂行のため戦場を駆け抜ける

この映画は、2人の若きイギリス兵が、一触即発の最前線にいる仲間1600人の命を救うべく、重要な命令を一刻も早く伝達するため、様々な危険が待ち受ける敵陣に身を投じて駆け抜けていく姿を描いた作品です

驚くべきは、2人の兵士が上官に呼ばれ塹壕を通って作戦本部まで歩く冒頭のシーンから、最後の伝令をマッケンジー大佐に届けるシーンまで、超ロング・ワンカットで撮影していることです カメラは2人の後をどこまでも追い続けます。いったいどうやって撮影したのか、と驚異と興味を感じます

カメラは2人の後をどこまでも追い続けます。いったいどうやって撮影したのか、と驚異と興味を感じます 先日観た「凱里ブルース」でも同様のワンカット映像が見られましたが、この作品はそれを超えています

先日観た「凱里ブルース」でも同様のワンカット映像が見られましたが、この作品はそれを超えています もちろん、超ロング・ワンカットとは言っても、テクニック的には何カ所かで切り、うまくつないでいます

もちろん、超ロング・ワンカットとは言っても、テクニック的には何カ所かで切り、うまくつないでいます その瞬間は塹壕だったり、暗闇だったりします。しかし、それは必要最低限に抑えられていて、ほとんどシームレスと言ってもよいほど切れ目が判らないように撮影されています

その瞬間は塹壕だったり、暗闇だったりします。しかし、それは必要最低限に抑えられていて、ほとんどシームレスと言ってもよいほど切れ目が判らないように撮影されています それはあたかも、このミッションは時間がすべてであることから、カメラを止める余裕はないと主張しているかのようです

それはあたかも、このミッションは時間がすべてであることから、カメラを止める余裕はないと主張しているかのようです そのことが、観る側が常に彼らと共に行動しているような臨場感を生み、半端ない緊張感を醸し出しているように思います

そのことが、観る側が常に彼らと共に行動しているような臨場感を生み、半端ない緊張感を醸し出しているように思います

意外だったのは、最後まで2人が伝令を最前線に届けるのかと思っていたら途中でアクシデントが起こり、1人が死亡してしまうことです しかし、それが別のドラマを生むことになります

しかし、それが別のドラマを生むことになります

「映画を観ることで戦争を体験する」ような映像体験でした

通知ハガキによると、当日予定していた指揮者ミケーレ・マリオッティとピアノ独奏のロベルト・コミナーティは本人の都合により来日できなくなり、代わりに鈴木雅明氏が指揮を、児玉桃さんがピアノ独奏を務めることになったとのこと

通知ハガキによると、当日予定していた指揮者ミケーレ・マリオッティとピアノ独奏のロベルト・コミナーティは本人の都合により来日できなくなり、代わりに鈴木雅明氏が指揮を、児玉桃さんがピアノ独奏を務めることになったとのこと このところ「バッハ・コレギウム・ジャパン」の音楽監督・鈴木雅明氏が在京オーケストラに呼ばれる機会が増えているようです

このところ「バッハ・コレギウム・ジャパン」の音楽監督・鈴木雅明氏が在京オーケストラに呼ばれる機会が増えているようです 「バッハ・コレギウム・ジャパン」のファンとしては嬉しいのですが、特定の指揮者があちこちのオーケストラで振ることは良いことばかりとは言えないのではないか、と思います

「バッハ・コレギウム・ジャパン」のファンとしては嬉しいのですが、特定の指揮者があちこちのオーケストラで振ることは良いことばかりとは言えないのではないか、と思います

唐揚げは娘も私も大好物なので2週間に1度は作ります。ビールが進みます

唐揚げは娘も私も大好物なので2週間に1度は作ります。ビールが進みます

姉妹の厳格な母ミセス・リズボン(キャスリーン・ターナー)は、娘たちの外出をほとんど禁じ、野暮ったくて慎み深い恰好を強制していた

姉妹の厳格な母ミセス・リズボン(キャスリーン・ターナー)は、娘たちの外出をほとんど禁じ、野暮ったくて慎み深い恰好を強制していた

これは言語上の翻訳の問題です

これは言語上の翻訳の問題です

プログラム(「鈴木優人プロデュース『四季』&ケージ」)に変更はないとのことです

プログラム(「鈴木優人プロデュース『四季』&ケージ」)に変更はないとのことです

」

」 心が通じた相手を、最終的にはペンの力で斬らなければならないときもある

心が通じた相手を、最終的にはペンの力で斬らなければならないときもある 内容は加計学園問題を彷彿とさせるエンターテインメントです

内容は加計学園問題を彷彿とさせるエンターテインメントです

第2楽章では冒頭の小畑氏のオーボエが郷愁を誘いました

第2楽章では冒頭の小畑氏のオーボエが郷愁を誘いました 第4楽章は金管、木管、弦・打楽器総動員による凄まじいまでの快進撃が展開します。フィナーレは圧巻でした

第4楽章は金管、木管、弦・打楽器総動員による凄まじいまでの快進撃が展開します。フィナーレは圧巻でした

新日本フィルは7月度の ≪ルビー≫ シリーズで、上岡氏に代えて若手の太田弦氏を指揮者に迎え、シューベルト「交響曲 第8番」他を演奏しています

新日本フィルは7月度の ≪ルビー≫ シリーズで、上岡氏に代えて若手の太田弦氏を指揮者に迎え、シューベルト「交響曲 第8番」他を演奏しています

3人は日本刀を片手に救世主のごとく現れた葬儀屋のゼルダ(ティルダ・スウィントン)とともにゾンビたちと対峙していく

3人は日本刀を片手に救世主のごとく現れた葬儀屋のゼルダ(ティルダ・スウィントン)とともにゾンビたちと対峙していく

この映画ではカントリー&ウエスタン調のテーマ音楽「THE DEAD DON'T DIE」が頻繁に流れますが、ゾンビのイメージとは真逆の明るい曲調で シュールです

この映画ではカントリー&ウエスタン調のテーマ音楽「THE DEAD DON'T DIE」が頻繁に流れますが、ゾンビのイメージとは真逆の明るい曲調で シュールです

」「諭吉さんが笑ってらあ

」「諭吉さんが笑ってらあ

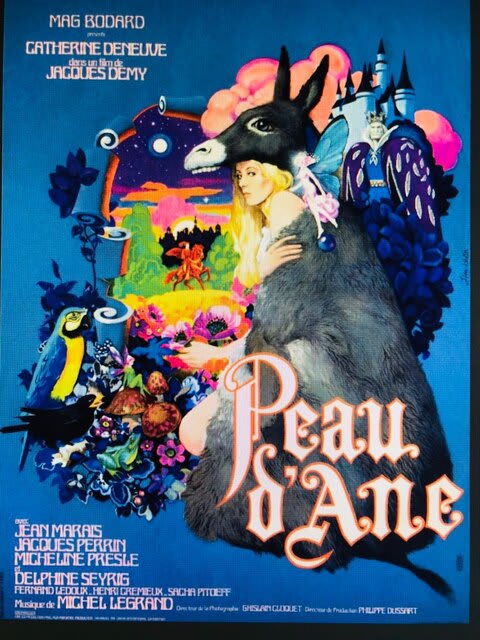

王の命令で惚れ薬を手に入れた妖精パックは、ディミートリアスと誤ってライサンダーの瞼に薬を塗る。一方、妃はパックの悪戯によりロバ頭になった職人ポトムに夢中になる

王の命令で惚れ薬を手に入れた妖精パックは、ディミートリアスと誤ってライサンダーの瞼に薬を塗る。一方、妃はパックの悪戯によりロバ頭になった職人ポトムに夢中になる

ピラマスが死んでいるのを見てシスビーも後を追う

ピラマスが死んでいるのを見てシスビーも後を追う ベートーヴェンの曲やテーマを借りて、それをヒントにしてジャズのように変奏や即興演奏をやってしまうつもりなのだ

ベートーヴェンの曲やテーマを借りて、それをヒントにしてジャズのように変奏や即興演奏をやってしまうつもりなのだ このようなことを、2日間で7回やりとりした。いやあ光栄ではありましたが、くたびれました

このようなことを、2日間で7回やりとりした。いやあ光栄ではありましたが、くたびれました 」

」

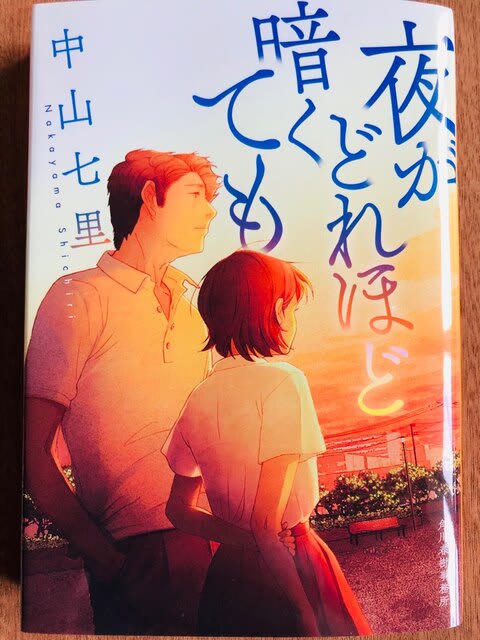

これは女優の黒木瞳さんが新聞の書評欄「私の1冊」で推薦していた本です

これは女優の黒木瞳さんが新聞の書評欄「私の1冊」で推薦していた本です

門馬直美氏は1924年、東京生まれ。東京大学理学部卒業。放送局勤務の後、常葉女子短期大学教授、洗足学園音楽学部教授、サントリー音楽財団顧問などを務める。音楽評論家として活動。2001年死去。門馬直美氏と言えば、私にとっては月刊誌「レコード芸術」のレコード評でお馴染みの音楽評論家でした

門馬直美氏は1924年、東京生まれ。東京大学理学部卒業。放送局勤務の後、常葉女子短期大学教授、洗足学園音楽学部教授、サントリー音楽財団顧問などを務める。音楽評論家として活動。2001年死去。門馬直美氏と言えば、私にとっては月刊誌「レコード芸術」のレコード評でお馴染みの音楽評論家でした

ヘレン・レディとオリヴィア・ニュートン=ジョンの名前に接すると、あの時の記者たちの嬉しそうな顔を思い浮かべます

ヘレン・レディとオリヴィア・ニュートン=ジョンの名前に接すると、あの時の記者たちの嬉しそうな顔を思い浮かべます

とツッコミを入れたくなりました

とツッコミを入れたくなりました