人生の壁 (新潮新書 1066) 新書 – 2024/11/18

養老 孟司 (著)

生きていくうえで壁にぶつからない人はいない。それをどう乗り越えるか。

どう上手にかわすか。「子どもは大人の予備軍ではない」「嫌なことをやってわかることがある」「人の気持ちは論理だけでは変わらない」「居心地の良い場所を見つけることが大切」「生きる意味を過剰に考えすぎてはいけない」――自身の幼年期から今日までを振り返りつつ、誰にとっても厄介な「人生の壁」を越える知恵を正面から語る。

【目次】

まえがき

第1章 子どもの壁

1 子どもを上手に放っておきたい

子どもの自殺が心配/子どもに手をかけたほうがいいという錯覚/幼い頃は「褒めて育てる」が正解/「お受験」教育は勧められない/「ケーキの切れない非行少年」をどう考えるか

2 子ども時代は大人になるための準備期間ではない

昔のほうが子どもを大切にしていた/子どもは大人の予備軍ではない/子どもへの圧力が増していないか/ジャガイモも人も勝手に育つ/努力と成果を安易に結び付けないほうがいい/偉業は意識して達成するものではない/大きな夢を持たなくてもいい/意識はそんなにえらくない

3 子どもを大人扱いするのは大人の身勝手

我が家にいたお尋ね者たち/ませていた子ども時代/小学生の頃に死にかけた/田舎の子が外に出なくなった/学生を上手に甘やかしていた時代/世間は自分よりも先に存在している

第2章 青年の壁

4 解剖学を選んだのは「確実」だったから

世の中で確かなものとは何だろう/お金とは一定の距離を置きたかった/食えるか食えないかが大問題だった

5 煩わしいことにかかわるのは大切

自分とは中身のないトンネルのようなもの/空っぽの人間が増えてきた/煩わしい日常を喜ぶ/資格を取ってもスキルは上がらない/「嫌なこと」をやってわかることがある

6 貧乏は貴重な経験

青春時代って何だろうか/運動が苦手だった思春期/貧乏は人を育てる/引き揚げ経験者は大人だった

第3章 世界の壁、日本の壁

7 世界は一つにはなれない

西洋の思想が世界を覆った/グローバル化の流れは止められない/自然保護のおこがましさ/環境問題に感じる先進国の勝手/『バカの壁』で指摘していたこと/夏目漱石の苦悩は現代を先取りしていた/立派な標語は信用できない/国境は頼りないもの

8 歴史は急によみがえる

日本は暴力支配の国だった/暴力のコントロールが重要/後ろめたさのない力は良いものなのか/大災害が日本を変える

9 日常生活は生きる基本である

人の気持ちは論理だけでは変わらない/安倍さんの国葬は靖国で行われた/日常を変えることに無神経な人たち/「個の尊重」の行き着く先は/人がただ集まることに意味がある/出光はなぜ社員を一人も首にしなかったか/死亡情報は誰のものか

第4章 政治の壁

10 あいまいなのは悪いことではない

今も昔も都会人は災害に弱い/南海トラフ巨大地震に備えることの大切さ/空気は簡単に変えられない/あいまいさを許さない社会は厄介

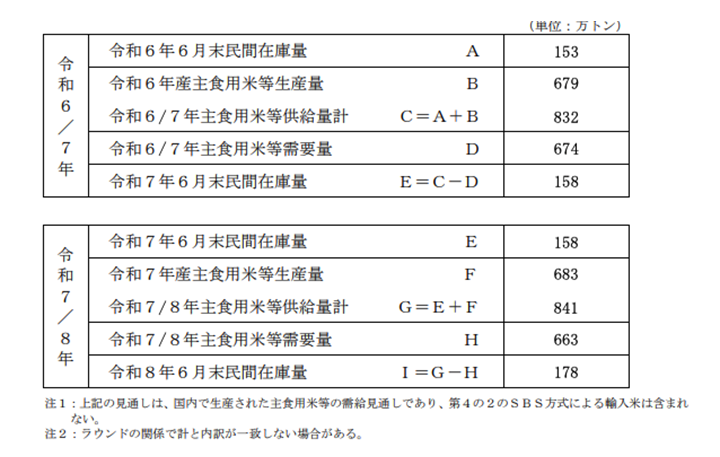

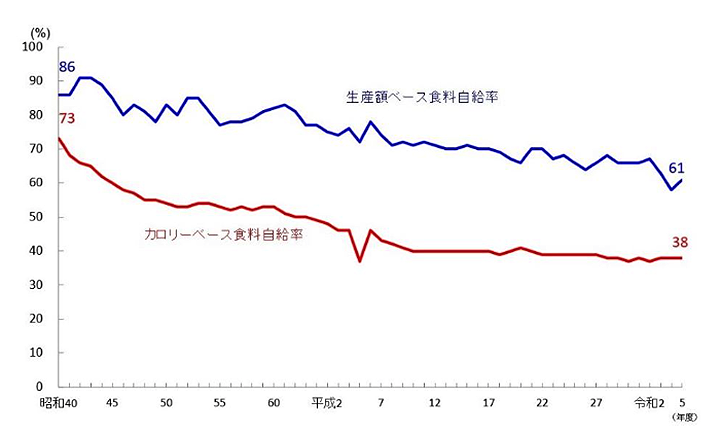

11 自給自足を基本に考える

日本はどこまで自立できるか/本気で自給を考えなくてはならない/首相候補は誰も環境に興味を持たない/台湾有事が日本社会を変えるかもしれない

12 数字に惑わされてはいけない

GDPを気にしても仕方がない/本当に「三〇年間」は失われたのか/国の心配と個人の心配が逆転している/地元の癒着は悪いことばかりではない

第5章 人生の壁

13 怒りっぽい人が見ていないこと

自分にとって居心地のいい状態を知っておく/社会問題について感情的にならない/社会のシステムが素直でなくなっている/先が見えてしまう社会の問題/早期リタイアに憧れたことがない

14 人生とは学習の場

人生相談を考えたことがない/とらわれない、偏らない、こだわらない/他人の人生を背負う意味/人生はそもそも厄介なもの/コスパを追及して何になるのか/軽く生きることを心がけてみたら/わかってもらうことを期待しない/「生きづらい」は嫌な言葉/生きる意味を過剰に考えすぎない

あとがき

養老孟司(ようろうたけし)

1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生れ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年の『バカの壁』は450万部を超えるベストセラーとなった。ほか著書に『唯脳論』『ヒトの壁』など多数。

生きていると煩わしいことはどうしても避けられない。

人として生きていくこと自体が面倒くさいもの。

だが、それをどう捉えるかで随分人生は変わる。

人に頼まれて仕方なく何をやるのも煩わしい。

それでも一生懸命やると結局は自分のためになる。

それは運動すれば筋肉がつくのと同じ。

筋トレはつらいが、サボらずに繰り返せば確実に筋力がつく。

人間力もそぅだろう。

今日を精いっぱうい生きること。

その積み重ねを避けた人に本当の力は身につかない。

-

養老先生の本は、人生で初めて読みました。

気持ちが強い先生だからこその、鋭い指摘、見解など今の私に刺さるものがありました。

お風呂で半身浴をしながら汗をかいて何度も読んでいます。

先生のお元気な行動が、今何もやる気のない私をなんとなく導いてくれていると感じています。人生どう選択するかは、自分次第! -

率直に言うとおじさんの単なる独り言と捉えた。

けどそのおかげで力を抜こうと思った。

自分はこの本で言うthe世間側の人間、コスパタイパは大好物。なるべく早いうちに昇進したいと日々思っている生き急ぎ。

しかしふとその先に何があるのかと思うようになった。その渦中でこの本を読んだ。

結果、力を抜いてひとつひとつ目の前のことを味わおうと思った。

この本は文中にある通り悟りではなく、きっと本当にただの独り言。だからこそ肩肘張らずに力を抜こうと思った。

生き急いでる方、正直いやいやと思うことあると思うが一度読んでみては。 -

-

-

壁があったら乗り越えなければならない、と思っていた。その壁はもしかしたら乗り越えなくてもいい壁かもしれないし、時間がたったらなくなってしまう壁かもしれない。自分が思っているより低い壁かもしれない。何者にもなれなくたって機嫌良く毎日を過ごしているほうがよっぽど世のため人のため自分のためだと思える。世の中は複雑かもしれないが自分の生き方はシンプルなほうがスッキリしていい。読んで心がスッキリ!

-

高度なひねりがあると思う。言い方を変えると視点の変化かな。自分から他人へ、過去からいまへ、日本から世界へ、脳から身体へ、そして、自然から人工へ。要はそのバランスをとることが必要かなと。唯脳論、昔読んだことがありますが、かなり難しかった。この機会に養老さんの本、いろいろと読んでみるかな。

-

-

もうだいぶ 何をしても許されるというような感覚の本 なので 目標値が下がることになり若い人には読んで欲しくない 世界の発展のために呼んでほしくないなと思いました

</picture>

</picture>

シェアシマ編集部

シェアシマ編集部