普通 盛岡行に乗り、三戸駅に向かいます。

ホームには3社の列車が並んでいます。

八戸 08:53発

この先、左にカーブします。

北高岩 08:58着 08:58発

苫米地 09:01着 09:02発

この辺りはまだ水田を多く見ます。

剣吉 09:05着 09:05発

諏訪ノ平 09:10着 09:10発

「ボートピアなんぶ」が見えてくると、間もなく三戸駅に到着します。

三戸 09:14着

三戸駅の住所は、三戸町ではなく三戸郡南部町です。

駅が開業したときにはすでに三戸町が存在いていたためなのか、開業当時の駅名は「三ノ戸駅」でした。

単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームのある有人駅です。

(目時駅方面)

(諏訪ノ平駅方面)

有人駅でありながら、跨線橋には何も掲示物がなく殺風景です。

駅舎にはJR時代からの出札窓口もあります。

国鉄時代からの駅舎です。

駅前通りには数軒の旅館が有り、かつては交通の要衝だったようです。

駅を出た右手に「南部町ふれあい交流プラザ」があり、そこには「南部藩発祥の地」の文字が見えます。

南部氏が奥州にいつ入ったのかは定かではありませんが、鎌倉時代の末頃から南北朝時代初頭にかけてと言われています。

室町時代になると三戸南部氏は南部町の聖寿寺館(聖寿寺館はもとは三戸城と呼ばれていましたたが、南部家の菩提寺である聖寿寺がそばにあり、聖寿寺館と呼ばれるようになりました。その後、三戸城(留ヶ崎城)築城とともに「本三戸城」と呼ばれようになりました。)を中心として糠部を治め、室町室町時代後半から戦国時代にかけては、津軽や岩手県中部・秋田県鹿角地方へも勢力を伸ばしていきます。

南への領土拡張に伴い聖寿寺館から三戸城(三戸町)、さらに福岡城(二戸市)へと移り、最終的には盛岡城(盛岡市)を築いて居城としました。

駅待合室には、青い森鉄道作成の「駅周辺散策マップ」が置いてありました。

時間があるので三戸町出身の漫画家馬場のぼるさんの記念館があるアップルドームまで行ってみます。

駅通りの廃業した店先には、こんなものが。保存しておいて状態が良ければ「お宝」でした。

駅通りを進み左に曲がると、馬淵川に架かる住谷橋が見えます。ここが南部町と三戸町の境界です。

三戸町にも駒踊りがあるのでしょうか。民家の障子に駒踊りのすかしを見つけました。

太子食品は、三戸町に本社があります。

10分ほどで、リンゴの形にも見えなくはない「アップルドーム」に着きました。

三戸町スポーツ文化福祉複合施設で、ドーム内はメインとなるアリーナ、三戸町のことなら何でもわかる「ふるさと館」、馬場のぼるさんの記念館である「ほのぼの館 馬場のぼるの部屋」、世界中のおもちゃを集めた「ほのぼの館 世界のおもちゃの部屋」、トレーニング室、などで構成されていました。

「とらねこたいしょう」が出迎えてくれます。

曲面ガラスなので見えづらいのが玉に瑕。

廊下・階段にも11ぴきのねこ。

2回にほのぼの館があります。

町の施設なためか、グッズ類はここでは販売していないということです。

帰り道、ナンバーの付いたセリカを見ました。

一瞬置物かなと思いましたが、シートでした。

名久井岳がきれいに見えます。

■■イ■■ンドボックス。■に入る文字はなんでしょうか。

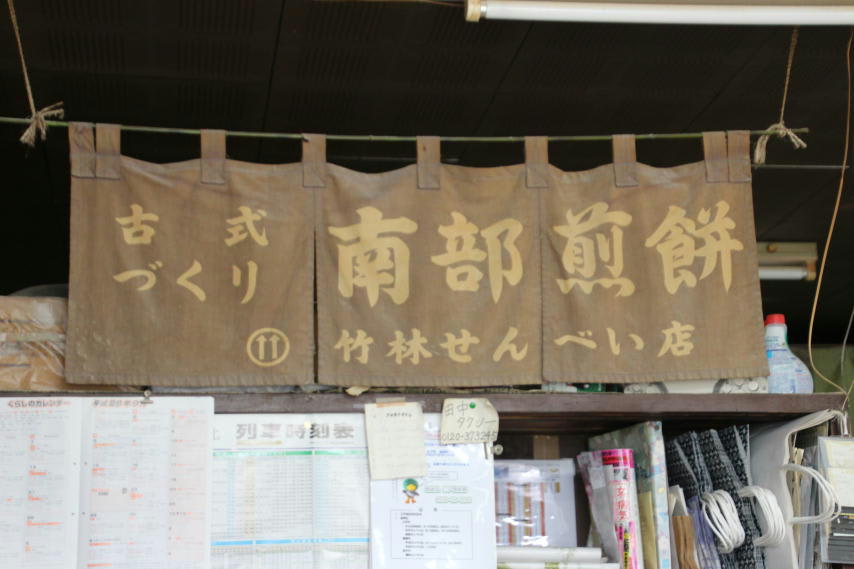

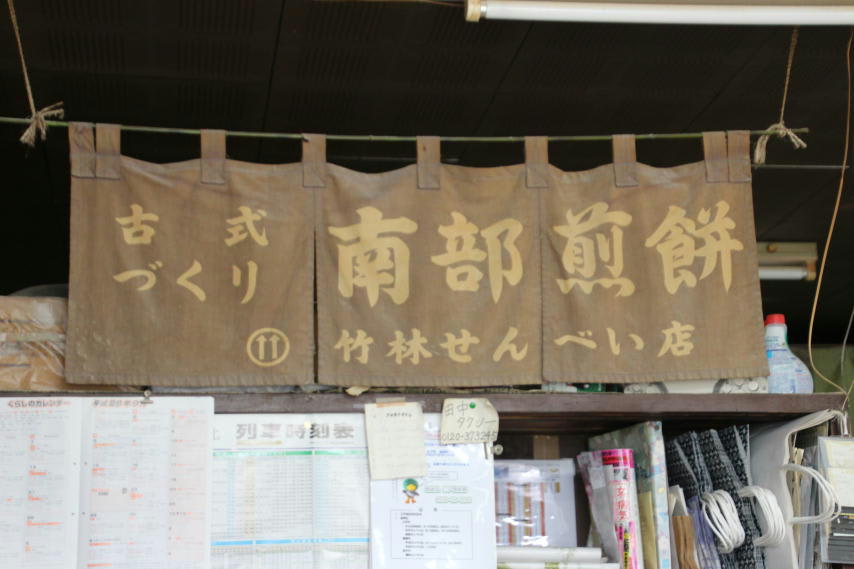

南部町の「三戸ガラス店」です。

おせんべいを焼いている香ばしいにおいに誘われて入りました。

種を伸ばして型に入れます。

型で押さえて窯の中で回転させながら焼きます。

昔は炭でしたが今はガスなので、窯の中にはセラミックを入れて、遠赤外線を出して焼いているそうです。

駅通りに、登録有形文化財の「村井家住宅母屋」が建っています。解説には「県道に面して建つ,木造2階建,モルタル仕上げ,建築面積144㎡。玄関庇を幾何学模様で飾り,その上部の軒線に起りをつけ,ドーマー窓を載せる。正面妻壁は柱形を見せ3連アーチ窓とするなど,全体はセセッション風の意匠で,街路で際立つ存在である」とあります。

電車から見えるように、南部町にある「ボートピアなんぶの」宣伝のために、ボートも飾られています。

1時間22分の滞在でした。

次の下車駅、北高岩駅に向かいます。

つづく

ホームには3社の列車が並んでいます。

八戸 08:53発

この先、左にカーブします。

北高岩 08:58着 08:58発

苫米地 09:01着 09:02発

この辺りはまだ水田を多く見ます。

剣吉 09:05着 09:05発

諏訪ノ平 09:10着 09:10発

「ボートピアなんぶ」が見えてくると、間もなく三戸駅に到着します。

三戸 09:14着

三戸駅の住所は、三戸町ではなく三戸郡南部町です。

駅が開業したときにはすでに三戸町が存在いていたためなのか、開業当時の駅名は「三ノ戸駅」でした。

単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームのある有人駅です。

(目時駅方面)

(諏訪ノ平駅方面)

有人駅でありながら、跨線橋には何も掲示物がなく殺風景です。

駅舎にはJR時代からの出札窓口もあります。

国鉄時代からの駅舎です。

駅前通りには数軒の旅館が有り、かつては交通の要衝だったようです。

駅を出た右手に「南部町ふれあい交流プラザ」があり、そこには「南部藩発祥の地」の文字が見えます。

南部氏が奥州にいつ入ったのかは定かではありませんが、鎌倉時代の末頃から南北朝時代初頭にかけてと言われています。

室町時代になると三戸南部氏は南部町の聖寿寺館(聖寿寺館はもとは三戸城と呼ばれていましたたが、南部家の菩提寺である聖寿寺がそばにあり、聖寿寺館と呼ばれるようになりました。その後、三戸城(留ヶ崎城)築城とともに「本三戸城」と呼ばれようになりました。)を中心として糠部を治め、室町室町時代後半から戦国時代にかけては、津軽や岩手県中部・秋田県鹿角地方へも勢力を伸ばしていきます。

南への領土拡張に伴い聖寿寺館から三戸城(三戸町)、さらに福岡城(二戸市)へと移り、最終的には盛岡城(盛岡市)を築いて居城としました。

駅待合室には、青い森鉄道作成の「駅周辺散策マップ」が置いてありました。

時間があるので三戸町出身の漫画家馬場のぼるさんの記念館があるアップルドームまで行ってみます。

駅通りの廃業した店先には、こんなものが。保存しておいて状態が良ければ「お宝」でした。

駅通りを進み左に曲がると、馬淵川に架かる住谷橋が見えます。ここが南部町と三戸町の境界です。

三戸町にも駒踊りがあるのでしょうか。民家の障子に駒踊りのすかしを見つけました。

太子食品は、三戸町に本社があります。

10分ほどで、リンゴの形にも見えなくはない「アップルドーム」に着きました。

三戸町スポーツ文化福祉複合施設で、ドーム内はメインとなるアリーナ、三戸町のことなら何でもわかる「ふるさと館」、馬場のぼるさんの記念館である「ほのぼの館 馬場のぼるの部屋」、世界中のおもちゃを集めた「ほのぼの館 世界のおもちゃの部屋」、トレーニング室、などで構成されていました。

「とらねこたいしょう」が出迎えてくれます。

曲面ガラスなので見えづらいのが玉に瑕。

廊下・階段にも11ぴきのねこ。

2回にほのぼの館があります。

町の施設なためか、グッズ類はここでは販売していないということです。

帰り道、ナンバーの付いたセリカを見ました。

一瞬置物かなと思いましたが、シートでした。

名久井岳がきれいに見えます。

■■イ■■ンドボックス。■に入る文字はなんでしょうか。

南部町の「三戸ガラス店」です。

おせんべいを焼いている香ばしいにおいに誘われて入りました。

種を伸ばして型に入れます。

型で押さえて窯の中で回転させながら焼きます。

昔は炭でしたが今はガスなので、窯の中にはセラミックを入れて、遠赤外線を出して焼いているそうです。

駅通りに、登録有形文化財の「村井家住宅母屋」が建っています。解説には「県道に面して建つ,木造2階建,モルタル仕上げ,建築面積144㎡。玄関庇を幾何学模様で飾り,その上部の軒線に起りをつけ,ドーマー窓を載せる。正面妻壁は柱形を見せ3連アーチ窓とするなど,全体はセセッション風の意匠で,街路で際立つ存在である」とあります。

電車から見えるように、南部町にある「ボートピアなんぶの」宣伝のために、ボートも飾られています。

1時間22分の滞在でした。

次の下車駅、北高岩駅に向かいます。

つづく