月19日にギックリ腰になり、しばらく外出できませんでしたが、ようやく楽になり、10時頃に近くの森に出かけました。

前回ダイミョウセセリが吸蜜していたユリにはムカゴがあったためコオニユリではなくオニユリでした(訂正します)。

オニユリ ムカゴがある

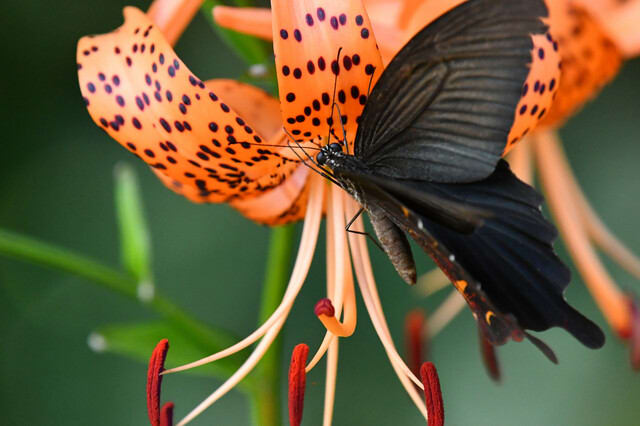

花被にある細長い管状部(蜜溝)の入り口付近に〇をつけて示しました。黒い紋がV字状になっており蝶はこの蜜標を頼りに吸蜜すると思われます。

オニユリの蜜溝の入り口付近 黒紋がV字状になっている(蜜標の一種か)

ちょうどクロアゲハ2頭が競うように花から花へと忙しなく飛び吸蜜していました。写真は蜜のある蜜溝入り口にストローを伸ばすクロアゲハ です。

です。

蜜溝の入り口付近に口吻を伸ばすクロアゲハ♂ 翅裏には朱色の花粉が付着している

オニユリの中央付近に口吻を伸ばす例も見られました。

花の中心部付近に口吻を伸ばすクロアゲハ♂

ダイミョウセセリがハエドクソウの中心部にストローを伸ばして吸蜜していました。ダイミョウセセリのお陰でハエドクソウの小さい花にピントが合ってくれました。

ダイミョウセセリ ハエドクソウの花中心部に口吻を伸ばしている

ヤマユリへのコチャバネセセリ訪花は今年は見逃しましたが、アキノタムラソウへの訪花が観察できました。

コチャバネセセリとアキノタムラソウ

ベッコウハゴロモは見た目は地味ですが撮影すると美しいデザインですね。

ベッコウハゴロモ

アキノタムラソウやハエドクソウの咲いていた道路脇草地が2m位の幅で草刈りされてしまいました。野に咲く花をめざして蝶や蜂が吸蜜にやってくるこの貴重な林縁環境を、もっと大切にしてほしいものです。