ストレートからインチ両口メガネセットが届いたから作業開始。

なかなか、家事しながら進まずおりました。

昨日からチェーンケース外しておりましたが、冬タイヤ交換したり、三菱軽ダンプの不調報告確認したりしてた。

朝、三菱軽ダンプと同型軽トラ乗ってるお兄ちゃんへLineしたら午後から出勤だそうなので板金屋集合。

タイミングよく、息子様もいらっしゃたから点火系から見ていただきました。

2番気筒のダイレクトイグニッションユニット不良ぽい。

そんな時の同型車両の出番です。

お兄ちゃんのイグニッションユニット借りて交換したら快適になったから部品注文。

ヘッドカバーのパッキンからもオイル漏れがあったからパッキンも交換することになりました。

あと、サンバーダンプはダンプの上げ下げボタンを押すと直ぐに、荷台が上げ下げできました。

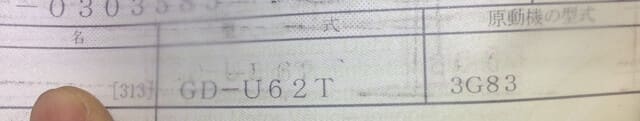

しかし、GD-U62T 軽ダンプは、御作法があります。

ダンプの上げ下げをしたいとき、ボタンを3秒押したままにして、パイロットランプ点灯を確認後、再度上げ下げボタンを押さないと動作しません。

上げたまま、そのままでも、何もしないとパイロットランプは消灯しちゃいます。

下げたいときは、御作法にならい、3秒押したままにして、パイロットランプ点灯を確認後、再度下げボタンを押さないと降下しない。

にくいね三菱。

午後から再開しました。

現場からのコンクリートガラを土場へ開けたのをユンボで片付けながらボチボチ作業してたら、お師匠様がいらっしゃいました。

これは助かるとそろえたインチ工具を見せて、お師匠様も小さい工具は少しは持ってるなとおっしゃてました。

農機屋さんになったのが遅かったから輸入トラクタ整備はしなかったからそんなにデカいナットは回したことないともおっしゃってました。

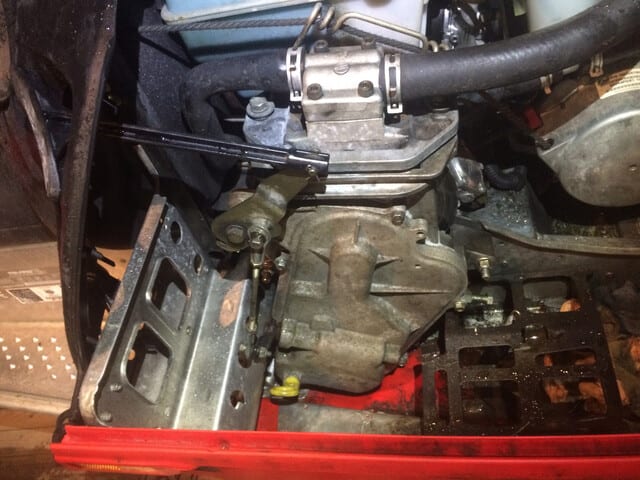

本体ケース解体お願いしました。

結果論なんだけど、本体チェーンケースはそのままに、チェーンガードと追加ギアの軸を移植すれば良かったと分かった。

まぁ、クローラ交換するときに役立つ知識が身についたから良かった。

オリジナルのチェーンケースはこんな感じ。

この2個の部品を移植するとバック用に変身します。

オリジナルスプロケットをはずしました。

このナットが一番でかかった。

手持ちのメガネが無いが、何故か我が家にデカいメガネあり、無事緩められました。

これも、僕のインチ工具へもらちゃいます。

クラッチ側22T

クローラー側40T

ギア比は22T÷40T=0.5だっけ?

22Tが一回転すると、40Tは0.5回転するのかな??

22T が2回転すると、40Tが1回転するってことかな??

チェーンテンションボルトを抜いて、シャーシとチェーケース連結ボルト抜いてと。

これで、ケース抜けるはずがなんか抜けない。

クローラのテンションで軸が引っ張られてケースが抜けないと分かった。

アジャストボルト緩めてみたがいまいち。

これじゃないのとお師匠様とくるくるとボルトを回したらフリーになり張りがなくなりました。

一番緩んだ状態。

ここまで、試行錯誤していたから、このばねはずしたらどうかなとか恐る恐る試しました。

このばねは何もしないでいいみたい。

取れた。

そんで、この写真のディスクブレーキローターの軸先にOリングとカラーがついてるのです。

今回は、そのまま使いました。

頂いたバックキットにこのOリング付きカラーが最終的に残った部品なにかな???と悩んでブレーキ回りのパーツリストみてこれかと理解。

この写真撮影してたら、確信にかわりました。良かった。

そろそろ帰るよーとお師匠様。あとケース入れるだけと入れだしたらお手伝いしてもらえました。

ケース取り付けは二人じゃないと固定ボルトを通すの難しい。

アメリカ人の手のサイズで整備してるのをYoutubeで見てるので僕の手小さいからできるはずと思っておりました。

ケース本体固定できたから9割完成。じいちゃん帰ってくるから夜までそのまま。

そしたら、この状態で空から雨w。

雨がやんでじいちゃんが寝たから作業再開。

クラッチ側19T

表裏はチェーンカバー側から見える面を表と定義します。

クローラ側の奥側ギア39T上の19Tとチェーンで繋がるギア

先ほどのと同じ考えで計算すると19T÷39T=0.487

四捨五入で0.5だと思うと、ギア比的にはオリジナルと同じ感じなのかな。

19T2回回るとなんとなく39Tは1回まわる感じかな。

ギア裏面

ギア表面

結構、突起が痛んでます。

800CC のエンジンでガツンと力が加わるとこうなるのかな。

チェーン巻いて組付け。

内側の5箇所の突起で外側ギアと篏合します。

後進レバーを引くとリバースフォークが外側ギアをカバー側へ引くから篏合がとけて、上の追加したギアと外側ギアが篏合して逆回転するのかな。

リンクロットの遊びが多いと当たるのかな。

カバー側のギア 歯数書いてない。数えたくない。

なんとなーく奥側とおなじ歯数のような気がしないでもない。

ギア裏面

中間の5か所刻み入ってる部品がばねで押されてる構造。

ギア表面

中央の溝にリバースフォークの突起が収まります。

この2枚のギアの中央に入るスプラインの軸

内側のスプラインがクローラのスプロケット付いてる軸のスプラインが入る。

常に、クラッチから動力が伝わるとこの30Tのギアはこの軸の周りをくるくると回り、お互いの突起が篏合して外側のギアを回してこの軸親指のスプライン経由でクローラの軸を回してるみたい。

二つのギアが前進の時は仲良く結合したままでいるようにスプリングでテンションかけておきます。

床にある丸いカラーが余った部品。

チェーケースカバーを付けてレバーをつければ、まずは完成。

この状態が前進

専用カバーじゃないからだらしない感じだけど。まずはよし。

バックは引く。

手でクラッチプーリを回したら、前進、後進しました。

今日は、ここまでできた。

- Polaris純正ギアオイルの番数と入手ルート確立 今回は農機用90番いれる

- チェーンオイル量を調べる 今回は適当に入れてゲージで確認

- リンクロッドの遊び調整 整備書的には8㎜以内

- 摩耗ギアの交換 ディスコンじゃなければいいな

- チェーンの張り調整

- クローラの張り調整

次回、カバーを開けて、ロックナット固定、割ピン入れ、チェーンテンション調整、カバー封印、オイル入れ、無負荷走行試験、雪上試験まで行きたい。

さぁ、雪のあるうちに完成させたいな。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます