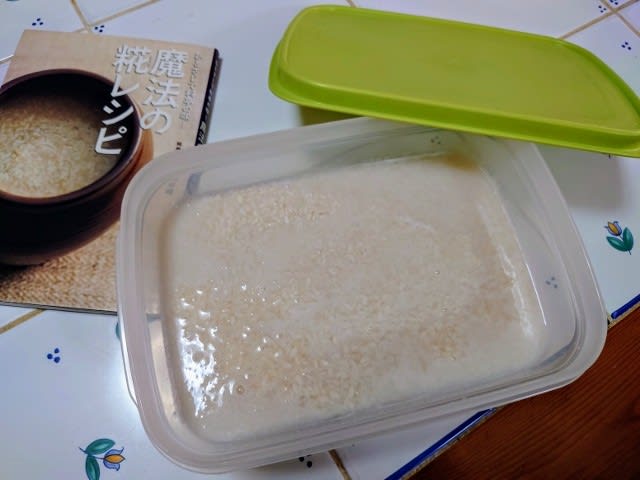

1週間前に仕込んだ塩麹。

塩麹の仕込みの様子は、こちら。

使用した生麹については、こちら。

毎日毎日かきまぜ、ついに完成しました~!! ヽ(^o^)丿

【完成した塩麹)

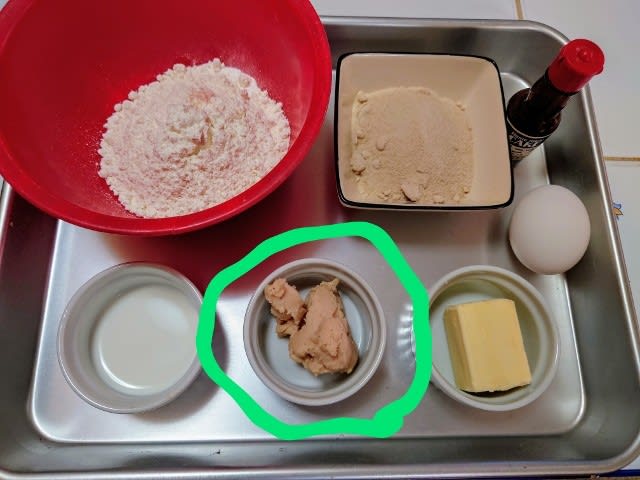

1週間前のものと比べると、

【1週間前の仕込んだばかりの塩麹】

完成したものは、麹と水分が一体化してとろみが出ているのがわかります。

生麹でうまく作れたことがないので、よかった!!

早速、出来立て塩麹でお料理を作りました。

・ドライトマトとプチベールの塩麹ご飯

ちぎったドライトマトと塩麹でご飯を炊き、炊き上がってから茹でたプチベールを加えました。

お米1合に付き、小さじ1の塩麹を入れて、普通の水加減で炊きました。

・青大豆の塩麹サラダ

青大豆、セルリー、パプリカを塩麹ドレッシングで和え、イタリアンパセリを散らしました。

ドレッシングの分量は

塩麹 大さじ2

りんご酢 大さじ1 (お酢はお好みのものを)

オリーブオイル 大さじ2

こしょう 少々

・塩麹でロールキャベツ

包んだ挽き肉も塩麹で味付けしています。

ロールキャベツは、かつおだし、塩麹、トマトで煮込んでいます。

どのお料理も塩麹を使うことで、甘みが強くなっていることが驚きでした。

保存容器いっぱいの塩麹、ワクワクしますね。

色々なお料理に使っていきます。(^-^)