日本住宅会議は、12月2日午後12時30分から、五反田の立正大学情報センター8階会議室において、2006年度総会とシンポジウム「地域コミュニティーの崩壊と再生」を開催した。

総会では、大本圭野理事長より2007年度の活動方針等が提案された。

大震災であぶりだしたもの

活動方針では、日本住宅会議の中心的活動である①年3回会報の発行、②総会とシンポジュウム、③サマーセミナー、④隔年発行する「住宅白書」の委員会立ち上げ、⑤各地域の住宅会議による研究集会以上を継続、発展させる。以上が提起された。

シンポジウムでは、ノンフィクションライターの島本慈子氏より「現代の居住貧困─取材現場からの問題提起」と題して講演がされた。島本氏は、ちくま新書の「住宅喪失」他の著者として、現在活躍中のライターである。

島本氏は、雑誌の記者時代に毎月多くの女性読者からマイホーム願望の投稿があったことから、阪神大震災で住宅ローンがどうなったのか取材調査した経験から家が壊れてもローンが残り、救済を受けると金利が嵩み、借金が減らずに増える現実が分かった。阪神・淡路大震災があぶりだしたものとして、①高額・長期のローンを背負って家を買うことの危うさ、②震災にあっても有効なリスクヘッジは生命保険であったことの悲しさ、③我々の不動産に対するおそるべき無知(既存不適格物件が堂々と売買されてきたことの不思議)、④壊さなくていいものを壊してしまったスクラップ&ビルドの体質の4点を指摘した。

弱者排除する住宅システム

その後も根本的な問題が解決されないまま、日本は新自由主義経済へと鮮明に舵を切り、派遣労働者の拡大など雇用リストラが加速された。戦後の日本経済は、持家を促進させることで景気を好くして来たが、住宅ローンを受けられない非正規労働者を増やしたことで弱い人は持ち家から排除する階層社会になった。住宅システムはローン破綻を織り込んでいる。貧乏人ほど高い金利のローンを借りざるを得なくなる。また、経済界は正社員の首切りなど正社員労働の規制緩和に向かっていることで、ローン破綻はますます「当たり前」になっていくと警鐘した。政府がすすめる規制改革等の審議会は経営者の代表ばかりで構成され、経営者の意向ばかりが政治に反映され、アメリカと同様に「コーポレートジャパン(企業が支配する日本)」になっていると強調した。

細谷専務理事が相談事例報告

最後に島本氏は、アメリカでは低賃金労働者が激増し、アパートの家賃を払うと食べていけないので車に寝泊りして職場に通うホテルの受付係がいるとの話を紹介し、日本でもネットカフェや漫画喫茶に寝泊りして職場に通う派遣労働者も出てきている。日本の近未来にはアメリカと同様になる。住宅と労働を両方変えないと現状は変わらないと指摘した。

シンポジウムの第2部は、5人のパネラーから阪神大震災復興の経験、孤独死の防止等の報告がされ、「最近の借地借家相談の特徴と居住破壊」について東借連の細谷紫朗専務理事が報告し、①最近の借地借家相談の特徴として地上げ事件の復活等。②多くの借地借家人は無権利状態に置かれている。③借地借家法改悪こそ「借主の最大の居住破壊」について問題提起した。

総会では、大本圭野理事長より2007年度の活動方針等が提案された。

大震災であぶりだしたもの

活動方針では、日本住宅会議の中心的活動である①年3回会報の発行、②総会とシンポジュウム、③サマーセミナー、④隔年発行する「住宅白書」の委員会立ち上げ、⑤各地域の住宅会議による研究集会以上を継続、発展させる。以上が提起された。

シンポジウムでは、ノンフィクションライターの島本慈子氏より「現代の居住貧困─取材現場からの問題提起」と題して講演がされた。島本氏は、ちくま新書の「住宅喪失」他の著者として、現在活躍中のライターである。

島本氏は、雑誌の記者時代に毎月多くの女性読者からマイホーム願望の投稿があったことから、阪神大震災で住宅ローンがどうなったのか取材調査した経験から家が壊れてもローンが残り、救済を受けると金利が嵩み、借金が減らずに増える現実が分かった。阪神・淡路大震災があぶりだしたものとして、①高額・長期のローンを背負って家を買うことの危うさ、②震災にあっても有効なリスクヘッジは生命保険であったことの悲しさ、③我々の不動産に対するおそるべき無知(既存不適格物件が堂々と売買されてきたことの不思議)、④壊さなくていいものを壊してしまったスクラップ&ビルドの体質の4点を指摘した。

弱者排除する住宅システム

その後も根本的な問題が解決されないまま、日本は新自由主義経済へと鮮明に舵を切り、派遣労働者の拡大など雇用リストラが加速された。戦後の日本経済は、持家を促進させることで景気を好くして来たが、住宅ローンを受けられない非正規労働者を増やしたことで弱い人は持ち家から排除する階層社会になった。住宅システムはローン破綻を織り込んでいる。貧乏人ほど高い金利のローンを借りざるを得なくなる。また、経済界は正社員の首切りなど正社員労働の規制緩和に向かっていることで、ローン破綻はますます「当たり前」になっていくと警鐘した。政府がすすめる規制改革等の審議会は経営者の代表ばかりで構成され、経営者の意向ばかりが政治に反映され、アメリカと同様に「コーポレートジャパン(企業が支配する日本)」になっていると強調した。

細谷専務理事が相談事例報告

最後に島本氏は、アメリカでは低賃金労働者が激増し、アパートの家賃を払うと食べていけないので車に寝泊りして職場に通うホテルの受付係がいるとの話を紹介し、日本でもネットカフェや漫画喫茶に寝泊りして職場に通う派遣労働者も出てきている。日本の近未来にはアメリカと同様になる。住宅と労働を両方変えないと現状は変わらないと指摘した。

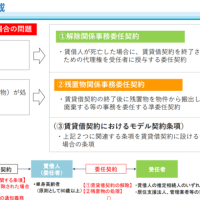

シンポジウムの第2部は、5人のパネラーから阪神大震災復興の経験、孤独死の防止等の報告がされ、「最近の借地借家相談の特徴と居住破壊」について東借連の細谷紫朗専務理事が報告し、①最近の借地借家相談の特徴として地上げ事件の復活等。②多くの借地借家人は無権利状態に置かれている。③借地借家法改悪こそ「借主の最大の居住破壊」について問題提起した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます