PostgreSQLのテーブルを連結して、その結果(ビュー)を

ODBCドライバを使って、Excelで読み込み、

ピボットテーブルとして利用します。

0.前提条件

・postgreSQLは入っている

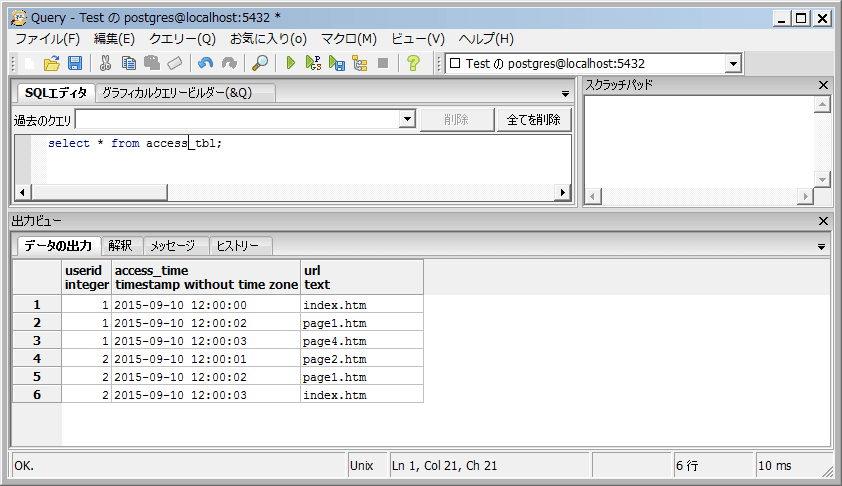

・テーブルを作成され、データも入っている

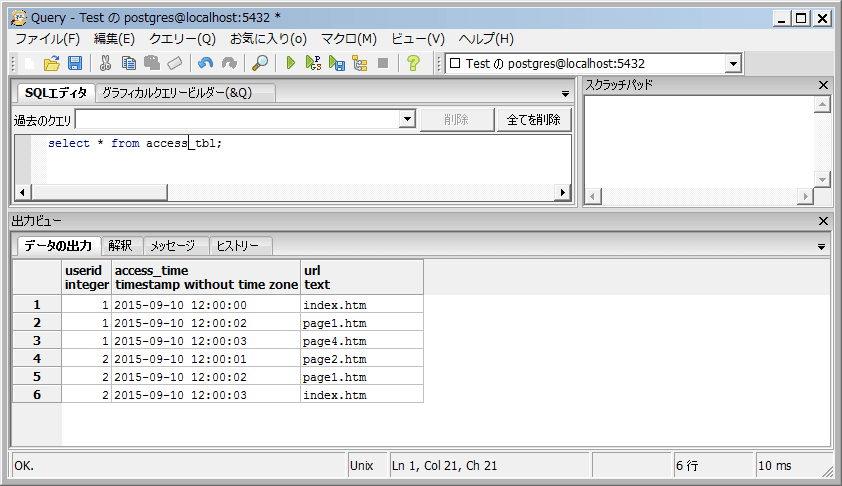

テーブルは、こんなかんじ

1.pgAdminのインストール(しなくてもよい)

postgreSQLを操作するには、コマンドラインでpsqlを使ってももちろん良いのですが、

GUIでやったほうが便利なので、ここでは、GUIツールのpgAdminを入れます。

入れ方は、ここ参照

PostgreSQL 9.2にクライアントから接続する pgAdminのインストール設定

http://www.cyber-funnel.com/postgres/index890.html

2.ビューの作成

pgAdminでテーブルを連結して、ビューを作成します。

pgAdminのSQLボタンをクリック

でてきたウィンドウで、左上のウィンドウで、作成するビューのSQL

とか打って、三角の再生ボタンみたいなところをクリックすると、

SQLが実行されて、結果が出てくる

3.ODBCドライバのインストール

PostgreSQL 9.2にクライアントから接続する PostgreSQL ODBC Driverのインストールと接続確認

http://www.cyber-funnel.com/postgres/index1156.html

の「PostgreSQL ODBC Driverのダウンロード」から「PostgreSQL ODBC Driverのインストール」までを行う

(つまり、VBscriptの設定をしない。4で行う)

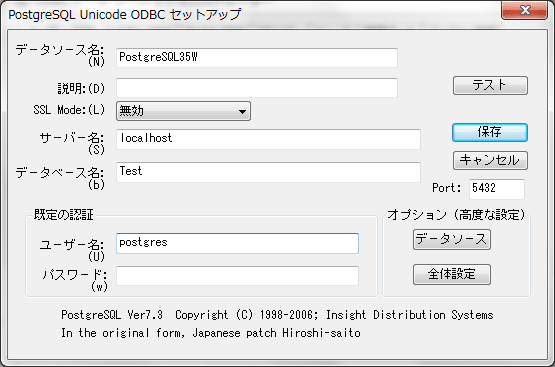

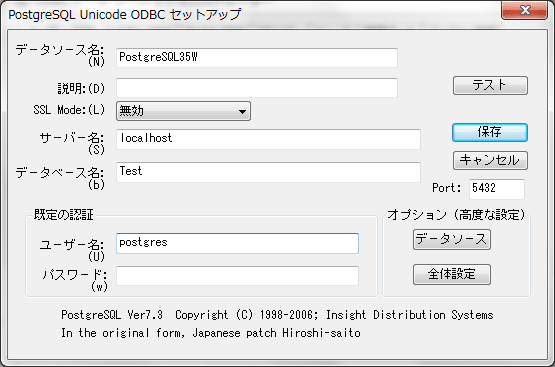

4.ODBCドライバの設定

ODBCドライバの登録をする為、ODBCの管理画面を開きます

コントロールパネルを開いて、

「システムとセキュリティ」をクリック

管理ツールを選択。ダイアログが出るので

「データソース(ODBC)]をダブルクリックすると、以下のダイアログが起動される

「追加」ボタンをクリック

PostgreSQLのUnicodeを選ぶ

適当に埋めてOK

追加されている。

5.Excelのピボットテーブルの設定

ここで、Excelを立ち上げる

「挿入」→「ピボットテーブル」→「ピボットテーブル」を選択

というダイアログが出る。「外部データソースを使用」にチェックを入れて「接続の選択」をクリック

というのが出たら、一番下の「参照」ボタンをクリック。以下のダイアログが出るので

「新しいデータソースへの接続」を選択

ODBC DSNを選択

で、先ほど作成したPostgreSQLのODBCドライバを選択

このときか、もしくは、この後

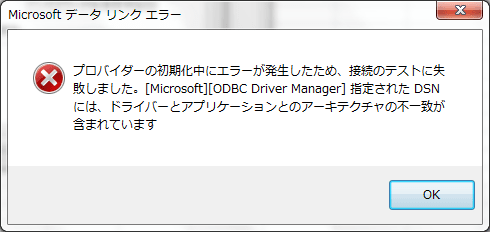

のダイアログが出て、正しく設定して「接続のテスト」をクリックしても

という接続エラーになったら、ODBCドライバの32bit/64bitの関係が違っている。

Excelで、PostgreSQLのODBC利用時、「アーキテクチャの不一致」エラー

http://blog.goo.ne.jp/xmldtp/e/549bb15651af832c51f2d7af8a731fbf

を参照の上、適切なODBCに入れなおす。

正しい場合は、上のダイアログが出たとき、「接続のテスト」を実行すると、

というダイアログが出るか、そもそも、上記のダイアログが出ないで、直接

のように、テーブルの中身が見れる。そこで、テーブル(今回は一番上のaccess_view)を選んで、「次へ」をクリックすると、

となるので、「完了」する。

ここまですると、さっきのダイアログ

の接続名に、今作ったものが入ってきている。そこであとは、OKをクリック。

のように、再度データベースやユーザー、パスワードを設定する画面がでてくることもある。適切に設定すると

のようにピボットテーブル画面になるので、あとは

のようなかんじで作る。

■次回から

Excelを落としたとき、あたらしくピボットテーブルを作る場合は

のダイアログ設定まではおなじ。ここで、「接続の選択」をクリックすると

のように、今作ったビューのODBCが作成されているので、それを利用する。

ODBCドライバを使って、Excelで読み込み、

ピボットテーブルとして利用します。

0.前提条件

・postgreSQLは入っている

・テーブルを作成され、データも入っている

テーブルは、こんなかんじ

1.pgAdminのインストール(しなくてもよい)

postgreSQLを操作するには、コマンドラインでpsqlを使ってももちろん良いのですが、

GUIでやったほうが便利なので、ここでは、GUIツールのpgAdminを入れます。

入れ方は、ここ参照

PostgreSQL 9.2にクライアントから接続する pgAdminのインストール設定

http://www.cyber-funnel.com/postgres/index890.html

2.ビューの作成

pgAdminでテーブルを連結して、ビューを作成します。

pgAdminのSQLボタンをクリック

でてきたウィンドウで、左上のウィンドウで、作成するビューのSQL

CREATE VIEW access_view AS

SELECT user_tbl.userid AS user_id,

user_tbl.name,

access_tbl.access_time,

access_tbl.url AS access_url

FROM user_tbl

JOIN access_tbl ON user_tbl.userid = access_tbl.userid;

|

とか打って、三角の再生ボタンみたいなところをクリックすると、

SQLが実行されて、結果が出てくる

3.ODBCドライバのインストール

PostgreSQL 9.2にクライアントから接続する PostgreSQL ODBC Driverのインストールと接続確認

http://www.cyber-funnel.com/postgres/index1156.html

の「PostgreSQL ODBC Driverのダウンロード」から「PostgreSQL ODBC Driverのインストール」までを行う

(つまり、VBscriptの設定をしない。4で行う)

4.ODBCドライバの設定

ODBCドライバの登録をする為、ODBCの管理画面を開きます

コントロールパネルを開いて、

「システムとセキュリティ」をクリック

管理ツールを選択。ダイアログが出るので

「データソース(ODBC)]をダブルクリックすると、以下のダイアログが起動される

「追加」ボタンをクリック

PostgreSQLのUnicodeを選ぶ

適当に埋めてOK

追加されている。

5.Excelのピボットテーブルの設定

ここで、Excelを立ち上げる

「挿入」→「ピボットテーブル」→「ピボットテーブル」を選択

というダイアログが出る。「外部データソースを使用」にチェックを入れて「接続の選択」をクリック

というのが出たら、一番下の「参照」ボタンをクリック。以下のダイアログが出るので

「新しいデータソースへの接続」を選択

ODBC DSNを選択

で、先ほど作成したPostgreSQLのODBCドライバを選択

このときか、もしくは、この後

のダイアログが出て、正しく設定して「接続のテスト」をクリックしても

という接続エラーになったら、ODBCドライバの32bit/64bitの関係が違っている。

Excelで、PostgreSQLのODBC利用時、「アーキテクチャの不一致」エラー

http://blog.goo.ne.jp/xmldtp/e/549bb15651af832c51f2d7af8a731fbf

を参照の上、適切なODBCに入れなおす。

正しい場合は、上のダイアログが出たとき、「接続のテスト」を実行すると、

というダイアログが出るか、そもそも、上記のダイアログが出ないで、直接

のように、テーブルの中身が見れる。そこで、テーブル(今回は一番上のaccess_view)を選んで、「次へ」をクリックすると、

となるので、「完了」する。

ここまですると、さっきのダイアログ

の接続名に、今作ったものが入ってきている。そこであとは、OKをクリック。

のように、再度データベースやユーザー、パスワードを設定する画面がでてくることもある。適切に設定すると

のようにピボットテーブル画面になるので、あとは

のようなかんじで作る。

■次回から

Excelを落としたとき、あたらしくピボットテーブルを作る場合は

のダイアログ設定まではおなじ。ここで、「接続の選択」をクリックすると

のように、今作ったビューのODBCが作成されているので、それを利用する。