先日筆者の自宅においで頂いた、オーディオマニアの友人Kさんの家にお邪魔した、ハイレゾの音質を楽しんでおられ、名前はKさんと言います。中々オーディオ造形も深く、音楽も大変幅広くお聴きになっている様である、音質はなるべく誰もが聴きやすい音を目指しておられるという方であります。

以前自宅に来られた時に、お使いのKORG Nu1をお貸し頂き、DACとプリを堪能しましたが、当社は大人しい音色と思い聴いていたが、馴染むに連れこの音は只者でない事が明らかになる、エヴァンスのピアノ演奏の独特のアタックのトリオのベースのキレ等心地よく聴こえる。但し価格が法外である。しかし余裕のある方にはKORG Nu 1 1BIT DSDをお勧めする、何故かそれは新世代真空管「Nutube」を搭載し、温かみのあるサウンドが特徴のUSB-DAC/ADC+プリアンプも備わり真空管独特の感じも得られるのが特徴である。

尚この真空管の特殊機能は以前にも詳細させて頂いた方式の物が使われているようです。弦楽器演奏にはその力が発揮させれれるようである。

Kさん曰く、近年Kさん宅で最良の組み合わせ。KORG Nu1とフォーカル アキュフェーズ も ジェフローランドも 敵わなかった。と言われています、都内にお住まいのKさん宅は閑静なところに住んでおられる。一度でも都内に住むと解るが、交通機関の充実と利便性は一度は「お江戸」住まいをしなければ理解できないのであろう。昔は筆者も人形町で一人暮らしの経験もある。

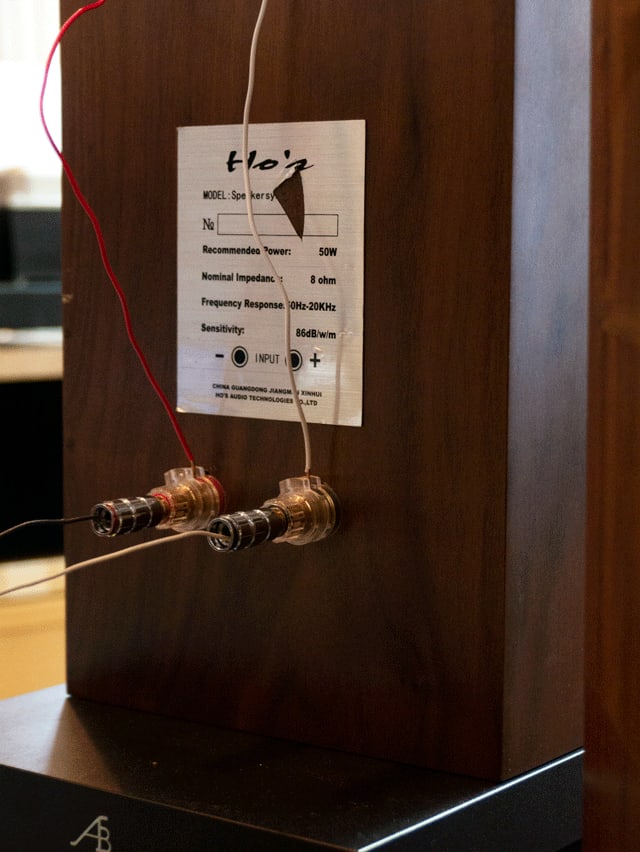

ご使用のFYNE AUDIO F500裏側を覗くとバナナプラグ対応もしっかりした部品が装着されている、音質は違うが、良い意味でJBLのスピーカーの表現に似て音が前に出てくるような感じがします。物理的に音の距離が近くで鳴っているような雰囲気であった。

目の前に音の粒があって輪郭を追えるような感じではなく音の中に自分が入っているような感覚です。タンノイとこの辺りは違った音作りである。

オーディオ部屋は2階にあり、一見都内にしては広い居間風の部屋でした。FYNE AUDIO F500のスピーカーをお使いになっておられ、最近やっと広域のキツさが聴き易くなったといわれる、早速聴かせていただく、KORG Nu1のプリ付きのDACの真空管操作ボタンをオンに試聴する、基本的にはF500はタンノイの音質によく似た感じもしている、購入し新しい為、エージングが短く多少の高域のきつ目の音が気になる部分もあったが弦楽器は、まだ少し滑らかさが必要ではある様に思うが、ピアノは良く鳴る状態である。今後とエージングが進めば良い音となるでしょう。

Kさんが以前自宅に来られた時にDS-DAC-10Rあるのでよければ使わないかと言われ、筆者はRME USB オーディオインターフェイスを使っていましたが、衣服に引っ掛け床に落として破損させいたので有り難く承った、KORGの音質は意外と大人しく素直な音作りをしていると思う。

少し大げさに言えば大人の風格を揃えた奥深さの片鱗を感ずる所も見受ける、質の良いアンプとの組み合わせで期待は出来ると思う。

Macでのハイレゾ音質はOSが進むほど良くなると言われるが、筆者には余り感じなかった様に思う。

早速格安でお譲りしていただきました。意外とずっしりした個体で重量があるDS-DAC-10R。録音/再生ともにDSDで5.6MHz、2.8MHz、PCMで最大192kHz/24bitのフォーマットに対応するUSB-DACです。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備しています。

左のノブは操作により色が変わり、綺麗な色の変化が楽しめる、つまみはイヤホンのボリュームであった。

但し色々の資料によりますと現在のDACは新製品が発売され一番新しい機種が音質は一番良いと言われていますが、本製品は若干古い物で最新と物と比べ少々の不安はあったが、流石日本製品で品評する諸氏も未だ絶賛しているようです。

操作も簡単で「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。特徴は録音/再生とも、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。

一番の特徴はレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備している点です、と説明されています。写真右端子部分。

DS-DAC-10Rをじっくり観察しますと、作りは実に丁寧な仕事ぶりで、日本人が作ったとてもしっかりした頑丈な作りが伝わる、ずっしりした重量もあり部品もしっかりした物を厳選して作られている様に思える、筆者は趣味で水槽を手入れをしているが、ご存知の方も良く承知「アクアデザインアマノ」の製品と同じ匂いを嗅いだ感があった。USBにて接続するので電源スイッチはありません。

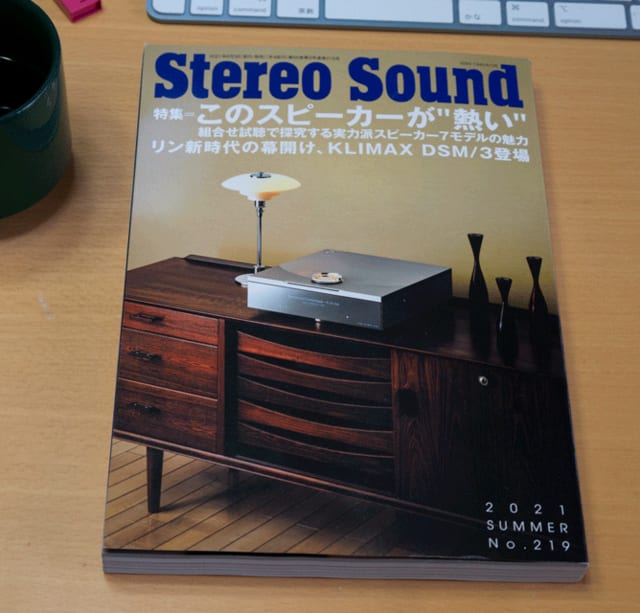

Kさん宅で聞く限りは、実に聴きやすい大人の音が聴けるように感じ。16時過ぎにはKさん宅を後にした。帰り際にステレオサウンド誌2021夏号をいただく、Kさん曰く、間違えて2冊購入したので、一冊ありがたく頂戴しました。

翌日早速KORG ( コルグ ) / DS-DAC-10R USB-DACを開きセットする、先ずはiMacにアプリの「AudioGate 4」をインストールして、OKです。

早速試聴となりますが、筆者の好きな「アニー・フィッシャー(Annie Fischer)ディナ・ウゴルスカヤ(Dina Ugorskaja)のピアニストのベートーヴェン: 後期ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 op.109」をCDからリッピングして同じ条件で準備し、試聴開始する、気分は大変スリリングな試聴でした。

ここで敢えて記事にしたのは、オーディオ情報によるとDACはなるべく最新のシステム導入が音質は良いとされているようですが、そのような意味では発売して期間が過ぎているが、視聴する限り上質な音源が得られる、リッピングしても音質は変わらず流石日本のメーカーが丹念に作り上げたモノづくりの良さが滲み出ている製品のように思えた。

昔はパワーアンプの上質なものは重量で買えと言われたが、見た目より重量があり持ち上げると総重量感に安心するのであった。

勿論好きなコーヒーを淹れ熱いうちに頂く、アニー・フィッシャーの弾くベートーヴェンはピアノの音が深くいかにも憂いているようにも聴こえる。

勿論色々問題がありマイナーはチューニングを終えたLS3/5aで視聴する、問題は後期のピアノ・ソナタ集を比べるなども神も許さないのかもしれないが試したい欲求が強かった。

お二方のピアノ演奏を聴き、KORG/DS-DAC-10Rの音質は極めて高度な音が聴ける、一見はおとなしそうな感じに聴こえるが、特にフォルテのピアノの腰のある音、ピアニッシモの囁きのある微妙な音もトレースし音楽を楽しませるところはしっかり継承しているように思えた、一言で言えば大人の音がする。完成度は可也高いように思えた。

RMEのDACの音は知らないが、オーディオインターフェイスと比べると、KORGの音は癖がないように感じた落ち着きのある音に感じる、記憶によるとRMEの音質も優れていたが長く聴くと高域に幾分ヒストリックな癖の様に感じる音がしていた様に思われます。

但しギター楽器演奏等も楽しめるインターフェイスの能力も面白い処であろう。

先ずはブダペスト出身のアニー・フィッシャー(Annie Fischer, 1914年7月5日 - 1995年4月10日)はハンガリーのピアニスト。

1914年7月5日、ブダペスト生まれのピアニスト。1995年4月10日、同地にて没。8歳の頃から神童ぶりを発揮、ブダペスト音楽アカデミーでアルノルド・セーケイとエルネスト・フォン・ドホナーニに師事する。33年、リスト・ピアノ・コンクールで1位に輝く。第二次大戦中はスウェーデンに住んだが、46年にはブダペストに戻り、そこを本拠に世界各地で演奏活動を展開する傍ら、母校でも教鞭をとった。

1980年、日本音楽コンクールの審査員として招かれ初来日し、以来しばしば来日して、聴く者の心を暖かく包み込み、忘れえぬ感動を刻む演奏を聴かせた。

EMI Recordings / アニー・フィッシャー旧EMI録音集より抜粋

Disc4-5

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集

・第8番ハ短調 Op.13『悲愴』

・第14番嬰ハ短調 Op.27-2『月光』

・第18番変ホ長調 Op.31-3

・第24番嬰ヘ長調 Op.78『テレーゼ』

・第21番ハ長調 Op.53『ワルトシュタイン』

・第30番ホ長調 Op.109

・第32番ハ短調 Op.111

録音:1957-1961年

ベートーヴェンは力強く颯爽とした快演。ベートーヴェンのピアノソナタ全集は数多いが、全て良い演奏のみという物は無い様に思う。例えばベートーヴェンのスコアにスタッカート指示があれば普通はその通り演奏する。しかしシュナーベルはその箇所をペダルを使ってレガートに弾いた。確かにその方が良く聴こえる。同様にバックハウスならでは、ケンプならではの良い演奏がある。フィッシャーの全集は、それら先人のエッセンスを凝縮させた様に感じる。従って数少ない、良い演奏のみの全集だと言える。特に後期ピアノ・ソナタは感銘を受ける。

一方ディナ・ウゴルスカヤ(Dina Ugorskaja)奇才アナトール・ウゴルスキの愛娘にして、才気溢れるピアニストとして注目されているディーナ・ウゴルスカヤの、ベートーヴェンの後期ピアノ・ソナタ集第2弾!

前回ピアノ・ソナタ第29番『ハンマークラヴィーア』は『ハンマークラヴィーア・ソナタ』と第32番を収録し、知的かつ柔軟性に富んだ音楽を聴かせてくれました。今回も理性と感情が混在する後期ピアノ・ソナタ群を見事に表現しています。公私ともに深いスランプに陥っていた時期に書かれた第27番、そして中期と後期との間に書かれた第28番は、孤高の世界へ向かうベートーヴェンの心境が静かに表現されています。そして最晩年の深淵なる世界が広がる第30&31番。特有の美しい旋律がウゴルスカヤの繊細なタッチで天上的な音楽を描き出します。最後に神が与えたピアノ・ソナタのように聴こえる・・・・

ベートーヴェン:後期ピアノ・ソナタ集 Vol.2

ピアノ・ソナタ第27番ホ短調 Op.90

ピアノ・ソナタ第28番イ長調 Op.101

ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 Op.109

ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 Op.110

【演奏】

ディーナ・ウゴルスカヤ(ピアノ)

【録音】

2013年4月&5月、バイエルン放送スタジオ2(ミュンヘン)

ディーナ・ウゴルスカヤのベートーヴェン第2弾!

以前聴いたディナ・ウゴルスカヤのバッハは大変気に入り好きなベートーヴェンの後期ピアノ・ソナタ集。悪いはずはなかろう、素晴らしい演奏です。ディーナ・ウゴルスカヤが弾いたベートーヴェンの後期のピアノ・ソナタ集。第1巻は、4楽章の大作「ハンマークラヴィーア」と、最後のピアノ・ソナタとなった「第32番」で、知的でインスピレーションに満ちたベートーヴェンを披露しています。

ベートーヴェン: 後期ピアノ・ソナタ集 - 「ハンマークラヴィア」 他 (Beethoven: Piano Sonatas Op.106 Hammerklavier & Op.111 / Dina Ugorskaja)

ベートーヴェン:後期ピアノ・ソナタ集 Vol.1

ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 Op.106 《ハンマークラヴィーア》

ピアノ・ソナタ第32番ハ短調 Op.111

【演奏】

ディーナ・ウゴルスカヤ(ピアノ)

【録音】

2011年11月、バイエルン放送スタジオ2(ミュンヘン)

ディーナ・ウゴルスカヤが後世に残した作品の特にベートーヴェン: 後期ピアノ・ソナタ集の演奏を残すて頂いた事は、神に感謝すべきであろう。

我が家の庭に、この時期には珍しくバラの花の開花、ホットするひとときであろう、季節も急に秋らしい様相に変化する、明日も寒そうな感じで、北方は初雪の便りもきかれる。季節の変わり目には体調を整えてください。

勿論ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 Op.106 《ハンマークラヴィーア》も当然リッピングした、久々に聴くベートーヴェン: 後期ピアノ・ソナタ集は良い演奏であった。確かに以前のRMEの音質もリアルで素晴らしい音がしたが、KORGの音質は少し控えめな大人の音が聴ける感じもする、しかしジャズなど聴けばそれなりにパンチの効いた音で安心して聴ける良いDACである。

最後に「ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 op.109」ピアノソナタ第30番を一度聴けば本当にベートーヴェンのピアノソナタなのという思いが溢れるでしょう。なぜならこの作品にはとびっきりの「優しさ」と、あふれる「愛情」が込められているからです。ベートーヴェンはこの作品をある少女に献呈しています。

改めて聴けば解るが、ケンプのソナタは矢張り格が違った、全て解る音楽とは実に恐ろしい、これは装置の違いでは無いのである。最新の楽器の違いで勿論音は違うがそれ以前に演奏の違いに驚いています。

やはりこの世界は上には上があると染み染み感じた瞬間でもあり、録音の良し悪しは全く関係なく、すなわち良い演奏が良い音と思う次第である。

この作品がこれほど明るいのは、ベートーヴェンが精神的に高揚していたからだと思われます。不遇の時期から抜け出し、自分の好きな音楽がまた作曲できる喜びがあったのでしょう。また献呈が少女ということで、彼の純真な面も曲に現れていると思えます。

結論から申し上げると、締めとして最後にヴィルヘルム・ケンプ(Wilhelm Kempff)の演奏を聴くと何故かホットしたりケンプの暖かさを感じる、彼を超えるピアニストは未だいないようにも思う。益々懐古的になっていく・・・。

一般的には絶対に外せないオーソリティがあります。ベートーヴェンのソナタの場合、バックハウ ス「鍵盤の獅子王(Lion of the keyboard)」と言われる演奏がそれに当たるのではないでしょうか。筆者はこの二人を比べ思うがヴィルヘルム・ケンプの30番の出だしも非常にさらっとしています。どこか楽しげだとすら言えるほど、後期の作品という構えはありま せん。弾くこと自体が喜びなのでしょうか、でもこの曲は本来こういう曲なのかもしれません。右手の強い音が大変くっきりとしています。

ベートーヴェンのソナタ第30番ホ長調の試聴だけでも3時間程の時間が経過する、とかく新しい装置の試聴は興味をそそりますジャンルも替えて楽しみます。

しばらくKORGを音楽全体を楽しんでみることにする、ブラボー!