昨日友人から連絡あり、少し遠いが千葉の金谷港近くにある香豆珈琲(コウズコーヒー)、美味しい珈琲を飲みに行かない?のお誘いがあり、行く事にした。

最近何故か出不精になってしまい、あれだけ好きな海釣りも全く出撃していない、昔は毎週の如く内房、外房と通っていたが、最近全くのご無沙汰である。暫く観光以外での千葉の海辺は久しぶりである。

金谷沖は、油のの乗った居付きの金アジが有名で、金谷付近の食堂は金アジのアジフライ定食が有名である、あと夏場に採れる房総ビワが有名である。

香豆珈琲は一度友人から土産で頂いた、焙煎された珈琲豆は美味しかった記憶が残っている。

その豆を如何に美味しく淹れて飲ませるのか興味もあり朝10時頃に出かける、16号外回りが意外と混雑している、千葉北からは高速で久しぶりの渋滞の中の運転ですが、意外と時間が経過したが千葉北インターに辿り着く、あとは高速に乗りスイスイである。

久しぶりの内房の海岸である、海の色も透明度も程よく綺麗である。

昔は君津までしか高速はなかったが最近は館山まで開通しているのは何度も通っている。今回は君津で高速は下車しか良いなれた16号を金谷に向かう、途中は馴染みある風景を思いだしながら快適に走った、2時間程にて金谷に到着する。

フェリーが停泊中であり、懐かしい風景である。海の青さは海色を見ればわかるが、かなり澄んだ色をしている、若干波気が強い。

今後は夏休みも始まり、コロナ禍の影響で海の家等閉鎖が続いたが今年は久しぶりに海沿いは相当混み合うのだろう。

場所の詳細が不明なので友人に連絡して案内を受ける、少し分かりにくい場所にあり、HPも探さず名前の登録で行ったために、詳細は解らなかった。HPはあるのでから情報は早めに目を通さなければならない。HPには詳しく動画で道案内が掲載されいた。

お店側では築130年の古民家をリノベーションし、その木材をできる限り再利用し改装した木のぬくもりを感じるお店です。

落ち着きのある空間でほっと一息、美味しい珈琲のいただけるとのコメントが記してあった。

マスターは昔、柏に住まれていたそうである。筆者好みのお店の作りで、中々善い雰囲気がある。早速お店の中に入り、カウンター席に落ち着く、中央に暖炉があり冬は暖炉を燃やしているそうで、暖炉の暖かな部屋での珈琲はまた格別であろう。

お断りして撮影させて頂いたのですが、アンチョコに撮ってみたが仕上がりは先ず先ずアンテークな感じも出てる様子である。古民家の作りには良い感じです。

早速温かい珈琲(ブレンド)を頂く、興味を持った事はネルの一人前のネットで淹れる方式は面白い。ゆっくり淹れて頂いたコーヒーを先ずは香りから、温度も丁度飲み頃の温度に入れて頂く珈琲は実に美味かった。

勿論暖炉は。ただ今夏場は休憩中だそうです・・・・。

それと筆者は思うに美味しいコーヒーの淹れ方は肝は淹れる温度が肝心で、お抹茶のように淹れる前に釜の中に水をたしお湯を組若干湯冷しで覚まし、適温で淹れるコーヒーが香りも良く美味いのです。それと香豆珈琲は井戸水を利用していることも旨さに訳がある様です。

そういえば昔家を建てる時は必ず井戸を掘り水を確保してからの生活で、その水を保健所に行って調べていただき飲み水として使っていたのが日本方式である。

現在のスタッフで、右がマスターです、人付き合いは良さそうなマスターです。

尚マスターに美味しいコーヒーの淹れ方について筆者の茶越しネットで細かな粉と豆の皮を取り除く方法を尋ねると、「香豆珈琲」では渋み苦味を和らげるための、その行動を儀式と言っているらしい・・・・(笑)。次はお一人用のネルの珈琲越しを売って頂こう・・・

後で解った事は営業日は金曜日・土曜日・日曜日・祝日と表示してあったが、火曜日営業していたのは不思議だ。尋ねるとHPの修正がまだしてなく、現在は、土・日・月・火の週4日営業だそうです。因みに住所下記に掲載します。

香豆珈琲(コウズコーヒー)

〒299-1861 千葉県富津市金谷3867 TEL:0439-29-7753

駐車場:店舗前3台/近くの契約駐車場へ20台駐車可能です。

駐車場:店舗前3台/近くの契約駐車場へ20台駐車可能です。

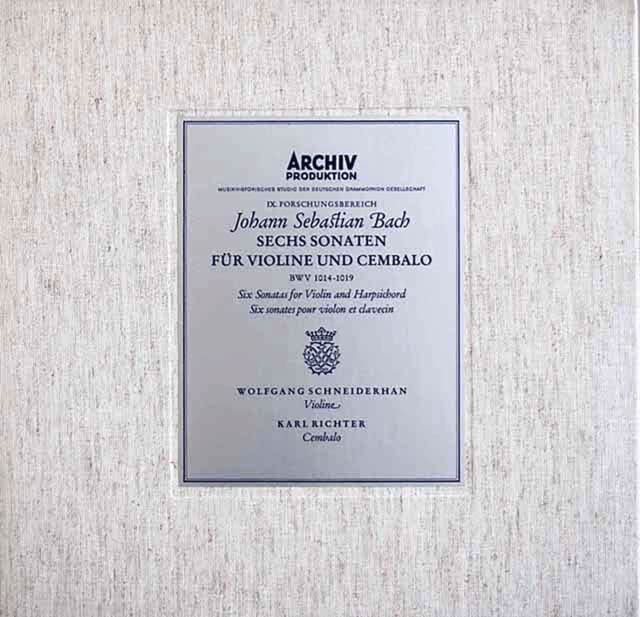

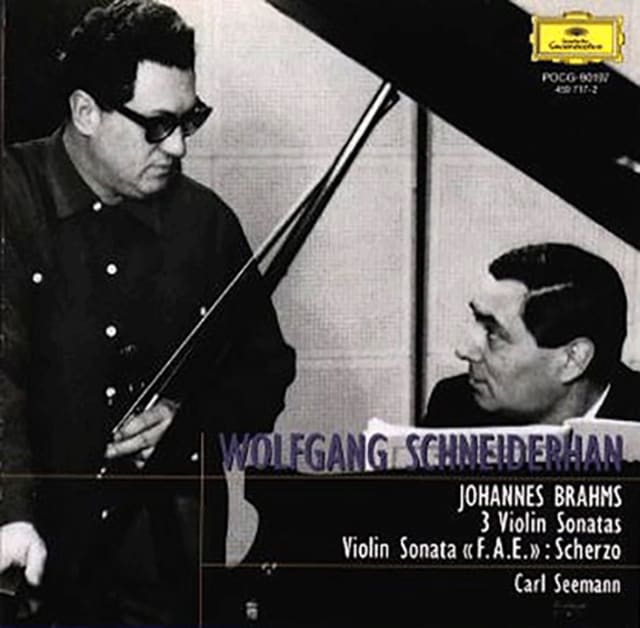

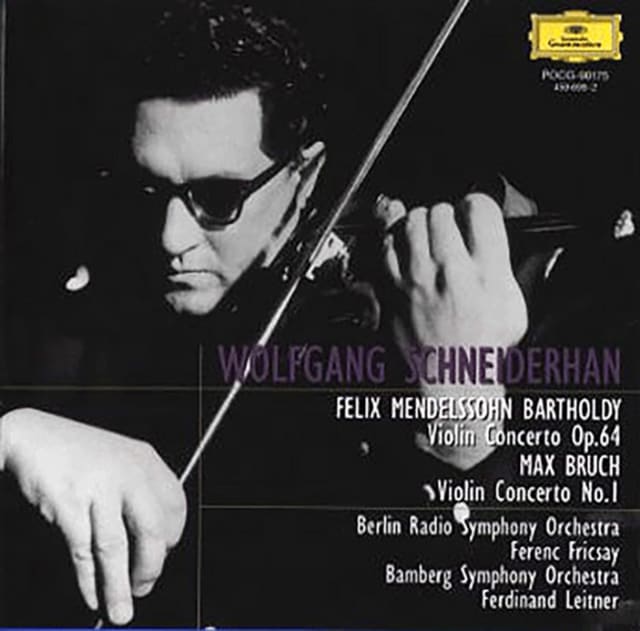

不満は音楽装置があまりにもチープで余り良くない、天井も高いし音響効果は良いと感じたが・・・

上質な囁くような歌声のカンタータでも流せば、素敵な空間のが仕上がるのかもしれない等如何にも天井から歌声が聴こえる様を想像するも楽しい。

冬の暖房の用意の為、薪を集め出しているそうです、相当の数の薪が必要になると言いてました。お客さまは何時も大勢来ていただけると言ってました。

そして友人と金谷近辺を徘徊して夕方の渋滞を回避のため少し早めに、金谷を後にした、

お土産の枇杷ゼリーを購入し途中昔良く行った竹岡ラーメンを頂きながらふと、忘れ物に気が付く香豆珈琲の珈琲豆を買い忘れてしまった、次に来た時這忘れない様にしようと・・・そして帰路に着いた。帰りは1時間30分ほどで自宅に到着した。

その気になれば、この程度のプチ遠出も楽しいものかも知れない。

しかしプチ遠出はやはり疲れる、夕食後はそのまま就寝。

実は明け方の番組に興味が湧いた、以前の番組の再放送である昨年の4月23日 土曜 5:00 -5:55 BS朝日スペイン編 天上の声 エスコラニア少年聖歌隊バルセロナの北西に位置し、スペイン語で“のこぎり山”を意味する巨大な岩山・モンセラット。「ヨーロッパ最古の少年聖歌隊の歌声が、聖なる山にこだまする」。

バルセロナの北西にあるモンセラット。天地創造を思わせるこの地には天使たちの歌声が響く。エスコラニア少年聖歌隊。彼らは寮生活を行いながら音楽を学び、大聖堂で歌声を響かせる。そんな彼らの生活を紹介する。

時間の流れの中で、人間が地球上のさまざまな土地に刻み続けてきた足跡、伝統、文化の中からテーマを決め、「旅」の形で追っていくシリーズ。ただ単に美しい映像の集大成ではなく、その土地を一つの空間としてとらえ、そこに生活する人々の精神的なライフスタイル、伝統・文化が成立するに至った経緯などを深く追求していく。毎回テーマに沿って美しい惑星の魅力を紹介する。

天上の声 エスコラニア少年聖歌隊スペイン・カタルーニャ地方、バルセロナの北西およそ60キロに位置するモンセラット。

ここは1000年前より多くの巡礼者を迎え入れてきたキリスト教の聖地。そしてヨーロッパ最古といわれるエスコラニア少年聖歌隊が、今なお天使の歌声を響かせる地でもある。

ここは1000年前より多くの巡礼者を迎え入れてきたキリスト教の聖地。そしてヨーロッパ最古といわれるエスコラニア少年聖歌隊が、今なお天使の歌声を響かせる地でもある。

今回のDEEP Planetでは、数奇な運命に翻弄されながらもスペインの人々にとって心の拠りどころとなっているモンセラットとエスコラニア少年聖歌隊を描いていく。スペイン第2の都市、バルセロナ。カタルーニャ地方の中心として栄えてきたこの地では、過去に多くのアーティストが輩出された。サグラダ・ファミリア聖堂 で知られるアントニ・ガウディもその一人である。そんな彼が創造の源として度々訪れたのがモンセラット。標高 1235メートルの山の中腹にしがみつくように修道院がたたずみ、そこから見える風景はまさに神が創った雲上の世界だ。

特に有名な、今も黒いマリア像を礼拝しようと、各国の人達が列をなしています。

礼拝の列に並んでいると、黒いスカーフをかぶった年配の女性が涙を流しながら、一心に祈っています。その熱心な姿を見て、奇跡が起こるとは言わずとも、祈りながら新たな希望を見出すことができるような気がしてきました。

撮影禁止ではないので、ほとんどの人が黒いマリア像とともに写真を撮っているそうです。大変有難い黒いマリア像なんでしょうね!

ここに祭られている黒いマリア像は、かつてナポレオン軍の侵攻にあい、修道院が破壊された時も、この像だけは秘密の洞窟に隠され守られてきた。現在の建物の再建にはガウディも参加し、神々しい姿を今にとどめている。

そんなモンセラットの絶景と貴重な建築物、そして彫刻の数々を神父の話を交えながらじっくり紹介する。

この修道院に附属して建てられたエスコラニア音楽院では、現在、厳しい試験を通過した40名の少年たちが音楽を学んでいる。番組では、そんな少年たちの普段は見られない寮生活を取材。現代音楽教育の基礎はここにあるとまでいわれる独特の授業風景から、リクリエーションの様子までを紹介する。

少年たちは歌は勿論楽器は鍵盤楽器に後一つは自分の好きな楽器を選び懇切丁寧に教えているそうです、このような教育は日本も見習うべきですね。

また大聖堂では、毎日午後1時と7時にミサが行なわれている。ミサでは、少年たちの歌声を欠かせることができない。世界各国でも公演を行なうエスコラニア少年聖歌隊の澄み切った歌声は、まさに天使の響き。彼らのミサに向かうまでの一部始終を紹介するとともに、大聖堂に響き渡る感動の歌声にじっくり耳を傾ける。

今朝そういえば最近音楽全体を思うことが多くクラシックを色々と聴いていて、行き詰まると、ウィーン少年合唱団に戻ってくる。

ウィーン少年合唱団はまるで天使の歌声か・・・・?昨夜テレビで聴いたエスコラニア少年聖歌隊の声を思い出しながら定番中の定番と云われるヘルムート・フロシャウアー指揮のウィーン少年合唱団を聴く。

ヘルムート・フロシャウアー(Helmut Froschauer)1933年9月22日生まれ、墺・ウィーン出身の指揮者。本名はヘルムート・エミル・フロシャウアー。ウィーン少年合唱団にて音楽を学び、ウィーン音楽院ではピアノ、ホルン、作曲のほか、ハンス・スワロフスキーに指揮法を習う。53年から65年までウィーン少年合唱団の指揮者を務め、ウィーン国立歌劇場の合唱指揮者に。60年代前半にはウィーン響とディズニー映画の音楽も担当。92年から西部ドイツ放送協会の合唱監督、97年からケルン放送管の首席指揮者にも就く。また、ウィーン楽友協会合唱団、ブレゲンツ音楽祭、ザルツブルク音楽祭などでも合唱団を指揮し、独合唱界の重鎮として活躍。2019年8月18日に死去。85歳没。

長くウィーン国立歌劇場の合唱指揮者を務めたヘルムート・フロシャウアー(Helmuth Froschauer)が亡くなった。85歳だった。ウィーン少年合唱団出身で、1968年から1991年までウィーン国立歌劇場の合唱指揮者を務め、そのかたわら、ウィーン楽友協会合唱団、ブレゲンツ音楽祭、ザルツブルク音楽祭などでも合唱団を指揮するなど、ドイツ合唱界の重鎮の一人だった。

1933年、ウィーンの生まれ。少年合唱団の後、ウィーン音楽院でピアノ、ホルン、作曲を学び、ハンス・スワロフスキーから指揮法を学んだ。1953年から1965年まで古巣のウィーン少年合唱団の指揮者を務めた後、ウィーン国立歌劇場に。1992年からは西部ドイツ放送協会(WDR)の合唱監督。その後、1997年から2003年までケルン放送管弦楽団(WDR Rundfunkorchester Köln)の首席指揮者を務めた。

The Vienna Choir Boys Sing Johann Strauss Waltzes and Polkas

1.An der schönen blauen Donau (Waltzer, op. 314)

2.Bitte schön (Polka francaise, op. 372)

3.Geschichten aus dem Wienerwald (Walzer, op. 325)

4.Sängerslust (Polka francaise, op. 328)

5.Rosen aus dem Süden (Walzer, op. 388)

6.Vergnügungszug (Schnell-Polka, op. 281)

7.Unter Donner und Blitz, Op. 324

8.Kaiser-Walzer, op. 437

9.Leichtes Blut (Schnell-Polka, op. 319)

10.Wiener Blut (Walzer, op. 354)

ウィーン少年合唱団の十八番といえるウィンナ・ワルツ集。少年合唱団によるウィンナ・ワルツは世俗の垢が洗い流されて、ウィーン少年合唱団の創立は1498年。巨匠トスカニーニが彼らのコーラスを評して《天使の歌声》と命名したことでも有名で、世界の数ある少年(少女)合唱団の中でも抜群の人気と実力を誇っている。10歳から14歳の約100名のメンバーは全員アウガルテン宮殿で全寮制の生活をし、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーという合唱団にゆかりのある作曲家の名がついた4つのグループに分かれて活動。ウィーン国立歌劇場でのオペラにも数多く出演し、ウィーン・フィルともしばしば共演。メンバーは宮廷音楽家としての伝統を受け継ぎ、制度となっている宮廷礼拝堂での勤務も重要な役目の一つ。

清純な透明度を保った美しい音楽に変貌を遂げている。これこそ正に浄化できる音楽とも言える、他では得られない味わいだ確かに、これは最大の癒しの音楽の境地である。

今年も初物の蒲郡ハウスみかん、酸味も程よく美味しい事に、ブラボー!