台風の影響によりにより猛暑も一旦過ごしやすい気温になる、関東地方は雨も少なめで、熱帯低気圧は通過する様である。

筆者が人生一番最初に知った音楽家、嵐の日に生まれたとされる、勿論ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)。

この何処か怖そうな顔は印象的でした。子供(小学生1年生の頃)の頃母親が誕生日プレゼントとして頂いた本でした、読んでいて全体的に暗い一生で終わるような描き方のように記憶するが、金銭的に恵まれず相当苦労したと書かれていた様に記憶する蓄音機で交響曲第5番があり聴いたが最初のフレーズは印象的でした第一楽章ばかりを聴いた記憶が残る。

後で知ったが彼は相当の珈琲好きで自分で毎朝10粒の珈琲豆を挽いて淹れて珈琲を楽しんだと記録にも記載されているそうである。

当時からピアノ曲は名曲で。『エリーゼのために』のタイトルは後で間違いと知った『テレーゼのために』だったのだ、ベートーベン自身の字が汚すぎたために『エリーゼ』と伝わったというのです。実は、『エリーゼのために』の楽譜は、1810年にベートーベンにピアノを教わっていたテレーゼ・マルファッティという女性だったそうです。楽譜はベートーベンからプレゼントされたものだと言われています。

勿論全曲は中学生になってから聴くが、小学生にも冒頭のワンフレーズは皆さんよく知っていた。後は交響曲5番「運命」も子供心にも、よく知った冒頭のワンフレーズであり、指揮者オーケストラメンバーの選別は大人になってからの話である。勿論バッハはG線上のアリアであろうが、ベートーベンのワンフレーズが馴染んでいた様である。勿論今の聴いているので60年近く聴き続けているが何故か飽きないことは不思議である。

確かに幼少の頃は親父の膝に座り手回しの蓄音機で軽音楽、ボレロ、カルメン、アルルの女等は聴いたが当時は作曲したのは?楽団名は等の全く知るよしもなかった頃である、但し78回転の蓄音機は今も記憶に残り実家に帰ればレコード共に物置に放置してあると思う。

当時、39歳のベートーベンは18歳のテレーゼに恋をしていました。ラブレターを送り、プロポーズまでしたといいます。しかし、結果はふられてしまい、テレーゼは別の男性と結婚しました。等の事実は随分後日に知った記憶は実に曖昧な世界である。

あとは今だに感じつことは弦楽器より鍵盤楽器の作品が多いことも特徴である。先日筆者のパワーアンプSV-501SEの真空管「Zaika5300」なる300Bの共通管を仕込み聴いているが久しぶりにPSVANE300Bに交換して聴いてみたが、聴くうちに徐々に腹が立ってっくる、音楽全体に霞がかかった様にボケた音がする、ピントの合ってない写真の様である、このような酷い音が鳴っていたと改めて疑った300Bの真空管だなんて・・・筆者の耳がこの後この音に拒絶するのである。

以前筆者に是非Western Electric-300Bを聴きなさいと忠告頂いたので事があり、勿論Western Electricでの視聴は高額のため諦めていたとことに、昔読んだ記事のうろ覚えの内容を思い出し購入した「Zaika5300」なる真空管には再度驚きの再発見でもある。真空管内部を見ると細かな作りで見た目は2A3に似た構造になっている様である。記事内容にはWE300より優れているという評価が掲載された記事が印象的である。

ともあれ現行での販売の300Bとは何が次元が違う真空管であった。現在は貴重な「Zaika5300」は大切に使って行きたい。

この真空管「Zaika5300」を仕入れる前はバランスの良かったサブシステム、LS3/5aに真空管アンプLUX、A-3500が断然音のバランスが良く聴こえた。バランスの良い機材で音楽を長く聴くも疲れなく何時迄も聴き続けたくなる。

それが一本の真空管で見事にワイドレンジの音楽を体験すると圧倒的にタンノイの魅力に取り憑いてしまう、豊かな低音はLS3/5aでは限界がある。

但しこのサブシステムは常に平均した音色は他の装置では体験できない、長く聴いても疲れない音色は流石BBCのモニターと言われる事は伊達ではあるまい。

話を戻しルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61は、1806年に作曲されました。

ベートーヴェンが作曲した唯一の「完成した」ヴァイオリン協奏曲でもあり、ベートーヴェンの中期を代表する作品としても知られています。

ベートーヴェンが作曲した唯一の「完成した」ヴァイオリン協奏曲でもあり、ベートーヴェンの中期を代表する作品としても知られています。

「ヴァイオリン協奏曲の王者」と呼ばれた、メンデルスゾーン・ブラームスの作品と共に「三大ヴァイオリン協奏曲」とも呼ばれる作品です。曲調はベートーヴェンの穏やかな部分が溢れており幸福感に包まれるような音楽です。ベートーヴェンのヴァイオリンと管弦楽のための作品は合計4曲あり、他には2曲の小作品「ロマンス(作品40および作品50)」と未完の協奏曲があります。1804年からの10年間は、交響曲第3番(英雄)をはじめとする6つの交響曲やピアノ、ヴァイオリンの優れた協奏曲を次々と作曲しています。特に1806~08年は「傑作の森」と呼ばれています。

1802年の「ハイリゲンシュタットの遺書」の頃の絶望的状態から蘇ったベートーヴェンが次々と名作を生み出した時期です。ここではベートーヴェン「ヴァイオリン協奏曲」の紹介をしたいと思います。

冒頭、ティンパニだけがトントントントン、とニ音でリズムを刻んで始まります。こんな内容の曲は他にはなく、異様なまでの開始です。ティンパニから始まる曲には、ほかにハイドンのシンフォニー第103番〝太鼓連打〟がありますが、そのロールは曲想にはあまり関係がありません。しかし、この曲では、その連打が曲を通して構成要素の根幹を成しています。まさに、〝運命〟やピアノ・コンチェルト第4番と同じように、同音連打から世界が広がっていくのです。それはこの時期のベートーヴェンが取り組んだ壮大な実験だったのでしょう。

ティンパニの連打に続くのは木管のやわらかな合奏です。いつになったらガツンとくるのか、焦らされている感じがします。ほどなく、力強い総奏がきますが、第2主題もまた木管による穏やかな提示です。オーケストラが簡素ながら雄大に序奏部を結ぶと、いよいよヴァイオリン・ソロの登場です。独奏ヴァイオリンも、冒頭のティンパニ連打のリズムを刻みつつ、第1主題、第2主題を繰り返しつつ、展開していきます。中間部でのオーケストラの総奏はさすがの迫力ですが、再びヴァイオリンが冒頭と同じ上行音型で帰ってくると、影のある展開部に入っていきます。矢張りベートーヴェンの歌は実に優しいのである。

ティンパニと低弦が刻むリズムが遠雷のように響くなか、哀愁を漂わせながら歌うヴァイオリンは聴きどころです。この奥深い味わいは確かに、一度聴いただけでは分からないかもしれません。

ベートーヴェンはピアニストの名手として知られていますが、弦楽器の演奏は得意ではありませんでした。弦楽器の中では、ヴィオラを好んでいたと言われています。ベートーヴェンのピアノ曲は自分でも弾くために作曲されていましたが、ヴァイオリン協奏曲はそうではありませんでした。

友人でヴァイオリニストでもあったフランツ・クレメントの依頼により作曲されました。クレメントは、アン・デア・ウィーン劇場のコンサートマスターを務めていた名ヴァイオリニストでした。自筆譜には「クレメントのためにクレメンツァ(慈悲)をもって作曲」というジョークが残されています。

このことからもベートーヴェンが冗談好きであったことが推測できますね。今では歴史的傑作として評価されている作品ですが、初演は失敗に終わったそうです。それは当時の人々にとって「前代未聞の協奏曲」だったことが大きな要因だったと言われています。

まずは曲が長すぎることです。第1楽章だけで20分を越え、全部で45分ほどの大作です。また当時のヴァイオリン協奏曲は「ヴァイオリンが主役」なのが普通でしたが、この作品はオーケストラのみで演奏される箇所が多くあります。またティンパニ独奏で始まることも斬新でした。

結局ベートーヴェンの生きている間にはこの作品に人気は高まらず、初演後は40年の間に数回しか演奏されなかったそうです。その後亡くなった後に徐々に認められはじめ、19世紀後半には最も人気のあるヴァイオリン協奏曲として定着しました。

以前にも紹介はしましたが日本名:アラベラ・美歩・シュタインバッハー(Arabella Miho Steinbacher) 1981年11月14日- は、ドイツのバイオリニスト。彼女のヴァイオリン演奏が好きで今回CDを購入しました。

ミュンヘンでドイツ人の父親と日本人の母親との間に生まれた。バイオリンを始めたのは3歳からで、9歳時にはミュンヘン音楽大学にてアナ・チュマチェンコのもとで学んだ。ドロシー・ディレイやイヴリー・ギトリスにも師事した経歴を持つ。2000年にハノーファーで開催されたヨーゼフ・ヨアヒム・ヴァイオリン・コンクールで入賞、翌年にはバイエルン州より奨学金を授与された。

アラベラ・美歩・シュタインバッハーは、現在世界の第一線で活躍中のヴァイオリニストだ。その歩みは、すこぶる順調に思える。

使用楽器: 日本音楽財団より貸与されている1716年製ストラディヴァリウス「Booth」での演奏である。

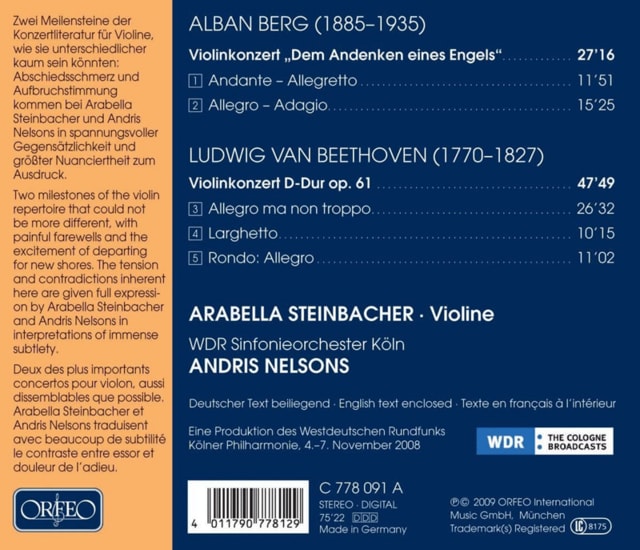

ベートーベンヴァイオリン協奏曲、ベルクヴァイオリン協奏曲:シュタインバッハー、ネルソンス/ケルンラジオ交響楽団

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲op 61

アルバン・ベルク:ヴァイオリン協奏曲

アラベラ・シュタインバッハー、ヴァイオリン

WDRシンフォニーオーチェスター・コルンアンドリス・ネルソンス、指揮者

デジタル録音:2008

非常に調和がとれていて、そのような素晴らしい音楽制作をもたらす芸術的なコラボレーションに出会うことは確かにまれです。この録音では、すでに国際的に名を馳せているソリストと若い世代の指揮者が、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンとアルバン・ベルクのヴァイオリン協奏曲を演奏します。この作品は、この種の作曲に非常に異なる方法で革命をもたらしました。アラベラ・シュタインバッハーはここで、指揮者のアンドリス・ネルソンスと(ショスタコーヴィチの協奏曲に続いて)2度目のコラボレーションを行います。この公演のオーケストラはWDRSinfonieorchesterKolnです。聴衆は、関係するミュージシャンが、現代的で前衛的なレパートリーと同じように、クラシック・ロマンティックのレパートリーでも家にいると見なされている理由について疑いの余地はありません。明確な構造と形の感覚、

彼らは一緒に、「天使の記憶に」捧げられた協奏曲ベルクの優雅で異世界的な瞬間を、説得力のある感動的な方法で表現します。後期ロマン主義とモダニズムの間に築かれたリンクは、バッハからの引用とシェーンベルクの音列技法を組み合わせることで、特にアラベラシュタインバッハーの音色のシンプルさ、純粋さ、繊細さ、そしてオーケストラの完璧なサポートを考えると、論理的に一貫して説得力があるようです。

ベートーベンの協奏曲は、ベルクより1.5世紀早く作曲され、ヴァイオリンとオーケストラを同じ足場に置き、ここで彼らの声を織り交ぜる画期的な技術により、ソリスト、指揮者、オーケストラが血なまぐさいロマンティックなスタイルで演奏するようになります。それにもかかわらず、スコアの自然な弾力性を誇張したり、覆い隠したりすることはありません。フリッツ・クライスラーのカデンツァは、この解釈の苦痛でダイナミックな文脈で有機的に聞こえ、勇敢なパッセージとして見事に機能します-結局のところ、ベートーベンとベルクがここに説得力を持って並んで配置され、アラベラ・シュタインバッハーが彼女を保持できる伝統の一部です世界の主要なコンサートホールのいずれかで所有しています。

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 Op.61

【演奏】

アラベラ・美歩・シュタインバッハー(Vn)

ケルン放送交響楽団、アンドリス・ネルソンス(指揮)

1.Violin Concerto: Andante - Allegretto

2.Violin Concerto: Allegro - Adagio

3.Violin Concerto in D major, Op. 61: Allegro ma non troppo

4.Violin Concerto in D major, Op. 61: Larghetto

5.Violin Concerto in D major, Op. 61: Rondo: Allegro

2.Violin Concerto: Allegro - Adagio

3.Violin Concerto in D major, Op. 61: Allegro ma non troppo

4.Violin Concerto in D major, Op. 61: Larghetto

5.Violin Concerto in D major, Op. 61: Rondo: Allegro

リゾート種の音楽にできないので、ベルクの協奏曲指揮、喜しされて良いない私ですが、このアルバムで聞い聴くベルク。あり、時代隠はこれなの、ベートーヴェンの協奏曲が、より存在感をこのようして響き、このカップリングと、シュタインバッハの美音の三重のギアの得をして、いいです。

実は先日注文したCDがずいぶん遅れて到着しました、そうです、ルーマニアの名花 ローラ・ボベスコ演奏のヴァイオリン好きに絶大な人気を博すローラ・ボベスコ(1921-2003)は、ルーマニア生まれのベルギーのヴァイオリニスト。

6歳で初リサイタルを開き、パリ音楽院を12歳で首席で卒業、17歳でイザイ国際コンクールに優勝した経歴の持ち主で、ソリストとしての活動のほか、弦楽合奏団を自ら組織して弾き振りをおこなってもいました。

その芸風はエレガントで繊細なもので、詩情豊かなフランス系音楽やバロック音楽の演奏で特に高い評価を得ていましたが、このベートーヴェンでもそうしたスタイルは一貫しており、ヴァイオリンが美しく歌う楽器であることを痛感させてくれる気品ある美しさは実に魅力的です。

ベートーヴェン : ヴァイオリン協奏曲 他 (Beethoven : Violin Concerto in D major, Op. 61 / Lola Bobesco)

ベートーヴェン:

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61

ロマンス第1番ト長調 Op.40

ロマンス第2番ヘ長調 Op.50

ローラ・ボベスコ(ヴァイオリン)

ベルギー国立放送新交響楽団

エドガール・ドヌー(指揮)

録音時期:1982年7月26日~8月2日

録音方式:ステレオ

この曲は凡庸なソリストが弾くと退屈な音階練習曲みたいに聞こえる場合がある。ボべスコの演奏は一音一音に魂がこもっているようです、すべての音が生気に満ち、この曲でこんなに雄弁、かつ豊麗に歌うヴァイオリンも珍しい。

録音状態も当時とすれば大変良好で、したたるような美音を満喫できる。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲が好きな人は是非聴いて欲しい。ローラ・ボベスコのヴァイオリンの音色は気魄に満ち今聴くも充分値する、満足できる他の演奏者と比べるのは酷であるかの様です、正に真打ち登場の世界である。

ベートーヴェン交響曲には欠かせないウィリアム・スタインバーグ(William Steinberg)1899年8月1日~1978年5月16日

ケルン出身の、ユダヤ系ドイツ人の指揮者。ケルン音楽院に学び、指揮法をヘルマン・アーベントロートに師事。ケルン歌劇場の第2ヴァイオリン奏者となったところを指揮者のオットー・クレンペラーに認められ、彼の助手となり、クレンペラーが同歌劇場を去った1924年には首席指揮者に昇格しました。1930年にフランクフルト歌劇場の音楽監督に就任したが、1933年にナチスによりその地位をはく奪されたため、1936年にイギリス委任統治領パレスチナに移住した。同地でブロニスワフ・フーベルマンらと共にパレスチナ交響楽団(現イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団)を結成。同地を訪れた大指揮者アルトゥーロ・トスカニーニに認められ、1938年に渡米してNBC交響楽団を指揮。その後、ニューヨーク・フィルやサンフランシスコ歌劇場に客演し、1944年にアメリカ市民権を獲得。

1945年から1952年までバッファロー・フィルハーモニー管弦楽団、1952年から1976年までのピッツバーグ交響楽団の音楽監督を務め、その間、1958~60年にロンドン・フィルの首席指揮者、1966~68年にニューヨーク・フィルの首席客演指揮者、1969年から1972年までボストン交響楽団の音楽監督という要職を兼任しました。

映画で一躍有名になった作品では『ウィリアム・スタインバーグ~ホルスト:「惑星」、2001年宇宙の旅で有名になったR. シュトラウス:「ツァラトゥストラはかく語りき」』

ユニバーサルが過去の名盤をCDとBlu-ray Audioのセットで再発売してるシリーズに、スタインバーグ、ボストン響の『惑星』『ツァラトゥストラ』が登場(1970、1971年録音)。この2曲、オーケストラの魅力を伝えるのが目的で、曲は、その為の手段に感じられる録音も多数ある。しかし、スタインバーグ盤は丁寧な仕事ぶりで、曲の表現自体が“目的”と感じられる。新たにリマスターが施されたBlu-ray Audioで聴くと、矛盾無く同居する豪快さと細やかさが、より一層伝わってくる。『惑星』初演から100周年記念に再発売された名盤を“聴く”だけでなく、音のシャワーを浴びるように身体全体で“感じたい”。

【曲目】

1. R.シュトラウス:交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》作品30

2. ホルスト:組曲《惑星》

【演奏】

ニュー・イングランド音楽院合唱団(2)

ボストン交響楽団

ウィリアム・スタインバーグ(指揮)

【録音】

1970年9,10月(2)、1971年3月(1) ボストン

1.交響詩≪ツァラトゥストラはかく語りき≫ 作品30 フリードリヒ・ニーチェに自由に従った大管弦楽のための 序奏

凄い迫力で迫る正しく宇宙への広がりを感じさせるティンパニの連打、パイプオルガンの低域な自然な響きが感じる音がするこの真空管の凄さを再度感じた一瞬でした。スタインバーグの活躍はそれほどのものでもなかったが、この惑星はその活動の中でも飛び切り一番のもの。

10吋TANNOYーIIILZ Monitor Goldユニットから鳴り響く音はまさに特筆ものである。こんなにキレのある惑星を今まで聴いたことが無かった。70年代の初頭に録音されたものだが、全く古さを感じさせない素晴らしい演奏。

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ベートーヴェン:交響曲全集

ウィリアム・スタインバーグとピッツバーグ交響楽団は1952年に35ミリ・マグネティック・フィルムによるベートーヴェン交響曲全曲録音を始めました。スタインバーグのベートーヴェンに対する真面目で控えめなアプローチは批評家に温かく受け入れられ、作品自身に語らせる指揮者として高く評価されました。しかしLPとして名盤とされながら、なかなかCD化の機会に恵まれませんでした。今回ドイツ・グラモフォンからの初めてのCDとして、1960年代にCommand Classicsに録音されたスタインバーグのベートーヴェン交響曲です。

ウィリアム・スタインバーグは1899年、ケルン生まれ。NBC交響楽団でアルトゥーロ・トスカニーニのアシスタントを務めた後、1952年にピッツバーグ交響楽団の音楽監督に就任しました。

ウィリアム・スタインバーグ指揮ピッツバーグ響、

メンデルスゾーン合唱団、

エラ・リー(ソプラノ)、

ヨアンナ・シモンズ(アルト)、

リチャード・ニーズ(テノール)、

トーマス・ポール(バス)

ベートーヴェン:交響曲全集 交響曲第1番、

交響曲第2番(1964年録音)

交響曲第3番(1963年録音)

交響曲第4番(1961年録音)

交響曲第5番、第6番(1965年録音)

交響曲第7番、第8番(1962年録音)

交響曲第9番、(1962年録音)

(1961年から1965年、全てピッツバーグの軍人会館におけるステレオ・スタジオ録音

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

交響曲第7番 イ長調 Op. 92

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

交響曲第7番 イ長調 Op. 92

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

1.(14:29) I. Poco sostenuto – Vivace

2.(08:36) II. Allegretto

3.(07:31) III. Presto, assai meno presto

4.(07:02) IV. Allegro con brio total(37:38)

2.(08:36) II. Allegretto

3.(07:31) III. Presto, assai meno presto

4.(07:02) IV. Allegro con brio total(37:38)

ピッツバーグ交響楽団 – Pittsburgh Symphony Orchestra

ウィリアム・スタインバーグ – William Steinberg (指揮)

録音: 1962

ウィリアム・スタインバーグ – William Steinberg (指揮)

録音: 1962

ウィリアム・スタインバーグの本名はハンス・ヴィリヘルム・シュタインベルク(Hans Wilhelm Steinberg)ですが、戦後はアメリカ中心に活躍したので英語名で知られています。

1945年から48年までバッファロー・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、48年から50年までロンドン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務め、52年から76年までの長きに渡ってピッツバーグ交響楽団の首席指揮者・音楽監督を務めました。

ベートーヴェンの交響曲全集は、62年から66年に録音されたもので、LP時代には名盤とされていました。

輸入元の情報では、スタインバーグのベートーヴェンは、真面目で控えめなアプローチで批評家に温かく受け入れられたなんて、生ぬるい書き方をされていますが、僕が第7番を聴いた印象は、控えめな演奏などということはありません。

しっかり自己主張のある、覇気溢れる演奏で、魂の入った素晴らしい演奏です。第7番以外では、第3番”英雄”(モノラル)や第8番(ステレオ)を聴きましたが、そこで感じたのはトスカニーニの影響です。

颯爽としたテンポ感と推進力。スタインバーグは、NBC交響楽団でトスカニーニのアシスタントも務めていました。また創設に加わったパレスチナ交響楽団では、トスカニーニが客演しています。

颯爽としたテンポ感と推進力。スタインバーグは、NBC交響楽団でトスカニーニのアシスタントも務めていました。また創設に加わったパレスチナ交響楽団では、トスカニーニが客演しています。

筆者が思うにベートーヴェンの交響曲演奏は指揮者共実に多くのメンバーの演奏画ありますが、良く聴くのはコンヴィチュニーがゲヴァントハウス管弦楽団と残した作品が多いが、ウィリアム・スタインバーグとピッツバーグ交響楽団による演奏も堅牢で実に安心感がある。今聴いても新鮮さを失わないクオリティの高い名盤です。ピッツバーグ交響楽団の演奏もアンサンブルのクオリティが高く、ヨーロッパのオケに全く引けを取りません。

第7番はダイナミックかつスリリングで、テンポ取りも王道です。第1楽章はアマオケで演奏する人にも良い参考になる位、実にしっかりした演奏です。第2楽章は遅めのテンポでロマンティックに盛り上がります。第4楽章はダイナミックかつリズミカルで充実感のある演奏です。第3番『英雄』も名盤です。の第1楽章は速めのテンポでシャープでスリリングで、熱く燃え上がります。第2楽章は遅いテンポでじっくり聴かせてくれます。第4楽章はダイナミックかつシャープで、聴きごたえがあります。第9番『合唱』は名盤です。第1楽章はしっかりした演奏で、非常に充実感があります。第3楽章は遅めのテンポで味わい深いです。第4楽章はアンサンブルのクオリティが高く、情熱的にスケール大きく盛り上がる、感動的な名演です。合唱のレヴェルの高さも印象的です。名曲に名演ありである。

現実に聴きごたえのあるベートーヴェンである。ブラボー!