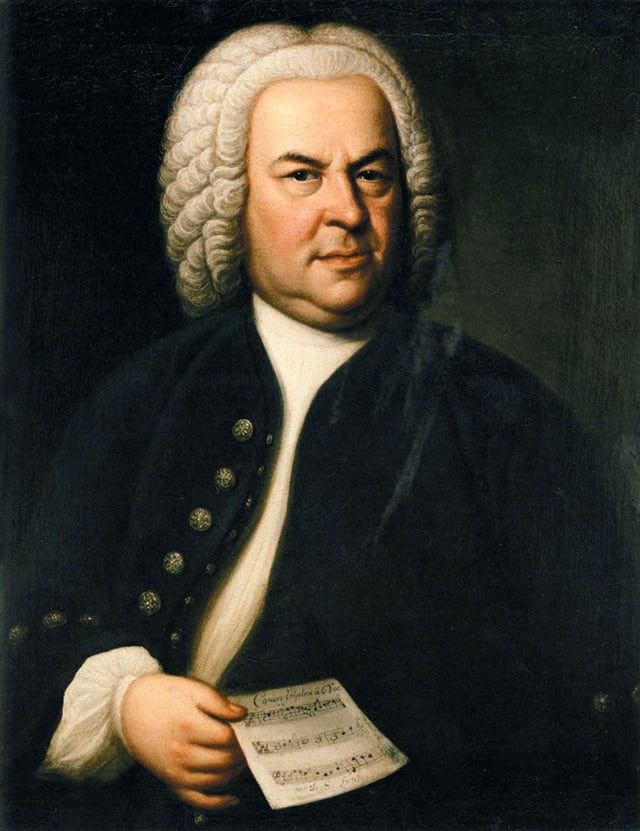

今日もバッハの音楽を聴いてます。今回は鍵盤楽器(ピアノ曲)の演奏です。

BA1. BWV 1-231 カンタータ、モテット

BA2. BWV 232-243 ミサ

BA3. BWV 244-249 オラトリオ

BA4. BWV 250-524 コラール、歌曲

BA5. BWV 525-771 オルガン曲

BA6. BWV 772-994 オルガン以外の鍵盤楽器(チェンバロ、クラヴィコード)の曲

BA7. BWV 995-1000 リュート曲

BA8. BWV 1001-1040 室内楽

BA9. BWV 1041-1065 協奏曲

BA10. BWV 1066-1071 管弦楽曲

BA1. BWV 1072-1080 ひとつの作品の中に異なる演奏形態の含まれている作品や演奏形態の指定のない作品

さて今回はBA6の「BWV988ゴルトベルク変奏曲(ピアノ演奏)」の作品であります。

オーディオ再開して今年で10年程の月日が流れましたが、貧困老人の為余裕もなく、機材の入れ替えは殆どありません、未だ後生大事50年以上前もタンノイ10吋のIIILZのユニットを聴き続けるが、当初はTANNOY IIILZ in Cabinetのオリジナルのエッジ交換をし、細々と聴いていましたが音源は耳の高さが塩梅が良いのでIIILZ in Cabinetの載せる台の購入、アンプは当時は石のTEAC MA-7等を使いスピーカーケーブルRCAケーブル等も吟味し色々使って楽しんでいた、聴く音楽は今と同様のJ.S.Bach中心に音楽を聴いていたのは変わりません。

聴き続けるうちにIIILZ in Cabinetの不満な箇所が湧き出る、一番の問題は低域不足であろう、生意気な事にそれより型位が小さなLS3/5Aがしっかりした低音は鳴るのだった。これはアンプの交換等では解決出来ない問題である、確かに真空管アンプで確かめるがピアノ曲のグランドピアノらしい低音は所詮再現は実に難しいことが判明した。

その後Y氏のご好意にてアコースティック・レジスタンス・ユニット付きのGOODMANS AXIOM 80の箱を頂く、昔関西の松波様が考案されたAXIOM 80の箱を利用して随分ワイドレンジな音に変化し松波様の友人の10吋のタンノイユニットを片っ端から変えさせた話ほ有名であり、筆者の使用する箱も、その様な背景がある箱と言われていた。(ステレオサウンド別冊号TANNOY2008年度版にて掲載素てあります)

現在Y氏は憧れのコーネッタの箱に移植して聴いて居られるようです。確かにコーネッタのシステムは良いと思うが、筆者の狭い部屋での導入は無理である。

オリジナルのGOODMANSの箱を発送頂き、到着後早速全塗装し吸音材を交換しある程度メンテナンスしながら徐々に音は変化した、後日10吋ユニット(HPD295)から(Monitor Gold)に交換している。勿論アンプも国産品の三極管300Bに交換し略満足する音が得られているが、当初購入した真空管はオリジナルのELECTRO-HARMONIXが付いていたが支那製のPSVANE 300Bに交換したが変わり映えはしなかった、サブで使用する6BM8に至っては当時ブラウン管時代にテレビで使われ比較的入手しやすい球でスノで、15種程の国産から海外物まで試聴したが日立製が一番音質は良かった。三極管をZaika5300に交換すると、海外製のSIMENSの6BM8が一番旨い具合に鳴ったのです。

最初は低音がモヤついたり、ヴァイオリンの響きはオリジナルの IIILZ in Cabinetが勝っている様にも思えたが、少しずつ改良、メンテナンスし、徐々に聴きやすいワイドレンジな音が響く様になった。

筆者がこの10年で細やかな改良を施し、やっと音楽全体がが楽しめる音が鳴る様になった、此れでやっと音楽愛好家としての入り口にたどり着いた感じがする。

この後、後期ベートーヴェンピアノ・ソナタを聴き納得した。今年入手したパーツの中でもこれ程楽器の持つ特色を見事に表す真空管は無いのかもしれない、見事な鳴りっぷりをする、最近真空管のエージングも済み聴けば納得するが煌びやかな高音と深みがある低域の響きが全く違うのです。

ここで球転がしをすると面白い結果が得られた。球によって余韻の美しさは他では得られない音質です。それがZaika5300の球に出会った音でした。支那製、ロシア製とは大違いである。思えば使用するユニットは60年程前のユニットではあるが、最新録音のソフトを聴くも古さは全く感じないと思ってます。やっと落ち着いて音楽が鑑賞できる塩梅になる。

最近夢中になって聴いている鍵盤奏者がいますので今回その演奏を考察する。

名前はファジル・サイ(Fazil Say)1970年生まれだそうです、トルコ出身のピアニスト兼作曲家。日本では「鬼才! 天才!と言われているそうである。

プロフィールは以下のように説明されてます。卓越したピアノの才能をもつファジル・サイは、25年もの間、極めて稀な方法で聴衆や批評家たちを魅了し続けてきた。サイのコンサートは異次元である。率直で赤裸々で刺激的な演奏、つまり人の心にまっすぐ訴えかけてくるのである。このことはまさに、1986年に作曲家のアリベルト・ライマンがアンカラの音楽院を訪れた際、当時16歳だったサイの演奏を偶然耳にしたときに彼が感じたことであった。ライマンはすかさず、その旅に同行していたアメリカ人ピアニストのデイヴィッド・レヴァインにその場に来るよう連絡し「絶対にこの少年の演奏を聴かなきゃだめだ!まるで悪魔のように演奏するのだ」と言った。この「悪魔のように演奏する」という表現は、今やサイの演奏を形容する常套句となっている。

サイが最初に受けたピアノ・レッスンは、パリでアルフレッド・コルトーに師事したミタット・フェンメンによるものだった。サイの無限の才能をいち早く見出したフェンメンは、基礎的な練習曲や音楽学を教える前に、幼いサイに、毎日、日常のことをテーマに即興するよう指導した。この自由な創作作業と型にとらわれない指導法こそが、後に開花する計り知れない即興的才能と美的感覚の原点となり、ピアニストそして作曲家である今日のサイが生まれた所以である。サイは作曲家として、ザルツブルク音楽祭、ケルンWDR交響楽団、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭、メクレンブルク=フォアポンメルン音楽祭、ウィーン・コンツェルトハウス、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、フォンダシオン・ルイ・ヴィトン、オルフェウス室内管弦楽団、BBCなどに委嘱作品を書いているほか、交響曲4作品、オラトリオ2作品、あらゆる楽器の協奏曲、数々のピアノ・ソロ曲や室内楽曲を作曲している。

サイらしい弾きっぷりが出ていて、ぐいぐいと引き寄せられました。トルコ行進曲〜サイ・プレイズ・モーツァルトは有名でした。トルコ出身でトルコ行進曲に思い入れがるのかも?知れないですかね!聴けば納得できるが・・・

大変迫力がありました。勿論他の作品も欲しくなりました。

モーツァルト:

1-3. ピアノ・ソナタ 第13番変ロ長調 K.333

4-16. キラキラ星変奏曲(「ああ、ママに言うわ」による12の変奏曲 ハ長調 K.265)

17-19. ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330

20-22. ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331《トルコ行進曲》

【演奏】

ファジル・サイ(ピアノ)

【録音】

1997年9月 パリ

聴くものをぐいぐい引き込む不思議なパワーを秘めたカリスマ・パフォーマンスには、モーツァルト本来の「驚き」と「喜び」に満ち溢れており、誰でも知っている「トルコ行進曲」や誰もが知っている「キラキラ星変奏曲」が生れたばかりのように新鮮に響き渡ります。

さて今回のメインは今年発売されたアルバム、「」ファジル・サイ/バッハ:ゴルトベルク変奏曲」

解説も非常に良い演奏との評価も高い様です。冒頭のアリアの、穏やかで豊かに装飾された旋律の美しさは、すこぶる印象深いものですが、この作品が構成されている重要なのは、「アリアの低音パートに基づいた変奏曲」という点で、このアリアの低音を示している最初の8小節は、パッサカリアやシャコンヌによく使われた形式になっています。さらに32小節にわたるバスを基礎に、30の変奏が展開するわけですが、各々の変奏曲には、それぞれ新しい素材や手法、固有の雰囲気が盛り込まれていて、個々の魅力とともに有機的に配列されて壮大な全体が形成されています。

ファジル・サイは、この重要な低音パートに目を向けています。バスや内声の大胆な強調、バロック的アゴーギク、ときにはリズムのほんの少しのずらしを加え、メリハリをつけ、右手と左手で強弱の対比を生み出していきます。これはチェンバロでの演奏法では不可能なものですが、あえてピアノで演奏するという意義を問いただしています。左手のバスも突っかかるような強いアクセントで切るような鋭くリズミカルなタッチは即興的で、それぞれの形式的なところから逸脱するかのようなジャズ的にも感じられ、左手の動きを主旋律として聴かせるような弾き方は、これまでになく劇的な緊張感と躍動感が秘められているのが感じられます。これこそ、ファジル・サイの洞察に満ちた見事なバッハの頂点のひとつと言えます。

ファジル・サイは、この重要な低音パートに目を向けています。バスや内声の大胆な強調、バロック的アゴーギク、ときにはリズムのほんの少しのずらしを加え、メリハリをつけ、右手と左手で強弱の対比を生み出していきます。これはチェンバロでの演奏法では不可能なものですが、あえてピアノで演奏するという意義を問いただしています。左手のバスも突っかかるような強いアクセントで切るような鋭くリズミカルなタッチは即興的で、それぞれの形式的なところから逸脱するかのようなジャズ的にも感じられ、左手の動きを主旋律として聴かせるような弾き方は、これまでになく劇的な緊張感と躍動感が秘められているのが感じられます。これこそ、ファジル・サイの洞察に満ちた見事なバッハの頂点のひとつと言えます。

J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV.988

【演奏】

ファジル・サイ(ピアノ)

【録音】

2022年2月17日~3月3日、

トルコ、イズミル、アフメト・アドナン・サイグン・アーツセンター

【演奏】

ファジル・サイ(ピアノ)

【録音】

2022年2月17日~3月3日、

トルコ、イズミル、アフメト・アドナン・サイグン・アーツセンター

筆者もJ.S.バッハのこの曲はGlenn Gouldを初め多くのピアノ演奏者を聴いたが、この様なダイナミックに感じる演奏は驚きであった、名曲中の名曲とJ.S.バッハの後期鍵盤曲の代表する『ゴルトベルク変奏曲』は、不眠症に悩む伯爵のために、バッハの弟子ゴルトベルクが演奏したとも言われている傑作です。チェンバロ(2段鍵盤付きクラヴィチェンバロ)のための作品で、冒頭と最後に置かれたアリアの低音パートに基づく30の変奏は、高度な対位法の技術が凝らされており、変奏曲の歴史における頂点のひとつとして知られています。一度はファジル・サイ(ピアノ)を試しても良いと思いました。

後は筆者の好きな「ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集9枚組」の中より最後の一枚は是非おすすめです。

Disc9

●ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 Op.109

Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: I. Vivace - Adagio espressivo

●ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 Op.110

Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110: I. Moderato cantabile, molto espressivo

●ピアノ・ソナタ第32番ハ短調 Op.111

【演奏】

ファジル・サイ(ピアノ)

【録音】

録音時期:2018年6月3日-6日、7月2-7日、2019年2月23日-26日、4月1-3日、4月29日~5月2日

【録音場所】ザルツブルク、モーツァルテウム大ホール録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)

筆者の好きなNo,30、No,31を聴くが実に美しい調べである、以前の装置では味わえないピアノの音が聴けた、29番の「ハンマークラヴィーア」は意外と普通の演奏に感じたが、ベートーヴェンの後期の作品には、ブラームス、ワーグナー、シューマン、そして後世の作曲家に向けた重要なステップが含まれている様に感じます。最後の6曲は、それ以前の作品とは違う音色を持っています。

これは暫くファジル・サイ(ピアノ)作品から目が離せない様に感じる。今後他のアルバムを聴く事も楽しみです、ブラボー!