珈琲は基本ブラックで頂くが、旨い珈琲とは何か・・・「豆の産地」「焙煎」「挽き方」「抽出」「水」と其々蘊蓄はある様でが筆者はお茶の師範でもなく、所謂は飲み心地の良い湯加減等後味も飲んだ瞬時に口から溶けて消えるような味の珈琲が好きであり、この様に考えれば、何処かオーディオ機材の選び方のもどこか似たような処が伺えます。正に人それぞれな様で、正解も様々であろう。好きな珈琲豆の銘柄を見つける事も楽しみである。

特に気に入りの珈琲豆も輸入元の違いで味は変わるので、最新の注意は必要になる開封後の保存方法も色々方法があり簡単なようで凝り出すとキリが無い。

先日購入したコーヒーサーバー コーヒードリッパーが到着した有田焼 ニューセラミックフィルター・ドリッパー被さるサイズか心配したが、丁度良い塩梅である。2-4人分のセットであり早速試してみた、もちろん味わいも好みで飲んだ後のスッキリした飲み心地も合格である。今まで使っていたポットはガラスで無いので珈琲量が分からず勘に任せる所もあったが使い心地は先ず先ずである。

珈琲の抽出はまるでお店の様な気分になれる事も良く美味しい珈琲が飲める気がする、勿論それなりに雰囲気も大切である様です。

久々にJ.S.バッハの音楽を聴く。今回は室内楽の演奏です。

BA1. BWV 1-231 カンタータ、モテット

BA2. BWV 232-243 ミサ

BA3. BWV 244-249 オラトリオ

BA4. BWV 250-524 コラール、歌曲

BA5. BWV 525-771 オルガン曲

BA6. BWV 772-994 オルガン以外の鍵盤楽器(チェンバロ、クラヴィコード)の曲

BA7. BWV 995-1000 リュート曲

BA8. BWV 1001-1040 室内楽

BA9. BWV 1041-1065 協奏曲

BA10. BWV 1066-1071 管弦楽曲

BA8. BWV 1001-1006 無伴奏ヴァイオリンのための6曲の独奏曲、第一巻の作品

さて今回は室内楽とBA8のの作品であります。

J .S.バッハは主レオポルト侯に仕え、多くの世俗曲(協奏曲、室内楽曲)を書いていた頃の楽曲である。バッハ自身の自筆譜による原版はベルリンのプロイセン文化財国立図書館の音楽部門に所蔵されている。そのタイトル・ページには正式には「無伴奏ヴァイオリンのための6曲の独奏曲、第一巻、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作、1720年」と記されている。一般的にはバッハの(無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ)と言われる曲は、バイオリンのために作曲されてきたすべての音楽の中で最も優れたものと考えられている。300年以上前の1720年に書き上げられたこの作品は演奏者に非常に高い技術と音楽性、そして情熱を要求するものである。

初めに筆者はこの無伴奏ヴァイオリン第一巻より第二巻が昔から多く聴いている、今までのオーディオ装置はヴァイオリンの音色より第二巻のチュロの音が良く聴こえてことにも起因がある様でもある。

作曲時期は1720年。バッハが35歳の頃、ケーテン宮廷楽長として音楽好きの君主レオポルト侯に仕え、多くの世俗曲(協奏曲、室内楽曲)を書いていた頃の楽曲である。バッハ自身の自筆譜による原版はベルリンのプロイセン文化財国立図書館の音楽部門に所蔵されている。そのタイトル・ページには「無伴奏ヴァイオリンのための6曲の独奏曲、第一巻、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作、1720年」と記されている。一般的にはバッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータと言われる曲は、バイオリンのために作曲されてきたすべての音楽の中で最も優れたものと考えられている。300年以上前の1720年に書き上げられたこの作品は演奏者に非常に高い技術と音楽性、そして情熱を要求するものである。

納得のいく演奏をするためには現在も色々な演奏者による演奏が試みられている、名前を挙げればキリが無いが、ヨハンナ・マルツィ、ナタン・ミルシテイン、イザベル・ファウスト、ユリア・フィッシャー、諏訪内晶子等多くのヴァイオリニストの演奏を楽しんできましたが、自分にとって驚く様な演奏って中々見つからない様に感じていた後レオニダス・カヴァコスを知る。

余談ではあるが現在KORG コルグ USB DAC-10Rを使用しているが未だ安定した音は維持している様だが、先日旅行前にレプトンパワーコンダクターグリース静電気除去をコンデンサー部分の頭に練り旅に出かけた。

勿論筆者のオーディオ装置もコンデンサー部分にはくまなく塗布し様子を見たが以前と比べ若干高域の音は澄み出した様にも感じた。正しくピアノ音は特に高域な美しさは良くなった様に感じる。

コルグ USB DAC-10Rにケーブルを接続し音出しを試みる、PC音源を聴く、高音は実にクリヤーな音である、若干静かに感じる様に思うが筆者の駄耳には正直よくは解らない様である。最近思うは筆者が持っている古いアンプ等は決して、古いオーディオを格好良くヴィンテージオーディオと言うことはありませんでした、当初はタンノイでもユニットはHPD295で聴いたいたがIIILZ Monitor Goldを入手し交換し、GOODMANS AXIOM 80の箱に入れ吸音材を入れ替え丁寧に装着しケーブル類の部分を改装しインシュレーターもしっかり仕上げ視聴するとヴィンテージオーディオという言葉も頷ける様に仕上がった。

オーディオ機材も一番注意しなければならない箇所は接続部品である、勿論接点復活剤を用いなるべく繋がりの様方法で接続するが、部分的には純銅部品に交換等必要でもある、最近筆者は注目するのはコストは若干高いが耐食性、耐熱性、電気伝導性、耐摩耗性、反射率などが優れ、硬度もHv800~1000と非常に高く、電子機器や光学機器など工業用としても利用されロジウムメッキ製品である。

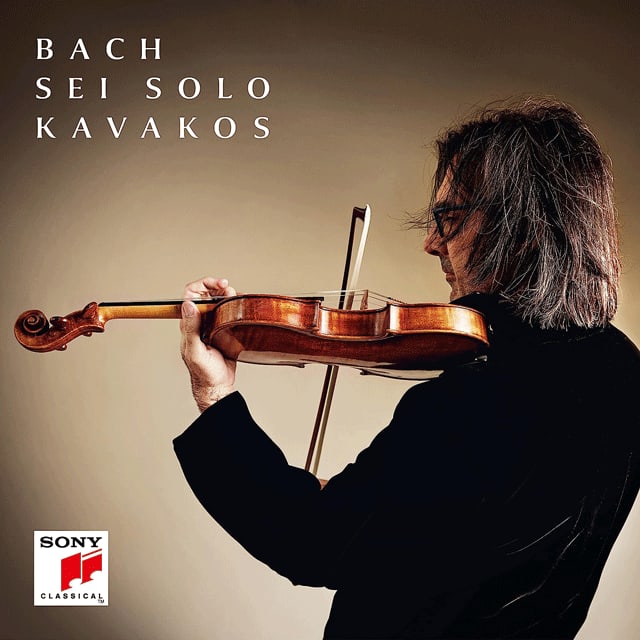

体調不良も重なり最近J.S.バッハを聴いて無く以前から気になっていたレオニダス・カヴァコス / Leonidas Kavakos, 1967年10月30日 - )ギリシャのヴァイオリニストのバッハを購入し本日開封しリッピングを行う。

レオニダス・カヴァコスの経歴は1967年にアテネで音楽一家の家に生まれたレオニダス・カヴァコスは5歳の時にヴァイオリンを学び始め、その後ギリシャ音楽院でステリオス・カファンタリスに、そしてインディアナ大学でジョーゼフ・ギンゴルトに師事した。愛機は1724年製のストラディヴァリウの”Avergavenny”を演奏している。

ギリシャ出身の名手レオニダス・カヴァコスのような現代の偉大なバイオリニストでさえ、一生涯を費やさなければならないほどだ。「長い間、私にとって一番の夢は無伴奏ソナタとパルティータをレコーディングすることでした」と、Apple Musicに語るそのカヴァコスは、本作『Sei Solo』でついにその夢を実現させた。

Violin Partita No. 3 in E Major, BWV 1006から始まる無伴奏ヴァイオリンはエキセンドリックは衝撃的なヴァイオリンの一声から始まる、レオニダス・カヴァコスは「Partita No.3』で始めたいと思ったのは、冒頭の楽章が後にバッハ自身によって『Cantata BWV 29』の序曲、シンフォニアに書き換えられたものだからです。このカンタータのタイトルである「Wir danken dir, Gott(神よ、われら汝に感謝す)」はお祈りの時に限らず、日常生活の中で口にする言葉ですよね。そのことがこのパルティータからアルバムを始める理由になりました。加えてすべての楽章が明るく軽やかな曲調であることも、幕開けにふさわしいと思います。とりわけ前奏曲は信じられないほど素晴らしいです。私にとってこの楽章全体が持つ雰囲気の変化や和声などの音楽的展開は、このパルティータの中のハイライトなのです。」と綴っているのです。

また「バイオリニストがよくアンコールで演奏していますよね。一方で最終楽章の「Ciaccona」はバッハの全作品の中でもユニークな楽曲で、他に類を見ない変奏曲の連なりから成っています。宗教性を帯びているともいえますが、それは教会の中にあるようなもののことではなく、超自然的な、私たちが触れることができないものへの信仰のことです。この楽章はニ短調、ニ長調、そして再びニ短調に戻るという、3つのパートに分かれています。冒頭のニ短調の部分は現実的で、続くニ長調の中間部は夢を表現していて、最後にニ短調に戻ると私たちはその夢に向かっていかなければいけないことを悟るのです。アルバムを「神よ、われら汝に感謝す」で始めたのと同じように、最後は三位一体(キリスト教の重要な教理)で終わります。」やはりバッハの音楽の基礎はカンタータであると言っている様でもあり思わず納得してしまう。

オーディオ的に音を聴き比べると、ピアノの音が美しく綺麗に聴ければ相当バランスの良い装置と言える事が解った、オーディオ機材の音質チェックにはショパンのピアノ曲は必至である様に思う。

筆者のタンノイ10吋同軸2ウェイ(IIILZ Monitor Gold)もこのヴァイオリンの音は正にタンノイの限界の音と叫ぶ様な音がするのである。

正にMonitor Goldから最初に聴こえるのはアルバムはパルティータ第3番ホ長調BW V1006である出だしから始まる、ヴァイオリンの悲鳴に身体が震えるような体幹を覚えた正にこれがタンノイMonitor Goldのユニットの本来の音なのでしょう、曲の終了後にスピーカー接続をLS3/5aに変えて視聴するが身震いのする様な体感は残園ですがありませんでした。

其処で先日エッジ交換を行ったたSPENDOR SP3/1Pにも接続し試聴する、此れが意外と良く聴こえるタンノイ独特の渋さ(暗さ)のあるヴァイオリンの弦の音とは若干違うが、筆者の駄耳にもSPENDOR SP3/1Pの弦の音色は合格点の音が聴けた、確かにこれはSPENDORのBC-IIの掘りの深さの良さを受け継ぐ機種と改めて感じ、最新の物は若干明るさが増した様に感じた。現在筆者の持つスピーカー全ては英国製であるが年代は変わっても英国の音は見事に受け継いでいる事を改めた。基本はこれがタンノイの持つ独特の音の魅力と改めて感じた瞬間でもありました音楽に一歩近づいた瞬間でもありました。

SPENDOR SP3/1Pのエッジ交換もしてエージングも具合の良くなった様な感じがする、最近たまに聴くが細やかなトレースも出来聴きやすくなった、手持ちの

LS3/5aよりSPENDORが音に何故か閃きを感じ試聴が多くなっている。

パガニーニ国際コンクールで優勝を目指して世界的に知られる存在になった、1967年ギリシャ生まれのヴァイオリニスト、レオニダス・カヴァコスのニュー・アルバムです。超絶的技巧が光るコンチェルト・ソリストとしての活躍はもちろん、室内楽奏者、指揮者としても活動するなど、一ヴァイオリン・ソリストの枠に収まりきらないアーティスト性が持ち味の演奏者です2021年秋に来日公演を予定しており、その来日記念盤としてリリースされる今作は、カヴァコスによる待ちのバッハ無伴奏ソナタとパルティータ全曲です。

取り敢えずリッピングしてあとはPC音楽を楽しむ、確かにレコード音楽は魅力的ではあるが、筆者の資産するレコードプレイヤー機材はチープでもあり将来はある程度満足する機材を入手したいとは思う時代である。

JSバッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ 全曲

1. ソナタ第1番ト短調 BWV.1001

2. パルティータ第1番ロ短調 BWV.1002

3. ソナタ第2番イ短調 BWV.1003

4. パルティータ第2番ニ短調 BWV.1004

5.ソナタ第3番ハ長調 BWV .1005

6. パルティータ第3番ホ長調 BWV.1006

レオニダス・カヴァコス(ヴァイオリン)

録音方式:ステレオ(デジタル)

録音は20200年に行っている、実にクリヤーな音質でもあり実にリアルな再現である。古いタンノイでも迫力は十分伝わる。

後はピアノのエマニュエル・アックス、バイオリンのレオニダス・カヴァコス、そして、チェロのヨーヨー・マは、それぞれがブラームスを得意とする俊英演奏家だ。3人が集まり、共にブラームスを奏でれば、楽曲はまるで魔法にかけられたかのような光を放つ。魅力的な室内楽を多く書いたブラームスは、3つのピアノ三重奏曲を残した。第1番は20歳で完成され、後に本作で演奏されているように改訂された。そして、第2番と第3番は、40代後半から50代の初めに書かれている。ヨーヨー・マと仲間たちは、今もみずみずしさを失わないこれらの名曲を、透明感のあふれる気品に満ちた演奏で聴かせてくれる。

確かに筆者の愛用するタンノイは1967年発売の56年前のユニットですがこの先も長く聴き続けたいと思うます、この様に今の形式で聴くも筆者の持つDACは今だ現役であり暫くこの装置で聴き続けてみます。ブラボー!