音質は決して良くないが、演奏は間違いない、昔のブログを見ながら、淹れたての珈琲とワンダ・ランドフスカを聴く・・・

勿論イタリヤ協奏曲BWV971、ゴルトベルク変奏曲 BWV 988、平均律クラヴィーア曲集第2巻BWV.870~893まるで此れがワンセットあるように楽しみ聴いてみました。

(昔、オーデオに凝ってた頃、一時は音楽そのものより、音にこだわり色々な回り道をしてきました、が現在今は、亡き先輩の名言が今でも頭に残ります。)

金ちゃん、やはりバッハは良いね!最近はこれで聞いてるんだとプレイヤー(蓄音機?)とイヤホンを見せる。音楽愛好家なんですね!

今この溢れるような情報量の多さの中で、どのような曲をどのような音楽家を知るかが大切で自分いとってテンポが合い、快く聞こえる事が大切に思えます。

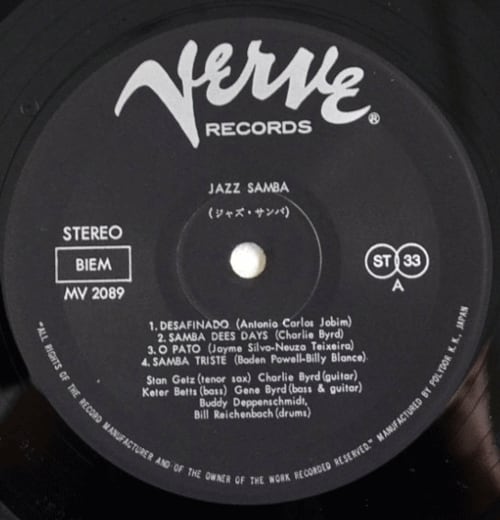

Wanda Landowska plays Bach (1953)

特に今でもバッハの器楽曲はよく聞きます、当時と全く進歩がない筆者です。

当時知り合った悪友ともまだ色々音楽の話はしていますがね(笑)、最近この手の曲は圧倒的に優しいズザナ・ルージチコヴァーの演奏を耳にするが、ワンダ・ランドフスカの演奏はひと味違う。

何か一音一音大切にキッチリ演奏する様子が伺える、実は此れが大切なことではないだろうか?

特に感じるのは平均律クラヴィーア曲集第2巻BWV.870~893の演奏です。

少しゆったり聴こえる、鍵盤の音を大事に出すって感じるのは、ワンダ・ランドフスカの演奏です。

五味康祐先生も、やはり如何に良い音楽を、特に若い内に名曲をと言ったが、当時若い頃には、何が良い曲で誰の指揮が良いのかもわからない状態でその頃夢中に、五味康介氏の本を読んだりして過ごした。

まさに青春時代でした、未だに其の頃の音楽を聞いて感激してるのも、何か教えられた事なのかもしれません。

でも演奏者が随分変わってきた事はそれだけ成長したのかも知れない。

只、ワンダ・ランドフスカの演奏は実に良いのだが音質に不満が出る。その中の演奏が良いから聴くのである。

そうです、昔筆者が、代理店時代に当時会社のカメラマンよりアドバイスをいただき、35mmのライカ、6×6のハッセルブラッド等色々試させていただき、ジナーP 4×5インチの大型カメラ等会社の機材等を見たり触ったりして、スタジオ撮影にも見学とテスト撮影にもお付合いしていただき、カメラはやはライカだと思った時代でした。

でも、最初に購入したのがヤシカのコンタックスを購入したが交換レンズが高額すぎた。

一眼レフも少し教わり彼のプライベートな時間に同行し、撮影会等にも出かけたりしていました、が撮影ではほとんどポジフイルム(コダックエクタクローム)とモノクロの撮影です。

モノクロのプリントは会社の暗室を使い自分で手焼きしてましたが、(フイルム費用・現像費用)何しろ懐具合が付いていけず途中から断念したのが事実なんです。

ですから今まで、ずっと胸の中で中途半端にしたことを燻り続けていました。

やはり趣味に妥協は存在しない。・・・・・・・

憧れの 赤いロゴ (でもパナソニックのLEICAのレンズも相当高額ですが???)

そのような過去があり、もともとドイツのカメラLEICAファンでしたが、しかし実際購入の事を考えますと、現在の筆者にはLEICA購入には高価すぎ諦めていたのですが、色々検索しますとパナライカと言う選択技と自分の年齢での懐具合と相談し、購入に至りました。

今朝撮った庭の薔薇です、昨夜の雨の雫がいい感じに撮れてます。

パナライカはそんな名前はなく、パナソニックは、長年ライカとの提携で、ライカ銘のレンズを搭載したコンパクトデジタルカメラを発売してきた。

そして、フォーサーズ規格の最初の一眼レフDMC−L1のキットレンズとして「LEICA D VARIO ELMARIT 14-50mm/F2.8-3.5 ASPH.」をリリース。

筆者が最初に購入した交換レンズです。勿論今でも愛用してますが、欠点はレンズが重いことですかね!これ以降、ライカ銘の交換レンズを発売することとなった。

筆者はこのレンズを最初に購入しやはりパナライカのよさを体験しました。

撮って現像すると、何か違うんですよ写真にコクがあり、なんとなく艶っぽいんです。

五味先生風に言いますと、やはりあきませんね!やはりLEICAです。(笑)

現在撮影はRW2で撮影して保存して、写りの良いデーターはAdobePs6にて現像しJPGに変換してます。

RW2データーの良さは撮影したそのままの状態で保存ができるがデーターが重いのが難点です。

撮った時の状態が残せる事は有利ですが、AdobePsが無いと何も出来ない弱点はある。

JPGデーターは何度もコピーを繰り返すとデーターは劣化しますが、保存は小さなデーターで保存出来ます。

色々記事を読んでみると開発者インタビューで語られていた「LEICA銘で出す以上、一切の手抜きはありません」と言うのが頼もしい限り。やはり意気込みが違うんですね!

このレンズに合うカメラをお持ちの諸兄は、一度是非パナライカを使ってみてください。LEICAのよさがわかりますよ!

でも少し派手目で少し赤みが出るかもしれませんが、LEICAは好きです。

実はこのカメラとオーディオって実に似通った共通点があるようです。

色々な組み合わせで鳴らし方、撮り方があり実に興味不寛容です。

此処でYouTubeでランドフスカの配信があります、相当録音状態は良くはありませんが、音を大切にする演奏には敬意を称します。

バッハ:「ゴールドベルク変奏曲」(ランドフスカ、1945年6月録音)

良く見ると1945年6月録音です、勿論筆者の生まれる3年前です。でも不思議な事に今聴いても其処には素晴らしい演奏があるからです。

現在はCDをFLACファイルに変換して楽しんでますが(高額なCD再生装置不要?)確実に良い音で楽しめます。

当に現在の技術に恩恵を受けています。安価な製品でも良い音は得られます。

ソフト費用込みの約15,000円は安価、パイオニアBDR-XD05のCDライターに乾杯です。