足掛け2年間もコロナ禍での生活ですが、老いての生活は変化もさほどなく、外出が少なくなったこと以外は最近の生活は意外と規則正しい生活を送り、早朝6時頃目覚め7時頃ベットから抜け出しシャワーを浴び、取り敢えずシャワー後の冷たい水は実に美味い、冷蔵庫のチルドボックスの珈琲ケースの中より今日の珈琲豆を選ぶ、この瞬間が実珈琲の香りを嗅ぎながらの楽しい時間だ。

珈琲の美味しい淹れ方は詳しく以前のブログに掲載してありますなで、ご参照してください。https://blog.goo.ne.jp/yk1231yk/e/56b28d7147834f903a415573a939745a

今朝は先日柏高島屋で購入した「炭火焼キリマンジャロ」を曳き抽出する、酸味がかった香りが部屋に流れる。冷蔵庫のチルドボックスの残りの珈琲も5〜6種類の在庫が、ずいぶん減ったきたので、定番は注文しなければならない。

早速朝は定番のように、レオンハルトのチェンバロ演奏を流しながらネットニュースを見ながら、本日の予定を考える。このパターンが定番になっている。

FBチェックしていたら、アナログ(analog)の最新号発売を知り購入を予定する、久々に近くのイオンモールに出かける、今回の二大特集は、別に懐古趣味でもないが、石と比べると火屋に軍配が上がる、そのような秋の夜長にぴったりな「真空管アンプの魅力〜アンプビルダーの“球”へのこだわり」

そして「私の好きなジャズピアノ」真空管の基礎から、各ブランドの思想と代表モデルの音を解説。ジャズピアノの特集では、オーディオ評論家やミュージシャンのフェイバリットアルバムを挙げていただいた。意外と興味ある記事が満載だが、正にこの状態は夢物語の商品紹介であった。

ましてはヴィンテージと言われるエンクロージャーをお使いの庶子は一度真空管はシングルよりプッシュプルで試されることをお勧めします。一般的に火屋は、音が柔らかとか言われるが、プッシュプルならジャズを聴いても、力強く特に奥行きがあり、キレの良い音は間違いなく良い塩梅で鳴ります。

記事の中の「音門」の真空管4212と300Bを組み合わせたTHE EMPIRE MK IIの掲載が魅了的に紹介されていた、貧困の極みの筆者などには絶対に買えないアンプである(笑)貧困とは実に辛いものである。

オーディオ・マニアとしては欲しいオーディオ機材は次々発表され、またヴィンテージと言われる機材も大変豊富にあり、自分の気に行った機材は欲しくなるが、常にその金額が法外で、だいたい諦める、品質を落す等策はあるが、そう方式で求めると後になり、後悔が付きまとう、これが益々泥沼に浸かる羽目になる。次からは失敗しないと思うことだが、同じ事をくり返してしまうのだ・・・結果的には何時も我慢大会をさせられているようである。

勿論高額な物からり10万円以下の真空管アンプまで掲載され真空管アンプの魅力を読みやすく紹介しています。勿論入門者には安価な程度の良い物が良いのですが、火屋(真空管)も同じ種類の物もヴィンテージ管は桁が違う、例えば10万程度のアンプにヴィンテージ管を使えば価格的には本末転倒であり、十分注意が必要である、筆者は日本製の物は海外製より安定しているため、海外の有名メーカーも下請けに使用した製品は安全な球と言えます。

久しぶりのイオンモール千葉ニュータウン店、コロナ禍の為外出は控えていたので、本屋さんの隣のHMVも覗いてしまう。

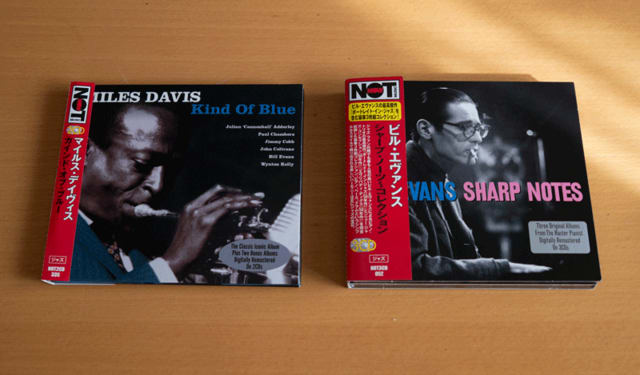

ジャズコーナーに目を移せば、自宅にある1枚のKind of BlueNO CDは一度新しく買い直したいと思っていたので、この際 Miles Davis(Kind of Blue)2枚組とBill Evans(Sharp Notes)(3枚組)買い替えのつもりで購入に至る。

自宅に戻り本も見たい、CDも聴きたい早速その場を後にする。

自宅に戻り珈琲を淹れ飲みながらanalogの最新号を横目にCDを聴きながらMiles Davis(Kind of Blue)を聴く。

元来筆者のジャズは(jazz)は、19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカ南部の都市を中心に派生した音楽形式。西洋楽器を用いた高度な西洋音楽の技術と理論、およびアフリカ系アメリカ人の独特のリズム感覚と音楽形式とが融合して生まれた。演奏の中にブルー・ノート、シンコペーション、スウィング、コール・アンド・レスポンス(掛け合い演奏)、インプロヴィゼーション、ポリリズム(複合リズム)などの要素を組み込んでいることが、大きな特徴とされている。 その表現形式は自由なものだった。

また、初期からポール・ホワイトマンやビックス・バイダーベックらの白人ミュージシャンも深くかかわり、黒人音楽であると同時に人種混合音楽でもあった。演奏技法なども急速に発展した。

確かに聴いて楽しいジャズは好きではあるが、『カインド・オブ・ブルー』(Kind of Blue)は、ジャズ・トランペッター、マイルス・デイヴィスのスタジオ・アルバム。1959年3月・4月の2度にわたって録音、同年8月にリリースされた。マイルスの代表作であり、モダン・ジャズ屈指の傑作とされているアルバムでもある。

マイルス・デイヴィスは、1926年5月米国イリノイ州アルトン生まれ。モダン・ジャズの歴史を築いた史上最大のイノヴェーター、トランペット奏者。カリスマ性をもち、“ジャズの帝王”と呼ばれた。チャーリー・パーカーのバンドで活躍後、クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズ、フュージョンなど、モダン・ジャズの大半の音楽スタイルの中心的な創造者となる。自己のバンドから数々の有名ジャズ・ミュージシャンを輩出したことでも有名。1991年9月28日没。

マイルスが完成させた「モード・ジャズ」の最高傑作「カインド・オブ・ブルー」を聴きながら読み解いてみよう。先ずはカインド・オブ・ブルーと言う意味なんですヨ!

Kind of Blueという、このアルバムのタイトルには、英語に親しんだ人でも惑わされるだろう。勿論これは「青の種類」ではない。種類と言いたいのならA Kind of Blueと言わなければならない。

冠詞のないkind ofは、俗語で「ある程度」「いくらか」「どちらかといえば」というような意味だ。つまり本当の意味は「ちょっとブルーな気分」あるいは「なんとなく憂鬱」というような感じ。だからこのアルバムに漂っているのはブルーな気分なのだ。ジャズ初心者にはお勧めはしないアルバムと思う。

「カインド・オブ・ブルー」に関しては、こう言っている。“Kind Of Blue”というタイトル通り、全体を通してブルーな雰囲気に溢れている。そして静寂でクールな印象。曲のメロディはどれもシンプルでハーモニーは美しい。

ジャズに熱いモノを求める人は「そんなに言われるほど名盤?」という印象があるかもしれない。しかし、それは前評判が良すぎてハードルが上がっているから、そう思ってしまうのだろう。

以前から思ってはいたのだが、これは初心者が聴いてはいけないジャズ名盤の筆頭です。不幸にもこのアルバムから入門してしまった人は、きっとジャズが苦手になるに違いない。かつての筆者が若い頃聴いたが良くなかった。むしろコルトレーンのアラバマの方が暗さはあらるが感動したことは事実である。

カインド・オブ・ブルーは、世界で一番売れているジャズアルバムです。大名盤です。だから初心者向けのサイトで「まずはカインド・オブ・ブルーを聴こう」と、よく紹介されます。しかしこんな重厚な音楽をいきなり聴かされたら、だれでも「うわあ」ってなるんじゃないかなあ・・・・・。

「名盤だから、きっと良いに違いない」

「良さが理解できないのは、未熟なぼくのせいだ」

と自分に言い聞かせ、当初がまんして聴き続けたけど、正直「なんて暗くて退屈な音楽なんだ」としか思えませんでした。

今は手入れの行き届いた真空管アンプから古い演奏のJAZZ(Kind of Blue)を英国の音、LS3/5aで聴く、良いですね。いい音を出してると思います。筆者が感じる英国の音の渋さと少し重く暗いマイルスのペットが心地良いのだ。

確かに今までのLS3/5aの音と違って聴こえる、スピーカージャックの亀裂に問題があったようでした、このような英国製のスピーカーで聴く(Kind of Blue)は実に良い雰囲気を醸し出してくれる、70歳を過ぎジャズの良さがわかった今は、このアルバムの凄さが納得できる。

本当に名演だし、録音も良いし、すばらしいジャズアルバムです。夜に聴くのにうってつけの名盤です。でも初心者の方にはお勧めできません。無理して聴き続けるのはやめて、まずはもっと楽しいジャズを聴きましょう。

確かにこのLS3/5aスピーカーは只者ではない良い音が聴けた、オーディオ好きの庶子が、未だLS3/5aを求める事がやっと理解できた。購入後既に2年間を過ぎLS3/5aの良さを新たに見つけたように思い、情けないやら、嬉しいやら、実に複雑な気持ちである、所詮素人の音いじり好きの老人であった。

マイルス・デイヴィスのアルバム「カインド・オブ・ブルー」を解説する事は、半ばタブー化されているらしい。1959年8月の発売から、世界中で累計1,000万枚を超えるセールスを成した、そして今もなお売れているこのモンスターアルバムには、どのような巧みな解説、コメントも陳腐なもののように感じられてしまうようだ。モダンジャズというカテゴリーが生み出した比類なきアート、その高度な純度ゆえに一切の雑音を寄せ付けないからだと言う。

更にこのアルバムを通して感じなければいけないことは、音楽に選ばれた人、瞬間があるのだということ、単に音を出す技術や才能だけでは、到達しえない境地が存在するということであろう。

1991年9月にこの世を去ったマイルスだが、生前は長きに渡り帝王の座に君臨していた。そんなマイルスも、若き日にチャーリー・パーカーのバンドでプレイしていた頃は、際立った存在ではなかったようだ。ビバップ全盛の中、他のメンバーの超絶技巧により、グングン押し出すアドリブプレイの嵐に、引け目を感じていた。

そんな中で緻密なアレンジと極力音を削ぎ取ったいわゆる「クールジャズ」を、アレンジャーギル・エバンスと共に作り出したのである。つまり、クールジャズはビバップのアンチテーゼとして生まれたわけだ。そしてこのことは、モードジャズ「カインド・オブ・ブルー」を知る前段階として、留意しておく必要があると思うのだが、それとも「カインド・オブ・ブルー」に関してはモードジャズの領域に位置するということ自体、陳腐なことなのだろうか?

とは言え、モードジャズとはどのようなスタイルの音楽なのか知っておくことが必要なのかもしれない。通常のジャズであれポップス、又はロックであれ必ずコード進行が存在する。簡単に説明すればコードとは和音の事で、ド・ミ・ソ ならCメジャーコード、ド・ファ・ラならFメジャーコード、そしてこれらのコードをつなげて曲を作っていくのであると言われている。

20世紀のジャズの発展に最も大きな影響力があったマイルス・デイヴィス。

マイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』は数多いジャズの名盤の中でも最高峰です。

ジャズは、20世紀初頭にニューオリンズで誕生した土着的な音楽。それがブルースや西洋音楽のエッセンスを貪欲に吸収し、著しい発展を遂げます。『カインド・オブ・ブルー』は、その到達点を示しています。

しかも、この音盤は、ジャズという範囲を超えて、現代音楽の最高傑作の1つでもあります。硬派な視点で音楽、映画、演劇、文学、ファッションなどの現代カルチャーを批評し牽引して来たアメリカの『ローリングストーン』誌が、歴史上最も偉大な音盤500で第12位に選んでいます。

また、1959年8月の発表から世界中で累計1000万枚を超えるセールスを積み上げてきました。今も売れています。要するに、怪物アルバムです。

一方、この音盤はマイルス・デイヴィスの朝令暮改が生んだ奇跡でもあります。別の言葉で表現すると、前言撤回。あるいは、わがまま。こだわりです。天才は、時に世の常識など無視し、己の心の声、直感を信じて行動します。君子豹変とも言います。が、周りにしてみれば、たまったものではありません。しかし、その非妥協的な姿勢こそが名盤を生んだわけです。

まず、音盤に参加したメンバーです。リーダーのマイルス・デイヴィスがトランペット。以下、テナーサックスがジョン・コルトレーン、アルトサックスがキャノンボール・アダレイ、ベースがポール・チェンバース、ドラムはジミー・コブ。そして、ピアノがウィントン・ケリーとビル・エヴァンス。いずれ劣らぬジャズ史に名を刻む一国一城の主たちです。

注目すべきは、2人のピアニストがクレジットされていることです。なぜ、そうなったのでしょうか?ここに、『カインド・オブ・ブルー』の秘密があります。それに迫るため、時計の針を1958年に戻します。

ビル・エヴァンスは、クラシック音楽の基礎を持つ実力十分のピアニストで、職業としてジャズを弾いていました。が、いまだ無名。休日には、ラフマニノフ、ベートーヴェン、バッハを弾いていたといいます。

記録によると、ビル・エヴァンスは、1958年4月25日、ニューヨークのカフェ・ボヘミアでのマイルス楽団の公演に初めて参加します。以来、マイルス楽団の正ピアニストとして、濃密な時間を過ごします。マイルスとエヴァンスの最良の共演といえる「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」が『ジャズ・アット・ザ・プラザ第1集』で聴けます。

ジャズの主流が上述のハードバップにあるとき、静謐な中に浮かび上がるマイルスのミュート・トランペットに寄り添うエヴァンスのピアノは、それまでのジャズとはまったく異質です。新しい扉が開く予感です。しかし、エヴァンスは、11月16日のヴィレッジ・ヴァンガード出演を最後にマイルスのもとを離れます。結局、マイルス楽団在籍は7カ月で終わりました。

なぜでしょう?

エヴァンスだけが白人であるがゆえに、ほかの楽団メンバーやクラブ経営者などとの間でいさかいが絶えませんでした。この時期、アメリカ社会には人種差別が公然とありました。それゆえ、ジャズの世界では黒人による白人に対する逆差別が横行していました。黒人街のクラブに出演すると身の危険まで感じたそうです。また、エヴァンスの音楽がクラシックを基礎にしているため、ブルースを土台にしたほかのメンバーとの調和が難しい面もありました。さらに、エヴァンスは貴族的な雰囲気をまとっていましたが、実は麻薬常習者でした。かつて麻薬禍で苦労したマイルスは麻薬には厳しかったのです。結局、マイルスは苦渋の決断でエヴァンスを解雇します。

そして、後釜にはウィントン・ケリーが座ります。彼は、ハード・バップもモードも弾けるオールラウンダーでしたから。

いよいよ、マイルスが『カインド・オブ・ブルー』に取り組みます。

マイルスの頭の中には、いまだジャズが経験したことのない真新しいサウンドが響いています。重要なカギを握るのがピアニストです。楽団で和音を奏でる唯一の楽器だからです。ラヴェル的な音空間を理解する感性とジャズという音楽の中で美しく演奏できる技量を併せ持つピアニストなしには、目指すサウンドは実現しません。

ビル・エヴァンスを切り捨てた今となっては、ウィントン・ケリーに期待を寄せるしかありません。もちろん、ウィントンも世に評価の極めて高いピアニストでありました。

しかし、マイルスは、『カインド・オブ・ブルー』を録音する観点からは、ウィントン・ケリーでは物足りないと感じます。じゃあなぜビル・エヴァンスを切り捨てたんだ? と言いたくなりますよね。組織で人事をやるうえでは決して考えられません。つねに「適材適所」ですから。

此れ以降は掲載記事より引用。(マイルスの世界観では、己が希求する音楽の実現のためには、ただ最良の演奏家が必要だ、ということに尽きるのです。肌の色、知名度、生活態度、事柄の経緯などなどは二の次というわけです。そこで、マイルスは、再びビル・エヴァンスに白羽の矢を当てます。黒人への強いこだわり、楽団内の融和、麻薬への厳しい態度からわずか4カ月前に解雇したばかりなのにです。これが朝令暮改でなくて何だ、とも言えます。が、究極の合理主義ともリーダーシップとも言えます。ビル・エヴァンスは2度マイルス楽団に登場するのです。)と綴られています。

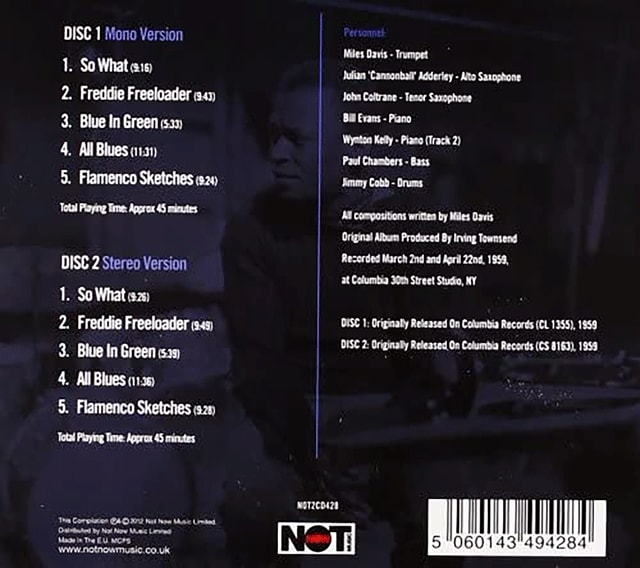

『カインド・オブ・ブルー』の録音セッションは、1959年3月2日と4月22日に行われました。わずか2日間で、世紀の名盤ができたというのは驚嘆です。要するに、インスピレーションの賜物、一期一会のパワーです。何度もリハーサルを重ねればよいというものではありません。

まず3月2日のセッションです。

マイルスから連絡を受けたビル・エヴァンス。コロンビアが誇るニューヨークの30丁目スタジオにやって来ます。

ちょっと変です。スタジオにピアニストが2人参集しているのですから。レギュラーのウィントン・ケリーは当然として、4カ月前に解雇されたビル・エヴァンスまでいる。なぜ? ほかのメンバーはいぶかしく思います。スタジオは非常にぎこちない雰囲気に包まれます。ウィントンの心中はいかばかりだったでしょう。もちろん、マイルスは意に介しません。明確な狙いがあるのですから。

マイルスは、最初に録音する曲として「フレディー・フリーローダー」を指定します。『カインド・オブ・ブルー』の中で最もスウィンギーな曲です。ピアノはウィントンです。レギュラーに敬意を表したともいえます。また、従来のハード・バップ的なサウンドですから、楽団員にとってはお手のもの。難易度の高い曲に取り組む前のウォームアップという意図もあったでしょう。1発でOKです。ウィントンの出番は終了。マイルスの指示でウィントンはスタジオから去ります。いよいよ、

マイルスが思い描いたモード奏法による冒険が始まります。パートナーはビル・エヴァンス。ウィントンに気を使う必要はありません。ほかのメンバーも必死でマイルスが構想する音の宇宙を作り上げます。

この日、2曲を仕上げます。

この日、2曲を仕上げます。

とこのような紹介記事を見つけました。マイルス・デイヴィス門下生は皆それぞれ一流の演奏者に育って行くのでした。

当時参加ミュージシャンはジョン・コルトレーン(t,sax)、キャノンボール・アダレイ(al,sax)、ポール・チェンバース(bass)、ジミー・コブハム(drums)、そしてウィントン・ケリーとビル・エヴァンスがピアノをプレイしている。

マイルスが完成させた「モード・ジャズ」の最高傑作「カインド・オブ・ブルー」を聴きながら読み解いてみよう。

ジャズのある到達点なのか?「カインド・オブ・ブルー」

マイルス・デイヴィス – トランペット

ジョン・コルトレーン – テナー・サックス

キャノンボール・アダレイ – アルト・サックス

ビル・エヴァンス – ピアノ

ウィントン・ケリー – ピアノ

ポール・チェンバース – ベース

ジミー・コブ – ドラム

ジョン・コルトレーン – テナー・サックス

キャノンボール・アダレイ – アルト・サックス

ビル・エヴァンス – ピアノ

ウィントン・ケリー – ピアノ

ポール・チェンバース – ベース

ジミー・コブ – ドラム

1.[CD]

1.So What

2.Freddie Freeloader

3.Blue In Green

4.All Blues

5.Flamenco Sketches

2.[CD]

1.So What

2.Freddie Freeloader

3.Blue In Green

4.All Blues

5.Flamenco Sketches

2.[CD]

1.Generique

2.L'Assassinat De Carala

3.Sur L'Autoroute

4.Julien Dans L'Ascenseur

5.Florence Sur Les Champs-Elysees

6.Diner Au Motel

7.Evasion De Julien

8.Visite Du Vigile

9.Au Bar Du Petit Bac

10.Chez Le Photographe Du Motel

11.Autumn Leaves

12.Love For Sale

13.Somethin' Else

14.One For Daddy-O

15.Dancing In The Dark

2.L'Assassinat De Carala

3.Sur L'Autoroute

4.Julien Dans L'Ascenseur

5.Florence Sur Les Champs-Elysees

6.Diner Au Motel

7.Evasion De Julien

8.Visite Du Vigile

9.Au Bar Du Petit Bac

10.Chez Le Photographe Du Motel

11.Autumn Leaves

12.Love For Sale

13.Somethin' Else

14.One For Daddy-O

15.Dancing In The Dark

マイルス教室の卒業生達は、エヴァンスだけでなく、コルトレーンに対しても、このアルバムは大きな影響を与え、彼らが大きく成長を遂げるきっかけとなったことだけは間違いないでしょう。なぜなら、このアルバムを4月に録音し終えた後、すぐに二人は自らの作品群において、非常に重要な作品を発表しています。

エヴァンスは、5月には「Undercurrent」、そして12月には「Portrait In Jazz」を録音。まさに彼の絶頂期が始まろうとしていました。

そして、コルトレーンもまた、5月に「Giant Steps」を発表。マイルスと並ぶ存在への大きな一歩を踏み出しています。

どの音楽ジャンルよりもエネルギーに満ち、成熟期を迎えようとしていたモダン・ジャズ。このアルバムは、そんなジャズの50年代最後を飾るに相応しい傑作と言えるでしょう。

このようにKind of Blueを綴ると、此れは間違った表現では無いように思った。

現在持参する真空管アンプも違った意味でジャズを聴くには、現在松下製6CA7のPPで使うLUXKIT A3500を使っていますが、力強い真空管KT88プッシュプルでのドライブでの音出しを想像する、一般的には「厚みと豊かな響き」を楽しむことが出来ると言われるが、どのような音が出るのかに興味を抱く。

マイルスのJazzとはかくもクールで知的な音楽であることに、このCDを聴いて再度気づきました。以来、私はこのしぶーく美しいトランペットに魂を奪われる思いで聴き入っています。マイ・ファニー・バレンタインまで聴いたがビッチェズ・ブリュー以降は聴かなくなった。ブラボー!

今回購入のビル・エヴァンスの3枚組は別途に紹介していきます。