9/7(土)は、熊本県阿蘇市で行われた「第12回大阿蘇元気ウォーク」に参加しました。

福岡の自宅を4時半に出発し、阿蘇市には、7時20分に到着しました。

私、この大会3回目の参加です。

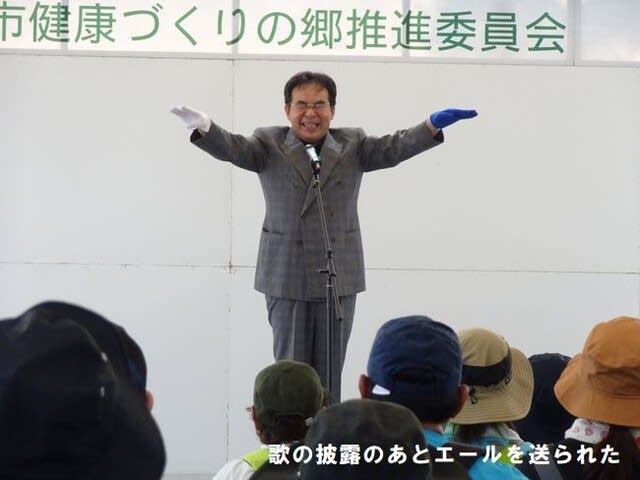

8:10から出発式。佐藤阿蘇市長から、歌とエールをいただきました。(佐藤市長は、成人式で新成人に持ち歌を披露するので有名です)

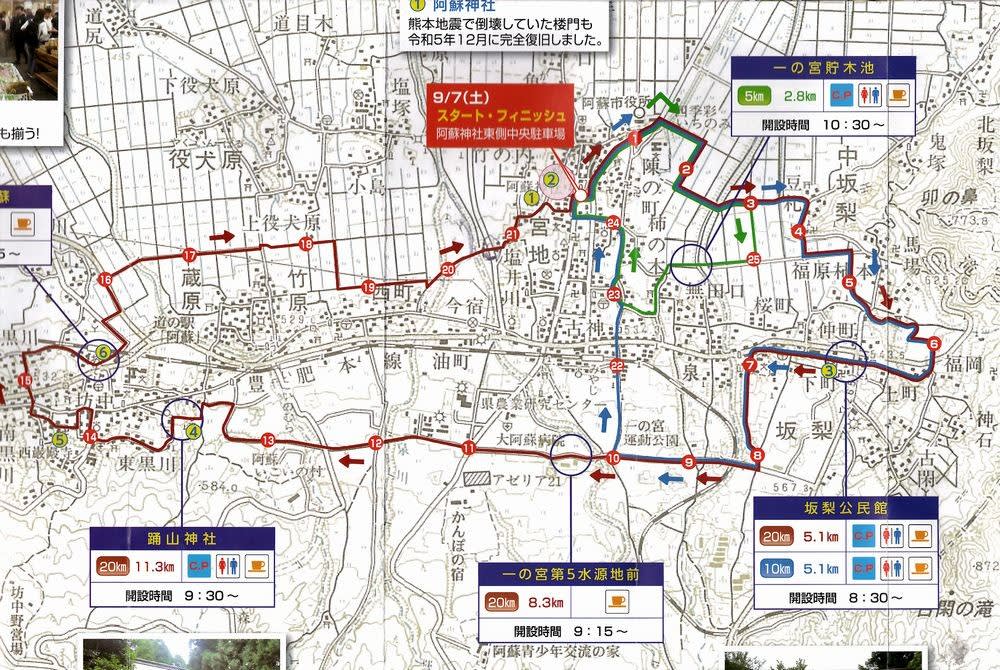

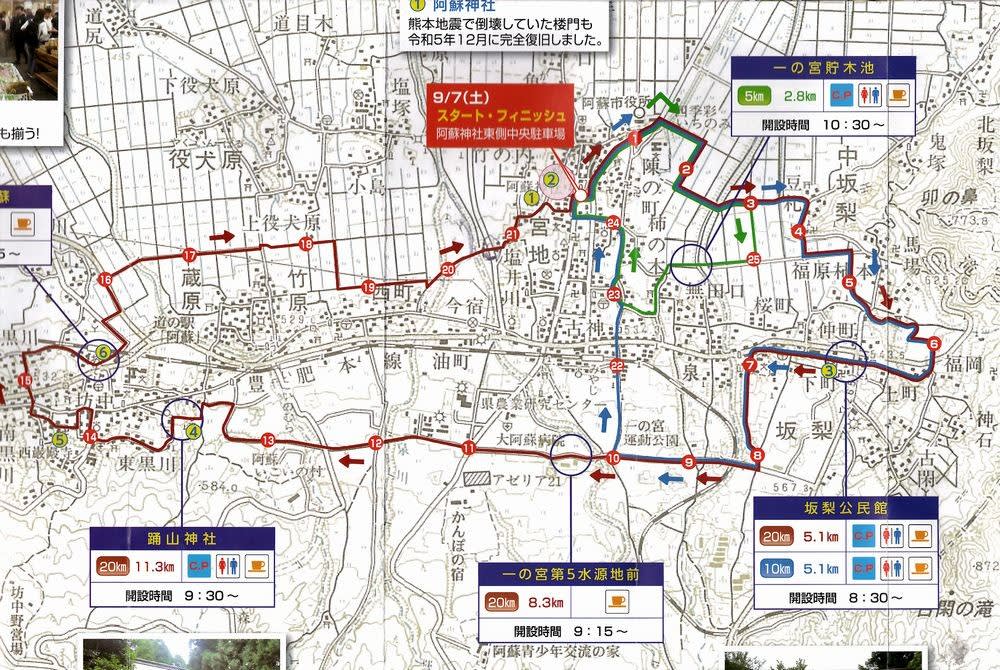

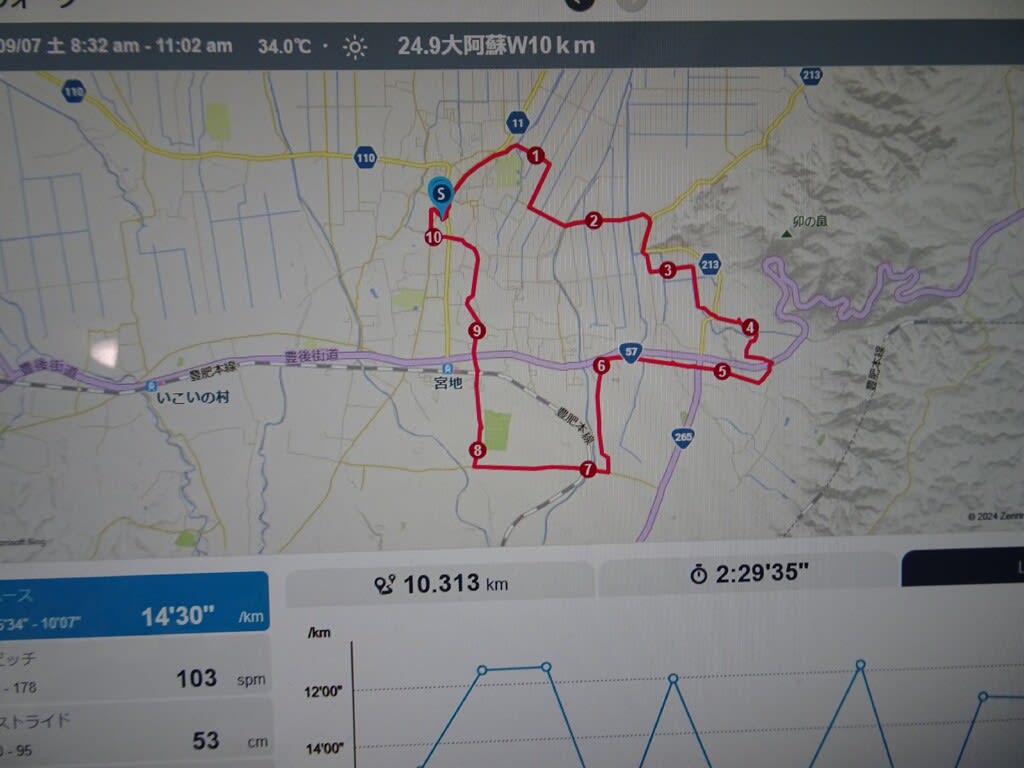

8:35 20kmコーススタート。私は、20kmでエントリーしていますが、日ごろ20kmは歩いてなくまたこの暑さ、一応歩けるところまで歩こうとスタートしました。

阿蘇市を歩いていると「水基巡りの道」というのがあり、いろんなところから湧水があります。

「九州の水がめ、阿蘇」。高岳の麓に位置する阿蘇神社、その境内から湧く「神の泉」は不老長寿の水と崇められている。

門前町商店街では同じ伏流水が湧いており、古くから地元の人はその豊かな水を生活に利用してきた。この美しい水を観光客にも味わってもらいたいと、町づくりの一環として「水基」と呼ぶ水飲み場を設置しその数は現在28箇所になる。観光客はそれぞれの水で喉を潤しながら散策する「水基巡り」を楽しむ。まさに自然と町づくりがうまく融合した姿と言える。(熊本県観光スポットより)

阿蘇山は、朝靄に覆われています。

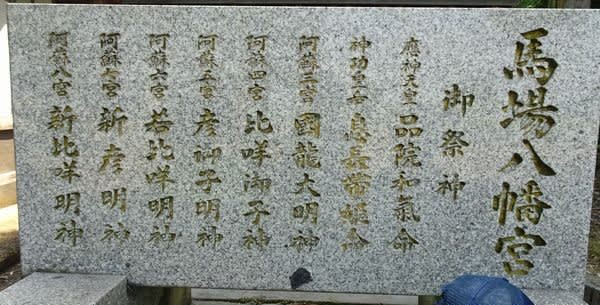

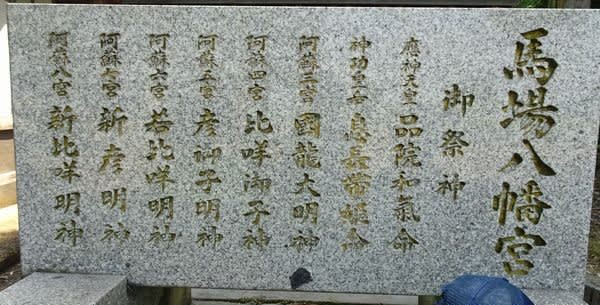

コースは、馬場八幡宮へ

馬場八幡宮は、由緒の正確な記録はないが八幡宮は古来、源家の氏神として尊崇せられていた神であるので源平の争乱の頃源家の流れを汲む鎮西八郎為朝がこの地に城を築き居住した記録が

残されている(肥後国誌)ことを考慮すると、為朝が鎮守社とした(1151)と推察しても不自然ではない。約860年前の事である。

石灯篭の古いものに享保14年(1730)の刻銘が残っている。後世阿蘇三宮より八宮まで六座の神が併祀されている。これは阿蘇開拓の祖神を尊び合祀されたものと思われるが年代は不詳である。

明治6年(1874)白川県(熊本県)より当社を第266区の郷社として指定を受けている。

明治27年(1894)に旧坂梨村の村社となった。

ここで少し休憩します。

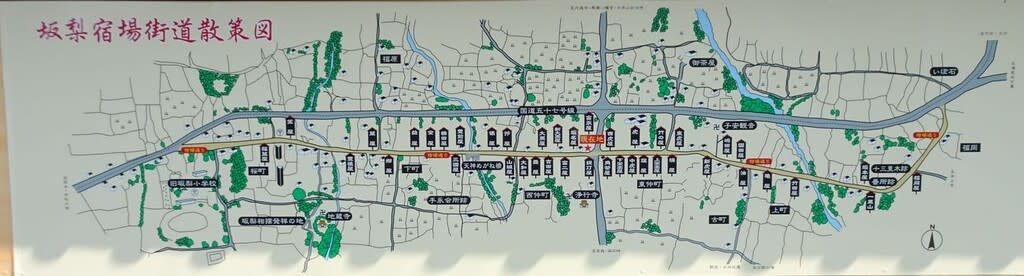

休憩後再スタート。コースは豊後街道「坂梨宿」へ

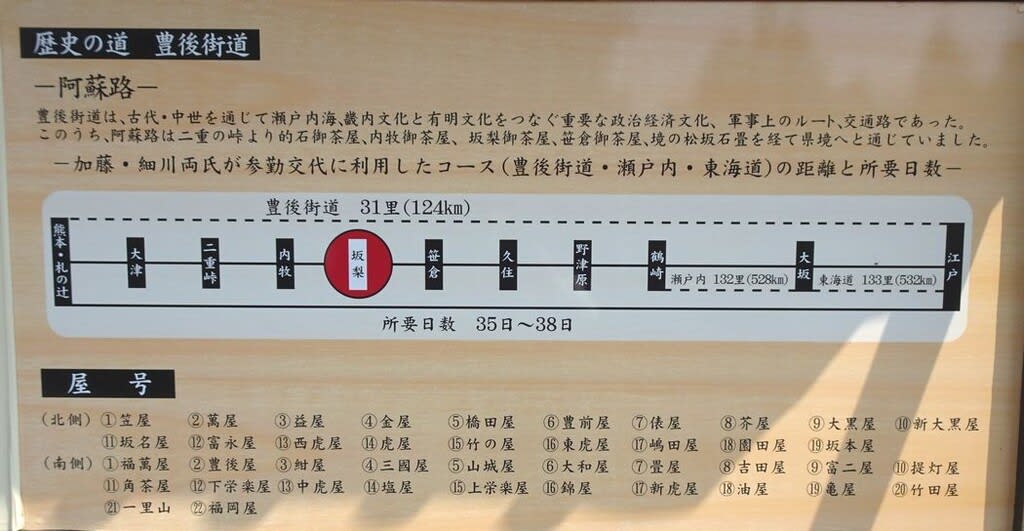

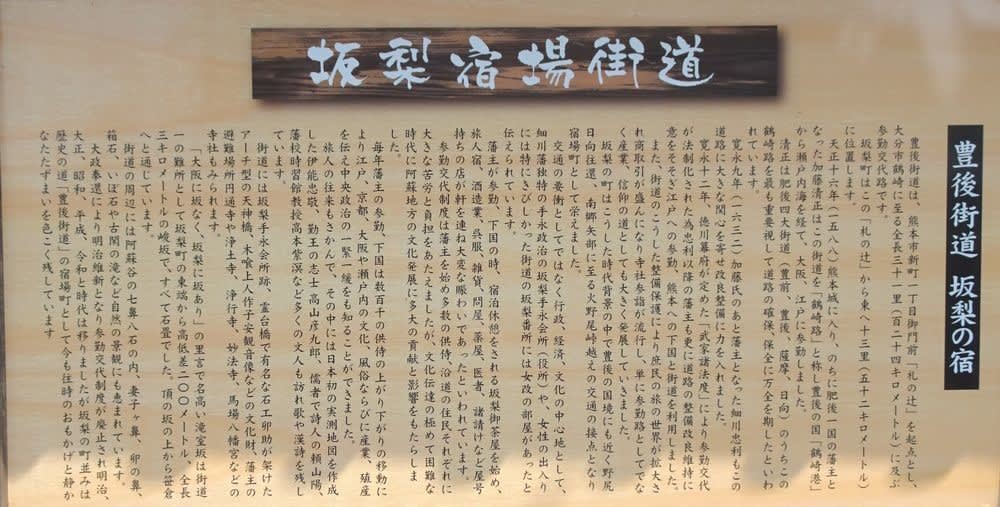

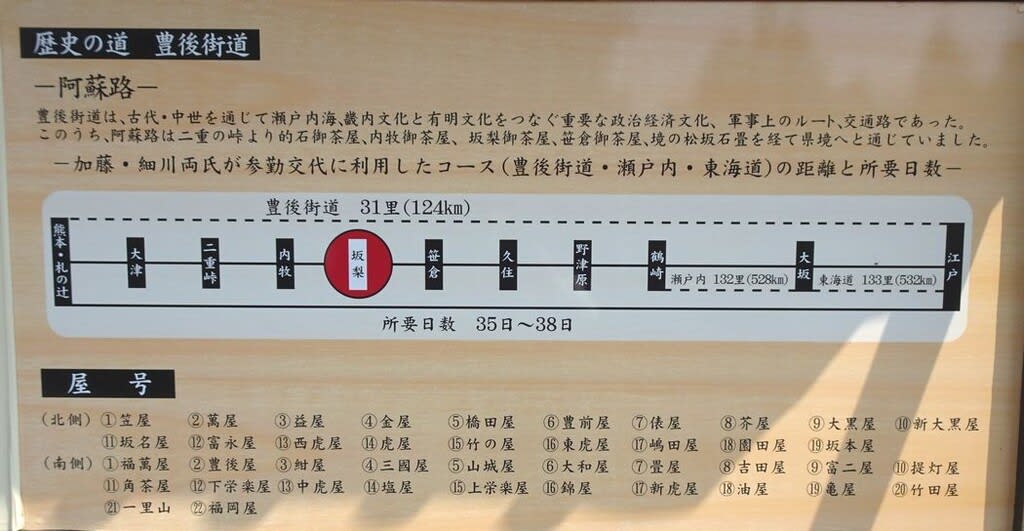

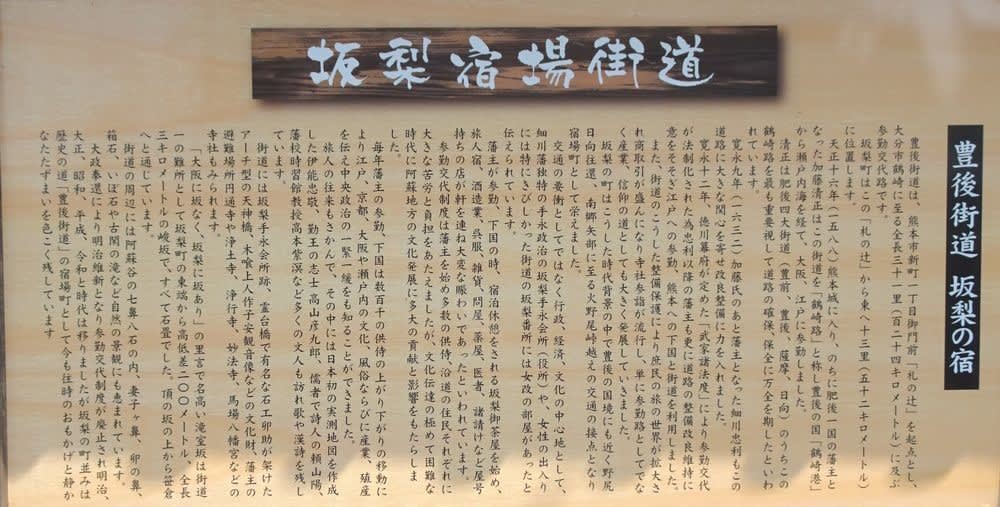

豊後街道は、熊本市新町1丁目御門前「札の辻」を起点とし、大分市鶴崎に至る全長31里(124km)に及ぶ参勤交代路です。

坂梨町はこの「札の辻」から東へ13里(52km)に位置します。

天正16年(1588)熊本城に入り、のちに肥後一国の藩主となった加藤清正はこの街道を「鶴崎路」と称し豊後の国「鶴崎港」から瀬戸内海を経て、大阪、江戸に参勤しました。

清正は肥後4大街道(豊前、豊後、薩摩、日向)のうちこの鶴崎路を最も重要視して道路の確保、保全に万全を期したといわれています。

寛永9年(1632)加藤氏のあと藩主となった細川忠利もこの道路に大きな関心を寄せ改良整備に力を入れました。

寛永12年、徳川幕府が定めた「武家諸法度」により参勤交代が法制化された為、忠利以降の藩主も更に道路の整備改良維持に意をそそぎ、江戸への参勤、熊本への下国と街道を利用しました。

また、街道のこうした整備保護により庶民の旅の世界が拡大され商取引が盛んになり寺社参詣が流行し、単に参勤路としてでなく産業、信仰の道としても大きく発展していきました。

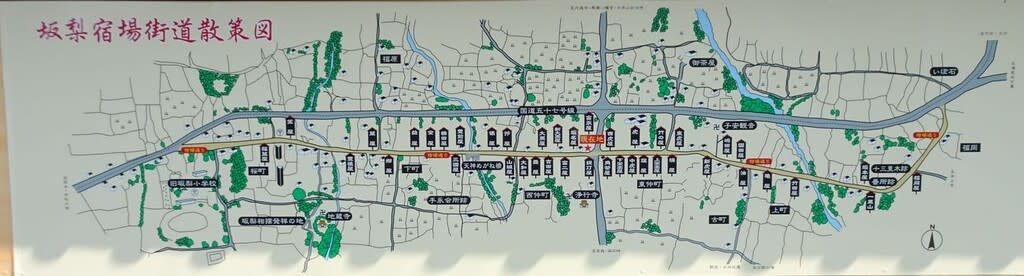

坂梨の町はこうした時代背景の中で豊後の国境にも近く野尻日向往還、南郷矢部に至る火野尾峠越えの交通の接点となり宿場町として栄えました。

交通の要衝としてだけではなく行政、経済、文化の中心地として、細川藩独特の手永政治の坂梨手永会所(役所)や、女性の出入りには特にきびしかった街道の坂梨番所には女改の部屋があったと伝えられています。

藩主が参勤、下国の時、宿泊休憩をされる坂梨御茶屋を始め、旅人宿、酒造業、呉服、雑貨、問屋、薬屋、医者、諸儲けなど屋号持ちの店が軒を連ね大変な賑わいであったといわれています。

参勤交代制度は藩主を始め多数の共侍、沿道の住民それぞれに大きな労苦と負担をあたえましたが、文化伝達の極めて困難な時代に阿蘇地方の文化発展に多大の貢献と影響をもたらしました。

毎年藩主の参勤、下国は数百千の共侍の上がり下がりの移動により江戸、京都、大阪や瀬戸内の文化、風俗ならびに産業、殖産を伝え中央政治の一緊一緩をも知ることができました。

旅人の往来もさかんで、その中には日本初の実測地図を作成した伊能忠敬、勤王の志士高山彦九郎、儒者で詩人の頼山陽、藩校時習館教授高本紫溟など多くの文人も訪れ歌や漢詩を残しています。

街道には坂梨手永会所跡、霊台橋で有名な石工卯助が架けたアーチ型の天神橋、木喰上人作子安観音像などの文化財、藩主の避難場所円通寺や浄土寺、浄行寺、妙法寺、馬場八幡宮などの

寺社もみられます。「大阪に坂なく、坂梨に坂あり」の里言で名高い滝室坂は街道一の難所として坂梨町の東端から高低差200m、全長3kmの峻坂ですべて石畳でした。頂の坂の上から

笹倉へと通じています。街道の周辺には阿蘇谷の七鼻八石の内、妻子ヶ鼻、卯の鼻、箱石、いぼ石や古閑の滝など自然の景観にも恵まれています。

大政奉還により明治維新となり参勤交代制度が廃止され明治、大正、昭和、平成と時代は移りましたが坂梨の町並みは歴史の道「豊後街道」の宿場町として今も往時の面影とたたずまいを

色こく残しています。(ASO Pediaより引用)

坂梨宿には、高山彦九郎・・・尊王思想家 「寛政4年(1792年)7月滞在

伊能忠敬・・・・「文化7年(1810年)12月内牧から小池野まで測量

勝海舟・坂本龍馬・・・文久4年(1864年) などの方が宿泊されています。

坂梨公民館がチェックポイント

チェックポイントでは、キュウリの醤油漬けや辛子漬けが振舞われました。

坂梨公民館の横には、豊後街道の説明板が掲示されています。

私ももう15年ほど前でしょうか、大津宿から内牧まで歩いたことがあります。雨が降っていましたので石畳が滑りやすくゆっくりゆっくり歩いた記憶があります。

いつか、内牧から豊後鶴崎まで歩いてみたいと思っていますが、もう歳のせいかなかなか行動に移すことができません。

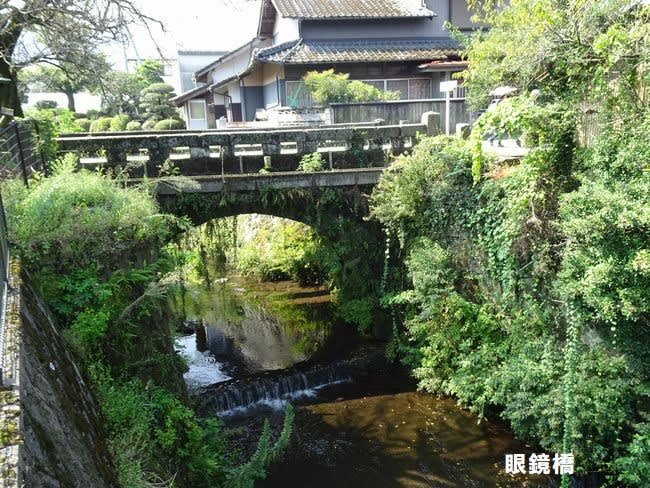

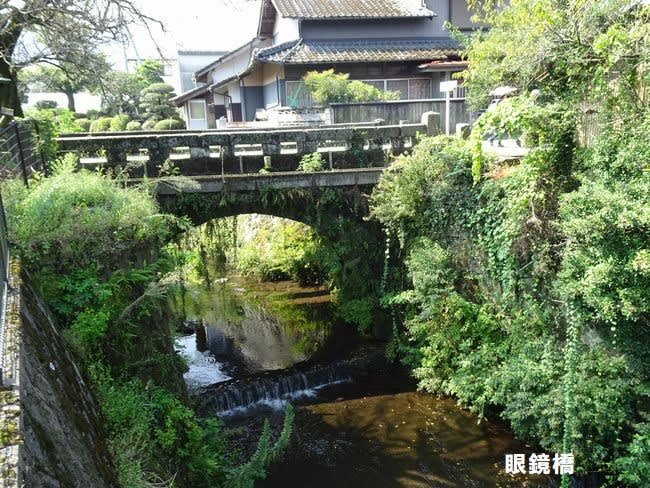

歩いていると「めがね橋」があります。近くに天神社があるので「天神橋」とも呼ばれています。1847年種山石工(現東陽町)の夘助が建てたといわれています。

歩いているとコスモスが咲きだし、また栗の木には栗の実が熟しています。まだまだ暑いけど秋はそこまで来ているのですね。

なだらかな坂道を登ると10k、20kの分岐点です。

暑いので20kをあきらめ10kmコースの方に行きます。

運動公園で少し休憩し再スタート。

JR宮地駅を通過

ゴールまであと少し。

11:00 ゴールしました。

ゴール後の楽しみは、「かき氷」です。

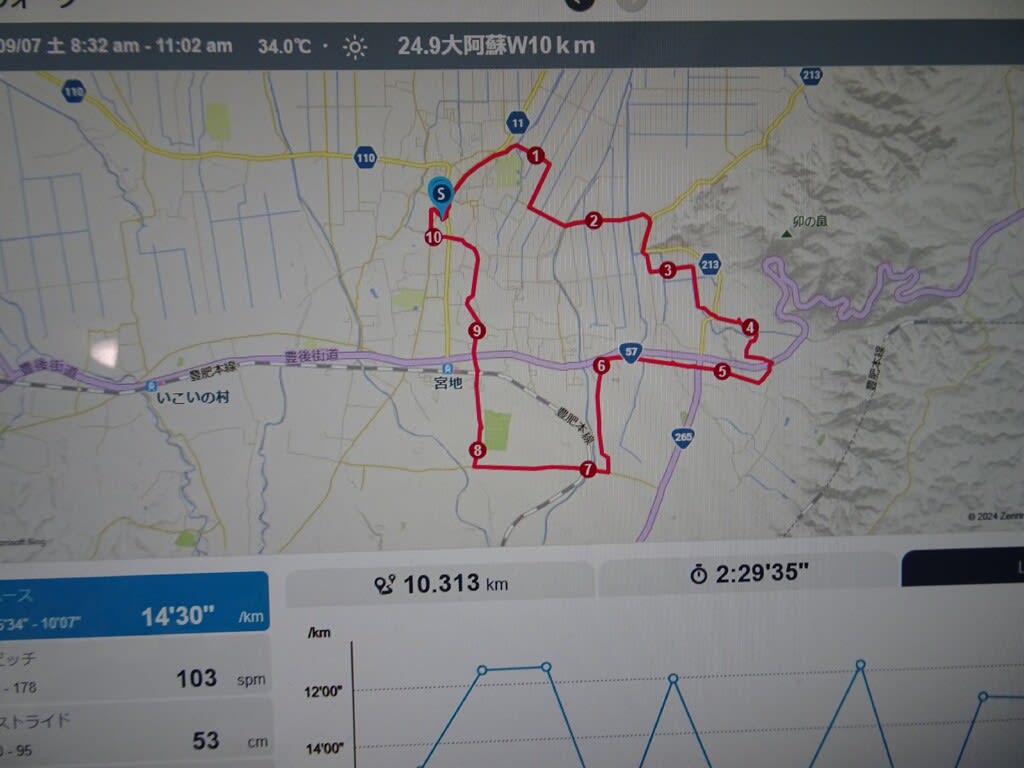

今日のGPS

明日の2日目は暑いのでパスします。

帰り道、久しぶりに(20年ぶりかな?)「あそ路」に行って「たかな飯」「だご汁」をいただきました。

「

「