先週は、「早良国王墓」まで歩きましたが、今回は、魏志倭人伝に記載されている「伊都国王墓」へ行ってきました。

車を産直店「伊都菜彩」へ置いてウォーキング開始です。

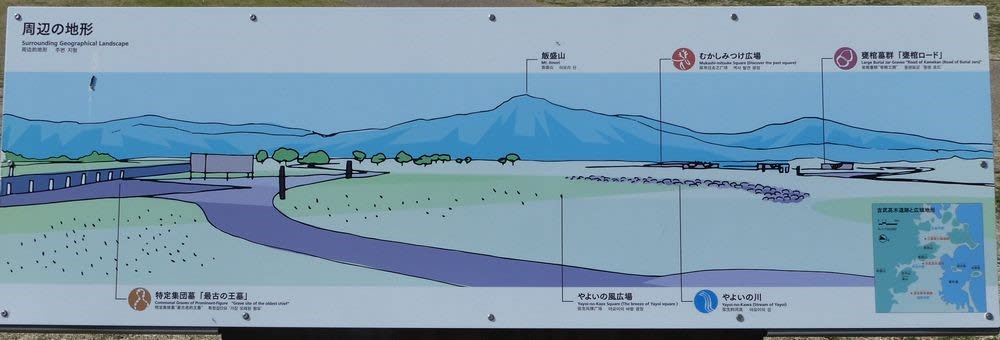

細石(さざれいし)神社 (三雲宮) 祭神は、磐長姫と木花開耶姫(日向第一代ニギニギノミコトの妃)の二柱。このあたりが弥生時代「伊都国」の中心地でした。

細石神社から少し離れたところにあるのが、「三雲南小路遺跡」です。

この遺跡は江戸時代終わりごろに発見され(1号甕棺)、出土品のうち銅鏡1面と銅剣1本が博多の聖福寺に伝えられ国の重要文化財に指定されています。

最初の発見から150年後の昭和50年(1975)、新たに2号甕棺が発見され、銅鏡22面以上、ヒスイ製勾玉、ガラス製勾玉、管玉、金銅製の四葉座飾金具などが出土しています。

墳丘は弥生時代の中期後半(約2000年前)に造られたと推定され、豪華な副葬品や墳丘の大きさから伊都国王初代?の墓であると考えられています。(糸島観光協会HPより)

井原(いわら)鑓溝遺跡は、江戸時代に発見されたあと遺跡の正確な位置や出土品の所在が分からなくなっている王墓です。福岡藩の国学者青柳種信が記した「柳園古器略考」によると

銅鏡21面の他、武器などの副葬品が収められていたとあります。副葬品の年代からこの遺跡は、三雲南小路遺跡に続く伊都国王の墓と考えられています。

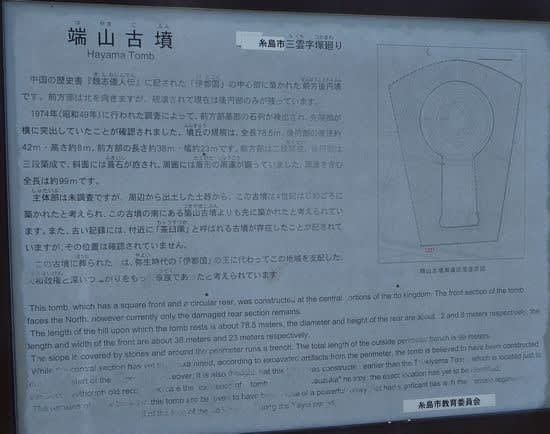

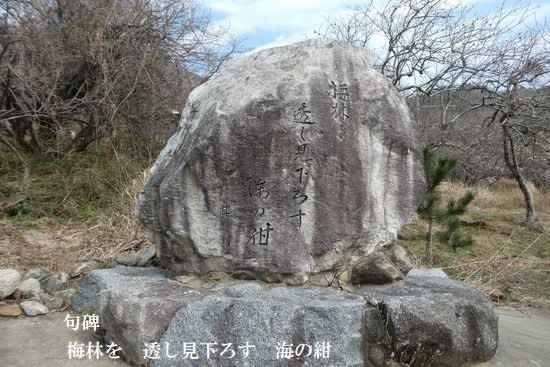

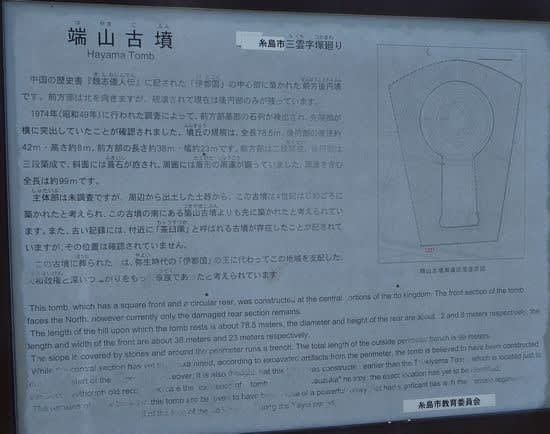

この三雲・井原遺跡のすぐ近くには、築山古墳、端山古墳という前方後円墳の古墳があります。

端山古墳は、4世紀初めごろ造られ、この古墳に埋葬された人は、弥生時代の伊都国の王に代わってこの地域を支配したヤマト政権と深いつながりを持った豪族でした。

築山古墳は、4世紀末に造られ、端山古墳同様ヤマト政権と深いつながりのある豪族の墓でした。

石ヶ崎支石墓 支石墓は、弥生時代始まりと共に朝鮮半島南部から伝わり、糸島・唐津を中心とする北部九州に集中的に分布します。支石墓から出土した数々の副葬品は、まさに

朝鮮半島との交流の証であり、糸島地域の人がいち早く大陸文化を受け入れたことを物語ります。この先進性こそが階層性を生み出し、後の伊都国王都を培う基盤となりました。

石ヶ崎支石墓は、昭和24年(1949)の調査により支石墓1基、甕棺墓23基、土壙墓3基を発見しました。弥生早期から前期の支石墓の上石は、3,2mX2,8mの巨石で

12個の朝鮮系碧玉製太型管玉が副葬されていました。

弥生時代の糸島は、糸島水道で二つに分かれていた。大陸・朝鮮の文化や渡来人は、この水道を通って伊都国にやってきました。

先日、図書館に行くと「倭の女王卑弥呼」という本を目にしました。「邪馬台国は糸島平野」「卑弥呼の墓は、平原弥生古墳」と見出しに載っています。

借りてきてまだ読んでいませんが、なかなか興味のある本だと思います。

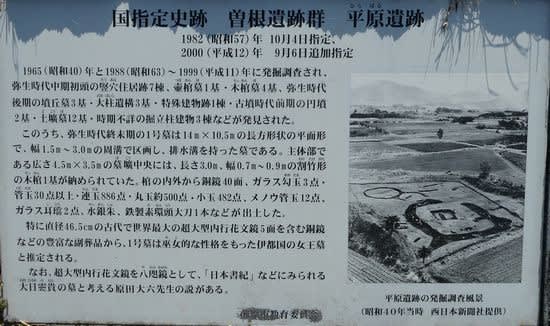

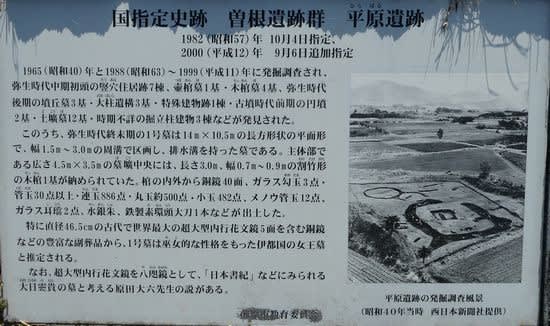

その卑弥呼の墓といわれている「平原遺跡」に行ってきました。

平原遺跡は伊都国の王墓と考えられる1号墓を中心とした墳墓遺跡で、昭和40(1965)年に発見されました。発見は偶然によるもので、土地の持主がミカンの木を植えるための溝を掘ったところ、

多数の銅鏡の破片が出土しました。そこで原田大六(はらだだいろく;故人)氏が調査主任となって、大神邦博(おおがみくにひろ;故人)氏とともに発掘調査が行われました。

1号墓は14メートル×12メートルの四隅が丸い長方形でその中央に木棺が埋葬されていました。この墓は弥生時代終末期(約1800年前)に造られたものです。

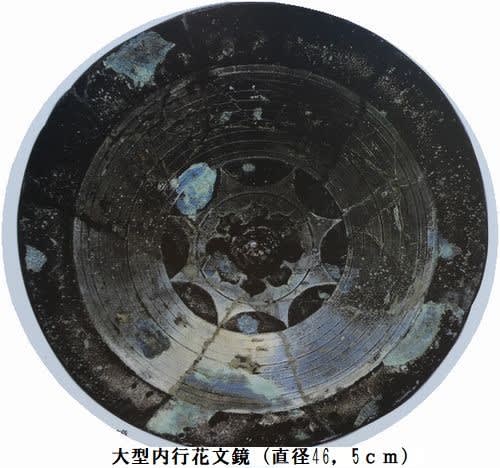

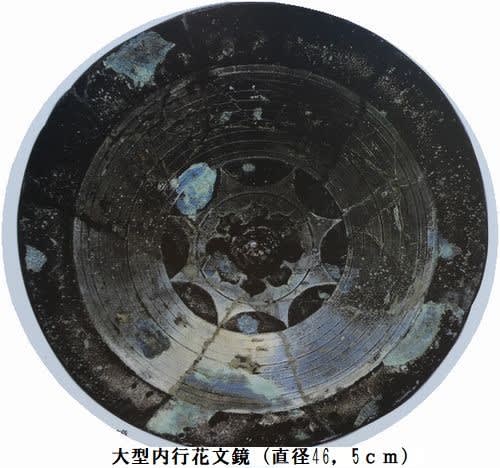

副葬品は銅鏡40枚、鉄刀1本、ガラス製勾玉やメノウ製管玉などの玉類が多数発見されています。銅鏡のなかには直径46.5センチメートルの内行花文鏡が5枚ありますが、

これは日本最大の銅鏡で非常に貴重なものです。また、ひとつの墓から出土した銅鏡の枚数も弥生時代としては日本一で、伊都国王の墓にふさわしい内容です。

この墓に葬られた人物は女性、すなわち女王ではないかと考えられています。その理由は、副葬品の中に武器がほとんどないこと、ネックレスやブレスレットなどの装身具(アクセサリー)が

多いこと、中国で女性が身につける「耳とう」といわれるイヤリングが副葬されていることです。(糸島市HPより)

この遺跡の発見者原田大六氏(故人)によると、大型内行花文鏡(直径46,5cm)は、皇室にある三種の神器の八咫(やた)鏡と同型の鏡だそうです。これは、古代の世界最大の鏡で

1号墓は、巫女的な性格をもった伊都国の女王墓と推定されます。ただ、この墓は、2世紀半ば(150年頃)に造られましたので卑弥呼(240~249年ごろ没)卑弥呼とは時代が100年ぐらい

違います。 平原遺跡の詳細(クリックしてください) ⇒平原遺跡

3世紀ごろになると、ヤマト政権が全国を統一し、ここ伊都国は、ヤマト政権の大陸や朝鮮への外交の役割を果たしました。