コロナまん延防止重点措置の中、他県には行かず県内のウォーキングに徹しています。

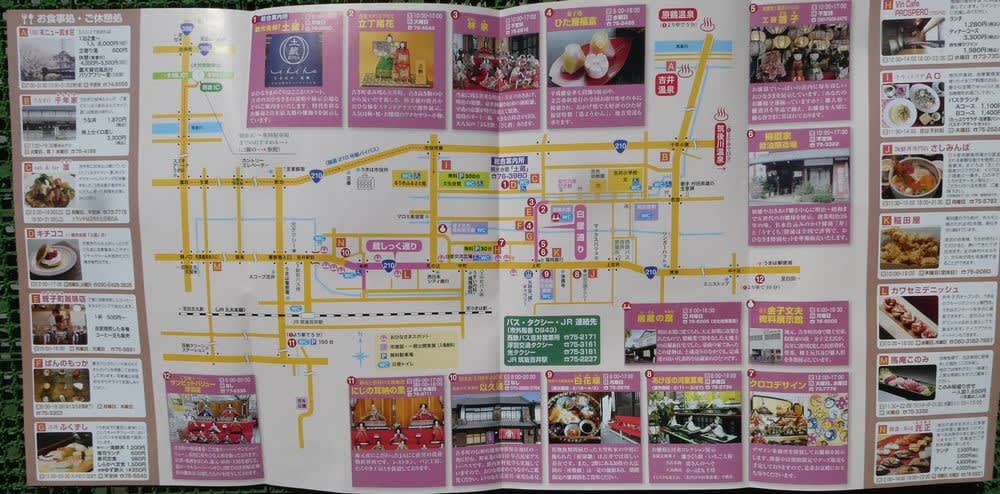

2/15(火)雛祭り「さげもん」で賑わっている「柳川さげもんめぐり」に行ってきました。

「さげもん」は、江戸末期頃より、女の子が生まれると初節句のお祝いにお雛様の代わりに元気で丈夫に育ってほしいという願いを込めて祖母や母親、親戚、友人が着物の端布や

布団の残り布を利用して様々な縁起物を作って贈りました。

飾り物には、鶴、亀、エビ、ヒヨコといった縁起物で一つ一つが袋物になって物を入れることができます。

飾り物は、七本の糸に七個ずつと中央に二個の柳川毬を合わせて51個取り付けます。四十苦労(49)しなくてもいいように、又人生50年よりも長生きできるようにと願いを込めて

50に1個多い51個の飾り物を吊るします。(関東では、吊るし雛と言われています)

代表的な飾り物としては、

<這い人形> 生まれて、這い這いするようになった親の喜び。子供の豊かな成長を願う。

<三番叟> 祝いの席の舞を踊ります。

<ひよこ> かわいらしさ、あどけなさ。

<桜> 桜のようにかわいく育ちますように。

<梅> 寒さに耐えて、春に先駆けて咲く。

<えび> 年老いて腰が曲がってもなお元気。

<セミ> 泣く子は育つ。土の中に何年もいて辛抱の象徴。

<蝶> サナギから蝶へ。きれいに着飾らせて嫁に出したい親心。

<宝袋> 心が豊かになるように。

<ネズミ> 金運、子だくさん。

<鶏> 朝早起きで、つがいで仲良く卵を温め育てる。

スタートは、西鉄柳川駅。

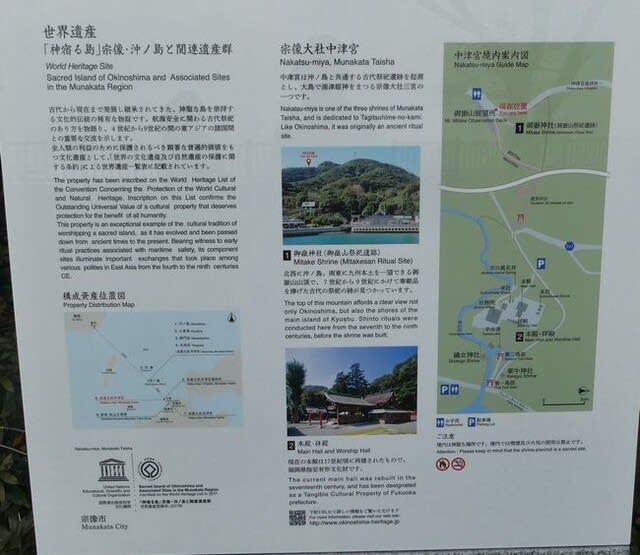

柳川は、「水郷の町」として知られ、市内は江戸時代の掘割が総延長約470km網目のように張り巡らされています。ここでの一番の楽しみは、どんこ舟で市内を回る「川下り」です。

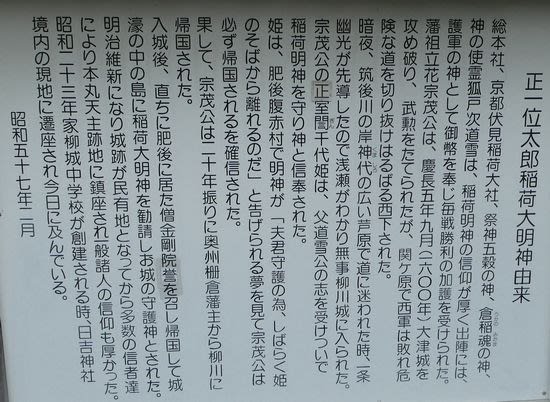

先ず「三柱神社」へ。

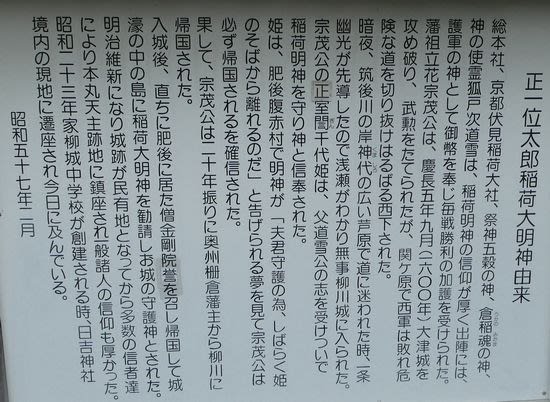

三柱神社(みはしらじんじゃ)は、「西国一の強者」と称された百戦錬磨の武将 初代柳川藩主 立花宗茂公、岳父 戸次道雪(べっきどうせつ)公、宗茂室 誾(ぎん)千代姫の三神を祀ったことから、

三柱神社と称します。

天明三年(1783)、七代藩主 立花鑑通公が柳川城内三の丸 長久寺境内に社を建立し、道雪公を奉祀したのを起源とし、文政三年(1820)坂本村日吉神社近くに遷座され、唯一宮と称し、

のち梅岳社に合祀し、三柱宮と改称しました。

文政八年 九代藩主 立花鑑賢(あきかた)公により、現在の地(約二万坪)を境内として社殿の建立を計画し、翌九年(1826)旧八月十六日に御神霊が遷座され、これより三柱神社と

なりました。柳川をはじめ、地方の尊崇はもとより、その御神威御神徳は年々輝きを増すと共に武神軍神、水利・干拓・開田・郷土繁栄の守護神として、近年では御功績を以て必勝・就職・

再就職・復活の社として、遠方を問わず多くの方に崇敬されています。(三柱神社HPより)

平成17年(2005年)放火により拝殿を始め楼門、唐門などが全焼する被害を蒙り、現在復興事業を計画されています。

社務所には、さげもんなどの雛飾りがありました。

三柱神社からマップを見ながら商店街に入ります。

柳川よかもん館には、巨大な「さげもん」がありました。

辻町から沖端に向かいます。

伝習館高校は、詩人北原白秋の母校。来年創立200周年を迎えます。

日吉神社は、正応3年(1290年)日吉大社(大津市)を勧請したことに始まるとされ、祭神は大山咋神。その後は初めてこの地に柳川城を築いた蒲池家を始め、立花家、田中家など

歴代柳川藩主の庇護をうけてきた由緒ある神社です。

本殿の前には、さげもんがありました。このさげもんには、願い事が書かれていました。

先に進むと、甲子園の常連校「柳川高校」があります。

柳川高校の校舎の先には、「柳川城址」があります。柳川城は、室町時代末期に筑後国衆であった蒲池氏により蒲池城の支城として築かれ、1587年の豊臣秀吉の九州平定に伴い、

功績を挙げた立花宗茂公が入城しました。関ケ原の戦い後、立花家は改易され、代わって田中吉政公が筑後一国の領主として入城し、城郭の整備を行いました。

1620年にに宗茂公は、柳川藩主として旧領を回復し、この城を拠点に筑後柳川藩10万9千石を治めました。

周りには掘割が張り巡らされ5層の天守閣を持つ堅牢な城であったと伝えられています。残念ながら明治5年に焼失してしまいましたが、現在も石垣の一部が残っており、市民の憩いの場として

親しまれています。

柳川城址から沖端に向かいます。柳川といえば「うなぎ」ですね。本日火曜日は、定休日が多かったです。

今日15日は「水落ち」と言って掘割をクリーンにする日です。午後4時からの開始だそうです。

1738年に柳川藩5代藩主立花貞俶が構えたという立花家別邸の「御花」(おはな)は、

四方に掘をめぐらせた総面積約 7000坪の敷地全体が国の名勝「立花氏庭園」に指定されています。立花家の歴史を伝える「立花家史料館」をはじめ、樹齢200年超の古木ばかりで作られた

鑑賞式の庭園「松濤園」など見所豊富で、この景観をもっとも美しく見渡せる大広間も要注目です!(福岡よかなびより)

中に入ろうかと思いましたが、今日火曜日は定休日で入れませんでした。

御花から北原白秋生家を訪ねます。

北原白秋は、1885年(明治18年)柳川藩御用達の海産物問屋を営む旧家(現・白秋生家)に生まれ、中学伝習館(現伝習館高校)を経て、1904年(明治37年)に早稲田大学に入学。

学業の傍ら詩作に励み、1909年(明治42年)処女詩集「邪宗門」を発表。2年後、詩集「思ひ出」を発表。名実ともに詩壇の第一人者となります。

その後も、「東京景物詩」「桐の花」などに代表される詩歌集、「とんぼの眼玉」、「赤い鳥」などの童謡集などさまざまな分野で次々と作品を発表。

「雨ふり」、「待ちぼうけ」、「からたちの花」・・・。

聴いたら誰もが知っている、今なお、語り継がれる作品を数多く残しています。

白秋の故郷柳川への思いは強く、20年ぶりに訪問した際には感激の涙を流し、

また晩年に発表した、故郷柳川を舞台にした写真集「水の構図」では「水郷柳河こそは我詩歌の母体である」と述べています。1942年(昭和17年)11月2日死去。享年57歳でした。

片原白秋記念館近くにある「柳川市観光案内所」のさげもんです。

沖端には、沖端水天宮があります。沖端水天宮(おきのはたすいてんぐう)は、明治2年(1869)に「久留米水天宮」から勧進され、同地区内にあった稲荷神社、

弥剣(やつるぎ)神社(祇園社)の三社を合わせて祀った神社です。

3月20日のおひな様水上パレードでは、この水天宮がスタート地点です。

沖端さげもんパークでは、公園内に設けられたひな壇に数多くのさげもんが飾られていました。

今日のGPSです。

せっかく柳川に来たのですから「うなぎ」が食べたくなりました。柳川市内のお店は定休日でしたので久留米市大善寺のうなぎ屋さんに向かいました。

うなぎは、最高ですね。