3月より青春18きっぷが使用開始となり3月2日山陽道を歩いた。

博多駅から前回ゴール地の防府まで3時間余り。

山陽道出発地下関からは1時間半もかかる。我ながらよく歩いたなと感心する。

JR防府駅に9時44分到着。

駅から前回ゴール地防府天満宮まで歩く。

10時ちょうどに今回の街道歩きを始める。

歩いていると古い大きな門が見えてくる。

これが防府八幡宮宮司武光家屋敷跡です。

その先を行くと長い土塀があります。

ここが「周防国国分寺」

周防国分寺は、天平13年(西暦741年)聖武天皇の勅願により、国ごとに建てられた官寺のひとつで、

創建当初の境内に今も伽藍を残すきわめて珍しい例として知られています。

境内地は国の史跡に指定されており、また重要文化財の金堂には、藤原時代初期の木造日光・月光菩薩立像をはじめ

多くの仏像、宝物があります。(周防国分寺HPより)

金堂は何か奈良東大寺に似ていますね。

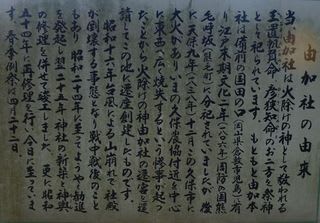

その先には「佐波神社」があります。

佐波神社の隅には「大村能章顕彰碑」が建っています。

大村能章は、防府・多々良出身の作曲家で野崎小唄、麦と兵隊、旅笠道中、明治一代女、同期の桜

などの曲を作曲しています。

「毛利氏庭園」

敷地面積53000㎡。中に入ってみようかなと思いましたがちょっと時間がかかりそうでしたので

入口までにしました。

毛利庭園の先には「多々良大仏」があります。説明文を見ますと

奈良の都を模して周防の国衙(こくが)の立場場に建立されたのが辻福寺の大仏殿で

遠く大平、矢筈、多々良の峰々に映え渡っています。

この大仏殿はそこが明治25年毛利邸用地に定められたときこの地に移転したもので

坐像の高さ3mの仏像は阿弥陀如来。周防の国司俊乗坊重源上人(826年前)の作品と伝えられ

今日広く信仰を集めている。

多々良大仏を右に行きますと「周防国衙(こくが)跡」があります。

国衙とは、7世紀後半ごろから中国の律令制度を取り入れて中央集権的な国づくりを進めた朝廷は

国ごとに国司と呼ばれる役人を中央から派遣して地方を治めた。

国司が政務をおこなった場所が国衙。敷地は92500�というからすごい広さです。

今日、国指定になっており、周りは史跡公園になっています。

ここで私たちと同じ街道を歩いている方に出会いました。この方は今日徳山から来られ、下関まで行かれるそうです。

途中走られているそうです。

先に進むとJA牟礼が見えてきます。この辺りに一里塚があったそうですが、現在何もありません。

柳川を渡ると「浮野」の町に入ってきます。

牟礼郷土誌同好会の方が浮野の町案内の看板を作られています。

街道を歩く者にとって非常にありがたいです。

その案内板によると

「都と九州大宰府を結ぶ山陽道に沿う浮野町は早くから開け江戸時代には浮野半宿として旅をする者に人足と馬を用意し次の宿場まで

継送りする仕事をしていた。そのため藩主からの援助を受け人夫8人、馬10頭を交替で用意していた。

浮野半宿は町の長さ4町5間(450m)で往還に面して45軒の屋敷があった。

明治4年継場が廃止されるまで富海(とのみ)、宮市両宿場町の中継地としての役目を果たしてきた。」

浮野の町を抜け防府バイパストンネルの上を行くと浮野峠に差し掛かります。

ここも案内板が整備され迷わずに歩けます。

最初のビューポイントを見て順調に歩いていたのですが、途中で山陽道(右の指さしマーク)の表示があります。

右の方を進んでいると獣道見たいです。更に先に行くと行き止まり。道がありません。

もう一回確かめるため戻るとやはり右の矢印。時間のロスになるからと間違ってもいいからと広い道の方を歩きます。

すると山陽道改修記念碑が立っています。あの矢印は何だったんだろうか?

先に進むと「茶臼山古戦場跡」があります。

茶臼山古戦場 大内義隆を滅ぼした陶晴賢は、厳島の戦いで毛利元就に敗れた。大内氏の旧領地を手中に収めた毛利氏は豊後の大友氏と対戦し筑前立花城の攻撃にかかった。

この時大友宗麟は、大友家に寄食していた大内輝弘に大内氏再興を図る好機であるといって手兵二千を授け山口占拠を目指して立ち上らせた。

輝弘は総大将となり本隊は秋穂浦に上陸し、永禄十二年(一五六九)十月十二日山口へ乱入し旧大内氏の居館に陣地を構えた。

これを見た毛利軍は筑豊を放棄し、吉川元春を追討軍の総大将とし一万の兵をもって山口に急行した。輝弘は秋穂浦に逃れたがすでに船はなく、

やむなく海岸沿いに東上したが右田岳の城兵の要撃に遭い、辛うじて脱出した一行は、浮野峠を越えて富海に出たが、ここにも一雙の船影さえない。

しかしその前方椿峠には徳山野上庄の杉次郎左衛門、海岸からは由宇正覚寺の別当周音が、各々手兵を率いて待機している。

輝弘は茶臼山に引き返して最後の抵抗を試みたが、後ろからは吉川軍が追ってくるし、遂に力つきて大内氏再興の夢もむなしく自害して相果てた。

ここにある石祀は、正面に大内菱の紋を彫刻した笠石があり、内部には別富と刻まれた自然石がありさらに石祀の奥壁に「大内霊神」と彫り込まれているところから、

輝弘の石祀と言い伝えられている。 平成三年一月吉日 牟礼郷土誌同好会 富海史談会

浮野峠も下りに入ります。

右側に視界が開けてきます。

ここが第二のビューポイントです。周防灘と瀬戸内海の島々・・・・・本当に絶景ポイントです。これをパノラマにしてみました。

尾張の菱屋平七は「筑紫紀行」の中で東海道の薩捶(さった)峠に似ていると書いています。

旅人が瀬戸内海の絶景にしばし足をとどめこの前にある岩に手をかけて休んだといわれる「手懸石」

橘坂を下ると今度は富海(とのみ)の海岸が見えてきます。

2号線に合流しすぐ右に折れます。しばらく歩くと富海に入ります。

富海は山陽道の中でも陸と海が隣接した交通の要衝で古くからの漁港です。

江戸時代には「飛船」と呼ばれるスピードの速い船があり、瀬戸内海沿岸に荷物や人を運んでいました。

江戸末期には、少々の悪天候でも出港したため、高杉晋作、吉田松陰などの志士の移動にも使われました。

「飛船問屋大和屋政助の船蔵」という看板がありましたので立ち寄ってみました。

この辺りは、ここまで海だったそうで1階に船が入れるようになっています。

船蔵の前の案内板には

・元治元年(1864)10月、攘夷に固執する藩の俗論党に追われ徳地小野から富海へとたどり着いた高杉晋作を

あらしの中、飛船を出させて馬関(下関)へと逃がす。

・文久3年(1863)10月 明治天皇の叔父にあたる中山忠光卿は8月18日の堺町御門の変後、

幕府に追われる身となり同10月長州を頼って大阪から飛船で富海に落ち延びこの土蔵の2階に

しばらく潜伏していた。

富海の駅の近くに大和屋政助の墓があります。墓には「攘夷義侠大和屋政助」と書かれています。

時計も12時半を過ぎお腹もすいてきました。近くに食堂やコンビニを探すがありません。

ふと見ると「スーパーはらだ」の看板が・・・・・

3年前のNHK街道てくてく旅でシンクロの原田早穂さんが立ち寄った所です。

中に入りおにぎりと惣菜を買い大和屋政助の土蔵近くでいただきました。

お腹も一段落し再び街道を歩きます。

「富海宿本陣跡」

現在は門だけが当時を忍ばせていますが、この富海宿案内板によると、

「富海宿は宮市から福川本宿への途中の半宿(宮市から2里、福川へ2里半)で大名行列の休憩、あるいは長崎奉行やオランダ人(出島居留)、

日用御用金運送などの比較的小規模な人数の宿泊に利用された。徳山藩に属し町年寄が支配していた。

・元禄16年(1703)10月 長崎奉行宿泊

・弘化3年(1846)7月 島津斉彬下向の際休憩

・嘉永6年(1853) 薩摩天障院篤姫江戸へ向かう途中休憩 」

富海宿を過ぎると左側に「白菊」と書いた煙突が見えます。昔の造り酒屋でしょうか?

再び2号線に合流。この辺りは交通量も多く横断歩道も歩道もありません。警察がネズミ取りの準備をしていました。

車がスピードを出してくる所なんですね。必死の思いで国道を横断しました。

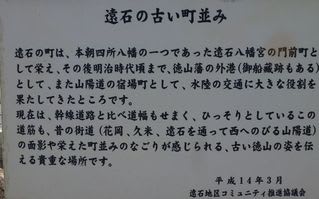

椿峠に差し掛かります。ここからが「周南市」に入ります。

周南市は、平成に入り、徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町と合併し約15万人の市になり、合併により市の名称も新しく「周南市」と改められました。

椿峠の頂上に差し掛かるとドライブインがあります。

その一つに「天野屋利兵衛」というのがあります。天野屋利兵衛というとすぐ思い出すのが忠臣蔵の「天野利兵衛は男でござる」。

何でも天野屋利兵衛の生誕地がここ周南市戸田(へた)だそうです。

このドライブイン残念ながら5年ぐらい前に防府駅近くに移転されており、この場所では営業されていません。

旧街道は、天野屋利兵衛の所から左折し国道と並行し、再び国道に合流します。

合流したところから左折すると「湯野温泉」に行きます。

湯野温泉は夏目漱石「坊ちゃん」のモデルと言われる「弘中又一氏」の出身地です。

戸田(へた)の信号から旧道に入ります。

橋を渡ると「辻地蔵」があります。

戸田の町は国道から外れたためか昔ながらの家並みが残っています。

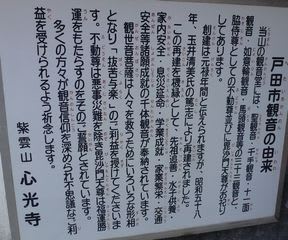

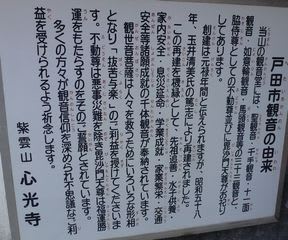

「戸田市観音」

「宮島様」(戸田恵比寿)

宮島様の迎えには戊辰戦争の碑、日清戦争の碑が建っています。

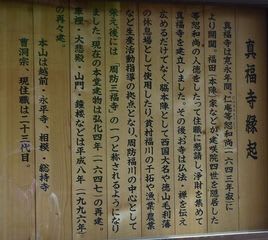

光西寺は大名などが休憩した所です。

「船山神社」と「いかり石」

案内板によれば、平地に船形の山ありそれを船山という。往古は舮田と書いたがいつの間にか書き違い今は戸田(へた)と書いている。

戸田の地名の発祥の地でもある。

旧道は赤坂峠を越えます。

越えるとまた、2号線、山陽本線に合流します。

今日の予定は隣の福川宿まででしたが、時間も3時近くなりました。

戸田駅も近いので今日はここまでとします。

本日のGPS