卯建(うだつ)、バンコが残っている宿場「畦町宿」

原町宿を過ぎ、大穂に入る。橋を渡ると道が二手に分かれている。

左は川沿いの道、右手は先で大きな道に交差する。

もう一度地図を確かめ、右側の道を選んだ。

地図では、峠を下った所に「太閤水」があると書いてあるが、峠を上っても

下っても太閤水がみつからない。

民家に聞こうと思っても近くに民家がなく、ただひたすらに歩き続けた。

旧道は、福津市(旧福間町)に入った。

いくつかの峠を下った所に「太閤水」があった。

※(太閤水は、若松の所で説明していますので省略します。)

太閤水は、若松に次いで2箇所目。

月の森池の廻りを通っていくと、「許斐(このみ)窯」が見えてきた。

この先の、畦町橋を渡ると「畦町宿」です。

※写真説明 左上、太閤水、右上、月の森池

左下、天満宮の変わった形の蘇鉄、右下、畦町宿の町並み

畦町宿は、福津市の案内板によると、

「畦町は、昔(藩政時代)筑前黒田藩が指定した27宿駅の一つであった。

慶長5年(1600)、関が原合戦後、黒田長政が筑前の国主として

入国するまでは、まだ人家も少なかったが、寛永19年(1642)、

唐津街道の整備に際し、青柳(古賀市)と赤間宿(宗像市)との間、

約4里(16km)が遠すぎるということで、当時の鳥ノ巣村と本木村の

一部を街道沿いに集め、宿駅として新たに成立したのが、畦町村である。

当時100余軒の戸数があり、480余人が住んでいた。

街道を行き交う人も多く、商家が圧倒的に多かった。

南北に通じる町並みの入口の両端には、関所のようにして、

「構口(かまえぐち)」があり、御制札所や役人詰所があった。

宿場町として栄えた畦町村も明治年代以降は宿場廃止や鉄道、国道開通

など交通路線の変革とともに宿場の機能を失った。

今では、この宿場と折りも古い家は建て替えられ、昔の家並みは少なく

なったが、「杉ぼて」や「卯建(うだつ)」など江戸時代のたたずまいが

残っている所もあり、宿場町の名残が感じられる。」

※写真説明 左上、バンコがある民家、右上、旧造り酒屋

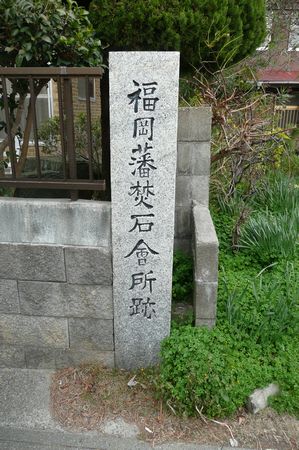

左下、卯建のある家、右下、旧庄屋跡。(今は石碑が建っている)

町の中を歩いてみると、民家にバンコ(縁台、ポルトガル語)があり、

今は留め金か何かで閉まっていますが、ここで将棋や碁などを

していたんでしょう。

また、左下の写真のように防火の為に隣に火がうつらないようつけた壁、

卯建(うだつ)、旧造り酒屋には、今はないけど、杉ぼてなど

懐かしく、江戸時代にタイムスリップしているような感じだった。

注)卯建(うだち)・・・梁の上に建て棟木を支える短い柱。又は江戸時代の

民家で、建物の両側に「卯」字形に張り出した小屋根付きの

袖壁。装飾と防火を兼ねる。

卯建が上がらないというのは、裕福なところでないと、卯建が

上げられなかったことから転じています。

注)石碑の高村翁(医師)は、健康保険の基になった定例医として村の医療に

携わった方です。

懐かしい畦町宿をあとに、街道は上西郷小学校の方に向かった。

ここを左折すると青柳宿の方になるが、今日の行程はここまでとする。

ここまで26386歩(約20.6km)7時間15分

今日の交通費 博多~海老津750円

福間~東郷200円

東郷~宗像大社バス代 220円 帰りに宗像大社にいきました。

宗像大社~東郷バス代220円

東郷~博多520円 交通費計1910円

昼食代 スーパーの弁当 398円

食後のスイーツ 100円 計498円

原町宿を過ぎ、大穂に入る。橋を渡ると道が二手に分かれている。

左は川沿いの道、右手は先で大きな道に交差する。

もう一度地図を確かめ、右側の道を選んだ。

地図では、峠を下った所に「太閤水」があると書いてあるが、峠を上っても

下っても太閤水がみつからない。

民家に聞こうと思っても近くに民家がなく、ただひたすらに歩き続けた。

旧道は、福津市(旧福間町)に入った。

いくつかの峠を下った所に「太閤水」があった。

※(太閤水は、若松の所で説明していますので省略します。)

太閤水は、若松に次いで2箇所目。

月の森池の廻りを通っていくと、「許斐(このみ)窯」が見えてきた。

この先の、畦町橋を渡ると「畦町宿」です。

※写真説明 左上、太閤水、右上、月の森池

左下、天満宮の変わった形の蘇鉄、右下、畦町宿の町並み

畦町宿は、福津市の案内板によると、

「畦町は、昔(藩政時代)筑前黒田藩が指定した27宿駅の一つであった。

慶長5年(1600)、関が原合戦後、黒田長政が筑前の国主として

入国するまでは、まだ人家も少なかったが、寛永19年(1642)、

唐津街道の整備に際し、青柳(古賀市)と赤間宿(宗像市)との間、

約4里(16km)が遠すぎるということで、当時の鳥ノ巣村と本木村の

一部を街道沿いに集め、宿駅として新たに成立したのが、畦町村である。

当時100余軒の戸数があり、480余人が住んでいた。

街道を行き交う人も多く、商家が圧倒的に多かった。

南北に通じる町並みの入口の両端には、関所のようにして、

「構口(かまえぐち)」があり、御制札所や役人詰所があった。

宿場町として栄えた畦町村も明治年代以降は宿場廃止や鉄道、国道開通

など交通路線の変革とともに宿場の機能を失った。

今では、この宿場と折りも古い家は建て替えられ、昔の家並みは少なく

なったが、「杉ぼて」や「卯建(うだつ)」など江戸時代のたたずまいが

残っている所もあり、宿場町の名残が感じられる。」

※写真説明 左上、バンコがある民家、右上、旧造り酒屋

左下、卯建のある家、右下、旧庄屋跡。(今は石碑が建っている)

町の中を歩いてみると、民家にバンコ(縁台、ポルトガル語)があり、

今は留め金か何かで閉まっていますが、ここで将棋や碁などを

していたんでしょう。

また、左下の写真のように防火の為に隣に火がうつらないようつけた壁、

卯建(うだつ)、旧造り酒屋には、今はないけど、杉ぼてなど

懐かしく、江戸時代にタイムスリップしているような感じだった。

注)卯建(うだち)・・・梁の上に建て棟木を支える短い柱。又は江戸時代の

民家で、建物の両側に「卯」字形に張り出した小屋根付きの

袖壁。装飾と防火を兼ねる。

卯建が上がらないというのは、裕福なところでないと、卯建が

上げられなかったことから転じています。

注)石碑の高村翁(医師)は、健康保険の基になった定例医として村の医療に

携わった方です。

懐かしい畦町宿をあとに、街道は上西郷小学校の方に向かった。

ここを左折すると青柳宿の方になるが、今日の行程はここまでとする。

ここまで26386歩(約20.6km)7時間15分

今日の交通費 博多~海老津750円

福間~東郷200円

東郷~宗像大社バス代 220円 帰りに宗像大社にいきました。

宗像大社~東郷バス代220円

東郷~博多520円 交通費計1910円

昼食代 スーパーの弁当 398円

食後のスイーツ 100円 計498円