1/03 岡山発7:52で前日ゴール地JR長船駅へ 長船駅8:20着。長船駅から約30分かけて備前大橋へ向かいます。

備前大橋から2号線を歩きます。道路が広く川面を眺めながらのウオーキングです。土手には「道標」があります。左「西大寺みち」右「久だ里みち?」。

街道は右カーブになっています。新幹線橋梁横には「長船パーキングセンター」があります。ここには温泉があるそうです。ここから右折すると「天王社刀剣の森」があります。

説明文を読むと

この森の松は足利尊氏ゆかりの松で、その昔(1331年)新田義貞に敗れ九州に落ちる途中、この地で再起を祈願した尊氏が後に願いが叶ったお礼に九州日向から持ち帰り寄進した松の子孫とされ、

昔から日向松と呼ばれています。

森の西側は旧山陽道(現2号線)に接し吉井川の水運と相まって、交通の便に恵まれ、往時は刀の産地「備前長船」として栄え、その模様は「鍛冶屋千軒打つ槌の音に西の大名が駕籠とめる」と

謳われたほどで多くの名刀を産出しましたが、現在は古跡としてのみ侘しくその名をとどめています。(以下略)

天王社の裏側には、「備前長船刀剣博物館」がありますが、残念なことにお正月休みで入ることができませんでした。博物館の近くには「刀剣ギャラリー」もありますが、こちらもお休みでした。

再び街道に戻ります。街道は長船パーキングセンターの先で新幹線のガードを潜ります。潜ると「備前市」に入ってきます。しばらく歩くと「香登(かがと)宿」です。

香登の入り口には「石長姫神社」があります。ここの常夜灯は嘉永2年(1849)作で上の部分が天然石でできています。

香登宿は、片上宿と藤井宿の間にある間宿で吉井川が川止めになると滞留客で賑わっていました。香登は、塩や木綿、油などの地元物産の集散地として商家が多く酒造や油絞りなども盛んでした。

歩いていると民家の庭先に「明治天皇香登駐輦(ちゅうれん)」の碑が建っています。

香登を歩いていると正月飾りの珍しいものがありました。角松でしょうか?

大内(おおち)神社の境内の高い所には、「香登の一里塚」があります。香登地内には南北に1対の一里塚が造られました。北側のこの一里塚は、南北7m、東西5m、南側の高さ1.8m、周囲は石積みで囲まれていました。

南側の一里塚は、明治20年ごろ塚石を利用して用心井戸を造ったため今はもうありません。

香登宿を過ぎると右手に大きな池が見えてきます。「大ヶ池」です。

この池には、新幹線の橋梁が池の中にあります。この池に新幹線が通る所をカメラで構えました。

普通ですと3~5分間隔で新幹線が通るのですが、出来れば上下線がこの池ですれ違う所を撮ってみたかったのですが、この日は上りは何本か通るのですが下りがあまり通りません。

30分ぐらい待ちましたが下りの新幹線が来ません。あとで分かったことですが東京駅近くで新幹線そばのビルの火災のため新幹線が停まっていました。

「伊部(いんべ)宿」に入ってきました。

入ってくるなり町のあちらこちらに「備前焼」の看板があります。

備前焼は平安末期頃、伊部で壺、甕、鉢などの生活雑器が作られたのが始まりとされています。備前焼の実用性が高く評価され室町末期には共同の大窯で量産されるようになり全国に広がりました。

備前焼の飾らぬ素朴さが茶人に好まれ茶陶が盛んに作られるようになりました。

江戸時代備前藩主池田光政公は窯元から名工を選び御細工人として援助するなど備前焼を保護奨励しました。布袋、獅子などの置物のほか酒徳利や水瓶などの実用品も大量に作られました。

明治以降一時的に衰退し廃業、転職と苦しい時代が続きましたが陶工たちの弛まぬ努力により昭和31年初代人間国宝として金重陶陽、以後平成16年まで4人の人間国宝を輩出しました。(備前焼案内文より)

店頭の備前焼の価格を見ていますといい作品にはそれなりの価格がついていますね。

町の中に「天津神社」があります。天津神社は、由緒書によると、応永18年(1411)以前の創立で、昔は浦伊部にあったが、御神託により、天正7年(1579)に現在地に遷宮した。

本殿は、棟札によると、延宝6年(1678)の建築で蟇股、虹梁、木鼻の繰形が特にすばらしい流れ造りの、堂々とした一間社で、江戸前期の一間社建築としては例のないすぐれた建築である。

境内には日本で最も古い歴史がある焼き物である、備前焼の狛犬、備前焼のタイル参道、備前焼の瓦、備前焼の角陶印陶板が飾られた壁、備前焼の十二支など、備前焼製のもので溢れている。(神社由緒より)

境内を散策しているといろんな所に備前焼が使われていてそれを探すのも楽しかったです。見事です。

伊部東の信号で写真を撮っていたら後方からけたたましく車のクラクションを鳴らしてくる軽自動車があります。振り返ると目の前に狭い路地から50~60km/hぐらいのスピードで走ってきた車が・・・・・

約5mぐらいの距離でした。咄嗟に横に逃げましたがその車は交差点に差し掛かっても徐行もせずまた左右も確認せずスピードを上げて去っていきました。(制限速度20kの所)

乗っていたのは50~60代の男女でしたがお正月ですし、多分酒を飲んで運転していたのでしょう。本当に怖かった・・・・・・

また、昨日は岡山市内の京橋を渡った所の横断歩道が青になったので渡っていたら左から猛スピードで来た車がこれもけたたましくクラクションを鳴らして近づいてきました。

私が停まると後方を猛スピードで走り去りました。乗っていたのは若い男の方です。これも怖かった・・・・・・・

こんなにたて続けて危ない目に遭うと、岡山のほんの一部の方だろうと思うのですが、私達旅の者からすると「岡山の人は交通マナーが悪い」となってきます。

「伊部一里塚」は、2号線の側道の所にありました。街道は2号線と並行する下の道を通ります。国道はここからトンネルになりますが、街道は2号線を横切り「葛坂峠」に入ります。

坂の頂上には、「お夏茶屋跡」があります。お夏というと、あの井原西鶴の「好色五人女」に出てくる「お夏清十郎」です。

寛文2年(1662)姫路の旅籠「但馬屋」の娘「お夏」と手代清十郎が駆け落ちしようとして捕らえられ、その上金子(きんす)紛失嫌疑で清十郎は死刑、お夏は発狂したという話ですが、

ここでの話は、この先の片上港で追手に捕まったお夏は、清十郎が処刑された後、この葛坂峠で茶屋を開き大変繁盛したそうです。

お夏のお墓は、この峠を下った所にありました。

葛坂峠を上っていくと「茶臼山城跡」の看板が見えてきました。ちょっと街道とは離れますが、この急な坂を上っていきます。入口には「イノシシ、鹿注意!」の看板があります。

茶臼山城は浦上氏の富田松山城です。

ここから「片上湾」が見えます。街道を歩いていて尾道以来の「海」でしょうか。海を見ていると落ち着きますね。ここは桜の名所としても知られています。

降りていくと「お夏の墓」があります。左前方には、国指定重要文化財の「眞光寺三重塔」があります。行ってみようかと思いましたが2号線を渡らないといけませんのでパスしました。

突き当りが「片上(かたかみ)宿」です。

片上は古くは多様な表記がされ、「かた」は「片」の他「方」「潟」「形」「肩」など、「かみ」は「上」の他に「神」などの字を用いたが、天正年間から片上の使用が多くなった。

江戸時代に入り、主要街道に宿場が整備されると西片上村には本陣、脇本陣、問屋などが定められた。また、備前岡山藩の蔵屋敷が設けられ、和気郡一円と邑久郡東北部の年責米を収納した。

収納米の一部は地元の問屋(和泉屋)が引き受けて売却し、大部分は片上港から船積みして大坂の備前屋敷に送った。西片上村は岡山藩領下の公式な在町として許され、商人の町筋をつくった。

片上の町を歩いていると歴史の案内の碑が町のあちらこちらに立っています。

脇本陣と恵美須屋跡は、平成14年に閉店になった「アルファビゼン」の所にあります。

【恵美須屋跡】

西片上内座に移転するまで恵比寿宮はこの地にあったといわれている。

【片上脇本陣】

京屋中村氏があった所。

【万代常四閑翁跡】

岡山城下に住み、第二代池田綱政候から「延寿返魂丹」の金看板を拝受。第11代万代常閑が富山に返魂丹を伝授した。

【前海屋跡】

宝永橋が落ちても前海屋は倒れぬといわれた片上の富豪。海を埋め立て土地を広げた。

【往還名主跡】

片上駅の駅長と言っても差し支えない程の往来の行き交う者に対して厳重な調査、取締の権限を有していた。馬継所も設営されていた。

他にもいろいろな歴史案内の碑が立っています。

街道を進むと左側に「宇佐八幡宮」があります。

建武3年・延元元年(1336)足利尊氏が多々良浜(福岡)の戦いで大勝し九州制覇ができたのは豊前の宇佐八幡宮に参籠して武運長久を祈願したおかげだと勧請し足利の守護神にしようとした。

然し帰路大しけに遭い、神のお告げで潟神村(片上村 現備前市)に祀ることとし、富田松山の麓に祀った。その後応永元年(1394)には和鹿林山(若林山)に勧請、更に正保3年(1646)現在地に遷宮した。

この神社には備前焼の狛犬があります。胴回り2,5m、高さ1,4mです。文政9年(1826)作製。

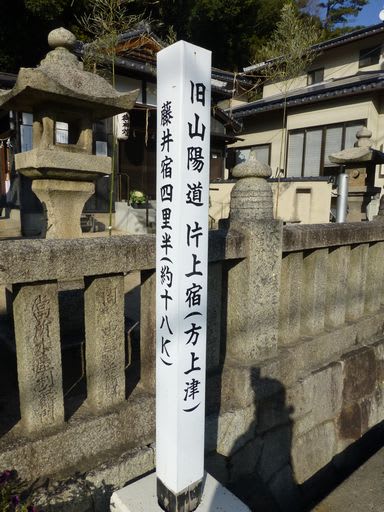

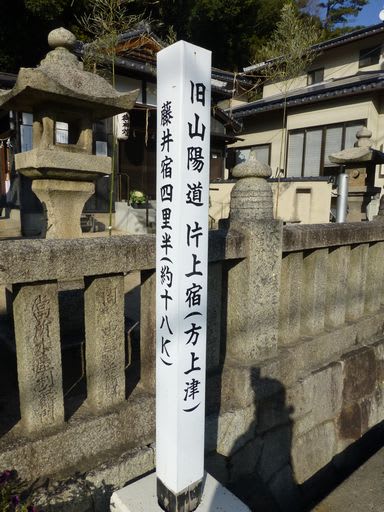

神社の前には、山陽道の道標があります。(藤井宿4里半18km、三石宿2里半10km)

時間は14:20 今日は三石宿まで予定していますが道標によるとあと10kmです。16:30ぐらいに到着できそうです。

歩いていると作家「藤原審爾」さんの住居があります。藤原さんは、3歳の時母と生別、6歳で父と死別、父の故郷であるこの備前市で祖母によって育てられました。晩年はここで住む予定でした。

塩谷口の信号から2号線と合流ししばらく2号線を歩きます。一本松バス停から旧道に入っていきます。

しばらく行くと左手に「閑谷(しずたに)神社」の道標があります。その先を左折すると「閑谷(しずたに)学校」に向かう道があります。ここから約2.5km。行ってみようかな?と思いましたが時間がなくパスしました。

閑谷学校は、寛文10年(1670)岡山藩主池田光政が領内の手習い所を統合して閑谷に設立した郷学。藩営の民衆教育機関としては最も早期の開設で明治3年(1870)閉鎖、のち中学校として再興。

校地内の閑谷神社・講堂は貞享3年(1686)及び元禄14年(1701)の建立で現存最古の学校建築です。

八木山という所で再び2号線に合流。この辺りが兄坂、弟坂でしょうか?八木山には「一里塚」がありました。

坂を越え山陽自動車道の下を歩きしばらく行くと「三石駅」の標識が見えてきました。山陽本線の煉瓦の橋梁を潜ると「三石宿」です。

三石は、「煉瓦の町」で知られています。町の中には煉瓦工場があります。

16:59ゴールのJR三石駅到着。ここから17:23 発の山陽本線で岡山駅に戻りました。

今日のGPSです。