2/20、長崎街道「嬉野宿~武雄宿」まで歩いた。

当日自宅を4時15分に出て車をJR肥前山口駅に置き、

JR佐世保線で武雄温泉駅へ、武雄温泉駅からJRバスで前回ゴール地「嬉野宿」へ。

嬉野に着いたのは、7時半だった。

嬉野に着いて先ず最初の訪問地が瑞光寺。

ここが嬉野宿の本陣だった所です。

前回は、日も暮れており、瑞光寺には行けなかったので改めて瑞光寺の中に入る。

瑞光寺は、応安2年(1369)時の領主嬉野氏が本寺を創建、相州鎌倉巨福山建長寺

住職石堂善玖禅師によって開山された。

明和2年(1765)~文久2年(1862)の98年間は長崎街道を往来する奉行の

本陣として利用された。

鎌倉時代の創建とあって楼門など風格が漂っていた。

種田山頭火も昭和7年3月に嬉野に滞在して句を読んでいる。

「湯壷から桜ふくらんだ ゆっくり湯に浸り沈丁花 寒い夜の御灯またたく」

東構え口を出て明元寺に着いた。

ここには、上使屋の門がある。

上使屋の門とは、大名、長崎奉行、幕史などを宿泊させ接待する蓮池藩直営の

建物でそこを通過する門(武家門ともいう)を上使屋の門と呼ばれていた。

明治になり本陣が廃止になりこの門は民間に払い下げられ塩屋という嬉野

第一の旅館となったが門は必要ないということで門だけが明元寺に移設され

現在に至っている。

明元寺を過ぎると追分石がある。

右に行くと「塩田宿」左に行くと「柄崎宿(武雄宿」。

長崎街道は、昔は「塩田宿」経由だったが塩田川が度々氾濫し、旅人が

足止めされたので宝永2年(1705)に「塚崎宿(武雄宿)」に変わった。

追分からしばらく歩くと老人ホームがある。

地図を見ないままそのまま歩き出すと道が行き止まりになっている。

あれっ、間違えた。

あわてて老人ホームの所まで引き返すと右側に小さな道がある。

そこを登っていく。このあたりは、三つの坂があることから「三坂峠」という

名になった。

峠を登った所には、一面茶畑が広がる。

きれいに植えられてあり、思わず写真を撮る。

峠を降りると国道に出る。街道はここでわからなくなり仕方なく国道を歩く。

テレビ九州の所に追分石がある。

ひらがなで書いてある。「たけおありたみち」もうひとつは「こたしやま道」と

読むんだろうか?

バス停には「小田志入口」と書いてある。

そうか、「小田志」は「こたし」とのことなんだ。

周りを見てみると陶器屋さんの看板がある。

このあたりも陶器の町なんだろうか?

街道は西九州道を高架の下を通る。

西九州道と接するのはこの街道歩きで初めてだ。

長崎自動車道は、武雄ジャンクションで長崎道と西九州道に分かれる。

西九州道はまだまだ未開通の所が多いが、佐世保を通り唐津を経ていずれは

福岡市内に通じる予定だ。

高架を渡ると左側に貴船神社がある。

入ってみると由緒ある神社だ。

由来を見てみると

「1321年夏、このあたりは空前の大干ばつで作物は枯死状態であった。

農民達は雨乞いをしたりしたが雨は降らなかった。

時の領主後藤光明も武雄神社や黒髪神社で雨乞いをしたが、雨は一向に

降らなかった。

ある夜、武雄神社の下宮の祭神が夢枕に現れ「山城国の貴船神社の神霊を歓請

して祈願をすれば雨が降る。

光明は神のお告げに従い古志貴川の辺の清浄な地を選んで雨乞いの祈願を

すると見る見るうちに雨が降ってきた。

以来この神社を風雨の神様として尊崇した。」

本殿には昔の絵馬が天井に貼られていた。

時計を見ると10時を少し回っている。

今日は朝早かったため、ちょっと小腹が空いてきた。

Dバックには昨日スーパーで買ったアンパンが入っている。

休憩も兼ね、ここで小休止する。

10分ぐらい休憩し再び出発。

地図では、次は「蓮和の地蔵」と書いてある。

領主が朝鮮出兵の時に持ち帰ったものらしい。

地図の場所に行ってもそれが見つからない。

近くをウオーキングされている方に聞くが、ご存知ではない。

軽トラックで通りかかった地元の方にも聞いてみるがご存知ではない。

私が使っているこの長崎街道の地図は1997年に作られたもの。

10年以上前のものだ。この10年の間にこの地蔵さんどこに

行ったのだろうか?

気を取り戻し再び街道へ。

国道から亀屋のバス停から小学校の方へ。

再び国道を横切り石仏を見てまた国道へ。

目印は「不二コンクリート」

不二コンクリートの横を歩き「老松宮」へ。

この老松宮の横には、古い石橋がかかっている。

私達はそのお宮からまっすぐ歩き出した。

これが、間違える結果になるとは予想もしなかった。

山に向かって歩き出すと右側に池がある。

地図では、水源地となっているが水源地にしては水が少ないな・・・

と思いながら。

池の周りを歩き、また登りになる。

息を整え山の頂上に着いたところ、行き止まりの表示!

どこで間違ったのだろう?池もあったし・・・・・

誰かに聞こうと思っても誰も通っていない。

ひょっとして池の所が二手に分かれていたからそちらの方かも

しれない。ここも登っていくが牛舎があり又通行止め。

ただただ時間だけが過ぎていく。

その時、山から下りてこられた年配の方がバイクに乗って帰られようと

している。私は走ってその方の所に行き、道を尋ねた。

その方は、詳しく道を教えてくれた。

問題は、私達が老松宮をまっすぐに来たため間違えたのだ。

老松宮を左手に見て行かなくてはいけなかったのだ。

その方は、自宅にバイクを置いて街道の入口まで案内してくれた。

本当にありがたかった。その方に何回も何回もお礼をいい別れた。

街道は大きな道から右手の小さな道になっている。

ここには「長崎街道」の看板が・・・・

この看板、どんなに待ったことだろう。

すぐこの看板の写真を撮ってしまう。

この峠「淵の尾峠」というそうだ。

間違えて2つの山道を登ったせいか、この峠さすがにきつい。

登りきると右側に水源地が見える。

本来の街道はこの水源地の中を通るのだが、通れないので水源地沿いの

道を歩く。

淵の尾峠を降りたら国道35号線に合流する。

塚崎宿(武雄宿)はもうすぐだ。

塚崎宿(武雄宿)は、海に面した塚がある町ということで塚崎宿と

言われています。また、神功皇后が凱旋で太刀の柄を突き刺した所から温泉が

湧いてきたから柄塚宿とも言われていた。

然し、明治になり鉄道が開通して「武雄」に統一された。

その鉄道ですが、佐世保線のガードには、レンガが使われている。

右側を見ると武雄のシンボル「御船山」が見える。

御船山は、その昔、神功皇后が新羅からの帰りに御船をつながれたことから

その名がついた。

武雄二十八代領主鍋島茂義公は、この地15万坪に回遊式庭園を造った。

今でもつつじの名所になっている。

街道は武雄宿に入ってきた。

町並みを見ると古い建物が現存しており何か懐かしさが感じる。

この町並みには、日本で最初に種痘を行った中村涼庵の旧宅もある。

牛の鼻町という所に来た。

何か面白い地名なので説明文を読むと

「平安時代の末、若木町に館を構えていた源為朝は、領主助明に頼まれて

有田の白川に出没する大蛇を退治した。大蛇の鱗が牛の背に積まれ太宰府に

行く為この道を通ったが新町の入口にくると牛が鼻をついて動かなくなったと

いう。以後この辺りを牛の鼻町と称し明治になって新町と呼ばれた。

善念寺は今でも牛鼻山という名を使っている。

途中左側を見ると奇怪な岩が小さい山の上にある。

何だろう?と思い近づいてみると石段がある。

114段の石段を登っていくと「天満宮」があった。

岩はその上にある。

また登ってみるとお墓があり岩はその上にあった。

この山は「桜山」といって昔は武雄のシンボルでもあったそうだ。

この山からの武雄市内の眺めです。

鍵形道路、札の辻(高札所)、脇本陣を通り本陣跡へ。

この本陣跡には、辰野金吾の設計した竜宮城みたいな楼門がある。

辰野金吾は、東京駅の設計者として知られているが佐賀県の出身だ。

唐津にも彼が設計した銀行もあった。

楼門を入るとこれまた朱色に塗られた「新館」がある。

いずれもこの武雄温泉のシンボルになっている。

武雄温泉には今も「殿様の湯」「家老の湯」というのがありいずれも貸切湯に

なっている。

時計を見ると13時30分を過ぎていた。

峠を3回も4回も越えたからお腹もすいてきた。

駅に行けば食べるところがあるだろうと街道をはずれ駅に向かって歩き出す。

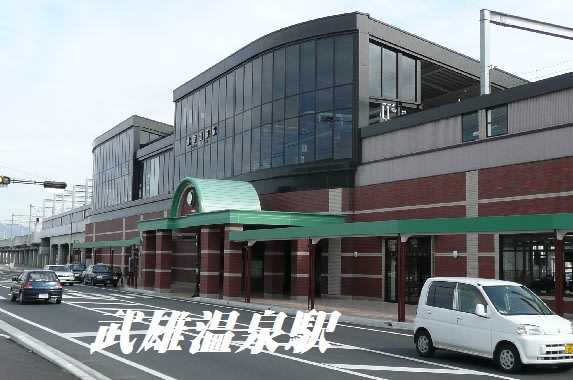

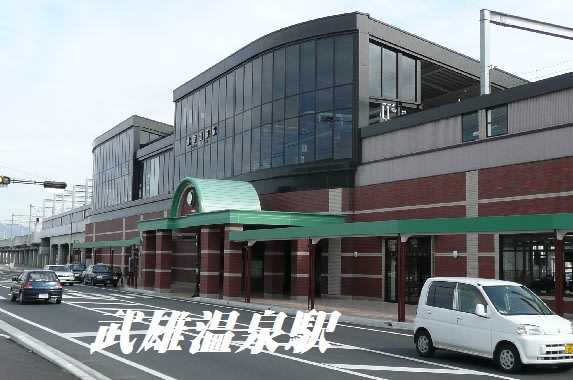

武雄温泉駅は、新築したばかりかきれいな建物になっている。

そういえば、街道を歩いていたとき長崎新幹線の測量のマークがあった。

この長崎新幹線が出来ると博多から長崎まで1時間20分。

長崎も日帰り圏内になってくる。

武雄駅で軽い食事を済ませ、家内と今日のこれからの行程を打ち合わせる。

本当は、今日武雄からあと2つ先の小田宿まで予定していたのだが、今の

時間(2時半)から小田宿までは無理だろう。

ここで終了するにはまだ早すぎる・・・・・

結局武雄から次の駅の「高橋駅」まで歩くことにした。

また、街道に戻る。

すぐ、八並の石塔がある。

これは、建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で催した「巻狩り」は、

曽我兄弟の仇討ちで世に知られている。曽我兄弟は父の仇工藤祐経がこの巻狩りに

参加していることを知り夜の闇にまぎれて忍び込み無事に父の仇を討つ。

ところが、陣中は大騒ぎとなり兄の十郎は殺され、弟の五郎は捕らえられ

やがて鎌倉の牢屋で病死した。

十郎の許婚者であった虎御前は黒髪を切り落として兄弟の冥福を祈る為

善光寺の尼さんになった。ちょうどその頃佐賀・小城の里に西国一と

いわれる岩蔵寺が経つと聞いて虎御前は九州に下ってきた。

その途中、中国と四国にそれぞれの石塔を建てて兄弟の冥福を祈ったという。

三番目に建てたのが八並の石塔である。虎御前は小城の岩蔵寺で写経と

読経の毎日を過ごしながら余命を全うしたと伝えられている。

実は、私老眼鏡を忘れて今日のナビゲーターを家内に託していた。

地図では、Aコープを通らないで行くように書いてある。

療養所が目印だがそれが見つからない。

歩いていると多蛇古古墳があった。

前述したが武雄は「塚」が多いとのこと。

この古墳は、武雄でも大きい古墳だそうだ。

近くの人に聞きながらやっと療養所前にたどり着いた。

この療養所今は名前が変わり「新武雄病院」となっていた。

その道を歩いていると左側に阿弥陀仏六地蔵がある。地獄道、飢餓道、畜生道、修羅道、人間道、天上道と6体のお地蔵さんが立っていた。

そこから下っていくと閻魔大王石像がある。

閻魔大王の横の石塔も何か不思議な模様をしていた。

街道は、田園地帯に差し掛かった。

畑では、機械で麦踏をしている。

僕らの子供の頃は、足で踏んでいたが時代も変わるものだ。

享保橋から右に入ると「高橋」に入る。

その昔、高橋は、水運が盛んで「一(市)は高橋、二(荷)は牛津」と呼ばれていた。

道の両側には古い家が建ち並び一瞬タイムスリップしたかのようだった。

バス停には今でも「高橋宿」というのがあり祐徳バス、昭和バスが乗り入れ

している。

川の傍には火除地蔵があった。

時計を見ると4時7分。

今日は、道の間違いが多く峠を3つも4つも越えてきたから疲れた。

今日は、もうここまでにしよう。

※本日の交通費

駐車場代@400、JR肥前山口~JR武雄温泉@270

武雄温泉~嬉野温泉バス代@640、JR高橋駅~肥前山口@270

当日自宅を4時15分に出て車をJR肥前山口駅に置き、

JR佐世保線で武雄温泉駅へ、武雄温泉駅からJRバスで前回ゴール地「嬉野宿」へ。

嬉野に着いたのは、7時半だった。

嬉野に着いて先ず最初の訪問地が瑞光寺。

ここが嬉野宿の本陣だった所です。

前回は、日も暮れており、瑞光寺には行けなかったので改めて瑞光寺の中に入る。

瑞光寺は、応安2年(1369)時の領主嬉野氏が本寺を創建、相州鎌倉巨福山建長寺

住職石堂善玖禅師によって開山された。

明和2年(1765)~文久2年(1862)の98年間は長崎街道を往来する奉行の

本陣として利用された。

鎌倉時代の創建とあって楼門など風格が漂っていた。

種田山頭火も昭和7年3月に嬉野に滞在して句を読んでいる。

「湯壷から桜ふくらんだ ゆっくり湯に浸り沈丁花 寒い夜の御灯またたく」

東構え口を出て明元寺に着いた。

ここには、上使屋の門がある。

上使屋の門とは、大名、長崎奉行、幕史などを宿泊させ接待する蓮池藩直営の

建物でそこを通過する門(武家門ともいう)を上使屋の門と呼ばれていた。

明治になり本陣が廃止になりこの門は民間に払い下げられ塩屋という嬉野

第一の旅館となったが門は必要ないということで門だけが明元寺に移設され

現在に至っている。

明元寺を過ぎると追分石がある。

右に行くと「塩田宿」左に行くと「柄崎宿(武雄宿」。

長崎街道は、昔は「塩田宿」経由だったが塩田川が度々氾濫し、旅人が

足止めされたので宝永2年(1705)に「塚崎宿(武雄宿)」に変わった。

追分からしばらく歩くと老人ホームがある。

地図を見ないままそのまま歩き出すと道が行き止まりになっている。

あれっ、間違えた。

あわてて老人ホームの所まで引き返すと右側に小さな道がある。

そこを登っていく。このあたりは、三つの坂があることから「三坂峠」という

名になった。

峠を登った所には、一面茶畑が広がる。

きれいに植えられてあり、思わず写真を撮る。

峠を降りると国道に出る。街道はここでわからなくなり仕方なく国道を歩く。

テレビ九州の所に追分石がある。

ひらがなで書いてある。「たけおありたみち」もうひとつは「こたしやま道」と

読むんだろうか?

バス停には「小田志入口」と書いてある。

そうか、「小田志」は「こたし」とのことなんだ。

周りを見てみると陶器屋さんの看板がある。

このあたりも陶器の町なんだろうか?

街道は西九州道を高架の下を通る。

西九州道と接するのはこの街道歩きで初めてだ。

長崎自動車道は、武雄ジャンクションで長崎道と西九州道に分かれる。

西九州道はまだまだ未開通の所が多いが、佐世保を通り唐津を経ていずれは

福岡市内に通じる予定だ。

高架を渡ると左側に貴船神社がある。

入ってみると由緒ある神社だ。

由来を見てみると

「1321年夏、このあたりは空前の大干ばつで作物は枯死状態であった。

農民達は雨乞いをしたりしたが雨は降らなかった。

時の領主後藤光明も武雄神社や黒髪神社で雨乞いをしたが、雨は一向に

降らなかった。

ある夜、武雄神社の下宮の祭神が夢枕に現れ「山城国の貴船神社の神霊を歓請

して祈願をすれば雨が降る。

光明は神のお告げに従い古志貴川の辺の清浄な地を選んで雨乞いの祈願を

すると見る見るうちに雨が降ってきた。

以来この神社を風雨の神様として尊崇した。」

本殿には昔の絵馬が天井に貼られていた。

時計を見ると10時を少し回っている。

今日は朝早かったため、ちょっと小腹が空いてきた。

Dバックには昨日スーパーで買ったアンパンが入っている。

休憩も兼ね、ここで小休止する。

10分ぐらい休憩し再び出発。

地図では、次は「蓮和の地蔵」と書いてある。

領主が朝鮮出兵の時に持ち帰ったものらしい。

地図の場所に行ってもそれが見つからない。

近くをウオーキングされている方に聞くが、ご存知ではない。

軽トラックで通りかかった地元の方にも聞いてみるがご存知ではない。

私が使っているこの長崎街道の地図は1997年に作られたもの。

10年以上前のものだ。この10年の間にこの地蔵さんどこに

行ったのだろうか?

気を取り戻し再び街道へ。

国道から亀屋のバス停から小学校の方へ。

再び国道を横切り石仏を見てまた国道へ。

目印は「不二コンクリート」

不二コンクリートの横を歩き「老松宮」へ。

この老松宮の横には、古い石橋がかかっている。

私達はそのお宮からまっすぐ歩き出した。

これが、間違える結果になるとは予想もしなかった。

山に向かって歩き出すと右側に池がある。

地図では、水源地となっているが水源地にしては水が少ないな・・・

と思いながら。

池の周りを歩き、また登りになる。

息を整え山の頂上に着いたところ、行き止まりの表示!

どこで間違ったのだろう?池もあったし・・・・・

誰かに聞こうと思っても誰も通っていない。

ひょっとして池の所が二手に分かれていたからそちらの方かも

しれない。ここも登っていくが牛舎があり又通行止め。

ただただ時間だけが過ぎていく。

その時、山から下りてこられた年配の方がバイクに乗って帰られようと

している。私は走ってその方の所に行き、道を尋ねた。

その方は、詳しく道を教えてくれた。

問題は、私達が老松宮をまっすぐに来たため間違えたのだ。

老松宮を左手に見て行かなくてはいけなかったのだ。

その方は、自宅にバイクを置いて街道の入口まで案内してくれた。

本当にありがたかった。その方に何回も何回もお礼をいい別れた。

街道は大きな道から右手の小さな道になっている。

ここには「長崎街道」の看板が・・・・

この看板、どんなに待ったことだろう。

すぐこの看板の写真を撮ってしまう。

この峠「淵の尾峠」というそうだ。

間違えて2つの山道を登ったせいか、この峠さすがにきつい。

登りきると右側に水源地が見える。

本来の街道はこの水源地の中を通るのだが、通れないので水源地沿いの

道を歩く。

淵の尾峠を降りたら国道35号線に合流する。

塚崎宿(武雄宿)はもうすぐだ。

塚崎宿(武雄宿)は、海に面した塚がある町ということで塚崎宿と

言われています。また、神功皇后が凱旋で太刀の柄を突き刺した所から温泉が

湧いてきたから柄塚宿とも言われていた。

然し、明治になり鉄道が開通して「武雄」に統一された。

その鉄道ですが、佐世保線のガードには、レンガが使われている。

右側を見ると武雄のシンボル「御船山」が見える。

御船山は、その昔、神功皇后が新羅からの帰りに御船をつながれたことから

その名がついた。

武雄二十八代領主鍋島茂義公は、この地15万坪に回遊式庭園を造った。

今でもつつじの名所になっている。

街道は武雄宿に入ってきた。

町並みを見ると古い建物が現存しており何か懐かしさが感じる。

この町並みには、日本で最初に種痘を行った中村涼庵の旧宅もある。

牛の鼻町という所に来た。

何か面白い地名なので説明文を読むと

「平安時代の末、若木町に館を構えていた源為朝は、領主助明に頼まれて

有田の白川に出没する大蛇を退治した。大蛇の鱗が牛の背に積まれ太宰府に

行く為この道を通ったが新町の入口にくると牛が鼻をついて動かなくなったと

いう。以後この辺りを牛の鼻町と称し明治になって新町と呼ばれた。

善念寺は今でも牛鼻山という名を使っている。

途中左側を見ると奇怪な岩が小さい山の上にある。

何だろう?と思い近づいてみると石段がある。

114段の石段を登っていくと「天満宮」があった。

岩はその上にある。

また登ってみるとお墓があり岩はその上にあった。

この山は「桜山」といって昔は武雄のシンボルでもあったそうだ。

この山からの武雄市内の眺めです。

鍵形道路、札の辻(高札所)、脇本陣を通り本陣跡へ。

この本陣跡には、辰野金吾の設計した竜宮城みたいな楼門がある。

辰野金吾は、東京駅の設計者として知られているが佐賀県の出身だ。

唐津にも彼が設計した銀行もあった。

楼門を入るとこれまた朱色に塗られた「新館」がある。

いずれもこの武雄温泉のシンボルになっている。

武雄温泉には今も「殿様の湯」「家老の湯」というのがありいずれも貸切湯に

なっている。

時計を見ると13時30分を過ぎていた。

峠を3回も4回も越えたからお腹もすいてきた。

駅に行けば食べるところがあるだろうと街道をはずれ駅に向かって歩き出す。

武雄温泉駅は、新築したばかりかきれいな建物になっている。

そういえば、街道を歩いていたとき長崎新幹線の測量のマークがあった。

この長崎新幹線が出来ると博多から長崎まで1時間20分。

長崎も日帰り圏内になってくる。

武雄駅で軽い食事を済ませ、家内と今日のこれからの行程を打ち合わせる。

本当は、今日武雄からあと2つ先の小田宿まで予定していたのだが、今の

時間(2時半)から小田宿までは無理だろう。

ここで終了するにはまだ早すぎる・・・・・

結局武雄から次の駅の「高橋駅」まで歩くことにした。

また、街道に戻る。

すぐ、八並の石塔がある。

これは、建久4年(1193)源頼朝が富士の裾野で催した「巻狩り」は、

曽我兄弟の仇討ちで世に知られている。曽我兄弟は父の仇工藤祐経がこの巻狩りに

参加していることを知り夜の闇にまぎれて忍び込み無事に父の仇を討つ。

ところが、陣中は大騒ぎとなり兄の十郎は殺され、弟の五郎は捕らえられ

やがて鎌倉の牢屋で病死した。

十郎の許婚者であった虎御前は黒髪を切り落として兄弟の冥福を祈る為

善光寺の尼さんになった。ちょうどその頃佐賀・小城の里に西国一と

いわれる岩蔵寺が経つと聞いて虎御前は九州に下ってきた。

その途中、中国と四国にそれぞれの石塔を建てて兄弟の冥福を祈ったという。

三番目に建てたのが八並の石塔である。虎御前は小城の岩蔵寺で写経と

読経の毎日を過ごしながら余命を全うしたと伝えられている。

実は、私老眼鏡を忘れて今日のナビゲーターを家内に託していた。

地図では、Aコープを通らないで行くように書いてある。

療養所が目印だがそれが見つからない。

歩いていると多蛇古古墳があった。

前述したが武雄は「塚」が多いとのこと。

この古墳は、武雄でも大きい古墳だそうだ。

近くの人に聞きながらやっと療養所前にたどり着いた。

この療養所今は名前が変わり「新武雄病院」となっていた。

その道を歩いていると左側に阿弥陀仏六地蔵がある。地獄道、飢餓道、畜生道、修羅道、人間道、天上道と6体のお地蔵さんが立っていた。

そこから下っていくと閻魔大王石像がある。

閻魔大王の横の石塔も何か不思議な模様をしていた。

街道は、田園地帯に差し掛かった。

畑では、機械で麦踏をしている。

僕らの子供の頃は、足で踏んでいたが時代も変わるものだ。

享保橋から右に入ると「高橋」に入る。

その昔、高橋は、水運が盛んで「一(市)は高橋、二(荷)は牛津」と呼ばれていた。

道の両側には古い家が建ち並び一瞬タイムスリップしたかのようだった。

バス停には今でも「高橋宿」というのがあり祐徳バス、昭和バスが乗り入れ

している。

川の傍には火除地蔵があった。

時計を見ると4時7分。

今日は、道の間違いが多く峠を3つも4つも越えてきたから疲れた。

今日は、もうここまでにしよう。

※本日の交通費

駐車場代@400、JR肥前山口~JR武雄温泉@270

武雄温泉~嬉野温泉バス代@640、JR高橋駅~肥前山口@270