先日長崎街道をゴールして次は山陽道を歩きますと宣言しました。

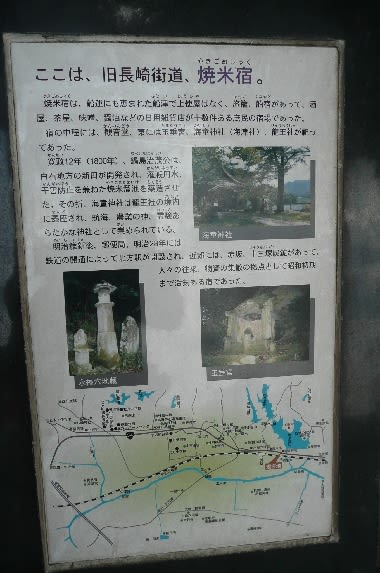

あれから資料などを調べてみますと江戸後期長崎街道が門司大里まで延長されていたのです。

江戸後期には大里から船で本州に渡る人が増えていました・

あの長崎街道を歩いた象さんも、歩いて大里まで行きそこから船に乗って下関・赤間関に到着しました。

この道は長崎街道なんですが、門司往還とか、参勤交代往還とも呼ばれています。

私もこの街道を歩いてみることにしました。

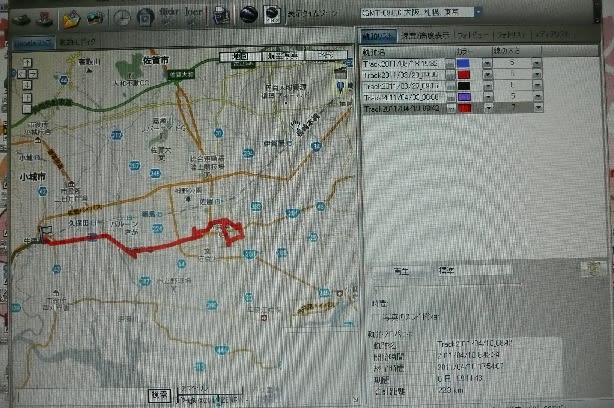

この街道は地図など資料が乏しく何年か前に歩いた「無法松2DM」などを参考にしました。

前回ゴールの常磐橋を渡り京町商店街に入っていきます。

常磐橋は伊能忠敬が測量を行ったモニュメントがあります。

商店街をまっすぐ進むと左手に小倉駅が見えてきます。

門司往還はというと、デパートの中を通っているんです。

折角ですのでデパートの中を通ろうと思いますがまだ10時前、デパートの開店まで

小倉駅で時間をつぶすことにしました。

デパートの開店に合わせ歩いてデパートの中を歩いてみます。

デパートの中の街道は催事用のワゴンなどが街道?いっぱいに並べられていました。

砂津川の手前に「西顕寺」があります。

ここには「岩松助左衛門」の墓があります。

説明文によりますと岩松助左衛門は、

文化元年(1804)小倉城外の長浜浦に生まれた。岩松家は代々庄屋を勤め助左衛門も18歳で庄屋となり、のち文久元年(1861)海上御用掛難破船支配役を命じられました。

小倉沖の藍島白洲付近は暗礁が多く、西国一の海の難所として船人から恐れられ難破船の絶え間がなかった。

助左衛門は深くこれを憂い文久2年(1862)灯台建設を発起、白洲灯篭築立願書を藩に提出した。

然しその時期がちょうど幕末維新の変動期であったため、事業の進展は容易でなく助左衛門を苦境に

追い込んだがその決意はひるまなかった。

明治4年灯台建設事業は国に引き継がれ明治6年宿願の白洲灯台は点灯されたが助左衛門はその完成を

見ることもなく前年の4月病没した。享年69歳でした。

助左衛門の美挙は小学校国語教科書にも掲載され全国的に紹介された。

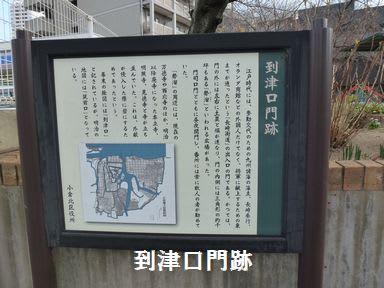

西顕寺の先を左折しJRの線路を横断すると「門司口橋」につきます。

ここは小倉城郭の門の一つで昼夜常に開門しており番所には数人が交代で勤めていた。

この門を過ぎると貴布祢神社があります。

このあたりは昔、企救の長浜と言って境内には万葉歌碑が建っています。

注)豊国の企救の長浜ゆきくらし 日の暮れぬれば妹をしぞ思ふ

(訳)豊前の国の企救の長浜を歩き続け 日が暮れてしまえばそぞろにいとしい人のことが思われる

この神社の先の右側が岩松助左衛門の生誕地です。

街道は199号線沿いに出てきました。

昔はこの辺りが海岸線だったのでしょうか、松並木がそれを物語っています。

ここで街道をはずれ手向山の武蔵、小次郎の碑を訪ねることにします。

この碑は宮本伊織が建立したものです。

宮元武蔵の養子伊織(武蔵の兄の子供)は、寛永3年(1626)播州明石藩主だった小笠原忠真に

15歳で仕え寛永9年小笠原氏が小倉に入国したときには若くして知行2千5百石の家老だった。

武蔵は数年間小倉に在住したと伝えられていますが寛永17年には熊本に移り、正保2年(1645)

5月19日に没しました。

碑は伊織が藩主忠真公から拝領した手向山に武蔵を偲んで建てられました。

碑を見ると小さい字で刻まれています。

碑の裏側にはその意味が書いています。

武蔵の碑の数十メートル先には小次郎の碑も建っています。

この手向山から下関側を見ると巌流島が見えます。

巌流島は元々「舟島」と呼ばれていたそうで巌流とは小次郎の号だったそうです。

またこの手向山は、明治になり日清、日露戦争の為か、砲台があったところです。

この手向山の山手には幕末幕府軍と長州藩の戦(豊長戦争)の戦場になった鳥越峠があります。

街道は大里(だいり)の町に入ってきました。

大里は昔,柳ヶ浦と呼ばれていましたが、寿永2年(1183)山鹿(現福岡県芦屋町)から逃れてきた

平氏が安徳天皇の仮在所として内裏(だいり)を置いた所からこの名がつきました。

享保年間に「内裏」から「大里」に変わりました。

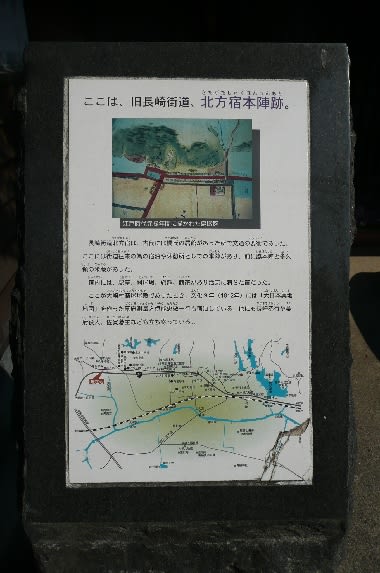

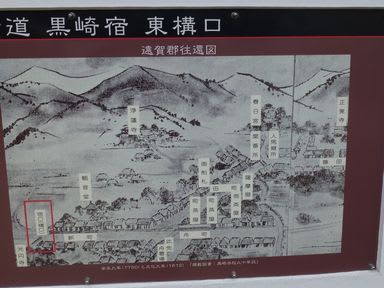

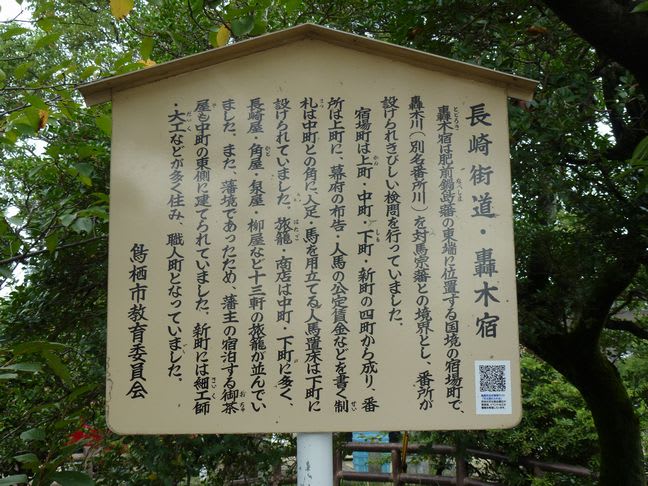

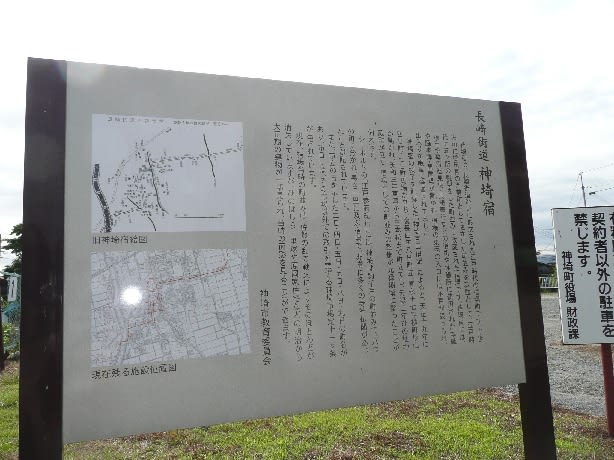

大里宿は小倉藩主小笠原忠興公が本土への渡海には大里が最適の地とし宿場を設置しました。

以来江戸中期以降は九州の参勤大名の8割以上が大里宿から渡海したので幕末まで大いに繁栄しました。

直線5町52間(646m)の町並みでここには本陣、脇本陣、番所、郡屋、人馬継所、旅籠などが

立ち並んでいました。また密航船や長崎へ向ける品物の検品の為番所も設けられました。

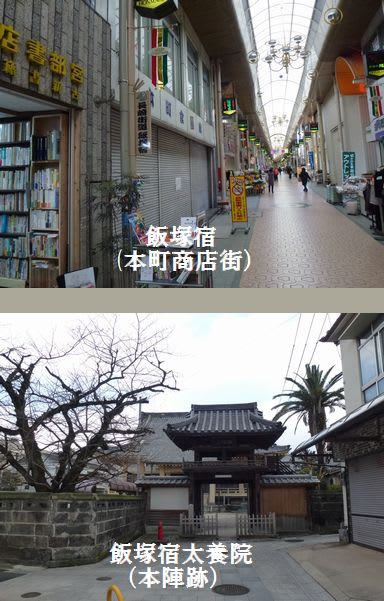

大里宿を歩いていると西生寺があります。

ここは又の名を「判行寺」(踏絵寺)といって寛永16年(1639)徳川幕府による宗門改め政策により

キリスト教は禁制となりそれに伴い踏絵が実施されました。

豊前国企救郡に於ける踏絵は毎年3月3日頃西生寺にて行われ幕末まで続きました。

門司往還は、この大里までですが、平成の今、下関への渡航は門司港からになっています。

門司港まで歩くことにします。

199号線の左側は関門海峡です。

ブログ仲間のHさんは下関に住んでおられます。

Hさんの方に向かって「お~い」と呼ぶと聞こえそうです。

次回いつになるかわかりませんが、私の次の街道歩きは海峡を渡って下関からスタートしたいと

思っています。

※小さい写真はクリックしていただければ大きくなります。

あれから資料などを調べてみますと江戸後期長崎街道が門司大里まで延長されていたのです。

江戸後期には大里から船で本州に渡る人が増えていました・

あの長崎街道を歩いた象さんも、歩いて大里まで行きそこから船に乗って下関・赤間関に到着しました。

この道は長崎街道なんですが、門司往還とか、参勤交代往還とも呼ばれています。

私もこの街道を歩いてみることにしました。

この街道は地図など資料が乏しく何年か前に歩いた「無法松2DM」などを参考にしました。

前回ゴールの常磐橋を渡り京町商店街に入っていきます。

常磐橋は伊能忠敬が測量を行ったモニュメントがあります。

商店街をまっすぐ進むと左手に小倉駅が見えてきます。

門司往還はというと、デパートの中を通っているんです。

折角ですのでデパートの中を通ろうと思いますがまだ10時前、デパートの開店まで

小倉駅で時間をつぶすことにしました。

デパートの開店に合わせ歩いてデパートの中を歩いてみます。

デパートの中の街道は催事用のワゴンなどが街道?いっぱいに並べられていました。

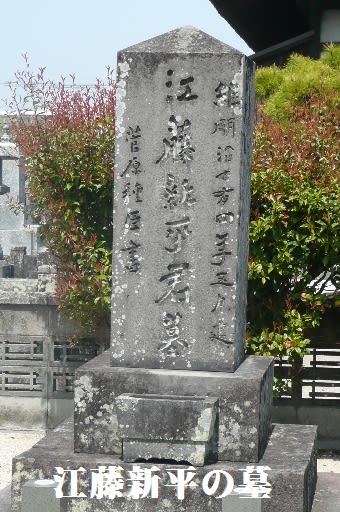

砂津川の手前に「西顕寺」があります。

ここには「岩松助左衛門」の墓があります。

説明文によりますと岩松助左衛門は、

文化元年(1804)小倉城外の長浜浦に生まれた。岩松家は代々庄屋を勤め助左衛門も18歳で庄屋となり、のち文久元年(1861)海上御用掛難破船支配役を命じられました。

小倉沖の藍島白洲付近は暗礁が多く、西国一の海の難所として船人から恐れられ難破船の絶え間がなかった。

助左衛門は深くこれを憂い文久2年(1862)灯台建設を発起、白洲灯篭築立願書を藩に提出した。

然しその時期がちょうど幕末維新の変動期であったため、事業の進展は容易でなく助左衛門を苦境に

追い込んだがその決意はひるまなかった。

明治4年灯台建設事業は国に引き継がれ明治6年宿願の白洲灯台は点灯されたが助左衛門はその完成を

見ることもなく前年の4月病没した。享年69歳でした。

助左衛門の美挙は小学校国語教科書にも掲載され全国的に紹介された。

西顕寺の先を左折しJRの線路を横断すると「門司口橋」につきます。

ここは小倉城郭の門の一つで昼夜常に開門しており番所には数人が交代で勤めていた。

この門を過ぎると貴布祢神社があります。

このあたりは昔、企救の長浜と言って境内には万葉歌碑が建っています。

注)豊国の企救の長浜ゆきくらし 日の暮れぬれば妹をしぞ思ふ

(訳)豊前の国の企救の長浜を歩き続け 日が暮れてしまえばそぞろにいとしい人のことが思われる

この神社の先の右側が岩松助左衛門の生誕地です。

街道は199号線沿いに出てきました。

昔はこの辺りが海岸線だったのでしょうか、松並木がそれを物語っています。

ここで街道をはずれ手向山の武蔵、小次郎の碑を訪ねることにします。

この碑は宮本伊織が建立したものです。

宮元武蔵の養子伊織(武蔵の兄の子供)は、寛永3年(1626)播州明石藩主だった小笠原忠真に

15歳で仕え寛永9年小笠原氏が小倉に入国したときには若くして知行2千5百石の家老だった。

武蔵は数年間小倉に在住したと伝えられていますが寛永17年には熊本に移り、正保2年(1645)

5月19日に没しました。

碑は伊織が藩主忠真公から拝領した手向山に武蔵を偲んで建てられました。

碑を見ると小さい字で刻まれています。

碑の裏側にはその意味が書いています。

武蔵の碑の数十メートル先には小次郎の碑も建っています。

この手向山から下関側を見ると巌流島が見えます。

巌流島は元々「舟島」と呼ばれていたそうで巌流とは小次郎の号だったそうです。

またこの手向山は、明治になり日清、日露戦争の為か、砲台があったところです。

この手向山の山手には幕末幕府軍と長州藩の戦(豊長戦争)の戦場になった鳥越峠があります。

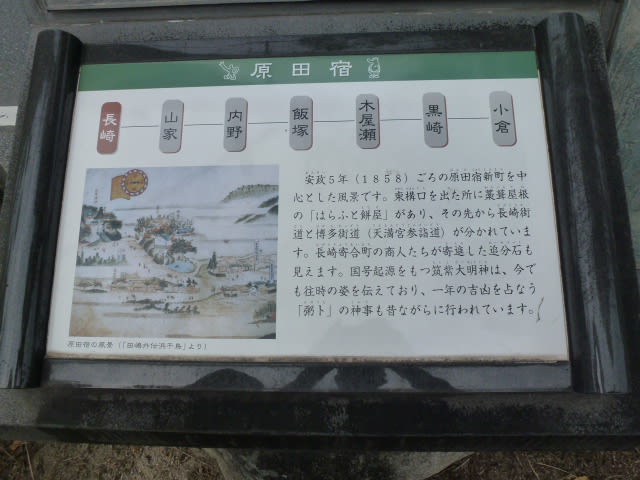

街道は大里(だいり)の町に入ってきました。

大里は昔,柳ヶ浦と呼ばれていましたが、寿永2年(1183)山鹿(現福岡県芦屋町)から逃れてきた

平氏が安徳天皇の仮在所として内裏(だいり)を置いた所からこの名がつきました。

享保年間に「内裏」から「大里」に変わりました。

大里宿は小倉藩主小笠原忠興公が本土への渡海には大里が最適の地とし宿場を設置しました。

以来江戸中期以降は九州の参勤大名の8割以上が大里宿から渡海したので幕末まで大いに繁栄しました。

直線5町52間(646m)の町並みでここには本陣、脇本陣、番所、郡屋、人馬継所、旅籠などが

立ち並んでいました。また密航船や長崎へ向ける品物の検品の為番所も設けられました。

大里宿を歩いていると西生寺があります。

ここは又の名を「判行寺」(踏絵寺)といって寛永16年(1639)徳川幕府による宗門改め政策により

キリスト教は禁制となりそれに伴い踏絵が実施されました。

豊前国企救郡に於ける踏絵は毎年3月3日頃西生寺にて行われ幕末まで続きました。

門司往還は、この大里までですが、平成の今、下関への渡航は門司港からになっています。

門司港まで歩くことにします。

199号線の左側は関門海峡です。

ブログ仲間のHさんは下関に住んでおられます。

Hさんの方に向かって「お~い」と呼ぶと聞こえそうです。

次回いつになるかわかりませんが、私の次の街道歩きは海峡を渡って下関からスタートしたいと

思っています。

※小さい写真はクリックしていただければ大きくなります。

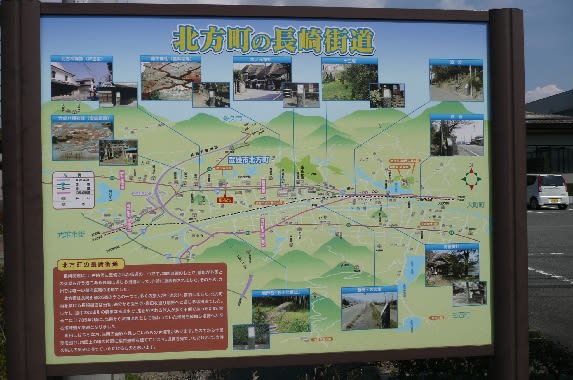

嘉瀬川を渡ると嘉瀬町。

嘉瀬川を渡ると嘉瀬町。

三省銀行

三省銀行