4月10日長崎街道「牛津~佐賀城址」まで歩きました。

長崎街道歩きも今回で7日目(正確に言うと6日目)。

だんだん街道歩きの楽しさが分かってきました。

午前7時15分、福岡を車で出発し佐賀駅前に車を置き、佐賀発8時24分の

電車で前回ゴール地の牛津駅へ。

ここから今回のスタートです。

旧街道の商店街を抜け、

継場跡、(前の宿場から送られた一般旅人の荷物をここに

受け継ぎ次の宿場に送り継いだ所)

高札場跡、(高札を掲げて禁制すべき箇条を列挙し、

一般市民に告示した場所)を通り、本陣であった正満寺を通って一路久保田へ。

途中の新宿観音の桜が満開なのでしばし桜見学をする。

今日は町内の出方なのか皆さんで草刈作業が行われていた。

「町分」というバス停に来た。

ここから右に行きと「芦刈町」。芦刈町の案内板がむつごろうの絵が載っている。

時間は9時を過ぎたところ。歩き出すとエンジンがかかってきたのか暑くなってきた。

「祇園宮」でジャンバーを脱ぎまた歩き出す。

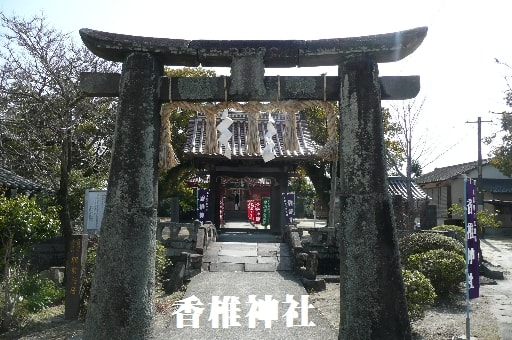

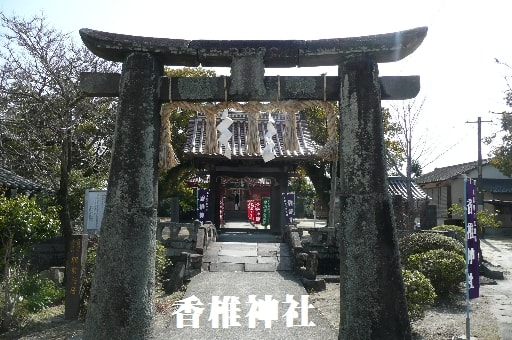

「香椎神社」に差し掛かった。

このお宮は、安元3年(1177)に窪田因幡守利常が勧請したもので鳥居は「肥前鳥居」と言って

佐賀県の重要文化財になっている。また、鳥居の横の石橋も古さを物語っている。

街道は、嘉瀬川に差し掛かった。

旧道はここから右に入っていく。

そこで見かけた古い「千鳥饅頭」の看板、家も白壁の家でレトロな雰囲気が漂っている。

ふと、表札を見てみると「原田本家」と書いてある。

原田本家というとあの千鳥饅頭??

帰ってから調べてみると原田家は、ここ久保田で和菓子店「松月堂」を営んでいた。

どうかして拡販を図りたかった先代は炭鉱景気で湧く飯塚に目をつけた。

ここで支店を設け、カステラの中に餡子が入るような饅頭を開発した。

これが炭鉱に働く人に受け「千鳥饅頭」の誕生となった。それから飯塚支店を本店にした。

因みに千鳥は、菅原道真の句からとったという。

また、先代の長女は、羊羹で有名な「村岡屋」に嫁つぎ、ご主人亡き後社長として

活躍された。先日90歳で亡くなられたと新聞に載っていた。

街道は嘉瀬川を渡る。

ここの河川敷は今やバルーンフェスタの会場。

若し江戸時代の人がこのバルーンを見たらどんなふうに感じただろうか?

嘉瀬川を渡ると嘉瀬町。

右側に森林公園がある。広い敷地には野球場などがある。

「刑場跡」はこの公園の中にあった。

隣には千人塚があった。江藤新平もここで処刑された。

公園の案内板を見てみるとこの公園内に

「鑑真和上上陸記念碑」があると書いてある。

鑑真和上は、鹿児島の坊津に上陸し太宰府を経て平城京に行かれた。

その足跡を私は、一昨年に坊津へ、昨年は太宰府、奈良の唐招提寺に行った。

坊津からは陸路だろうと思っていたが坊津から東シナ海を通り、有明海から

この嘉瀬津に上陸したのだ。和上はその後太宰府~博多に行き瀬戸内海を通り平城京に

着いたという。鑑真和上記念碑の横には中国から送られた「瓊花」という木が植えられていた。

公園の前には、

俊寛僧都の墓がある。

俊寛は、平安時代の僧で1177年鹿ヶ谷で藤原親成、成経父子や平康頼らと平氏討伐を

謀ったが源行綱の密告により発覚し喜界島に流された。当地で亡くなったということに

なっているが、ここ佐賀を始め脱出したという説もある。

歌舞伎「俊寛」の題目にもなっている。

「せんぺい」という看板が面白い

「せんぺい」という看板が面白い

国道207号線森林公園バス停から旧道の方へ向かう。

国道から離れている為かこの通りにも昔の家並みが残っている。

家の造りからしてこの家は昔の商家だ。何屋さんだったんだろう?

色々想像してみるのも面白い。これが街道歩きの楽しさだろう。

近くの方に聞いてみた。「呉服屋」さんだそうです。

旧道と国道が交差する所に来た。

ここに

別れの松がある。

この「別れの松」は刑場に曳かれる罪人がここで見送りの肉親や知人と永遠の別れを

告げねばならなかった。そこでこの場所を別れの松と呼ばれていた。早朝白衣に

まとった姿で駕籠を出された罪人はこの松の所でしばらく駕籠を止めて見送りの

者と別れの水盃を酌み交わすことが許されていた。

明治になり嘉瀬の刑場が廃止になっても「別れの松」は代々植え継がれ今も残っている。

国道207号線「高橋」の信号から左折する。

左折するや、前方に木製の橋が架かっている。これが

高橋だ。

旧高橋は本庄江を航行する船の往来を便利にするため橋桁を高く持ち上げ船の帆柱や

竿が支障なく通るようにした為その名が起こったといわれている。

江戸時代までは高橋の市場には集散する船の積荷で賑わっていた。

また、この時代のことを数え歌で歌っていた。

「一(市)は高橋、二(荷)は牛津、三(産)は泰順、四(詩)は安道、五(碁)は

但馬、六(禄)は諫早、七(質)は成富、八(鉢)は皿山、九(句)は十方庵」

このように高橋周辺は、市として栄え瓦屋、蒲鉾屋、元結紙製造屋などがあった。

この辺りが佐賀宿の入口になっている。

佐賀宿に入ると路上の片隅に恵比寿像が建っている。

色々な形の恵比寿様があり楽しませてくれる。

また、街道の印としてU字溝のフタに街道の絵をプリントしている。

これを辿っていけば長崎街道だ。

八戸(やえ)の地蔵菩薩

八戸(やえ)の地蔵菩薩がある。

これは、宝暦6年(1756)に長瀬町の鋳物師であった谷口安左衛門兼品のよって

鋳造された銅製のものであったが戦時中の昭和19年に拠出され、昭和29年

八戸地区の有志によって石像が再建された。

昔、街道を旅する人々は道中の無事と無病を祈願した。

久保薬店

久保薬店という古い薬屋さんがある。

案内板によれば「城下で最も古い生薬屋といわれ、醫局監製「牛黄清心圓」

(ごおうせいしんがん)の看板がその昔を偲ばせる。

安政5年(1858)6月8日付けの「久保家日記」を見ると「明日牛黄清心圓」を

調合したいという願いを好生館御役所に提出した」とある。

当時佐賀藩の薬局は好生館薬局と称され醫局立会いの下に諸薬が調整されていた。

尚、牛黄清心圓は中国漢方医学書「恵民和剤局方」に記載されたもので牛黄を主薬

とした

かんの薬とされ神経を安定させ身体を強める

薬として賞用されていた。」

※牛黄:牛の胆嚢や胆管に出来た結石を採集し乾燥させたもの。

久保薬店の付近の家々は道に対してやや斜めに建てられ家の前にはさんかくの空間が

出来ている。これがノコギリの歯に似ていることからノコギリ型家並みといわれている。

また、この家並みが建てられた理由は敵が攻めてきたときその窪みに隠れて不意をついて

攻撃できる為などといわれている。

このあたりは、どういうわけか知らないがお寺が多い。

街道から左に入ったところに「龍雲寺」がある。

入ろうとするが橋桁の工事のため通行止め。迂回路に従って行く。

「龍雲寺」は、藩内外の武士の言行の批評を通じて武士の心構えを説いた

「山本常朝(じょうちょう)」の墓がある。葉隠武士を説いた人です。

名文句は「武士道と云ふは死ぬ事を見付けたり」である。

よく、太平洋戦争で特攻、玉砕や自決の時に使われていたが、常朝自身「我人生くる事が

好きになり」と後述しているように葉隠は死を美化したり自決を推奨する書物と一括する

ことはできない。嫌な上司からの酒のお誘いを丁重に断る方法や部下の失敗を上手く

フォローする方法、人前で欠伸をしないようにする方法等現代で言うところの

ビジネスマナーの指南書である。(Wikipediaより)

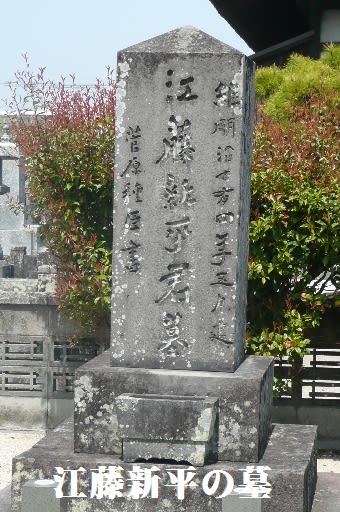

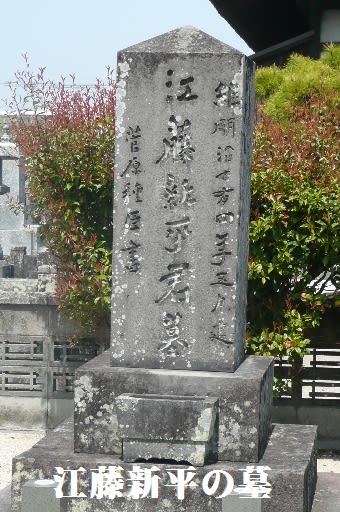

街道の資料によるとこのあたりに

江藤新平の墓があるそうだ。

ちょっと街道を離れるが行ってみる。

本行寺に彼の墓はあった。江藤新平は(1834~1874)は、藩校弘道館時代に枝吉神陽の

影響を受け尊皇論を唱え文久2年(1862)には脱藩して倒幕運動に従ったが捕らえられ

永久閉門となり慶応3年(1867)まで謹慎させられ極貧の生活を送った。

明治維新後新政府に招かれ大木喬任(たかとう)とともに江戸遷都を建議し実現させた。

のち文部大輔として文部省官制を整備し更に左院、副議長、司法卿、参議を歴任。

特に司法卿として司法権の独立、民法編纂に大きな業績を残した。

また、征韓論に敗れて下野し島義勇(よしたけ)らと共に佐賀の乱をおこし志を遂げようと

したが成らず刑死した。のち罪名をとかれ大正5年(1916)従四位を追贈された。

再び街道に戻る。

日新小学校の所に

反射炉があると地図に書いてある。

佐賀藩は寛永19年(1642)から福岡藩と交代で長崎港の警備にあたってきたが、

文化元年ロシア使節レサノフの来航、文化5年にはイギリス軍艦「フェートン号」の

長崎港侵入があり長崎港の警備はそれ以来緊迫した空気に包まれた。

鍋島直正が10代藩主につくとこれに対処する為長崎港台場の増設と洋式大砲の設置を

痛感し、幕府に提議するが認められず嘉永3年(1850)藩独自に築地(今の日新小学校)に

反射炉を築き日本で最初の鉄製大砲の鋳造に成功した。

嘉永6年(1853)ペリーが来航すると幕府は江戸湾防御の為、品川に台場を新設し

大砲を佐賀藩に注文した。そこで佐賀藩は多布施に公儀用の反射炉を増築し安政3年

(1856)までに24ポンド砲25門、36ポンド砲25門納めた。更に150ポンド砲

3門を幕府に献上した。また、当時世界で最高の技術を要するアームストロング砲を

佐賀藩では元治、慶応年間に3門鋳造することに成功している。

今、東京・フジテレビのあるお台場は、この佐賀藩の大砲が設置された所です。

街道は

六座町に入る。

六座とは何か?と歩きながら考えていると「穀物屋跡」「縫工屋跡」「木工屋跡」

「金銀屋跡」「鉄砲屋跡」「煙硝屋跡」の碑が建っている。

佐賀城下の町づくりの際、鍋島町蛎久から北面八幡宮と共に蛎久の市場をここに移した。

城下で一番古い歴史を持った町で市場発祥の地として長崎街道佐賀城下一の繁華街で

あった。

伊勢神宮を通ると交差点の向こう側に魚料理屋さんが・・・・

今、1時15分。今日は佐賀に行くので朝食を朝5時ごろとった。

どうもお腹がすいてきた。まだランチタイムということで迷わず店へ。

美味しい店なのか、お客さんが順番を待っている。

15分ぐらい待ったであろうか、お店の方の誘導で店の中へ。

私は、海鮮丼定食、家内は鯖竜田揚げ定食を注文。

出てきた定食は、どちらも美味しく流石行列のできる店は違うな!

30分ぐらい休憩し再び街道へ。

龍造寺八幡宮に着いた。

この八幡宮は、龍造寺李益が鎌倉鶴岡八幡宮の分霊を祭ったもの。

藤原道隆の流れを汲む高木季家が文治2年肥前国小城郡龍造寺の地頭となり

その地名から龍造寺を名乗った。南北朝では足利尊氏につき、次第に勢力拡大する。

水ヶ江に城を構えそれが今日の佐賀城の原型になった。

九州北部に覇を唱えていた龍造寺隆信は、天正12年(1584)島津・有馬連合軍に

敗れ、家は没落。補佐役の鍋島直茂が実権を掌握し佐賀藩を打ち立てた。

ここにあの「鍋島化け猫騒動」がおこる。

色々脚色されているが、

「2代藩主鍋島勝茂の時代、勝茂の碁の相手を務めていた盲目の龍造寺又七郎が

勝茂の機嫌を損ねた為、斬殺される。又七郎の母は飼っていた猫に悲しみの京中を

語り自害。母の血を舐めた猫が化け猫となり城内に入って毎晩のように勝茂を苦しめるが

忠臣が猫を退治し鍋島家を救うというもの。

私が子供の頃は、夏場はこの怪談映画が多かった。この化け猫は、入江たか子さんが

演じ、迫力ある演技で映画を見た夜は恐くて一人で寝れなかった。

街道は佐賀市の中心部を歩く。

「柳町」という所に差し掛かった。

ここには、佐賀歴史民族館があり明治時代の古い建物が公開されている。

古賀銀行は、明治18年両替商をしていた古賀善平が設立した

銀行で大正8年には九州の五大銀行の一つに数えられるまで成長した。

大正15年恐慌により休業に追い込まれその後は商業会議所、労働会館として改築され、

現在佐賀市歴史民族館として復原されている。

旧古賀家

旧古賀家

古賀銀行の創設者古賀善平の住宅で明治17年に建てられた。

町屋でありつつも武家屋敷の様式を呈している。

室内には15の和室があってそれぞれの部屋には見事な欄間やふすま絵が楽しめる。

三省銀行

三省銀行

明治15年7月旧佐賀藩士柿久栄次を頭取に佐賀郡の米穀商を株主にして三省社という

銀行類似業が設立され佐賀郡蓮池町(現佐賀市柳町)に本社を置いた。三省社は営業向上

とともに普通銀行への転換が要求された。明治18年資本金5万円の三省銀行となる。

その後米穀思惑売買の投機師とも取引を結ぶようになった。

それがいつの間にか投機師専門の金融機関化し貸付方針が乱れ貸付資金の大部分が

回収不能に近くなりその後経営が悪化し明治26年商法実施直前に解散した。

あと、

牛島家、福田家、中村家など明治時代の建物が

残されている。

肥前通仙亭

肥前通仙亭というのがある。

ここには、煎茶の祖といわれる

高遊外売茶翁(こうゆうがいばいさおう)のことが展示されている。

今日佐賀の町を歩いていると幕末から明治新政府にかけて活躍した佐賀の七賢人の功績を

見たくなり、急遽、佐賀城址に行くことにした。 (続く)

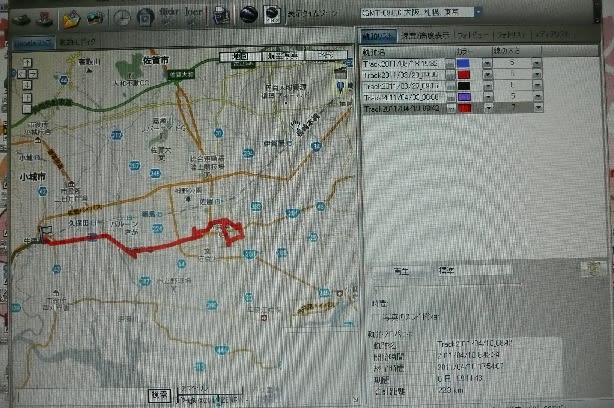

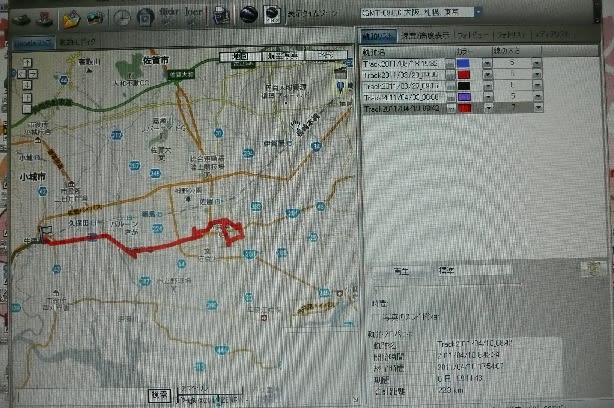

今回のGPS

8時間歩行。距離22.3km

嘉瀬川を渡ると嘉瀬町。

嘉瀬川を渡ると嘉瀬町。

三省銀行

三省銀行