(歴史を刻む谷戸の奥@清水谷戸トンネル)

横浜市内とは思えないほどひっそりと佇む清水谷戸トンネルの坑口。東海道本線が東京から走って来て一番最初にくぐるトンネルでもある訳ですが、現在は上り線が使用しているこのトンネルの左側は明治20年に当時の工部省鉄道局が掘り抜いたもので、現役として利用されているトンネルの中では最古のトンネルなのだそうです。今にも空から雨が落ちて来そうな日曜日、そんな歴史のあるトンネルを訪れてみました。

清水谷戸トンネルは、駅で言えば保土ヶ谷と東戸塚の間にあります。丘陵がゆるやかに浸食された地形を関東では谷戸と言いますが、そんな谷戸のどん詰まりをちょっとだけくり抜いた短いトンネル。長さは214mだそうですが、鶴見川水系と相模川水系の分水嶺にて古くは武蔵の国と相模の国を隔てる国境でもありました。そんな清水谷戸のトンネルは湘南への扉。80系から113系へ受け継がれた「湘南電車」の系譜ですが、現代の湘南電車・E231系が軽やかに谷戸を抜けて行きます。

同じ場所から振り返れば、東戸塚を抜けて大きく右カーブして来る線路を大写しで撮る事が出来ます。東戸塚の駅が出来る前はこの辺りも全く宅地化されてなくて、朝日を浴びて大きな築堤を駆け上がって来る九州ブルトレたちの格好の撮影地だったそーなのだが。

大宮色の185系踊り子109号伊豆急下田・修善寺行き。

この清水谷戸トンネルの東戸塚側坑口と言うのは、東戸塚の駅から歩いても10分足らずで来る事が出来ます。エキチカな場所なのに、屋敷森に囲まれた農家だとか牛小屋だとかがあって、時代に忘れられたようにローカルな雰囲気を残している。農家に続く小道は、線路と隔てる柵も低くて人通りもなく、カメラを構えるには実にいい塩梅の場所だったのだが、久し振りに訪れたら高い金網が出来て撮り辛くなっていたな。

そんな古(いにしえ)の名撮影地を駆け上がって来る踊り子102号。前は修善寺からの湘南5連、後ろは伊東からの大宮7連。昔ならケツまで抜けたんだろうが、現在では8両が精一杯みたいですね。子供を肩に担いで「バイバ~イ!」と声援を送ったら、ウテシ氏からタイフォンじゃなくてピィ~!と甲高いホイッスルの洗礼。この音色には息子も驚いたようで、「ねえ!ぴい~っってやってくれたよ!びっくりしたよ!」と興奮しておりました(笑)。

「ねえ~、おどりこのりたいよ~、ほーむいこうよ~」と言う息子をなだめすかしつつ、今度は保土ヶ谷側の坑口付近で踊り子115号伊豆急下田・修善寺行き。正調の湘南ストライプで揃えた編成美、清水谷戸へ向けての長い上り坂を威風堂々15連で闊歩する姿、今時15連で走ってる特急なんか踊り子以外ないんじゃないのかね。そしてモーターはMT54と言う国鉄急行型のものを換装しておりますので、15連での力行時はブゥ~ンブゥ~ンとハチの羽音のような特徴あるサウンドを奏でてかっ飛んで行くのであります。長大編成による行き先の異なる多層建て、JR東日本+JR東海+伊豆急行+伊豆箱根鉄道と4社に亘る運用、改めて話題にもなりませんが「特急踊り子」と言うのは今となっては異色ずくめの特急列車なのかもしれません。配属が大宮に統合された事によってカラーバリエーションも様々ですしねえ。

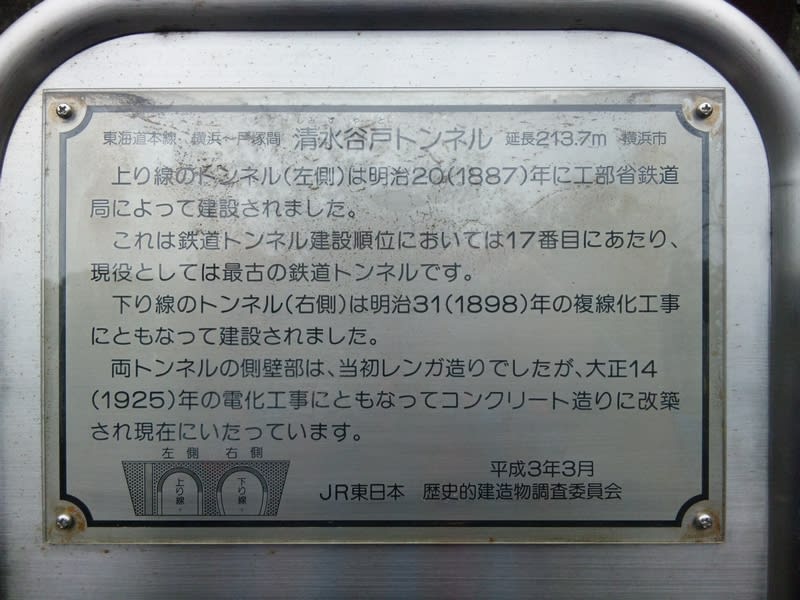

清水谷戸トンネルの東戸塚側にあった案内板。森に続く小道にひっそりと歴史を語る案内板を見る人は少ないのかもしれません。新橋から横浜(現在の桜木町)まで開通した東海道本線を西に伸ばす際に、当初は今の京急線に近いルートを通って桜木町から大岡川に沿って上大岡を経由し、戸塚を経ずに現在の港南台付近でサミットを抜けてそのまま藤沢へ至る案であったそうな。最終的に現在のルートが選ばれたのは、勾配がサミットを境に上下線の勾配が不均衡になる大岡川ルートに比べ、清水谷戸のトンネルだけを掘ってしまえば勾配が均衡するルートで建設出来る事が分かったからなんだそうだが…

このルート決定は、その後当時の終点であった横浜駅が桜木町駅となり、当時は中間駅に過ぎなかった神奈川駅が改めて横浜駅として現在の位置に定まったきっかけになったとも言える。そのような思いで見ると、ターミナルとしての今日の横浜駅の隆盛は、このトンネルの開通によってもたらされたものなんだろうね。

214mのトンネルに、大きな意味があった訳ですな。