(100年前から持続する@開発駅)

雪晴れの朝、人待ち顔の老駅舎。

SDGs?それがどうした。

100年前から持続している、開発の駅。

冬にしては暖かな陽だまりが、スッと待合室に入って来る。厳しい雪に見舞われたこの年の越中富山、少しだけでも冬を忘れさせてくれるような柔らかな日差しにホッとして、上着を脱いで待合室のベンチに置いた。

上滝線の役割は、アルペンルートや黒部峡谷への観光需要華やかな本線や立山線と比べれば地味なものですが、沿線住民の数はそれなりに多い生活路線でもあります。富山平野の南部を、常願寺川と神通川の作り上げた扇状地をたすき掛けで横断するように進み、岩峅寺で終点となる。電鉄富山から小杉の辺りまでは住宅街だが、ここ開発の駅あたりから、富山平野らしい散居村の風景が広がって来る。

古駅舎の軒先に置かれた除雪道具。スノーダンプに大型スコップ、積もればどけて、積もればどけて。雪国の冬の朝は、家の前の雪かきをして道を作るのが地域で生活するマナーと聞く。朝5時から起きて、ひとしきり雪かきを終え、朝飯を食べて出勤するのが雪国の習わし。太平洋側の住民には無理だなあと感じてしまう。あれは冬の弘南沿線だったか、吹雪にはしゃいでたら、立ち寄った温泉の女将さんに「東京の人はほんに雪ッコが好ぎだねえ!」と半笑いで言われた事を思い出した。雪に対するイメージの違い。きれいなだけではない苦労を、身に染みて思うかどうかの差はある。

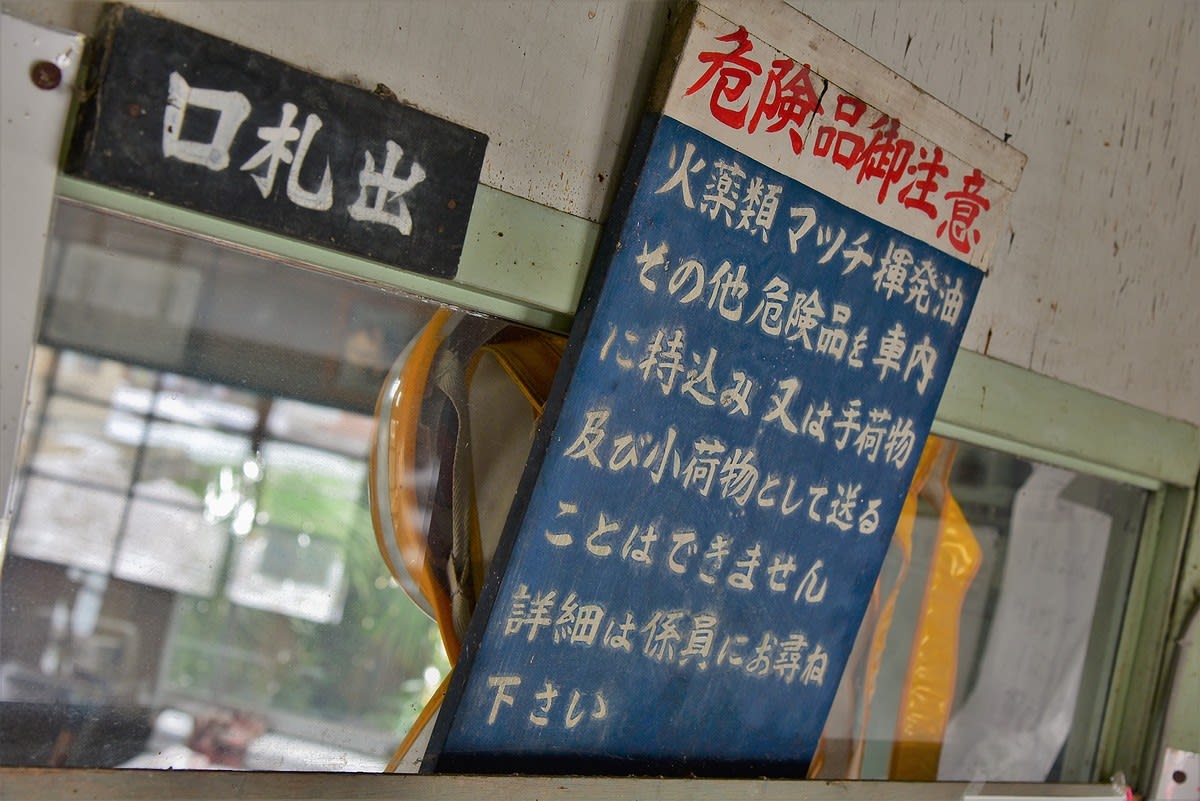

開発の駅は、かつては富山平野南部で生産される農産物の積み出し駅でもあり、駅舎の横には木造の立派な貨物上屋があって、今は駐輪場として使われています。「開発」という駅の名前自体が、明るい農業地帯の開発を目指して名付けられたことは想像に難くありません。近郷近在の農家の人々が、籠を担いで野菜や米を出荷していた姿を思い浮かべながら、石積みのホームと待合室にシャッターを切りました。