「トーハク」では軽薄だけど、やはり東博は凄い (その4) のつづきは、久しぶりの法隆寺宝物館からスタートします。

法隆寺宝物館を観たのは、上の写真を撮った2009年10月以来のこと。頻繁に展示替えが行われている本館の総合文化展に比べて、こちらは目新しさに欠けるというか…(伎楽面を除く)。

でも、久しぶりに来てみると、やはり飛鳥時代(7世紀)の金銅仏が並ぶ様子は、法隆寺宝物館ならではです。

飛鳥時代の仏さんは、今の感覚からすればバランスがおかしいし(かなり頭でっかち)、かなり素朴な雰囲気が漂っていて、それはそれでかわいらしい

左の「如来椅像(にょらいきぞう)」は、プロポーションが幼児体型ですし、足が床についていないところなんてところも、Lovely

左の「如来椅像(にょらいきぞう)」は、プロポーションが幼児体型ですし、足が床についていないところなんてところも、Lovely です。

です。

それが、白鳳時代を経て天平時代へと、ほんの100年ちょっとの間に、創られる仏さんの姿が劇的に変わっていきます。

この間、絶え間なく、遣唐使が世界最先端の文明を唐から日本に持ってきていたというのに、この変化は何だったのだろうかと考え込んでしまいます。

例えば、下の写真は本館1階の11室に展示されていた唐時代(7世紀)の十一面観音菩薩立像です。

「飛鳥仏ですよ」と言われたら、すんなり信じてしまいそうです。(洗練度は段違いですが

「飛鳥仏ですよ」と言われたら、すんなり信じてしまいそうです。(洗練度は段違いですが )

)

ところが、薬師寺の薬師三尊像(白鳳仏)になると現実味を帯び始めて(?)、東大寺法華堂の諸仏とか興福寺の乾漆八部衆立像になると、飛鳥仏や唐伝来の仏さんたちとはまるで違います。

「和魂洋才」ならぬ「和魂唐才」とでも言いましょうか…。

そんなことを考える一方で、この時の私はかなりの空腹感 にさいなまれていました。

にさいなまれていました。

東博にはレストランが二つあるのですが、以前もっぱら利用していたラ・コール(運営は上野・精養軒)が東洋館の耐震補強工事に伴って、規模とメニューを大幅に縮小して営業中です。そこで、たまには背伸びして法隆寺宝物館の中にあるガーデンテラス(運営はホテルオークラ)で食べようかと思ったところ、、、、例によって待っている人の列がズラリ…

結局、ラ・コールで発泡スチロール製トレイに盛られたカレーライス(700円)を食したのでありました。

今年最初の東博での特別展「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」は1月18日(火)から始まります。それまで平成館の特別展示室はクローズしています。が、平成館全体がクローズしているわけではなく、1階の総合文化展・日本の考古遺物は「営業中」です。

考古展示室は、この日の東博では最も観客が少なく、のんびりしたムードが漂っていました。

ここでちょいと変わった形の埴輪が展示されていました。1mほどの大きさのこちら、何の形なのでしょうか?

ここでちょいと変わった形の埴輪が展示されていました。1mほどの大きさのこちら、何の形なのでしょうか?

着物をプルオーバーのように着ようとしているバートくん(シンプソン一家の長男)のようにも見えますナ。

説明プレートには、

「靫(ゆぎ)」? 「Quiver」?

う~~ん、わからない…

帰宅して調べると、要は矢筒でした。

そう言われてみれば、確かにそんな風に見えます…。

でも、もうちょい素人にも判るようにしていただきたいデス

さて、この他、こちらの壺たちが楽しい

鳥形容器(下・右)とか環状提瓶(下・中)とかも面白い造形ですが、子持脚付壺はどのように使うことを想定したものなのか判りません。

大きなガラスのボウルの周りに何個もガラスのカップをぶら下げられるようにしたフルーツポンチ用の器を連想します。

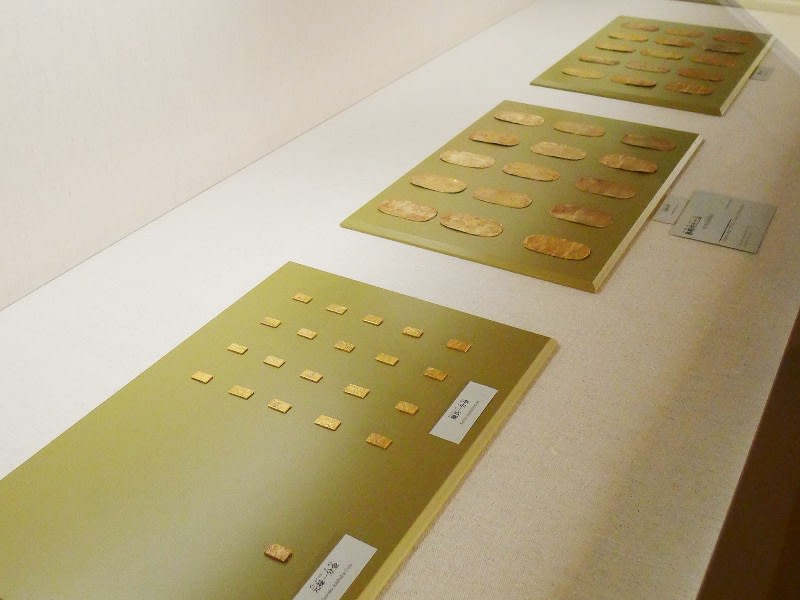

去年の4月の記事「東博の桜に『裏を返す』(その3)」で紹介した「銀座出土金貨」も展示されていました。

そして、その隣には慶長小判や元禄小判を始めとする勝崎沖出土品も

実は、昨年4月、こちらも「銀座出土金貨」と一緒に展示されていたようですが、私は「銀座の金貨 」に舞い上がってしまい、まるで気づきませんでした

」に舞い上がってしまい、まるで気づきませんでした 。

。

ところで、「勝崎沖出土品」ということは、海の中から見つかったということでしょうか?

調べてみると、こちらのサイトに記述がありました。引用させていただきます。

◆伊豆大島のゴールド・ラッシュ(東京都)

1957(昭和32)年2月、伊豆大島の岡田の漁師が、カツサキ浜の沖合の水深15メートルの海底で、小判8枚を拾った。うわさはぱっと広がり、島の漁師たちの間でゴールド・ラッシュが巻き起こった。最終的に海底から引き揚げられたのは小判90枚、一分金43枚に達した。総額で時価2000万円は下らないものと推定される。大島付近で沈没した船で、小判を積んでいたと伝えられるのは、1663(寛文3)年2月に沈んだ津の「功天丸」、1705(宝永2)年の宇和島の藩船「第二伊予紋丸」、1737(元文2)年の「明神丸」の3隻があり、このうちのどれかのものと思われる。

所有者不明で、かつ、海底から見つかったお宝 なんですねぇ。

なんですねぇ。

であれば、遺失物法と文化財保護法の規定にしたがって、「国庫に帰属」することになったのでしょう。

ということで、次回は本館に戻り、2階の「日本美術の流れ」をご紹介することにします。

つづき:2011/01/17 「トーハク」では軽薄だけど、やはり東博は凄い (完結編)

つづき:2011/01/17 「トーハク」では軽薄だけど、やはり東博は凄い (完結編)