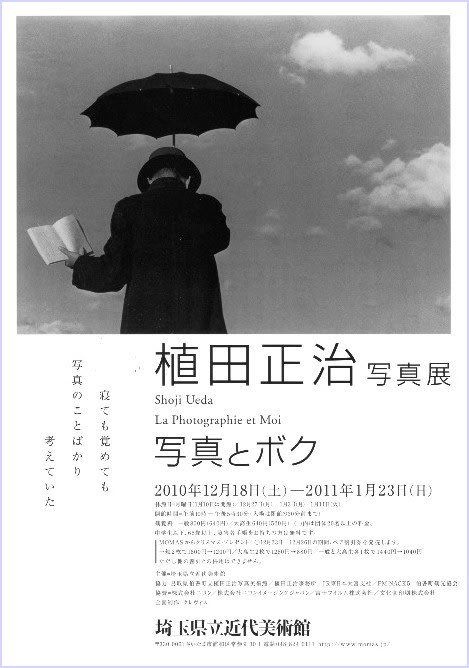

1月23日の記事「北浦和でのあれこれ」でちらりと書きましたように、埼玉県立近代美術館(MOMAS)で開催されていた「植田正治写真展-写真とボク-」の最終日 に行ってきました。

に行ってきました。

この植田正治さんという写真家は、MOMASの「展覧会の概要」から引用しますと、

この植田正治さんという写真家は、MOMASの「展覧会の概要」から引用しますと、

砂丘を舞台に数多くの傑作写真を生み出し、日本のみならず世界の写真史上に独自の足跡を残した植田正治(1913-2000)。時代の潮流であったリアリズム写真運動に与することなく、終生、生まれ故郷の山陰にとどまって「写真する」歓びを追求しました。そのモダニ ズムあふれる作品は、海外でもUeda-cho(植田調)と称され、国外で最も人気の高い日本人写真家の一人となっています。

という方です。

左に載せたフライヤーで使われている作品「本を持つボク」(1950年)なんて、空に浮かぶ雲の位置や形まで意識して配置したように見えます。

おしゃれです イカしています

イカしています

知っている人には周知のことですが(当然ですな )、植田さんはこちらのジャケ写

)、植田さんはこちらのジャケ写 を撮った方だそうです。

を撮った方だそうです。

|

HELLO 価格:¥ 1,223(税込) 発売日:1995-02-06 |

このコラボレーションを機に、植田さん(しょうじさんデス)は福山雅治さんの写真のお師匠さん的存在になったのだそうな(こちらをご参照方)。

それはともかくも、この展覧会の図録 に載っているディディエ・ブルスさんの解説の一節が、植田さん自身

に載っているディディエ・ブルスさんの解説の一節が、植田さん自身 と植田さんの作品

と植田さんの作品 を見事に表現していると思いました。引用します。

を見事に表現していると思いました。引用します。

植田の場所は、二重の意味で中央から外れていた。まずは地理的なもの、そして、写真界の支配的な潮流との関係においてである。生涯、植田が生地の山陰にとどまったのは、その土地を愛していたというだけでなく、おそらくは家族への責務を果たすためであったに違いない。植田は、少しばかりの挑発とともに、地方の利点とアマチュア写真家の利点を主張した。

植田さんにとってのカメラ は、「目の前にあるものを切り取って残す」機械ではなく、画家にとっての絵

は、「目の前にあるものを切り取って残す」機械ではなく、画家にとっての絵 、作曲家にとっての音楽

、作曲家にとっての音楽 のようなものだったのだと思います。

のようなものだったのだと思います。 シリーズ「童暦」(1955-70年)のように、地域性と時代性が強く感じられる作品群もありますけれど(この作品群も泣きたくなる

シリーズ「童暦」(1955-70年)のように、地域性と時代性が強く感じられる作品群もありますけれど(この作品群も泣きたくなる ほどイイ

ほどイイ )、例えば右の作品なんてどうでしょうか?

)、例えば右の作品なんてどうでしょうか?

「潮の杭」(1959年)と題されたこの作品、まるで書か、ミニマル・アートのようです。

こちらの作品 、「砂丘人物」(1950年頃)は、かなりおしゃれ

、「砂丘人物」(1950年頃)は、かなりおしゃれ

なぜ女性は傾いているのでしょうか? なぜ女性はこうもり傘と妙な球形の物体(バスケットボールのようでもあり、爆弾 のようでもある)を持っているのでしょうか? なぜ地平線がこの位置にあるのでしょうか?

のようでもある)を持っているのでしょうか? なぜ地平線がこの位置にあるのでしょうか?

など、疑問 が湧いてきますが、仮に女性が何も持たずにただ立っているだけなら、大して面白い写真にはならないでしょう。

が湧いてきますが、仮に女性が何も持たずにただ立っているだけなら、大して面白い写真にはならないでしょう。

この作品を観て、私は、MISIAのこちらのジャケ写 を思い出しました

を思い出しました

|

Escape 価格:¥ 1,260(税込) 発売日:2000-07-07 |

もう一枚、お気に入り の作品はこちら。

の作品はこちら。

「村の青年」(1947-48年頃)です。

これまたシュールな作品ですなぁ。

この青年 の風貌、こちらの青年

の風貌、こちらの青年 と相通ずるモノがあると感じるのは私だけでしょうか?

と相通ずるモノがあると感じるのは私だけでしょうか?

こちらは大家・木村伊兵衛さんの代表作の一つ「青年」(1952年)。

ちなみにこの写真が撮影された場所は秋田市仁井田。私の実家 の近く(大叔母が住んでいました)です。

の近く(大叔母が住んでいました)です。

|

木村伊兵衛の秋田 価格:¥ 15,750(税込) 発売日:2011-01-20 |

それにしても、堪能いたしました、「植田正治写真展-写真とボク-」

この展覧会は2月5日~3月21日、郡山市立美術館に巡回しますので、お近くの方、このタイミングで郡山へお出かけの予定のある方は、ぜひお出かけくださいませ