◆「Nontitled」ロイ・スターブ 1996年 千葉県鴨川市で制作 稲

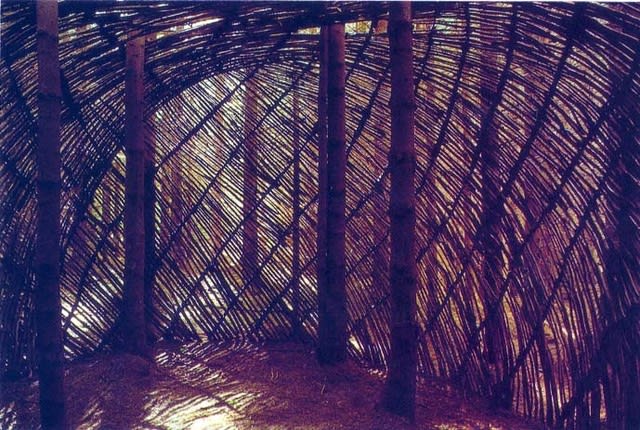

◆「Fort」 上野正夫 1992年

千葉県で制作 竹

◆「VSOPシリーズ」 上野正夫

1998年 中国海南島で制作

シュロ、珊瑚、羽

◆「Kilmagon Crossing」 バレリー ・プラグネル

1997年 スコッランドで制作

(Kilmagon Crossingは設置した場所の地名)

◆「Hkllow Spruce」 リチャード・ハリス

1989年 イギリス・グライズデールで制作

スプルスの枝

◆「Birrigai」リチャード・ハリス

オーストラリアのキャンベラで制作

倒木と石

◆「しめ縄」 パトリック・ドリティー

1992年 千葉県鴨川市で制作

竹

2000年2月1日発行のART&CRAFT FORUM 16号に掲載した記事を改めて下記します。

「風景から」 上野正夫(造形作家)

竹材を求めて内房の海沿いの町に移り住んだある日、海岸に漂着している竹を見つけた。その周辺にはユリカモメの羽や藁やススキや貝殻、流木などが漂着していた。これらの物を編んで小さな作品にできないかと思った。83年の春のことだった。その場所で見つけた素材を使って、風景の中で作品を作ることは、四季の移り変わりの中で変化してゆく風景との関わりの中から作品をつくり出す俳句の手法とも共通する。この年にVSOPシリーズという一連の作品の制作を開始した。Very Special One Place Productionの頭文字をとった。特定の場所で素材を採集し、そこで制作する作品。風景の中から素材とテーマを引き出して制作するこのVSOPシリーズは、その後、私の作品の方向を決定づけた。

このVSOPシリーズが評価されて、90年にイギリスのグライズデール野外彫刻公園に彫刻家として制作のために招待された。グライズデールのテーマはSense Of a Placeと言う言葉だった。場所の感覚だ。「それぞれの場所にはその場所が発する固有の感覚がある。」と言う考え方だ。イギリスには、ターナーやワーズワースの風景画や田園詩の伝統がある。グライズデール野外彫刻公園は湖水地方のワーズワースが住んでいた町のすぐ近くにあった。この野外彫刻公園はデヴィッド・ナッシュやアンディー・ゴールズワージィを育てた事でも有名だ。そこで、リチャード・ハリスという彫刻家に出会った。広大な国立公園の中には彼の作品がいくつもあって、そのすべてが完成度の高いものだった。森は鹿やウサギや多くの野鳥の住処でもある。また、公園の中には小さなもいくつか含まれている。彼の作品は森の生態系や地域の伝統を背景にした、その場所でしか成立しない、場所から切り離せない、根の生えた作品だった。彼の作品を見るには森の中を一時間ほど歩かなくてはならない。森の入り口にパーキングがあって、車はそれ以上は入れない。車を降りて森の大気が身体に十分浸透してから、彼の作品に出会える。作品を観賞する人の体が森の空気になじんだ時に始めて彼の作品に出会えるのだ。私の作品も含めてグライズデール野外彫刻公園に100以上ある多くの作家達の作品はすべてそのように設置されている。制作や設置の場所は制作する作家が決定する。つまり設置の場所(Site)そのものが特定されていて(Specific)作品と分離できないという意味なのだ。

グライズデール野外彫刻公園へは、日本からもたくさんの人たちが視察にいっている。そのほとんどすべての人がリチャード・ハリスの作品を一番すばらしいと言う。彼は海外の作家仲間の間でもかなり高い評価を受けている。しかし、かれの作品はSite Specific Sculptureなのでその場所に行かないと理解できない部分がある。つまり移動できないのだ。その場所の大気の中ではじめて意味を持つ作品だ。だからその意味ではローカルな作家だ。ローカルに活動している作家達は多いのだが、彼のようにグローバルに評価される例は希少だ。彼のほとんどの作品はイギリス国内にある。その多くは時間の中で朽ちて消滅していく。彼は時間の経過にも特定な意味を感じているようだ。イギリス南西部の有名な貴族の家庭で育った彼は、ある意味では当地のケルト的な知を代表する作家の一人かもしれない。そしてローカルに活動している自分の立場を楽しんでいる。あえてグローバルに活動しょうとしない。また自分の作品のプロモーション(売り込み)もほとんどしていない。ただ、作品、作品の制作に全力を尽くすだけだ。作品集の制作にもほとんど興味を持たない。ギャラリーでの個展もほとんどしない。それでも、彼が設置した作品の質の高さを評価する人たちが次々に制作を委託する。それを支える事ができるイギリスの文化は、成熟して層が厚いように見える。

1991年にイギリスのマンチェスターの近郊で「柳の新しいかたち」(原題はNew Forms in Willow)という柳を使った野外彫刻展が開催された。友人のイアン・ハンターというアイルランドのダブリン生まれの彫刻家が企画した。彼はアメリカのシカゴインスティチュートの大学院で博士課程の勉強をしている時に、ロシア構成主義やバスケタリーに出会っていた。バスケタリーは、彼がアメリカにいた70年代にアメリカで起こった篭を造形として見直す運動だ。この時に彼が企画した展覧会には、ヨーロッパ各地やアメリカから16人の作家が招待されて制作した。アメリカからはジョン・マックイーンとパトリック・ドリティーが、イギリスからはリチャード・ハリスとヴァレリー・プラグネルが招待された。この展覧会でパトリック・ドリティーとヴァレリー・プラグネルがすばらしい作品を制作した。それが評価されて、翌年二人はそれぞれ別の基金で日本に招待された。

日米芸術家交換計画(Jpan-U.S Creative Art fellow)で来日したパトリック・ドリティーは、街路樹から剪定された枝を編んで巨大な作品を作る作家だ。街路樹から剪定された枝は、アメリカでは大量なごみとして野外に積み上げられているそうだ。一人で二週間ほどの間で巨大な作品を作る体力は並み大抵のものではない。けれども、助手を使って自分は監督するという方法はとらない。作品に残された彼自信の手の痕跡を大切にするからだ。ノースカロライナの有名な医師の家庭で育ったパトリックは、大学院を出て病院でカウンセラーとして働いていた。ある時に自分の手で自宅を作った。あまったレンガで自宅の庭に立体作品も作った。身に来た客が口々にほめるので、美術大学に入学して彫刻を勉強しなおした。彫刻家としては異色の経歴だ。彼の作品はインディアンの家の骨組みや食料を貯蔵するための大きな篭がヒントになっているようだ。作品がSite Specific Sculpture(sculptureは彫刻の意味)なので、販売がむづかしい。作家としては欧米でよく知られた存在でも、商業主義が徹底しているアメリカ東部の美術界の中では主流ではない。そんな事はノースカロライナの田舎でのんびり暮らす彼にとってはあまり気にならないようだ。彼はのんびり自分の制作を楽しんでいる。

その年に、有機農業で有名な南房総の三芳村で「感じる自然展」という野外彫刻展が開催された。来日中のヴァレリー・プラグネと日本人の私が作家として招待された。ヴァレリーはあのマッキントッシュが設計したグラスゴー美術大学の出身で、自分の文化的な背景を大切にする作家だ。よくケルトの渦巻き模様(スパイラル)を作品につかう。柳で篭を作るのも、みずからの文化的伝統を尊重する立場からだ。パトリック・ドリティー(Patric Dougherty)の名字はスコットランドの医師の名字だと言って、彼の事をスコットランド風にドックティーと呼んで、アメリカ風の発音でなくて、これが正しい呼び方だといって譲らなかった。三芳村でもスバイラルを使った作品二点と篭の技法を取り入れた作品を一点制作していった。

96年には日米芸術家交換計画でロイ・スターブが来日した。アメリカ東部の大学院でロシア構成主義の影響を受け、ヨーロッパに渡り画家として成功した。その後ニューヨークに戻って作品に大きな変化が出る。今までキャンバスに描いていた作品を直接地面に描くようになった。つまり、風景の中に、その場にある素材で抽象絵画を描いてその写真を撮って作品にするという方法だ。水面に映る作品を写真に撮って、その写真が作品になる事もある。日本では水田の美しさに感動して、田圃の中でも作品をいくつか制作した。パリからニューヨークに帰ってからの彼はもう画家でもないし、写真家でもないし、むしろ彫刻家に近い場所にいる。ニユーヨークの美術界をよく知っている彼が、パリに十数年滞在してからあらためてアメリカの美術界を見直した時にそのような立場をとったのかもしれない。決して有利な立場とは言えないが、それに固執しているところが強いところだ。現在は自分の生まれ育ったミルウォーキー近郊の町に戻って、シカゴやニューヨークで作品を発表している。

風景の中で制作する作家達は頑固な作家が多い。風景の中に身体を置くと言うことはかなり体力のいる作業だ。雨の日も、雪の日も制作する場合がある。自然の力を身体で受け止めて制作するための意志が必要とされる。自然が必ずしも人にやさしいとは限らない。その中で、相手の立場を尊重しつつ制作を続行するにはかなり強固な意志が必要なのかもしれない。人間の身体も自然の一部でありその反映であると考えるのなら、彼等の意志は自然との対話のなかで強化されたのだろう。自然の中に無防備に放り出された独りの人間は、それほど強固なものではないのかも知れない。彼らはそんな場所から出発しているように思える。 (うえの まさお)