始めは平面のタピストリーであったが、繊維による立体作品へ、さらに金属素材へと作品が展開した世界的なポーランドのアーチスト。

(註2) ヨランタ・オヴィツカ ポーランドの代表的な織作家。スケールの大きな作品を発表する。

(註3) ドウムール パリの現代タピストリー専門のギャラリー。

(註4) ピーター・コリンウッドは1984年に来日。東京テキスタイル研究所主催の「マクロゴーゼ展」が西武百貨店・渋谷店で開催され、「カードウィービング」のワークショップも行われた。

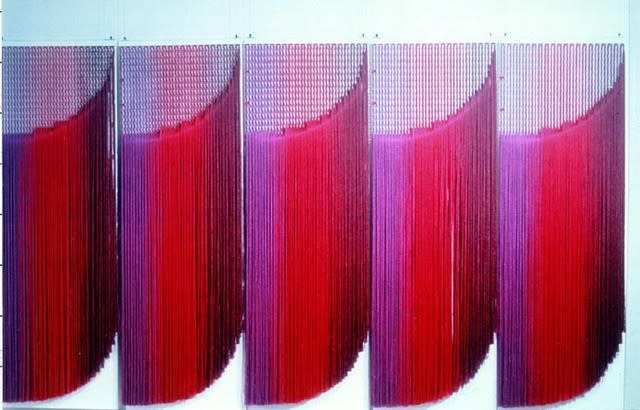

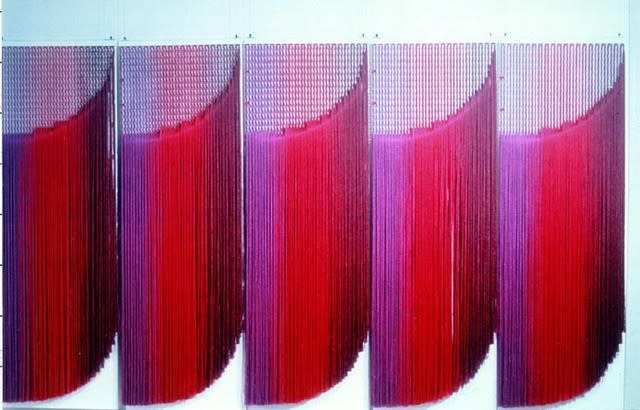

◆「THE GUADIAN」 1986

◆「THE GUADIAN」 1986

1990年2月15日発行のTEXTILE FORUM NO.12に掲載した記事を改めて下記します。

寒い。身体が芯から冷える。傍らを流れるせせらぎの音が夜の静寂に響く。寝袋の中で何度も寝返りを打つ。その度にテントシートの下に大地を感じる。その大地から底冷えがジワジワと伝わる。

何でこんな所に来てしまったのだろう。地面の上に寝ずともベッドでぬくぬくと寝ていられたものを……。後悔が頭の中をよぎる。ガサゴソと這い出し、クスコの近くの村で手に入れたマンタ(ショール〉を取り出し寝袋の上にかける。重さも防寒のうち。インディオが身につけて離さない布の有難味がよくわかる。

アンデスの山ひだの懐に抱かれながらキャンプをした時のことである。

通って来たフイヨクのの村人の生活が脳裏から離れない。アドベ(日干しレンガ)で壁を築きその上にアンデス地帯に生えているイチュの葉を乗せて屋根とした一間だけの家が彼等の住居である。

部屋の奥には三畳位の棚がある。そこに人が寝るのだろう。何枚もの羊の毛皮や織物が置いてある。入り口に近い所は台所と覚しく竃が一つあり、その火にクーイ(モルモット)の串ざしが乗っている。電気、水道、ましてやトイレ、シャワーもない。クスコから奥に入った標高五千メートルの山の中は、近代文明が届くには遠すぎる。人々はこの世に生を受け、動物と共に生き、動物のように生き、じゃが芋、トウモロコシを栽培し大地の恵みをそのまま享受して生きている。

屋外ではこの家の若い主人フェリシアーノとその妻フォルトゥナータが泣きぐずる一才位の男の子をあやしている。一昨年ここを訪れた時にもその位の子がいたが病死したという。今、目の前にいる子はその後生まれたのだが、又、病気で危ない。山の生活は衛生状態も悪く乳幼児の死亡率が高い。クスコから同行したアンドレアスが薬を少量飲ませる。様子を見て医者に見せに下の村迄その子を連れて行くと言っている。たまに訪れる外との連絡が唯一の頼りである。徒歩だと一昼夜かかる距離、車だともっと早く着くだろう。無事を祈る他ない。他になす術のない所では祈りは切実である。

焼き上がったクーイをフェリシアーノが皆に差し出す。結婚式等、特別の時以外は滅多に口にしないという御馳走を我々外国からの珍客に用意してくれたのだ。どう見ても骨と皮ばかり。姿のまま串ざしというのはどうも手が出にくいが、せっかくの好意、食べてみる。香ばしく焼けていてそれなりに食べれた。

「グッド・モーニング。」「ブエノス・ディアス」テントの外で人の声がする。昨夜は、なかなか寝つけなかったが明け方近くになってよく眠れたようだ。身仕度をして外に出る。空がぬけるように青い。昨日は見えなかった山々が遠くに見える。静かだが堂々としてたじろぐことのない山の姿に心の安らぎを覚える。空気はヒヤッとして冷たい。この山の空気が好きなのだ。これを肌に感じるために来たのだ。あ一来てよかった。昨夜の後悔が嘘のように気持が晴れてゆく。太陽が昇りさえすれば全てが解決する。

アンデスはインカ文明、プレ・インカ文明へと逆のぼってゆけるが、プレ・インカ文明は海岸地帯に栄えたので、乾燥した気候のおかげで墳墓から発掘される遺品の保存状態はよく、織物、陶器を通じて当時の文明が如何に秀れたものであったか推測できる。

織物を手がけている者にとり、その素晴しいプレ・インカの布は憧れであった。そのような布がかって織られた所、その末えいが今なお生きる国、ペルーに行つてみたい、その空間を体験してみたいというのが長年の夢であった。その夢がかない、一九八六年と八八年の二回、最初はアメリカから、二回目はブラジルから、共に五月の約一ヶ月を「織人の山歩き」というアメリカ人のツアーに参加しアンデスの山あいをテントで過ごしながら人里離れたを訪れ山越えをした。

標高四千~六千メートルの山が数千キロ続くアンデス一帯の自然は厳しい。高地に適すリャマ、アルパカを飼い、その毛を紡いで糸とし、後帯機という簡単な道具で布を織り、身を覆う。糸は山で採れる植物で染める。そして目の前にいる動物、鳥、さらには神とも崇める太陽を意匠化して織り込む。祈りが、生活が、彼等の思いが感じられる。ものを作る上での動機、表現することの意味、過程等全ての原点がここにはある。

後帯機による織物の特徴は次の通りである。織る時には自分の体に道具を結びつけ経糸を張らせる。経糸を交互にあげるために糸綜絖を用いる。緯糸の打ち込みには刀杼という板状のものを使用する。でき上がった布の四辺は全て耳になっている。数本の棒から成る道具を用いて複雑な表現を行ないイメージ豊かな世界を繰り広げているのにはただただ感嘆する。

周囲の環境に同化し自然の一部となってひっそりと数件の家が寄りそうようにたっている。その家々の軒下で、家の近くの陽の当たる山の斜面で村の女達が地面に腰を落とし、足を投げ出してせっせと織物に励んでいる。柄は幼い時から見よう見真似で覚え体の中に

入っているのだろう。経糸を素早くすくいながら織り進めている。その柄は地域ごとに特徴があり、代々伝わるものを自分達で組み合わせながら織り出している。傍では子供が糸紡ぎの道具を上手に操っている。アンデスの女は働き者である。夜は刈りとった原毛を暗がりの中でほぐし紡ぎ易いようにし、昼間は歩きながら糸を紡ぎ、その糸を機にかけて織る。一枚の布を仕上げるのに数カ月かかるという。

彼等の服装は大人も子供も男は帽子にシャツ、ズボンそしてポンチョを着、足にはタイ ヤのゴムでできたサンダル又は裸足。女は帽子の下には長い黒髪の三ツ編みのお下げ。上 着を着、何枚ものスカートを重ねてはく。足はサンダル又は裸足。そしてマンタをはおる。マンタは風呂敷ともなり、中には羊、野菜、赤ん坊等何でも包み、肩に背負い運ぶ。何世紀も何世紀も同じ姿をしている。

一日中、山を歩き続けても行き交う人も稀で、リャマ、アルパカ、羊が所々で草を喰ん でいるのを見かける程度である。遠くのじゃが芋畑では赤いポンチョを着た村の男が収穫 にいそしんでいる。あたりには高山植物が赤や黄の花をけなげにも咲かせている。遠くに は万年雪を抱く山の頂きが青空を背景にくっきり見える。

「大地」厳しいが優しい大地。全てを育くむ大地。我々が又帰ってゆく大地。足下に大 地をしっかり踏みしめ、大空にむかって両手を伸ばし、胸いっぱいに深呼吸をする。大自 然のエネルギーが全身にみなぎる。自分が自然と共にあることをつくづくと感じる。何と 素晴しいことだろう。何と有難いことだろう。壮大な自然を前に自分が謙虚になってゆく。

八日間にわたる山歩きを終え、オイヤイタンボに戻る。道案内をしてくれたフェリシアーノの子供は命をとりとめたという連絡が入っていた。よかった。本当によかった。夜は村人がアンデスの歌を聞かせてくれる。曲に合わせて宿の少年が足で床を叩きつけるように踊っている。あたかも大地との呼応を求めるかのように。ケーナの音は滅んでいったインカ人の悲しみを伝えるかの如く物哀しいが、少年の大地を打ちつける足音は力強い。アンデスの山に包まれてこれからも彼等は生き続け、インカの物語りを語り続けていくだろう。彼等の祖先がしたように。

澄み渡った夜空には南十字星が美しく輝く。違い昔インカ人も仰ぎ見たであろう。「悠久なる自然」まさにその通り。アンデスは広くて大きい。又訪れたい土地である。