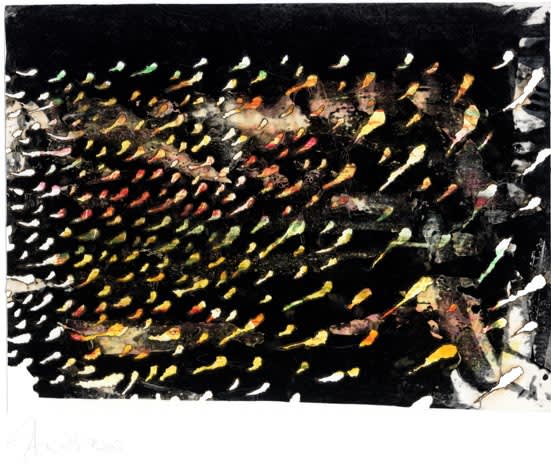

◆ 天野純治《VOICE OF WIND・98・Y・1》

180×125cm/アルシュ紙、アクリリック、鉛/1998年

撮影:野中明

2002年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 26号に掲載した記事を改めて下記します。

『手法』について/天野純治《VOICE OF WIND》 藤井 匡

天野純治《VOICE OF WIND》は、1998年以降に制作された一連の平面作品である。

これらは全て、オールオーヴァーな色面が塊として手前側に突出してくるような存在感を放つものである。そして、画面には一定の間隔で鉛が貼り付けられており、色面よりも更に手前に突出してくるように位置する。その画面は、平らな面であると同時にある厚みをもって立ち上がってくるという両義性を有している。

作品の素材としてカタログの表記にあるは、アルシュ紙、アクリリック、鉛、である。この三つを単体として見ていくならば、強度をもった作品の在り方は覆い隠されてしまう。最終的に提示される部分だけを作品として見るならば、絵画という方法論的な作者の意識を捕らえ損ねることになってしまう。ここでは、素材が単に素材としてあるのではなく、素材同士が絡まるようにして作品を成立させている。

このような絵画の発現は、使用される素材が導くのではなく素材の使用方法が導き出す。作者は一般に流通している素材のイメージに頼って制作するのではなく、自身の経験を頼りに素材がもっている能力を導き出している。

《VOICE OF WIND》の在り方とは、単に作者の志向を反映したものではなく、そうした志向を形成してきた道筋を照射している。そうした道筋を見せるものだからこそ、これらの作品は天野純治という固有名の下に呼ばれることになる。

《VOICE OF WIND》の制作過程とは次のようなものである。最初に、支持体である紙の上に、モデリングペースト(大理石の粉末が入ったパテ状の材料)を水のように薄くのばして画面一律に塗布していく。乾燥と塗布を20回程度繰り返すうち、やがて画面には均一にモデリングペーストが堆積していくことになる。こうして画面の強さが確認された後にアクリリックがペイントされる。

こうした大理石の積層は、ある時点で厚みをもった存在として知覚される。この作業が為される必然性とは、表面に絵の具を乗せる機能にはなく、作品に物質性という発言力を与えることにある。大理石を原料とするモデリングペーストによって、画面は石の硬さ・重さといった実材感を所有する。作者が「エッヂ」と呼ぶこの基体が、天野純治の作品の固有性を開示するのである。

同様に、画面に象嵌された鉛も、作者の志向する物質性の強い絵画に寄与する。こうした物質の画面への挿入は、一般に、描かれた画面に対する異化作用として機能する。しかし、ここでの鉛は描かれた部分に対立するだけの存在ではない。色彩としての絵の具と対立する一方で、物質としての絵の具と同一性を有する。大理石に相応しい実材感をもつ物質としての重金属=鉛という意味を担っているのである。このために、《VOICE OF WIND》では色彩と物質という両義性が前景化されることになる。

モデリングペーストや鉛が強い物質性を発揮するとき、それらを支える紙の物質性は覆い隠されてしまう。モデリングペーストを塗布する作業自体が、紙そのものの物質性だけで作品を成立させるのに不十分と見なされることに由来するのだから。アルシュ紙は、完成した状態だけを抽出するならば重要性をもつものではない。

しかし、紙の存在は確実にその意味を作品に与えるものである。実際、天野純治はアルシュ紙以外の紙や麻布等を素材に選ぶことはない。素材(物質)間の関係が変化すれば作品そのものが変化する――そうした作品は、アルシュ紙を用いた作品とは別物だと見なされている。最終的には直接的な発言力は少ないとしても、アルシュ紙の物質性も他と交換可能な任意の素材ではなく、《VOICE OF WIND》の成立に絶対性を有している。

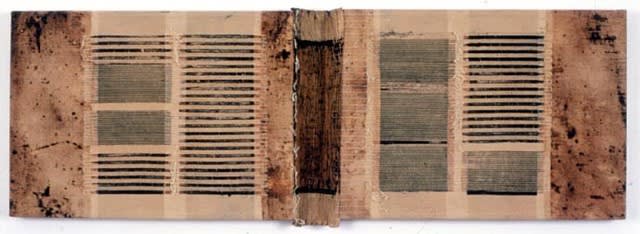

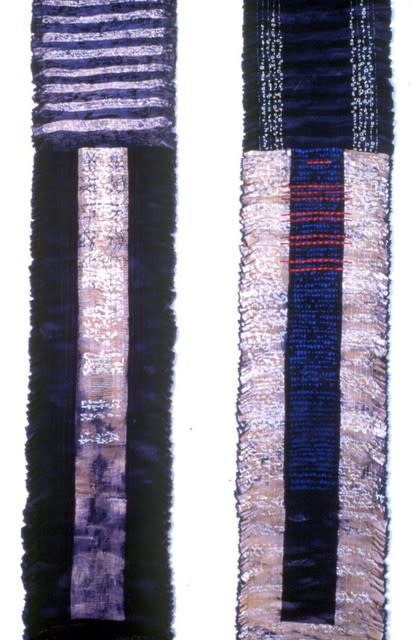

天野純治は、こうしたアクリリックによる絵画だけではなく、シルクスクリーンによる版画も継続的に手掛けている。この二つは、どちらかがどちらかに従属するような在り方ではなく、両者を往還するように制作が行われている。

実際、《VOICE OF WIND》というタイトルは、絵画と版画の両方につけられるものである。そのミニマルに抑制された作風からしても、両者の共通項は画面内のイメージに拠るのではないことがわかる。異なる制作方法をとる絵画と版画の両方が射程に入る場所から、作者が思考していることを意味する。

シルクスクリーンは膜を通してインクを支持体に押しつける技法であり、一度版にインクを乗せた後に転写する他の技法よりもインクの物質的な力を感じさせる。シルクスクリーンによる作品では、インクが紙から盛り上がるような凹凸感が生じることになる。

更に天野純治の場合、より多くのインクを紙に乗せるために、網版ではなく製版していないスクリーンをそのまま使用する方法(ベタ版)を用いている。こうして制作された版画は、刷り重ねられた部分が浮き上がって見える程の厚みを獲得する。

こうした、インクを物質として使用しようとする志向は、モデリングペーストを使用する《VOICE OF WIND》と共通の方向性を見せるものである。作者にとって、下地を塗り重ねる作業とは〈シルクスクリーンの重ね刷りに似た方法〉(註 1)であり、〈紙の上に絵を「描く」というよりは、絵を「つくる」という感覚〉(註 2)なのである。

しかし、シルクスクリーンの技法やその性質から、誰もが《VOICE OF WIND》のような絵画を導き出すわけではない。例えば、モデリングペーストは元来、画面に盛り上がるようなテクスチャーをつくり出すための材料であり、モデリングペースト=大理石の粉と解釈して、水のように薄めて画面全体に一律に塗布するのは特殊な使用方法である。

その一方で、天野純治はこうした絵画の方法に準じるように、岩絵の具=鉱石の粉末を用いたソリッドな物質性を得た版画も制作している。このように、絵画と版画は作者の内部において相互に影響を与えながら展開しているのである。

絵の具を画面内にイメージを描くための媒体としてではなく、実在の物質として使用すること――こうした志向が最初に実現されたのは、作者によれば1980年代半ばに制作された小品である。それは、プラスチック容器の中に絵の具を流し込み、乾燥・固体化させた非-壁面作品であったという。しかし、この小品から《VOICE OF WIND》へは決定的な隔たりがある。

モデリングペーストが塗り重ねられた作品は、完成形態から制作過程へと遡行するように誘う。見る者に地層のように堆積した時間を体験させるのである。つまり、完成というひとつの絶対的な時間が表出されるのではなく、制作前-制作中-制作後の全体が提示されることになる。

最初の小品には、こうした作者の思考を堆積した時間の厚みが存在しない。もちろん、それは《VOICE OF WIND》の起源には違いない。しかし、下地を反復的に塗布することで物質性を獲得する作品が提示するのは、作品の起源ではなく、作者の歩いてきた道筋である。作品はひとつの起源によって説明されるのではなく、長期間に渡る思考の蓄積によって成立する。

絵画は、基本的に二次元上のイメージとして成立する。質量をもった物質の物質性を括弧に入れるという約束事を前提とした表現領域である。天野純治の作品では、こうしたイメージが出現することはない。学生時代に、〈画面の中にイリュージョンが生まれることによって、三次元的な空間が現れてくるのはいやだと思った〉(註 3)ことが出発点となっているからである。

このとき、作者画面内のは「色」や「形」ではなく、通常は括弧に入れられる物質性に拠って立つことになる。《VOICE OF WIND》のミニマルな表現とは、絵画という制度の内部で戯れることからではなく、絵画をその成立条件にまで還元して思考することから可能になる。

このような場所で絵画の生産を可能にするのは、絵画に対する誠実さ以外ではあり得ない。このとき、作品に映し出されているのは理念や思想といった、作品を簡略的に説明するための言葉ではなく、天野純治の全体性を包括するものである。

註 1 作者コメント『天野純治・岡本敦生-痕跡-』図録 米子市美術館 2000年2月

2 「天野純治 物質になった平面」『版画芸術』№104 阿部出版 1999年6月

3 前掲 2

180×125cm/アルシュ紙、アクリリック、鉛/1998年

撮影:野中明

2002年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 26号に掲載した記事を改めて下記します。

『手法』について/天野純治《VOICE OF WIND》 藤井 匡

天野純治《VOICE OF WIND》は、1998年以降に制作された一連の平面作品である。

これらは全て、オールオーヴァーな色面が塊として手前側に突出してくるような存在感を放つものである。そして、画面には一定の間隔で鉛が貼り付けられており、色面よりも更に手前に突出してくるように位置する。その画面は、平らな面であると同時にある厚みをもって立ち上がってくるという両義性を有している。

作品の素材としてカタログの表記にあるは、アルシュ紙、アクリリック、鉛、である。この三つを単体として見ていくならば、強度をもった作品の在り方は覆い隠されてしまう。最終的に提示される部分だけを作品として見るならば、絵画という方法論的な作者の意識を捕らえ損ねることになってしまう。ここでは、素材が単に素材としてあるのではなく、素材同士が絡まるようにして作品を成立させている。

このような絵画の発現は、使用される素材が導くのではなく素材の使用方法が導き出す。作者は一般に流通している素材のイメージに頼って制作するのではなく、自身の経験を頼りに素材がもっている能力を導き出している。

《VOICE OF WIND》の在り方とは、単に作者の志向を反映したものではなく、そうした志向を形成してきた道筋を照射している。そうした道筋を見せるものだからこそ、これらの作品は天野純治という固有名の下に呼ばれることになる。

《VOICE OF WIND》の制作過程とは次のようなものである。最初に、支持体である紙の上に、モデリングペースト(大理石の粉末が入ったパテ状の材料)を水のように薄くのばして画面一律に塗布していく。乾燥と塗布を20回程度繰り返すうち、やがて画面には均一にモデリングペーストが堆積していくことになる。こうして画面の強さが確認された後にアクリリックがペイントされる。

こうした大理石の積層は、ある時点で厚みをもった存在として知覚される。この作業が為される必然性とは、表面に絵の具を乗せる機能にはなく、作品に物質性という発言力を与えることにある。大理石を原料とするモデリングペーストによって、画面は石の硬さ・重さといった実材感を所有する。作者が「エッヂ」と呼ぶこの基体が、天野純治の作品の固有性を開示するのである。

同様に、画面に象嵌された鉛も、作者の志向する物質性の強い絵画に寄与する。こうした物質の画面への挿入は、一般に、描かれた画面に対する異化作用として機能する。しかし、ここでの鉛は描かれた部分に対立するだけの存在ではない。色彩としての絵の具と対立する一方で、物質としての絵の具と同一性を有する。大理石に相応しい実材感をもつ物質としての重金属=鉛という意味を担っているのである。このために、《VOICE OF WIND》では色彩と物質という両義性が前景化されることになる。

モデリングペーストや鉛が強い物質性を発揮するとき、それらを支える紙の物質性は覆い隠されてしまう。モデリングペーストを塗布する作業自体が、紙そのものの物質性だけで作品を成立させるのに不十分と見なされることに由来するのだから。アルシュ紙は、完成した状態だけを抽出するならば重要性をもつものではない。

しかし、紙の存在は確実にその意味を作品に与えるものである。実際、天野純治はアルシュ紙以外の紙や麻布等を素材に選ぶことはない。素材(物質)間の関係が変化すれば作品そのものが変化する――そうした作品は、アルシュ紙を用いた作品とは別物だと見なされている。最終的には直接的な発言力は少ないとしても、アルシュ紙の物質性も他と交換可能な任意の素材ではなく、《VOICE OF WIND》の成立に絶対性を有している。

天野純治は、こうしたアクリリックによる絵画だけではなく、シルクスクリーンによる版画も継続的に手掛けている。この二つは、どちらかがどちらかに従属するような在り方ではなく、両者を往還するように制作が行われている。

実際、《VOICE OF WIND》というタイトルは、絵画と版画の両方につけられるものである。そのミニマルに抑制された作風からしても、両者の共通項は画面内のイメージに拠るのではないことがわかる。異なる制作方法をとる絵画と版画の両方が射程に入る場所から、作者が思考していることを意味する。

シルクスクリーンは膜を通してインクを支持体に押しつける技法であり、一度版にインクを乗せた後に転写する他の技法よりもインクの物質的な力を感じさせる。シルクスクリーンによる作品では、インクが紙から盛り上がるような凹凸感が生じることになる。

更に天野純治の場合、より多くのインクを紙に乗せるために、網版ではなく製版していないスクリーンをそのまま使用する方法(ベタ版)を用いている。こうして制作された版画は、刷り重ねられた部分が浮き上がって見える程の厚みを獲得する。

こうした、インクを物質として使用しようとする志向は、モデリングペーストを使用する《VOICE OF WIND》と共通の方向性を見せるものである。作者にとって、下地を塗り重ねる作業とは〈シルクスクリーンの重ね刷りに似た方法〉(註 1)であり、〈紙の上に絵を「描く」というよりは、絵を「つくる」という感覚〉(註 2)なのである。

しかし、シルクスクリーンの技法やその性質から、誰もが《VOICE OF WIND》のような絵画を導き出すわけではない。例えば、モデリングペーストは元来、画面に盛り上がるようなテクスチャーをつくり出すための材料であり、モデリングペースト=大理石の粉と解釈して、水のように薄めて画面全体に一律に塗布するのは特殊な使用方法である。

その一方で、天野純治はこうした絵画の方法に準じるように、岩絵の具=鉱石の粉末を用いたソリッドな物質性を得た版画も制作している。このように、絵画と版画は作者の内部において相互に影響を与えながら展開しているのである。

絵の具を画面内にイメージを描くための媒体としてではなく、実在の物質として使用すること――こうした志向が最初に実現されたのは、作者によれば1980年代半ばに制作された小品である。それは、プラスチック容器の中に絵の具を流し込み、乾燥・固体化させた非-壁面作品であったという。しかし、この小品から《VOICE OF WIND》へは決定的な隔たりがある。

モデリングペーストが塗り重ねられた作品は、完成形態から制作過程へと遡行するように誘う。見る者に地層のように堆積した時間を体験させるのである。つまり、完成というひとつの絶対的な時間が表出されるのではなく、制作前-制作中-制作後の全体が提示されることになる。

最初の小品には、こうした作者の思考を堆積した時間の厚みが存在しない。もちろん、それは《VOICE OF WIND》の起源には違いない。しかし、下地を反復的に塗布することで物質性を獲得する作品が提示するのは、作品の起源ではなく、作者の歩いてきた道筋である。作品はひとつの起源によって説明されるのではなく、長期間に渡る思考の蓄積によって成立する。

絵画は、基本的に二次元上のイメージとして成立する。質量をもった物質の物質性を括弧に入れるという約束事を前提とした表現領域である。天野純治の作品では、こうしたイメージが出現することはない。学生時代に、〈画面の中にイリュージョンが生まれることによって、三次元的な空間が現れてくるのはいやだと思った〉(註 3)ことが出発点となっているからである。

このとき、作者画面内のは「色」や「形」ではなく、通常は括弧に入れられる物質性に拠って立つことになる。《VOICE OF WIND》のミニマルな表現とは、絵画という制度の内部で戯れることからではなく、絵画をその成立条件にまで還元して思考することから可能になる。

このような場所で絵画の生産を可能にするのは、絵画に対する誠実さ以外ではあり得ない。このとき、作品に映し出されているのは理念や思想といった、作品を簡略的に説明するための言葉ではなく、天野純治の全体性を包括するものである。

註 1 作者コメント『天野純治・岡本敦生-痕跡-』図録 米子市美術館 2000年2月

2 「天野純治 物質になった平面」『版画芸術』№104 阿部出版 1999年6月

3 前掲 2