◆榛葉莟子 「楕円の果実」 2004年

◆榛葉莟子「沈黙の鳥」 1985年

◆榛葉莟子「老木の花嫁」 1981年 伊奈ギャラリー個展出品作品

◆榛葉莟子「呼応」 1985年

◆榛葉莟子「休息の森」 1987年

「糸のかたち布のかたち」出品作品 東京都美術館

◆榛葉莟子「鳥のように立つ」 1987年

「現代織の表現」出品作品

◆榛葉莟子「うねうねと延びていく」 1989年

サントリー美術館大賞展

「挑むかたち」出品作品

◆榛葉莟子「月夜の庭から」作品写真によるコラージュ 1995年

千疋屋ギャラリー個展

◆榛葉莟子「転写・記憶のリズム」 1999年

千疋屋ギャラリー個展

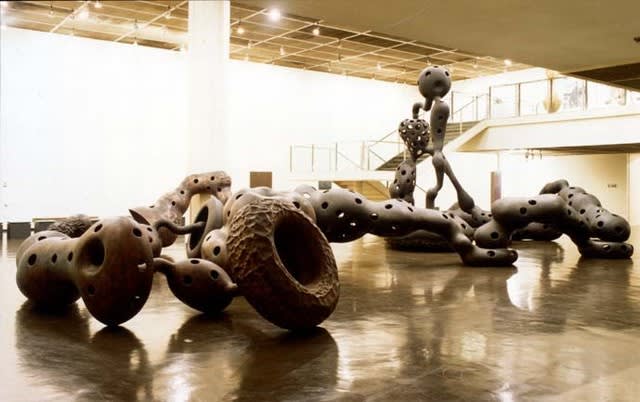

◆榛葉莟子「物語りのおくへ」 2002年

アートスペースMAYU 個展

2004年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 33号に掲載した記事を改めて下記します。

「終わらない始まり」 榛葉莟子

歩いていると時々耳もとでひゅうひゅうと細く幽な口笛のような音色が聞こえてくるのです。幽な音色はどこか遠くからのようでもあるし、近くのようでもあるし、あっと思うまに消えしばらくするとひゅうひゅうと聞こえてくる。消えたり聞こえてきたり何だろうとふと耳に手をやり驚きました。その可愛らしい音色は耳たぶにぶら下がっている小さなイヤリングの輪の中を、吹き抜けて行く風の音だったのです。小さな輪の中を揺れながら通り抜ける空気の気持ち。風の口笛を教わった小さな輪っか。一日二日留守しただけでもこの季節青葉若葉に満ち満ちた風景への変貌に驚きます。普段は悠々伸び伸び堂々ゆったりの印象ですけれども、芽吹きの季節は早回しの成長過程のフイルムのように、ほんとうは大忙しなのかもしれません。でもふつう毎日じっと緑の成長に眼を凝らしている訳ではないし、ふと眼をあげて驚いているにすぎないのでしょう。シンプルな巡りのある日と言ってしまえば、なるほどで終わりますけれども、いつだって終わるわけにはいかない何かが人の心を動かします。

好きなようにとのありがたい注文をうけ、不安と意欲の縒り糸状態から始まった連載コラム欄。今回はいつもより長いものをとの注文に、はいと引き受けたものの、内心の命ずるままを通じてそうしたいようにそうしているにすぎない自分ですから、いつものように意識の流れに沿って始まるだけです。けれどもいつもと少しちがうのは、常日頃モノツクリを目指す若者と接する機会の多い中で感じられる三宅氏の憂いや、外づらばかりの比重にとらわれた自由の錯覚故の軽薄に赤いブザーをの胸中が読みとれて、私の頭の一隅で点滅しているのです。

思案しつつ言葉を探し宙に眼をやる。ぴちゃんぱちゃん雨垂れの音。雨降りである。雨垂れの音のリズム。そういえば昨日は夏野菜の種を畑に蒔いたのでした。丁度、良い具合に今日は雨、天からの水やりにほっとしたりします。胡麻粒ほどの一粒一粒の種が夏にはみずみずしくピーマンはピーマンに、トマトはトマトに育って食卓をにぎやかにしてくれます。胡麻粒ほどの種の中に意志といっては変ですが、そうあるべきようになっていくものの指示があるのだと想えば、当たり前といえば当たり前ですけれど不思議といえば不思議です。話が飛び過ぎるかもしれませんが、自分の現在をみていくとどうしてもそこに必然の大きな力の作用に、まるで動かされているかのような想いが浮かびます。さまざまな経験も思考も自分の身に起こるあれやこれやは、ひと連なりの動きであり、その動きそのものの中に生きる自分を見いだしていくように思えます。偶然が必然に転回する気づきはいつでも後からやってくるようです。生まれてきたことは偶然であるとの境地を聞いたことがありますが、その境地の背後に感じられるのは偶然という必然と言いますか、両方が溶け合ったそうあるべき事実と思ったりします。私は二十代の頃からアート畑に入りましたが、そうしたいようにそうしている心の動きの流れに乗ってきたに過ぎません。その動きは複雑に絡み合い曲がりくねった流れの方へ方へと動いて、さまざまなケシキを見せてもらえているような気がしています。

たとえば立ち話でも本の中でも何でもいいのですが、ふと漏らした相手のひとことが言葉が、心に点火され思わぬ道筋への思考に向かわせることがよくあります。逆思考が適切な表現であるかどうかは解かりませんが、そうしたいようにそうしてきた当たり前の道中、何気ないひとことが私の心に点火して、当たり前の発生現場探索は始まりました。それは三十数年前の何気ないひとことがきっかけとなります。「あなたは自己に忠実なのがいい」と言葉をもらった時、誉め言葉と気づく前にえっと驚きが未熟な頭をかけ巡りました。そうしたいようにそうしている当たり前は、だれもがそうである当たり前と思っていたのです。自己に忠実である他に何に忠実であるというのだろうか。直観だけでは済まされない背後が気にかかりはじめました。逆に私の中で問いが芽生え、当たり前の発生現場、源を見とどけたい意識が生まれました。自己に忠実。ならば自己ってなに?

今、その経験の道中を再び訪ねなくてはならないのは、あげくの果てのでんぐり返しの気づきがあるからですが、これは意外とつらいものがあります。比喩をふんだんに使ってなどと思案していると、ふと、助け船が見えてきました。そこには、かつてある公開講座でのシャベリの下敷きメモがありました。括ってみると、自分の感覚と外部との結びの経験がこうだああだと、経験する道中、出会うものに結ばれていく眼にこだわり、信じてついていく自分がつづられその道中の背後には、当たり前の発生現場の問いの意識がつきまとい、常にそことの結びが感じられ、更に道案内のように記憶のなかの感覚がつきまとっているのが見え隠れしています。常に出発は感覚から始まっています。若い人の心に点火する言葉の力が生まれてくれればと、かつての公開講座私のものづくりのメモの下敷きを通して、書き進めてみます。

なぜか新品が嫌いな子供でした。運動靴でもシャツでもお古のようにどこか潜り抜けてきたような気配をものに感じとれば好きと思えました。一人で絵を描いていたりガラス窓に流れる水滴の行方をあきもせず眺めていたり、ひとり遊びに何の不満もありませんでした。いわゆる美術教育というものを経験していませんが、自分の気持ちに沿って動いて来ましたら18,9歳の頃、デザインスタジオの見習いの仕事についていました。そこでイラストレーションの仕事を覚え、27歳の頃フリーになりました。何年か経つ内スムースな仕事の流れの安定にふと違和感を感じはじめ、テキストに沿って絵を描く事が苦しくなっていました。自分への不満の眼はある日、露店商の店先にぶら下がっている青色の小さな袋に引き寄せられました。それはいかにも素朴がにじみ出ている織物でした。その風合いに触覚が反応したのかやってみたいとなにか嗅ぎつけたかのように予感が走りました。

結婚し家族が出来仕事を続けながら、休みがちではありましたが二年間程お茶の水文化学院アート&クラフトに通い始めたのは三十年程前になります。染織を経験し更に造形作家堀内紀子クラスで勉強し始め、そこでの新鮮な経験は言葉の力の発見でした。問いのたてかたひとつで新しい意識が自分のなかに生まれる事を実感しました。それはたとえばナゼツクルノカの内的問いでした。ずっとアート畑に身をおきながら、自分の仕事に密着した内的問いの言葉が見えていませんでした。不満の眼の発生は心の奥からの信号であり気づく前に、すでに自分をあるべき場所につれてきていたのでした。ナゼツクルノカの問いは深く、その頃の私に想像できたのは生きる事と密接につながっているという漠然とした想いが浮上しただけでした。すると今度は自分の内からイキルワタシトハナニカと問いが追いかけてくるのでした。私のなかに宿りはじめた新しい経験と意識は、じわじわと滲みていきグラデーションから色濃く染まりはじめていく予感は、自らの造形へ、との走り書きのメモがいつしか私の内部に鋲留めされていきました。

自分は現実にココに生きているわけです。自分の生を想像し考えていく上で幼い頃の記憶を呼び寄せる必要が出てくるわけですが、私の場合、ずうっと巻き戻していきますとフィルムの途切れる寸前に見た不思議が今も脳裏にはっきりとあります。暗闇のなかに見た眼です。妙な話になりそうですが赤ん坊の私をじっと見ている眼を見ている私の映像です。記憶のフィルムの巻き戻しはそこでぱちんと切れました。けれども切れた向こうを想像することはできます。二つの姓の結合です。それなくしていまここに、こうして存在しているチャンスは訪れなかった訳です。では父は母はと想像していけば、どこまでも果てしなく拡がる網目状の映像が見えてきます。つまり私の発生の源にまでも関心の眼が生まれます。そこにまた新たな意識が加わる訳です。

はじめにイメージありきと言いますが私も同じように感じます。その奥には感覚がひかえているからこそのイメージありきと想像します。五感覚といいますが、私はもやもやとした触覚のなかに視覚聴覚味覚嗅覚は含まれていると思います。心触りや手触り、肌触りとさまざまな触りの感覚は、本来元々のその人の本質のようなところと深く関係しているのではないかと思うのです。感覚は幼児体験の記憶と言われやすいですが、それで話が終わったら想像は退屈なものになってしまいます。はっとして何かに触れた時にふと感じるあのなつかしさは、幼児体験を超えた果てなく深いところからやってくるのにちがいないと感じられてくるのです。たとえば自分に密着して魅かれる触覚的質感のイメージを見ていきますと、硬直し、固定化し、閉じられ遮断されたイメージとは逆の、動き変化し、溶け合うような流動的なイメージがあります。更に丁寧にみていきますとねじれ、うねり、重なり、動き、流れ、ゆらぎうごめいている起伏の表情がみえてきました。それは自分の内の気がかりとして浮かんだり沈んだりしていました。

私はいま八ヶ岳の麓に暮しておりますが、田舎が好きだとか憧れてなどの理由ではありません。夫が目指しはじめた木の仕事と私の内にむくむくと沸き起こってきた自分の世界へのなにか熱い予感とが合わさって、それはある日、偶然見た満開の桜に引き寄せられるように車を止めた時からすでに始まっていたのです。5月の連休の頃でした。村は春らんまん。いっせいに芽吹いた植物群に村中は柔らかな色彩と香りで充満していました。折り重なるように数十本の満開の薄桃色に眼を奪われながら門をくぐっていました。そこにしんと家があったのです。色あせた外壁に桜の色が染み込んだその家は、眠たげな夢うつつの様子でした。桜の下にブランコやキリンの滑り台が退屈そうにありました。幼稚園ということはわかっても、ながい年月人の出入りがない廃屋状態の家の中をのぞくと、薄明るい部屋中に割れた窓ガラスが散乱して、星屑のごとく一面きらきら光っていました。と、羽音がして見ると大きな虫が部屋の中を飛んでいます。それはカマキリだったのです。飛ぶカマキリを初めて見ました。ああ、ここは子供たちが去った後、小さな生き物たちの遊び場になっているんだろうなと想像されました。おいでよ、こんどはあなた達があそぶ番と家に言われたような気さえして私達はすぐ借りる交渉に動き出したのでした。

目には見えない大きな手に引かれてこの場所につれてこられた必然を感じたのは、これから経験するさまざまな不思議や神秘を通して発見する新しい自分でした。発見は時に本の中にあり、時に思索の中にあり、時に苦悩の中にあり、時に造る手の中にあり、野の草にあり、星にあり、闇夜にあり・・・見聞きし触れる生活全ての背後に潜んでいる神秘と感じられる感動を次々と経験するのでした。

それはたとえばひとり誘われるように森の中に出かけたときでした。立ち並ぶ樹々や下草からのぞく小さな花や絡まる蔦を眺めたりしている時、呼びとめられたように一本の老木の前ではっとして足が止まりました。その老木のからだは曲がりひねり、ひだとしわに被われていました。その根は力強く大地に踊り、もりあがりくねり、あるがままの醜い姿に圧倒されました。それから私の内に沸いてきた感動は、その姿、形の中に秘められたイノチを感じたと同時に浮上した、美しいとはこれだということでした。あるがままに生きる美しさを老木を通して教わり、そして美と醜は対立するものではなく溶け合ったひとつの存在力ではないのかと思われたのでした。それにしても不思議なのは、この老木に似た樹に会うのは初めてではなくそのたびに驚きの歓声をあげていたはずですが、その時の心のありようが見たものは、姿形の驚きにとどまっていたのかも知れません。その人のその時と言うのでしょうかおもしろいものだとつくずく感じます。

その経験を機にとは言い切れませんが、経験が経験を呼ぶように道を歩いていても、どこにいても強引な程に私を引き寄せ振り向かせるものは次々と現れてきます。感覚が目覚めたように、不思議なのは顕微鏡で拡大した綿毛のごとく、クローズアップで眼に飛び込んでくる、見えてくる感覚なのです。それらは、朽ち欠けたものや溶けかけたもの、錆びて崩れかけたものなど木石鉄ブリキガラス植物実などの、風化したり廃物寸前の物や機能を失ったものなどばかりです。それらのものに感じられる沁み込んだ歴史や、これから何かに成っていく予感を感じさせるものたちに見る表面の面白さだけではありません。私を引き寄せるものの中に眼差しを感じはじめ、石を見れば石もこちらを見ているという具合に、それは生きもののように親しみが生まれてくるのでした。あっと眼を止めたものに感覚が反応する内と外と引き合う引力の関係は、引き合う二つのいのちが結ばれてひとつに成り、そこに新しいいのちが誕生し始める源と共通の予感があります。見えるものでも見えないものでも、ふっと自分と結ばれ関係するそこには、いのちとつながるもの、魂のつながりともいえるようなものが生まれている気がします。そこになにか神性な気配を感じてなりません。というような遍歴をシャベッタことになります。

あらゆるものと結ばせている出発は感覚です。経験や思考に連れ出すのもその人自身の生まれつきの感覚が出発です。と想わずにはいられません。ふと自分の周辺を見渡してみると、身につけるものに限らず自分で選んだいわゆるコノミのものばかりに気づくと思います。自分とそっくりな好きなものばかりかと思います。自分の記憶の貯蔵庫を透視するように、記憶物を次々と思い起して言葉に書きつけてみると、そこから立ち上がり触れてくる色や香りや音や味など、誰のものでもない自分の感覚の連なりが感じられてくると同時に、今の自分とつながって見えてくると思います。あまりにも密着している己の感覚がないがしろにされているのは惜しいことです。その試みは、ぽとんと奥底に雫が納まったように自分に納得します。自分の感覚をていねいに観察し、徹底的にこだわってみることで、新しい意識を生み、ものの見方が開けます。目覚めていく感覚、そのことに気ずけば、日々の生活の其処此処にあっと感応し、眼を止め結ばれたものの奥によく似た自分を発見し、なぜとか、どうしてとか、その人の内部に何事か主体的な動きへの経験がはじまるのではないでしょうか。感覚を出発とし、丸ごと全体の自分の経験に、忠実な自分の内部から沸き起こってくる意志の力、どうしてもという必然。持前の技術や知識やセンスが力を貸してくれはじめ、さまざまな創作へと展開されていくのは、そのあたりがミソなのではないでしょうか。

なにもかもオミトウシの内なる意志の力の計らいはあるべきようにあるべき場所に自分をつれていきます。偶然は常に必然と手を組んでいて、ミツケタ?などといって微笑む。問いの意識をポケットに忍ばせていなければ、偶然は偶然で終わる。予感から発見へと内心の命ずる歩行は、いつだってそれで終わるわけにはいかない何かがむくむくと登場してくる果てしのなさ。

心の内に潜入し、その奥深い世界を掘りすすむそれはどろどろとした七転八倒の苦悩と至福の裏表の転回転回の道中でありますが、その時その時の内心からのシグナルは外部に見る世界と一体であり、手を動かすことと思索が、思索することと手を動かすことが、そのどちらもが絡み合う経験を通して次第に立ち上がってくる物体。八ヶ岳に移住して最初にかたちになった「老木の花嫁」があります。作品の名前は自分の内から生まれた詩的な題名が好きです。

1981年人を介して建築家の岩淵活輝氏に見ていただく機会があり、京橋の伊那ギャラリー(現・INAX)でオブジェと絵で構成した初めての個展の機会を得ました。初めての不安を口にする私にある人が、誰だって初めてはあるんだよと声をかけてくれました。期間はながくひと月近かったと思いますが、東京に泊まり込み毎日ギャラリーに通いました。作品は己のさらけだし。さらけだされた私を前に私はどのような顔でいられたのだろうか。最終日の夜、アスファルトの道でそのまま眠りたいと思った疲労の限界だけは覚えている緊張の日々でした。帰宅して会った久しぶりの息子の背が伸びているように見えました。芸術新潮と流行通信の取材があり「老木の花嫁」と「うねり」が掲載されました。この個展を機に、グループ展を含め毎年個展の機会を得ました。

1987年東京都美術館での「布のかたち糸のかたち」展の出品依頼がありました。まだ作品の数も少なくあの広い空間に戸惑いましたが、10年間の作品は新作と見ていますとの学芸員の言葉に、「休息の森」を加え6点の作品で空間を構成しました。その経験で気がついたことは、ものの周辺はものとつながり空間を生んでいく。ものと溶け合い空間は立ち上がり呼吸しばじめるのかと漠然と感じ、そして作品の大小ではないなとの意識が遠くで芽生えました。

1989年「サントリー美術館大賞展」に出品依頼がありました。このときすでに堀内紀子先生は、距離じゃないとひとこと残して、日本を離れカナダに移られていました。背後で細やかな配慮の応援と経験をいただいた、敬愛する師の眼を今も常に厳しく感じています。この展覧会でさまざまなジャンルで活躍する多くの造形作家を知り、薄々感じていたジャンルという囲いに疑問を持ちました。この前後から私の内で変化の予感を感じていました。それは軽やかさを身体が先に知らせていました。ちらちらと隙間から明るい光が差し込んでくる気配が見えていました。当然出品作品には私には見える次が混入していました。

それからの数年、模索しながらも、追いかけられるように前を引き摺ったままの自分を展覧会でさらけだしていました。その時期、自分への不満の眼は重症の退屈の経験となりました。

1995年「月夜の庭から」と題した京橋の千疋屋ギャラリーでの個展に向けての制作を続けながら、「老木の花嫁」の時代を通過したと感じました。内側で透明な水滴がぽとり落ちる音を感じた時、暗く重いそれでいて秘密の花園のような洞窟の重い扉が、開いたような明るさに満ちた広々した空間を内部に感じていました。ここから再び出発できると思えました。それは糸を手にした時の必然と変わらない。糸は奥に向かったにすぎません。奥底で紡ぎ出す透明な糸は、私の内で結び目をつくりながら今も延び拡がっています。それは内と外を仕切るものではない、内も外も溶け合った透明なうすいうすいもの。

ものをつくるとは呼吸することと同じと感じます。ものは生命そのものであり、生命は源の宇宙につながる。あたり前を通過した当たり前に気づく度に、先に進んでいるとは逆の、逆に向かっていると感じみえてくる不思議。先は後ろ?先端には源が点滅しているのです。結局は空間をつくるということではないだろうか。かって大きな空間に作品が立った時に、空間が呼吸しはじめると漠然と感じたそれとつながります。空間とは宇宙であり、宇宙とヘソノオで結ばれた私という内なる宇宙の声に耳を傾け、それを通してそうしたいようにそうする、当たり前を通過した自己に忠実であることの当たり前に納得したのです。

1995年以降の個展には、銅版画やコラージュなどが加わりました。いつ頃からか私の内に幾何学的なかたちが見えてくるのが不思議でした。幾何学的なというのは心に浮かぶままをデッサンしていくと、かたちが現れてくるのですが、単純化といったほうが合っているかも知れません。と同時に色彩を感じます。それはナマナマしい色彩ではなく遠い色彩……。汲めども尽きぬ泉がこんこんと湧き出ていてね、と昔年寄りが言っていたように終わりはないらしい。

童話や絵本のことに触れてみたいと思います。たくさんはありませんが幾冊か絵本化された出版物があります。(挿絵の本は別として)絶版になったものもあります。地味ですけれども静かな小さなおはなしです。心が瞬間見た経験を通して言葉が生まれ、いつしか想像につながって小さなおはなしのようになっていくに過ぎないのですが。私にとって童話や絵本は創作方法のひとつの連なりであって、こんなふうに表現したいという想いが通じた時に実現するということです。ある詩人が「詩人だから想像するのではなくて、想像するから詩人なのだ」と言っていましたが、想像なくして考えることはできないし、想像はあらゆるものと話しができるのですから、ジョンレノンがソウゾウシテゴランヨと歌っているように誰の心にも響く言葉です。童話や絵本はこどもだけのものではないことはサンテグジュペリの星の王子様や宮沢賢治の童話の深さが教えてくれていて、あらゆるものと結びあわせ、あらゆるものと話しをしようと歌う声が聞こえてきます。

はげしく雨が降ってきました。さっき郵便受けを覗きにいったとき、葉っぱに白い蝶がいました。びっしょり濡れた羽根が葉っぱにはりつき蝶はぴくりとも動かない。死んでるの?と言いながら触れてみるとぴくっと動きましたので、軒下の葉っぱに移しました。どうしているのだろうかあの蝶……。

(注)Art & Craft vol.20 造形作家 マツカーダム堀内紀子特集参照

-お知らせ-

-向こうから- 榛葉莟子個展

2004年6月25日(金)~7月6日(火) 日曜休廊

ART SPACE 繭

〒104-0031東京都中央区京橋3-7-10

TEL:03-3561-8225

-お知らせ-

-向こうから- 榛葉莟子個展

2004年6月25日(金)~7月6日(火) 日曜休廊

ART SPACE 繭

〒104-0031東京都中央区京橋3-7-10

TEL:03-3561-8225