1989年9月20日発行のTEXTILE FORUM 11号に掲載した記事を改めて下記します。

東京テキスタイル研究所

第8回テキスタイル作品展

第七回テキスタイル作品展において奨励作家に選ばれた五名の意欲的な作品展に引続き、第八回テキスタイル作品展が当研究所ギャラリーに於いてクラス別に開催されました。

担当講師の寸評をもって展覧会報告とします。尚、今年度の奨励作家は担当講師の推薦により決定させていただきましたので、お知らせ致します。

◆第八回一テキスタイル作品展奨励作家

※バスケタリー・クラス………石垣勢津子

※織物応用Aクラス………高垣和子

※織物応用Bクラス………寺崎真紀子

※ニッティングアート・クラス…羽鳥創子

※フェルティング・クラス………土志田由紀

『バスケタリー・クラス展』 ☆4月3日(月)~9日(日)

「素材は変わる」

バスケタリーの授業は毎年紙バンドとの苦闘で始まるので、その発展を~年末展にした。クラフト紙のこよりを接着したこの梱包材が、各自の思考と作業でどれ程変貌するものかがよく表われていた。小さな実験の切れ端が、「ほら見て、見て」と可能性をのぞかせている様で楽しかった。

一般に作品を作る時に誰でも素材の性質を生かそうと腐心する。でも、少し乱暴な言い方だが、逆に素材が死ぬなどということはあるのかしら。通念に惑わされて、いわば一般に認められた良さだけを素材の性質だと思い込んでいるのかもしれない。かたちや、機能について進歩的な考えをしようとしているのだから、素材についてももっと挑戦的であっていいはずだ。珍らしい素材を導入するというのではなく、種類にかかわらず、新しい面を発見したいものだ。紙バンドが変わったと先に書いたが、実は変わるのは、作り手の方で、多種多彩なかたちは、各自の考えの個別性が、素材を経由して現われ始めた第一歩なのではないか。10月10日から、このアプローチを更に発展させた展覧会を松屋のクラフトギャラリーで開くことになっている。

関島寿子

『織物応用A・クラス展』 ☆4月10日(月)~16(日)

63年度の私のクラスは数年の経験を持つ人ばかりであったせいか、真直ぐに自己の世界を見つめ、取り組もうとする制作の姿勢が顕著に感じられました。そして、そのことが個々の作品に明確に表われていたことが大変素晴しかったと思っております。いよいよ今後の作品が楽しみです。

大橋範子

『織物応用B・クラス展』 ☆4月17日(月)~23日(日)

「かすり」を中心にして

各自ができる範囲で[かすり]を使ったサンプルをつくり、それぞれのデーターと共に交換し、資料づくりを授業の目的の一つとしていろいろな「かすり」を知り、体験した一年間であり、その成果を作品にあらわして、展覧会に出品しています。

製作のなかには、手工芸的なあたたかさのある作品。サンプルを展開し、作品にまとめたもの。なかには、自分で研究テーマを持ち、折に触れ実物の布を見、ある時は解明し、関連性や成り立ち等も研究し、実際に手を動かし一歩一歩作業を体験しながら、自分の感性からでてくる題材をあたため、絵巻物のように作品に表現していく気配を感じる作品。又、実際に自分が身にまとうもの、これはそれぞれ自分で使うというはっきりした目的やイメージかあるためか、各自の個性がはっきりあらわれている各作品。

一年間、「かすり」をとおして織の製作にかかわり、短い製作時間の中でそれぞれ作品にまとめる工程を体験し、どんなものにも、誠実な仕事ぶりが成果にあらわれる、ということを身をもって感じた人も多かったと思われます。これからも、これまでより少しばかり、敏感に、精密に感じとり、しなやかに自分の感性を生かしながら、製作にはげんでいくことを望んでいます。

中山恵美子

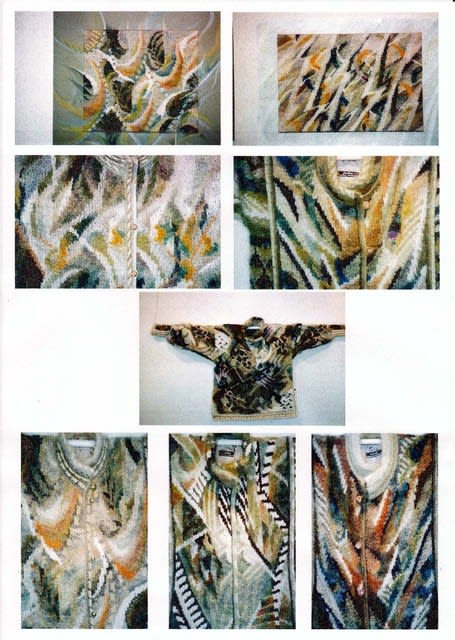

『ニッティングアート・クラス展』 ☆4月24日(月)~30日(日)

寸評 ひとつ ひとつの作品は

カタイワクから解き放たれた それぞれの熱っぽさと技術に ふりまわされず、誰のものでもない自分白身に こだわりはじめた その人自身の一部が感じられました。

表現することへの入□は、ひとつではないという柔軟さを、自分の内に発見したのではないでしょうか。

当り前のそれが

はじめの一歩の様な気がしてなりません。

榛葉莟子

『T・F・C会員展』 ☆5月1日(月)~7日(日)

今回よりテキスタイル作品展の形式を変更したためでしょうか一般会員の出品が少なく大変淋しく思いましたが、新作を混じえた講師の力作が揃い、ゴールデンウィークにもかかわらず多くの皆様にご覧いただきました。次回は皆様の出品をお待ちいたしております。

◆出品者(順不同)

※関島寿子 ※榛葉莟子 ※田中美沙子 ※桜井玲子 ※安達裕子 ※高橋新子 ※米倉伸子 ※依田悦子

『草木染、手紡ぎ・クラス展』 ☆5月8日(月)~14日(日)

天然染料で染めるということは、もうそれだけで、ひと仕事という場合が多く、さてこれを作品にまで仕上げるとなると、思わず ため息が出てしまいます。

この講座では とにかく美しい澄んだ色を染め出す、ということに重点を置いていますので、作品にまで発展させるのは個人のホームワークに期待しているのが現状です。

今年のクラス展覧会はその意味もあって 染め糸を展示して見て頂きました。色相と糸量の多さは、そのまま クラスの皆さんの努力の跡として、感慨無量のものがありました。かなりのハードスケジュールを消化された皆さんに拍手を送りたいと思います。次回には染め糸に加えて、卒業生も含めての作品を展示できたらと期待しています。

高橋新子

手紡ぎクラスは、糸という、織なり編なりの素材をつくるクラスで、糸というのは完成品ではないわけですが、糸は糸自体としても非常に美しく表情を持ったものなので、糸だけでも作品になると考えて参加しました。それぞれに個性のある糸を作って、それを作品としてまとめてくれたと思います。

安達裕子

『織物基礎・クラス展』 ☆5月15日(月)~21日(日)

基礎科は週二日、織を始めてやっと一年というところで、とてもカリキュラム以外の作品など織る時間もないのですが、あえて参加しました。

カリキュラム内の作品を出した人もあり、作品展のためにがんばった人もありましたが、一年の区切りという意味で参加の意義があったと思っています。願わくばこれがエンドマークでなく、次なる飛躍の踏み石となりますように。

安達裕子

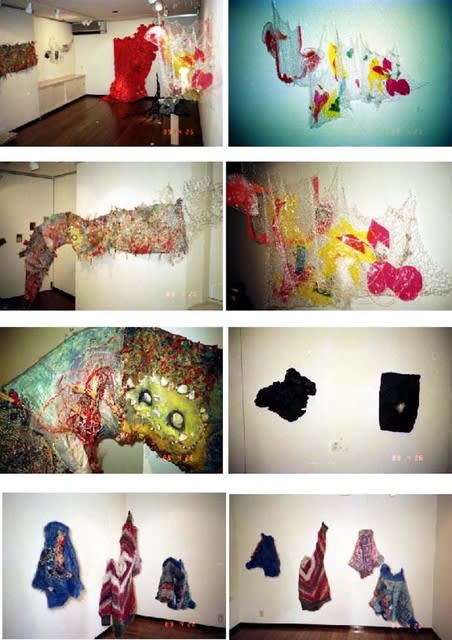

『フェルティング・クラス展』 ☆5月22日(月)~28日(日)

寸評 今回のグループ展は昨年度生4人とOB生2人計6人によるものです。授業の課題の中で各自の興味あるテーマを掘り下げた作品です。壁面では、多色のタイル状のユニットを織組織と組合わせ色のコンツェルトを表現した大作、多重の色面をカットし、ひだの効果をレリーフ状にうねりを出し、何か生物体の様な雰囲気を表現したもの、テープ状にカットしたフェルトを組み、球や立方体に展開した作品、歪む穴をテーマにしたタペストリーでは奥行のある空間を不思議に認識させたもの、薄くすいた紙を思わせる作品などです。中でも早くから自分のテーマをしぼり、深く掘下げ、取り組んでいた土志田さんの作品からは若さの持つ迫力とフェルト造形の可能性が立体や壁面レリーフとして表現出来ていると思います。作品の完成度という点では、今一歩と思える所もありますが、今後、各自が自分のテーマとじっくり、取り組みながら、どんどん変化して行く事を期待したいと思います。

田中美沙子