パンジーとか、ビオラとか、「よく咲くスミレ」なんて売ってますけど、これらはどう違うのでしょう。

まず、パンジーです

パンジーは英語で pansy。学名は Viola × wittrockiana。

「スミレもしくはサンシキスミレ(Viola tricolor)から分化したものと考えられ、サンシキスミレの亜種 Viola tricolor hortensis とされることがある。しかし、園芸上用いられる変種は交雑と交配が進んだものであり、学名を Viola × wittrockiana としてあらわしている。」(wiki「パンジー」)

学名の x は 交配種を表しています。

つぎは、ビオラ です

ビオラ(Viola)とはスミレ科スミレ属のラテン語名である。園芸上はパンジーの小輪多花性種をヴィオラ(ビオラ)と呼んでいる。(wiki 「ビオラ (植物)」)

パンジーもビオラも スミレ科スミレ属(Viola)の花なのですが・・・

園芸業界では、5~10㎝くらいの大きな花を咲かせる品種をパンジー、2~4㎝くらいの小さな花を咲かせる品種をビオラと呼ぶことが多いようです。が、厳密な違いはありません。

パンジーとビオラの中間的な大きさの花を咲かせる品種を「パノラ」と呼ぶこともあるそうです。

最後に、「よく咲くスミレ」です (^_-)-☆

サカタのタネHPによると、「よく咲くスミレ」は、「普通のパンジーよりも小さい 4㎝前後の中輪の花をたくさん咲かせるパンジー」という位置付けのようです。

園芸業界の呼び方をまとめると・・・

5~10㎝くらい → パンジー

4㎝前後 → よく咲くスミレ? また パノラ

2~4㎝くらい → ビオラ

ということでしょうか。

もともとは スミレ(Viola mandshurica)といったら、パンジーやビオラの原種ともいえる、道ばたで春に花を咲かせる野草のことでした。 「葉は天ぷらにしたり、茹でておひたしや和え物になり、花の部分は酢の物や吸い物の椀ダネにする。ただし他のスミレ科植物、例えばパンジーやニオイスミレなど有毒なものがあるため注意が必要である。」(wiki 「スミレ」)

では、クイズです。これはなんでしょう?

大きさが分からないので、答えようがないですね

答えは パンジーでした。

最後にもうひとつ、これは何でしょう?

ヒント: 上と同じ大きさで、黄色です。

答えは やはり パンジーでした (^^♪

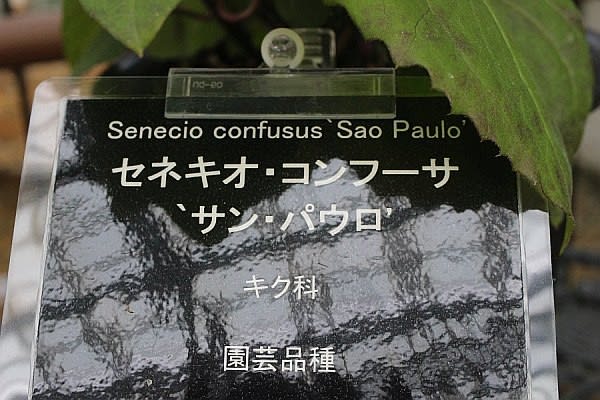

なお、学名の 最後の cv. は cultivar の略号で、園芸品種であることを表しています。

まず、パンジーです

パンジーは英語で pansy。学名は Viola × wittrockiana。

「スミレもしくはサンシキスミレ(Viola tricolor)から分化したものと考えられ、サンシキスミレの亜種 Viola tricolor hortensis とされることがある。しかし、園芸上用いられる変種は交雑と交配が進んだものであり、学名を Viola × wittrockiana としてあらわしている。」(wiki「パンジー」)

学名の x は 交配種を表しています。

つぎは、ビオラ です

ビオラ(Viola)とはスミレ科スミレ属のラテン語名である。園芸上はパンジーの小輪多花性種をヴィオラ(ビオラ)と呼んでいる。(wiki 「ビオラ (植物)」)

パンジーもビオラも スミレ科スミレ属(Viola)の花なのですが・・・

園芸業界では、5~10㎝くらいの大きな花を咲かせる品種をパンジー、2~4㎝くらいの小さな花を咲かせる品種をビオラと呼ぶことが多いようです。が、厳密な違いはありません。

パンジーとビオラの中間的な大きさの花を咲かせる品種を「パノラ」と呼ぶこともあるそうです。

最後に、「よく咲くスミレ」です (^_-)-☆

サカタのタネHPによると、「よく咲くスミレ」は、「普通のパンジーよりも小さい 4㎝前後の中輪の花をたくさん咲かせるパンジー」という位置付けのようです。

園芸業界の呼び方をまとめると・・・

5~10㎝くらい → パンジー

4㎝前後 → よく咲くスミレ? また パノラ

2~4㎝くらい → ビオラ

ということでしょうか。

もともとは スミレ(Viola mandshurica)といったら、パンジーやビオラの原種ともいえる、道ばたで春に花を咲かせる野草のことでした。 「葉は天ぷらにしたり、茹でておひたしや和え物になり、花の部分は酢の物や吸い物の椀ダネにする。ただし他のスミレ科植物、例えばパンジーやニオイスミレなど有毒なものがあるため注意が必要である。」(wiki 「スミレ」)

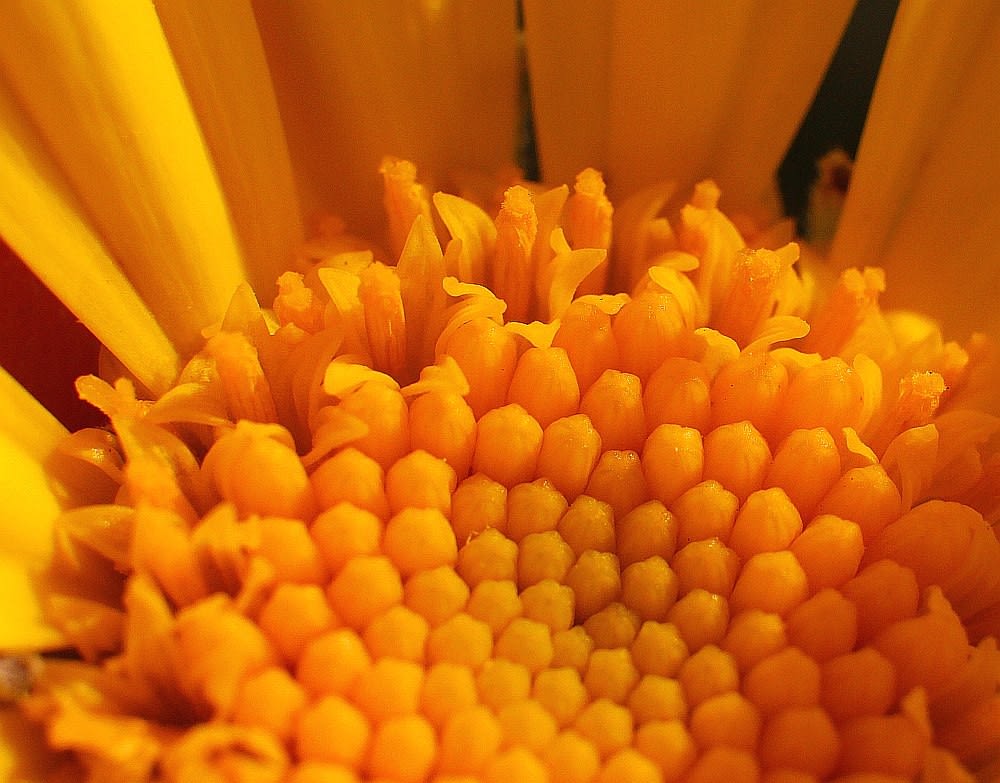

では、クイズです。これはなんでしょう?

大きさが分からないので、答えようがないですね

答えは パンジーでした。

最後にもうひとつ、これは何でしょう?

ヒント: 上と同じ大きさで、黄色です。

答えは やはり パンジーでした (^^♪

なお、学名の 最後の cv. は cultivar の略号で、園芸品種であることを表しています。