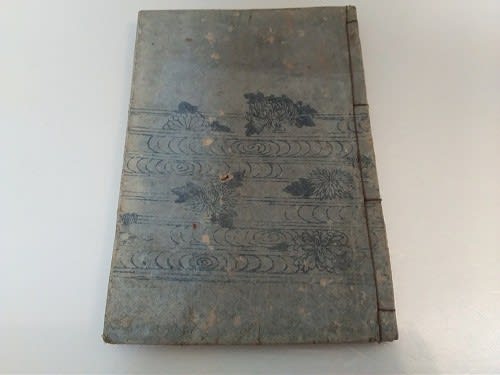

今回は、『観世當流大宝小謡諸祝言』です。

『観世當流大宝小謡諸祝言』

安永六(1777)年元版、文化九(1812)年再板、菊屋七兵衛、30丁。

所有者の表記は、弘化五(1848)年。

まず見開きに、七福神たちの三番叟が描かれています。客席では、布袋を中心にして、多くの童子たちが戯れています。中国の故事にちなんだ絵なのでしょうか。

注目されるのは、右下の署名。下河邊水子画とあります。

下河邊水子は、江戸時代、京都の浮世絵師で、滑稽本、往来物など多くの版本の挿絵を描いた画家です。今回の品もその一つです。

小謡集は一般向けの本ですから、絵を多用した物もありますが、絵師の名が入ることは稀です。

他の小謡本とことなり、季節ごとに曲を並べてはいません。全部で百十余曲ですが、祝言の曲以外の曲も入っています。

他の小謡い本と同様、玉取、二千石松、伏見など、現行曲にはない曲がみられます。

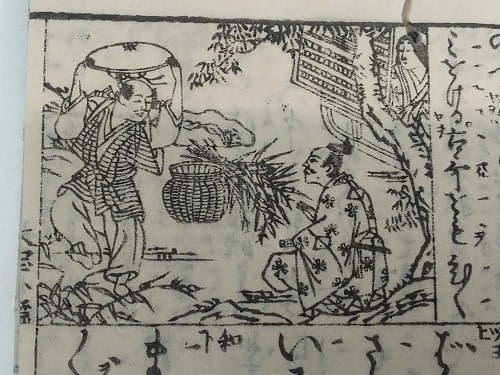

目次の下に、謡いの会の様子が描かれています。

町人たちでしょうか、小鼓も入って楽しそうに、謡い、舞い、打っています。

盃のやり取りの場面が描かれています。やはり、一定の形式があるようです。

他の謡本と同様、上欄が設けられていますが、教養的なものは一切ありません。すべて謡曲とそれに関連した絵です。

養老

鉢の木

二千石松

葦刈

田村

鵜飼

この本の特徴は、本文の小謡よりも、むしろ上欄にウエイトがおかれていることです。しかも、プチ教養ではなく、謡いそのものです。本文の謡いは、せいぜい数分程度、短くて、調子良く、うたいやすいものを集めているのに対して、上欄では、本格的な謡曲を載せています。

その例として、『頼政』の最後、キリ。

宇治川を渡って、敵が攻めてきたところ。

これまで、と観念し、平等院の松の下で鎧兜を脱ぎ、扇を広げ、切腹する頼政。

これだけの謡曲、かなり長いです。私が小鼓を打った『頼政』ですが、14分ほどかかりました。

もう一つ注目されるのは、『鉢木』です。

『鉢木』章句の変更です。江戸時代から現代まで、能、謡曲の内容に関する出来事のうちでも、特筆されるものです。

謡われているのは、厳寒の雪の中、旅僧に身をやつした北条時頼をあばら家に迎え入れた佐野常世が、暖をとるべく、大切に育ててきた梅、松、桜を切って、燃やす場面です。

「松ハもとより烟(けむり)にて。薪となるもことわりや切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

世阿弥作といわれる『鉢の木』の章句は元々はこのようであったのですが、江戸中期頃(元禄という説が多い)、徳川の松平家を燃やして煙にするとは何たること、というわけで、次のように変えられました。

「松ハもとより常盤にて。薪となるもことわりや切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

つじつまの合わない文になりましたが、このまま、明治後もずっと続き、元の形に戻ったのは、実質的に戦後なのです。

『鉢の木』の章句変更については、他の謡本なども比較検討して、あらためてブログで書きたいと思います。

いずれにしても、この本から、安永六(1777)年には、小謡集のような一般向け謡本にも変更がなされていることがわかります。

この小謡集は、最初見た時、謡いばかりで、面白みのない本だなあというのが実感でした。

でも、よく見ると、①絵師による挿絵を数多く載せ、②本格的な謡いを掲載するなど、小謡本のなかでも、特徴のある品であることがわかりました。

特に、掲載された多くの絵は貴重です。絵によって、なかなかうかがい知れない、少し晴れがましい庶民の日常の様子が読み取れます。

また、江戸時代、多くの浮世絵が出された歌舞伎に対して、能の絵は絵師への注文による一品物でした。能、謡いの演目に対応した版絵は非常に少ないのです。今回の挿絵は、その意味で貴重なものです。

なお、能、謡曲の絵として独立して出版された物は、橘守國『謡曲画誌』が唯一のものです。この本と原画については、後のブログで書きます。