先回のブログで、大垣市北東部の曽根城址を紹介しました。

ここは現在、曽根城公園となっていて、菖蒲園や池、湧水などがあります。

菖蒲園の横は、広大な芝生広場になっています。

桜の巨木が並ぶ輪中堤の下あたりに、なにやら見えます

銅像です。

梁川星巌・紅蘭夫妻の像です。梁川星巌は、江戸時代の代表的な漢詩人で、紅蘭はその妻です。彼女も、江戸時代の代表的な女流漢詩人です。二人とも、書画をよくしました。

稲葉一鉄の居城、曽根城は、関ケ原の合戦の後、廃城となり、本丸跡には、一鉄の菩提寺、華渓寺が移り、現在に至っています。江戸時代、城下町はすべて、田畑になりました。寺の西方には、その面影がまだ残っています。

南側が正面。

境内に進むと、

「史跡 曽根城本丸跡」の石碑とともに、

「梁川星巌記念館」の案内板が建っています。

さらに進むと、巨大な石碑がそびえています。

梁川星巌顕彰碑です。

実は、梁川星巌は、この華渓寺と深い関りがあります。

曽根城が廃城になってから200年後、寺のすぐ南に、大垣藩士、稲津丈太郎の長男として生まれたのが星巌です。聡明であった彼は、数え7歳から寺の和尚のもとで、歴史、漢文、書をならい、学問にひかれていきました。

しかし、12歳の時、相次いで両親が病死。彼は、親の供養のため、庚申像を作り、曽根村の辻に祀りました。

19歳の時、江戸へ出て、儒学と漢詩を本格的に学び、25歳で帰郷します。そして、地元で開いた私塾に学びに来ていたのが、紅蘭です。3年後、15才年上の星巌と彼女は結婚します。彼女は、またいとこであった星巌に対して、「将来はこの人」と、早くから決めていたそうです。

以後二人は、郷里の曽根村にいるのはほんのわずかで、江戸、京都、そして日本各地を放浪の旅でめぐりました。文字通りのオシドリ夫婦、江戸時代には稀な生き方です。

梁川星巌記念館(無料)

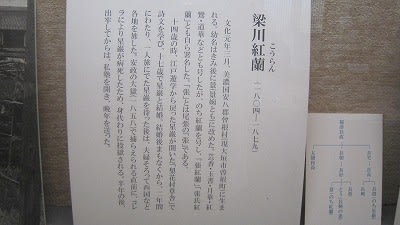

文政五(1822)年、中国、九州、四国を巡った旅は、5年に及びました。ほとんど路銀をもたず、各地の文人を訪ね、交流した書画三昧の旅でした。生涯に作った漢詩は3000以上で日本の李白とよばれました。紅蘭も1000ほどの漢詩をのこしています。

星巌の漢詩は、独特の草書体で書かれています。ちなみに、星巌の書画は、戦前までは珍重されたため、贋物が多く出回っています。

晩年は京都に住み、多くの門下生を育てました。勤王の志士、山中静逸や三輪田元網(三輪田米山の弟)の妻、三輪田眞佐子は、京都時代の梁川星巌下で学びました。

勤王思想の主導者としても高名で、佐久間象山、藤田東湖、吉田松陰、西郷隆盛などと交友しました。

安政五年、安政の大獄で捕えられる寸前に、星巌はコレラで亡くなりました。代わりに、紅蘭が捕らえられ、獄に入りました。しかし、彼女は、頑として口を割らず、半年後に釈放されました。夫の死後、門人たちとともに膨大な作品を整理し、星巌の遺稿集を世に出しました。

紅蘭も、多くの書画をのこしています。その作風は、星巌とよく似ています。

梁川星巌・紅蘭の作品については、また、ブログで紹介します(いくつかありますが、ほんど読めません(^^;)

華渓寺に入る時には気がつかなかったのですが、入り口脇に湧水場がありました。最近整備された「曾根華渓寺乃福水」と呼ばれる湧水です。20か所以上ある大垣市の湧水のなかで、最北部に位置しています。

地下180mからコンコンと湧き出ています。水汲みの人が、次々とやってきます。

さらに少し南には、豊富な地下水を生かしてワサビ栽培がおこなわれています。このワサビ田も、最近、作られました。

梁川星巌が生れたのは、この近辺です。

もし今、彼がこの地に立ったなら、昔と変わらぬ湧水を見て、どんな漢詩を作るでしょうか。

と、見た目しか言えない私、読めるとは、考えも及びませんでした・・

あらためて、遅生さまはすばらしい。

昔の人はどこでも筆でさらさらときれいな字を書いていたそうです。いまはテケテケやってて、動作が違いますね。

いいなあ、筆。 ・・・湧き水。

極く稀に読めるものがあります。それでも何カ月もかかります。

手紙なんか、これが本当に日本語かと思います(^^;

湧水はとぎれることなくコンコンと湧いています。タンクに汲んで帰って、コーヒーやお茶、炊事などに使います。カルキ臭がゼロですから、口に含むと水本来の味がします(^.^)

湧水っていいですね。みているだけで清らかで。

で、先のコメントにもありましたが、沢山の城が築かれてたのですね。

たぶん、曽根城より規模は小さかったでしょうけれど。

私は小さな時裏山の城跡を見に兄と行ってワクワクしてました。

遅生さんも2キロくらいで、こうした場所へ行けられるって、良い散歩コースですね~~ってほど、

お忙しくて行けられないでしょうが(*^^*)

梁川星巌は日本の李白なんですか。書なんか楷書で習っていただけで何も知らないです。

でも、ご夫婦で路銀もほとんど持たずに旅に出るって凄いことですよね。その上、交友関係も広い。

興味深いご夫婦ですね。

「佐久間象山、藤田東湖、吉田松陰、西郷隆盛などと交友し」、「勤王思想の主導者としても高名」だったのですね。

遅生さんの生まれた所は、多くの偉人を輩出していたのですね(^_^)

また、遅生さんの生まれた所は、水が豊富だということでしたが、その水も、川の水だけでなく湧水も豊富なのですね。

私たちの子供の頃は、川泳ぎの楽しみは、川中の湧き水(ガマ)を探し当てることでした。足の裏で水の湧き出ている所を探す遊びです。今回、ブログを書いていて思い出しました。懐かしいです。

大垣市は水都とともよばれ、かつては豊富な水を利用した製糸産業で栄えました。今は、観光の目玉にしようと必死です(^.^)

この二人のような生き方は、江戸時代、他にほとんんど無いと思います。貝原益軒夫妻が少し二人旅をしたかも知れません。ただ、夫人は体が弱かったので、長い旅はもっぱら益軒一人だったようです。

今では、地元での知らない人の方が多いでしょう。

必然的に、よほどの品でない限り、書画はダラ安です。しかしやっかいなことに、戦前に作られた偽物が多数紛れ込んでいて、我々には見かけがつきません(^^;

一方、紅蘭の方には贋物はほとんどありません(^.^)

うばゆり3さんへのリコメにも書いたのですが、川床にもあちこちに湧水が湧いていました。富士山麓の柿田川みたいですね。きれいな水にしか繁殖しない梅花藻が川いっぱいに生えていて、その中に潜む魚を手で捕えるのが子供の遊びでした(^.^)

遅生さんの住んでるところは歴史背景も面白く自然も豊かでいいですね!

またご近所には江戸時代にも関わらず素敵に生きることのできた方もいたんですね。実に人間らしく美しいですね。

そんな背景を知るとコレクションもより豊かなものになる気がします。

私も自分の郷土史をも少し調べようかなと思いました。(^^)

地方の時代と言われて久しいですけれど、実態は一極集中と全国金太郎飴化がすすんだだけです(^^;

本当は、先人たちがどうやって生き抜いてきたかを知るのが良いですが、一般の人の記録は残りません。やむなく、有名人を手掛かりにするのですね(^.^)