この季節、花菖蒲がまだ見られるかもしれないと思い、近場の名所へ出かけました。

故玩館から中山道を西へ、次の赤坂宿方面へ向かいます。すると、すぐに揖斐川。

江戸時代、ここは、木曽川、太田の渡し、長良川、合渡の渡し、とともに、中山道での主要な渡し場、呂久の渡しがあった場所です。

『木曽街道名所図会』に描かれた情景を見ると、当時、呂久川(杭瀬川、猿渡川とも)とよばれた揖斐川は、現在よりもっと急流であったことがわかります。

この難所も、現在は、橋を渡ればなんなく通過。実はこの橋は、50年ほど前まではいわゆる沈下橋。少しの降雨で、すぐに通行止めとなりました。

西方向、右側は伊吹山(雲の中)、左は養老山脈がずーっと南へ三重県境まで続いています。その狭い隙間を抜けて近江や越前に向かうので、すべての交通が集中します。

後ろを振り返れば、東に金華山、頂上に岐阜城が点のようにかすかに見えます。左方の御嶽は雲の中。

橋を渡ってしばらく行くと前方の土地が少し低くなっています。

実は、かつての揖斐川は、ここを右から左へ流れていたのです。大正時代に、頻発する洪水を防ぐため、大改修を行い、揖斐川の流路を東へ数百m移動しました。ですから、木曽街道名所図会の呂久の渡しは先の橋付近ではなく、この辺だったのです。

もう少し進むと、かつての大川を渡り終えたことになります。

向こう側にこんもりと見えるのは、大垣輪中の堤防(通称、大島堤)。左方面は大島地区。戦国武将、大嶋光義(雲八)の生誕地との説もあります。右方面が今回の目的地、曽根城公園です。

公園には、すぐに到着しました。

やはり盛期は過ぎていて、人はまばら。その分、ゆっくりできます。

かなり広い湿地帯に、色とりどりの花菖蒲が育ててあります。

125種類、27000本だそうです。

その横には、大きな池(曽根の池、6200㎡)。

向こう側の桜並木は輪中堤(大垣輪中、大島堤)です。その向こうを、かつては揖斐川が流れていました。

大池の横には、湧水の小さな池があります。天然記念物、ハリヨが生息しています。

ハリヨは、湧き水のあるところに生息する小さな淡水魚で、巣を作り子育てします。

昔はウチの辺りでも、湧水池がそこら中にあり、私たちはハリヨを捕まえては、遊んでいました。ところが、高度成長期を境にして、湧き水は枯れ、池はつぶされ、ハリヨはごく限られた所にしかいなくなりました。

大垣地区はまだ、湧水がかなり豊富です。ところが、揖斐川の東、わずか2㎞しか離れていないのに、私たちの辺りは、皆無です。おそらく、地下水脈が、揖斐川より西では伊吹山系、東では、能郷白山系の水から成っているからでしょう。

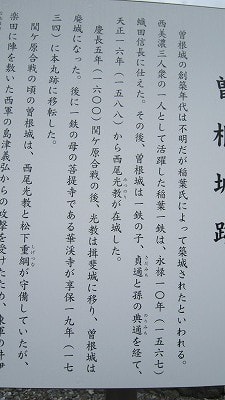

公園の一角に、地味な説明板が。

曽根城本丸跡とあります。この公園は、戦国時代にここに存在した曽根城跡なのです。現在、石垣や土塁が少し残っています。

本丸のあった場所には、曽根城ゆかりの寺、華渓寺が建っています。

曽根城は、戦国武将、稲葉一鉄の居城で、創建は、永禄年間(1558-1569)。関ケ原合戦では、東軍の前線基地となり、数㎞南の大垣城に陣取った石田三成を牽制しました。曽根城の焼き討ちに失敗したことが、西軍のその後の命運を決したとも言われています。そして、関ケ原合戦以降、廃城となり、水田にかわりました。

華渓寺に残された「濃州曽根古城跡図」によれば、本丸、二の丸、内堀と外堀、惣堀を備え、家老屋敷、侍屋敷、町屋などが集まった、本格的な城下町であったことがわかります。

注目されるのは、中央の本丸の少し左上方、細長い土地です。「斎藤内倉佐」と書かれているのは、名将、斎藤利三のことです。彼は、後に、明智光秀の重臣となり、活躍します。

斎藤利光の娘、お福(後の春日局)は、私の集落の城、十七条城主、稲葉正成の妻となります。その経緯ははっきりしませんが、揖斐川を挟んで東西に対峙した二つの城です。離合集散が日常茶飯事だった当時、和解に伴う政略結婚だったのかもしれません。

思わず、歴史散歩の一日でした(^.^)

良いお天気だったみたいですね!

花菖蒲を見に行ったお話しかと思って拝読しておりましたが、地理から歴史に至るまでとても読み応えがあり面白かったです。

遅生さんは素晴らしいガイドさんになれますね!

ツアー客になった気分で読ませていただきました(^^)

最初、ブラタモリみたいで、そのうち歴史散歩で、

地図は「虫眼鏡」で見ました。「斎藤内倉佐」を確認に。

そこへ、今、いつもの爺様(笑)がきて「拡大鏡つかってるのか!年をしたな~」ですって(笑)

失礼な爺様(笑)

昔は政略結婚が多かったですねと言っても、私は昭和の戦後生まれで、見合いでですけれど(;^_^A

私たちの地域が、戦国時代、国盗り物語の舞台となった理由を、何となくわかってもえればと思います。

この辺りは、昔から洪水が頻発していました。見方を変えれば、肥沃な土地であったわけです。これより下流域は、あまりにも洪水が多すぎて、農耕どころではなかったのでしょう。ですから、必死で領地を拡大しようとしたのが濃尾平野のこの辺りなのです。

もう一つの理由は、東西の接点。ここを押さえれば、戦術的に非常に有利になります。

今では、強者どもが夢のあと、です(^.^)

ちょっと遠出すれば見られるんですね。

少し遅いようですが、それでも、まだまだ多く咲いているようですね(^_^)

また、遅生さんの住まわれているところは、歴史の宝庫でもありますね。

春日局は、斎藤正成の妻となったようですが、斎藤正成という人物は、遅生さんの集落の城、十七条城の城主だったのですか。

若かりし頃の春日局は、故玩館のある辺りを歩いていたわけですね! 歴史のロマンを感じますね(^-^*)

戦国時代、美濃の地での覇権争いは、相当熾烈であったようです。私の辺りでは、1-2集落(村)に一城の割合で城が築かれていました。抗争が続く中、一般の人々は、どんな気持ちで毎日を過ごしていたのでしょうか。

それとも、政略結婚の噂話で、笑い飛ばしていたのでしょうか。

関ケ原合戦でも、地元民は山の上から見物していたようです。

庶民は逞しいですね(^.^)

あちらはアジサイがメインなので菖蒲は少ないです。

ハリヨで思い出したんですが、似たような魚で「イバラトミヨ」という魚が

遊佐町のハツ面川に生息しています。

小さな平城ですが、1万石もあったそうです。驚きます。大河ドラマ『春日局』の時は、連日、観光バスが来ました。しかし、村中の道は狭く、入れないので、街道筋、故玩館の辺をウロウロ(^^;

確かにこの辺りは歴史ロマンにあふれていますね。戦国時代はもとより、古代から中世になる頃、条里制が整備されました。要するに、年貢を取りやすくするための耕地整理ですね。それをするだけの価値がある土地だったのでしょう。北の山裾がから南へ、1㎞ほどずつで1条。十七条はしもの方ですね。十九条が南限です。ほぼJR東海道線の辺。それより南は、あまりにも洪水が多発して、耕地の整備ができなかったのでしょう(^^;

「ハリヨ」は、ここ西美濃と滋賀県だけに生息するそうです。「イバラトミヨ」はおそらく近縁種だと思います。類似の魚は他にもいると思います。

ヤマメでも、地方によって種が違うそうですから、ローカルな生態系が維持されているのですね。

そうでしたか。今、ネットで調べてみましたら、お福(春日局)と離縁した理由については諸説があるのですね。今でしたら、虚偽離婚だった可能性が高いですね(^_^)

十七条藩の土地の面積は1万石もあるようには見えないのですか。

たびたび洪水に見舞われ、それに伴い上流から肥沃な土砂が流れ込むので、作物の出来が良かったからなのでしょうか。

稲葉一鉄も悪人イメージが一般的ですが、文化的素養を備えたそれなりの人物であったようです。

ほんと、1万石には私も首をかしげます(^^; でも、江戸時代には尾張領であったので、かなり良い土地だったのは確かでしょう。

十八条には城がなく、十九条城が南隣の城です。北は美江寺(十六条)城、1km弱しか離れていません。ですから、十七条、十八条の幅で、東の岐阜方面にずっと領地が広がっていたのだろうと推定されます。