先回のブログで、実業家文化人、原三渓の祖父、高橋杏村の地、岐阜県安八郡神戸町を紹介しました。

故玩館の隣町であるこの地は、古代、中世の歴史を語る逸話や場所が多く残っているだけでなく、関ケ原の戦いにも関係した所でもあります。

先回紹介した日吉神社や善学院の近くの集落のはずれに、だまって通り過ぎてしまうほど小さな神社があります。

慶長5年(1600年)9月14日、徳川家康は、岐阜から陣営地赤坂に向かいました。この時、休んだのがこの場所です。

この時、石田三成を含む西軍主力は、ここから4㎞ほど南の大垣城に本拠をかまえていました。

用心深い家康は、なるべく西軍から離れた北のルート(東山道)を西へむかったのです(下地図、黄線)。

一方、東軍主力は、中山道を西へ向かいました(下地図、赤線)。

そして、両者は、地図の左方の東軍の陣営、赤坂宿岡山(地図上見えない)に集結したのです。

ところがこの時、比較的安全な北ルートをとった家康隊は、島津の鉄砲隊の奇襲を受け、ほうほうの体で白山神社辺りに落ちのびたと言われています。

この時、家康が腰を掛けた石☟

旗をかけた松は現在無し。

地元民から差し入れられた柿を食べて、戦勝を確信したという逸話が残っています。

家康が通ったという東山道は、現在、その痕跡もありません。当時から、交通の主力は、数㎞南の中山道(名称はなかった)筋に移っていたと思われます。廃れかかった古道を敢えて選んだ家康の用心深さにはあらためて驚かされます。

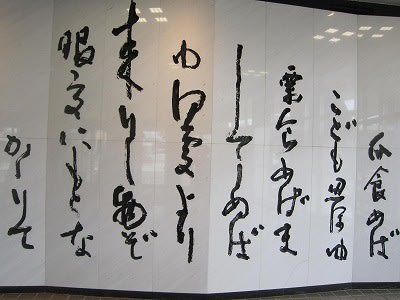

神戸町は、以前に紹介した書家、日比野五鳳の生誕の地でもあります。町では、日比野五鳳記念美術館を建て、春、秋の2回、公開をしています。

横には神戸町役場があり、そこには、代表作の巨大レプリカがあるので、いつでも見られます。

神戸町は、バラの栽培が盛んで、バラ公園もあります。庁舎まえには、巨大なバラのモニュメント。

神戸町は隣町なので、故玩館の辺りとそれほど大きな違いのない風景(バラ栽培も含めて)がひろがっています。

しかし、どう考えてみても、歴史的遺物などは神戸町の方が多い。これはなぜだろうか?

考えられるのは地理的状況のわずかな違いです。

濃尾平野は、西北東を高い山に取り囲まれていて、長い年月の間に上流からの土砂が堆積してできた平野です。そこを、木曽川、長良川、揖斐川の3河川が流れています。

左手を模型(上が北)にすれば、左(西)から揖斐川、長良川、木曽川です(傷は癒えたが、まだうまく握れません(^^;)

濃尾平野は、周りをぐるっと高い山に囲まれた、巨大な擂鉢状の平野です。南北に傾斜しているだけでなく、西方と左方も高くなっています。ですから、西濃地方では、水は北から南だけでなく、西から東へも流れます。隣町の神戸町とは揖斐川を隔てているだけなのですが、それでも西方の神戸町の方が高い。揖斐川が氾濫すれば、水は故玩館側へ多く押し寄せます。つまり、洪水の頻度が高い。有史以来、何十年に一度は巨大な洪水にみまわれてきたはずです。その繰り返しで、ほとんどが流失し、隣町との差がついてしまったと考えられるのです(^^;

やはり遅生さんお住まいの周辺は面白い場所ですね!

関ヶ原の戦いもブログのように足跡を辿りながら教えて頂けるとなより面白いです。

験担ぎなのかダジャレなのか大柿の話は戦の中にあってなかなか余裕がありますね。

あと左手の川の説明がとても良かったです(^^)

傷は癒えてよかったのですが機能が戻らないのは辛いですね。なんとかリハビリで上手く動くようになることをお祈りしています。

故玩館の前を、何万という東軍が西へ向かったのかと思うと、空恐ろしいですね。この辺りでも、○○の戦いという小競合いのような戦いは、いくつかあったようです(一般書には出てこない)。郷土史家がほそぼそと研究を続けていますが、資料が乏しいです。

大柿(大垣)喰いの話しは、あちこちに残っているようです。私には作り話しのように思えるのですが、歴史ロマンを壊してはいけませんね(^^;

私は戦国武将・大名が好きです

何度も本を読んでいます

大分現在ふうに修正されているようですが楽しいです

ほぼ集落毎に城がありました。

近くのW家は、当時の地方城主。斎藤道三の時代に早々とリタイアして、現在まで無事に続いてきたのですが、最近、家屋敷を処分して街のマンションへ。

今が、もう一つの戦国時代ですね(^^;

私の掌は筑後川しか役に立ちません、

ただ、皺が上手い具合になってました。

名付けて、三川皺(^^;

一度は、決戦の布陣前に遭遇し、二度目は、決戦後の薩摩の退き口の際に遭遇しているのですね。

これでは、家康は、薩摩に、強い恐怖感を抱いたでしょうね。

関ヶ原の戦いの後、簡単に薩摩を降伏させる自信と意欲がなくなったことでしょうね。

いろいろと教えていただき、ありがとうございます(^-^*)

というのも、先に大垣城に陣取っていた西軍が、後から来る東軍を如何様にも攻撃できたからです。

東軍は、濃尾平野を、木曽川、長良川、揖斐川と東進してきたわけですが、長良川、揖斐川渡河時が一番の好機、しかも家康隊は少数。

島左近や島津などは攻撃を進言したらしいのですが、石田三成が二の足を踏んだ・・・・その理由ははっきりしません。

秀頼や毛利輝元をぎりぎりまで待っていたのでしょうか。

謎はいろいろあります。まだまだ歴史小説のネタはつきませんね(^.^)