松平定敬、松平容保、一橋茂栄、徳川慶勝

高須4兄弟と言われる、幕末に活躍した4人です。

高須藩は、関ヶ原以来、美濃高須(現、海津市)を中心に領国をもち、3万石の小藩ながら、尾張藩の支藩として、明治まで続きました。そして、10代義建の子、4人が、有力大名の養子となり、幕末動乱期にそれぞれ大きな役割を果たしたのです。

彼らは能をこよなく愛したと言われ、それにちなんでこのフロアには、立派な能舞台が設けられています。

隣の部屋では、地元の人たちによる抹茶とお菓子のサービスがなされています。

私が着いたときには、すでにもう満員。

やむなく、一番前の場所に。

いわゆるかぶりつき。舞台との距離は1mもありません。

おまけに、舞台の高さは50cmほど。座った目の先が舞台です。

立派なチラシが出来上がっていたのですが、事前配布は全く無し。

海津市さん、もう少し、セールスマインドをもったら。

一方、手作り感いっぱいの説明チラシも。

井筒という能

洗舟筆 『能楽 井筒』

井筒の作者は、能を大成した世阿弥です。

井筒は、砧とともに、世阿弥、渾身の作です。

井筒は、伊勢物語を典拠とした夢幻能で、幽玄の美を特色とする能にとって、最も能らしい能と言えるでしょう。

在原業平と紀有常の娘、幼なじみのふたりは成長して結ばれる。が、浮き名を流し、自分のもとから離れがちな業平への想いは募るばかり。女は、業平が纏っていた直衣を身につけて、幼い頃を回想し、二人で遊んだ井筒のもとで、静かに舞を舞い、狂おしい恋慕の情を表す。そして、井戸の水に写った自分の姿に業平の面影を見て、懐かしさに嘆息する。

やがて、夜が明け、在原寺の鐘がなる時には、女の姿は消えていた・・・・・・・すべては、寺に仮寝した旅僧の夢であった。

井筒は、伊勢物語を典拠としています。

業平の歌:

「筒井筒 井筒にかけし まろがたけ 生いにけりしな 妹見ざるまに」

昔あなたと遊んでいた幼い日に、井筒と背比べした私の背丈はずっと高くなりましたよ。あなたと会わずに過ごしているうちに。

- 女の返歌:

- 「くらべこし 振分髪も 肩すぎぬ 君ならずして 誰かあぐべき」

あなたと比べあった振り分け髪も、肩を過ぎてすっかり長くなりました。その髪を妻として結い上げるのはあなたをおいてはありえません。このようにして二人は結ばれたのです。

この部分、能・井筒の中では、

「筒井筒 井筒にかけし まろがたけ 生いにけりしな 老いにけるぞな」

となっています。

能・井筒は、年を経たその後の二人という設定です。

地謡いが「生いにけりしな」と謡いかけ、

シテは「老いにけるぞや」とこたえるのです。

井筒で背比べをして遊んでいた私たちは、成長し結ばれました。あれから月日がながれたのですね。私も年を重ねました。

女は、「老いにけらしな」の言葉から、自分の老いに気づき、過ぎた時間を回顧するのです。

子供の頃、二人で遊んだ井筒のもとへ歩み行き、男の形見の直衣を身につけたまま、子供の頃そうしたように、井戸の水に貌を写します。

そこには、業平の面影が・・・・・一瞬の静寂・・・・・

なんと懐かしいことか、女は深く嘆息し、やがて

萎んで匂いだけを残す花のように、消えていく

・・・・・・・・・・

過去と現在、夢と現実が交錯し、しみじみとした情感が漂い、夢幻の中に能は終わります。

今日の観能

当日の番組は、井筒の後場(半能)です。

が、そこは、小回りのきく地方の能。

盛りだくさんのメニューです。

1.装束レクチャー

2.作り物レクチャー

3.囃子レクチャー

4.能「井筒」

5.能楽器体験

まず、シテの観世喜正による装束レクチャー。

装束のレクチャーにとどまらず、能の起源、特徴、世阿弥、そして井筒まで、立て板に水を流すように流ちょうな説明です。

饒舌ながら、話しの勘所を押さえた説明はさすが。

後で何人かの人に聞いたのですが、皆、よくわかったと言ってました。

次は、作り物のレクチャーです。

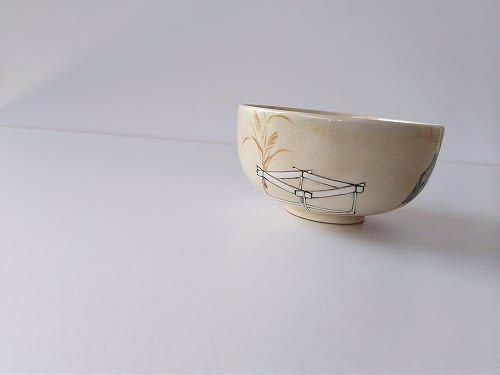

能、井筒では、舞台上の作り物は、井筒(井戸の周りの柵)です。そして、この品は、能、井筒を象徴する重要な物です。

井筒は、台の四隅に竹を立て、その上部を杉板で井桁に組んだものが使われます。

角には、ススキが付けられます。

この会の趣旨として、単なる説明にとどまらず、体験を、ということでした。

で、会場から希望者をつのり、竹の部分にサラシ布を巻きました。

一人は70代の老人、もう一人は小学生でした。

二人とも、見事に巻き終えました。

さらに、ススキを左右どちらの角につけるか、会場の意向を聞きました。多数決で右側に決定。ススキの位置によって、シテの扇使いが変わるそうです。

これら2つのレクチャーでかなり時間をオーバーしたので、次の囃子レクチャーは、残念ながらはしょりです。

能管、小鼓、大鼓の簡単な説明に続き、井筒での舞い、序の舞の説明と部分演奏。

私としては、もう少し聞きたかったのに、残念。

実は、私、5年前に、伊勢神宮奉納能で、今回の出しものと同じ、井筒(後場、半能)の小鼓を打ちました。もう、冷や汗の連続でした。特に、序の舞は危なかった。

井筒の序の舞は、太鼓が入らない、大鼓、小鼓、笛だけの大小序の舞と言われる舞いです。曲の序の部分が特に難物です。

能の曲は、厳密な8拍子で構成されているのですが、この序の部に限り、拍子があるような、無いような、とらえどころのないリズムなのです。太鼓が入る序の場合は、太鼓がリードして、リズムをつくっていくのですが、大小序の舞いの場合は、大鼓と小鼓の阿吽の呼吸で曲をつくらねばなりません。素人には、とても手ごわい曲です。

海津の能・井筒

簡素な能です。

出演者は、シテ、観世喜正、笛、竹市学、小鼓、後藤嘉津幸。地謡は、わずかに3人。ワキは無し。

シテと囃子方3人の4人は、能楽グループ「能の旅人」を結成し、年一回、公演を行っています。呼吸はピッタリです。いずれも若く、活きの良い能が楽しめます。

シテ、観世喜正師、謡には定評があります。声量と声の艶は十分。

私の席は、舞台のすぐ下。

シテの息づかいが聞こえてきます。

こんな近くで能を見たことはありません。

目の前には、シテの白い足袋が。

せっかくの機会です。

シテの足の運びをずっと追いながら、井筒の能を鑑賞しました。

さらに、能が終わってから、能楽器体験会がもありました。

能管、小鼓、大鼓、それぞれの楽器を、希望者は鳴らしてみることができるのです。老若男女、多くの人が、普段触ったこともない能楽器に興味津々。特に、子供たちが我先にとチャレンジしているのが印象的でした。

とにかく、サービス満点の海津能、皆十分に楽しめたようです。

能の旅人の今年の公演チラシの方は、もうできあがっていました。 いつも、実験的な能にチャレンジしている彼らです。「古式 望月」、どんな舞台になるのか楽しみです。宣伝を兼ねて、写真をアップしておきます。

手づくり能の感想

今回の能、能楽堂での通常の能とはずいぶん異なります。

こじんまりした、手作り感満載の能もなかなか良いものです。

観客のほどんどは普段着。

客層は、老いも若きもいろいろ。特に、5,6才の子供づれのお母さんや小中学生がめだちました。

大丈夫かなあという気もしましたが、観能の邪魔になるような子はいませんでした。

それどころか、作り物体験に積極的に参加し(希望したけれど外れた子も多くいた)、

我先にと笛や小鼓を鳴らす様子は頼もしい限りです。

彼らの内の何人かが、将来、能を嗜んでくれることでしょう。

今、能は危機に瀕していると私は思います。

能楽堂にはそこそこの人が集まるし、海外公演も盛ん ・・・・・・ さすが、世界遺産。

しかし、能は歌舞伎と根本的に異なります。

あらゆるものをギリギリまでそぎ落とした能は、鑑賞者の中で完成されるのです。そのためには、感覚をとぎすまし、自己の中にイメージをつくっていかねばなりません。演じられる能は、そのための触媒でしかありません。幽玄の世界は、舞台上ではなく、私たちの脳の中につくられるのです。ですから、能は究極の参加型演劇なのです。

最も良い参加法は、自分で能を演じることです。特に,謡が重要です。江戸時代からずっと、多くの人々が謡を嗜み、能の世界を自分なりにつくり出してきたのです。

ところが近年、謡い人口は激減しています。人々が参加しない能は、本来の能とはかけ離れた演劇、世界で最も退屈な舞台劇になってしまうのではないでしょうか。

今回のような手作りの能は、能の新しい可能性を示唆しているように思えるのです。

水との闘いと智恵

能が終わって外に出ると、現実に戻されます。

ここは、濃尾平野中の水が集まるところ。

しかも、ゼロメートル地帯。

水害のないときでも、水は留まったままで、ひいてはくれません。

そこで、排水機を使って、水を堤外へ排出する必要があります。

また、水はけの悪い場所でも稲作ができるように、堀田がつくられました。

土を掘り上げて盛り、高くした細長い田をつくるのです。

クリークと細長い田が交互に連なります。

移動は船。

現在は、排水機が完備し、堀田はなくなりました。